目次

安定電圧を供給し続けられる特性へ

前回までの3回はリチウムイオン電池の原理に始まり、その発明から商品化に至るまでを述べた。その中で重要な貢献をした2人の業績を重点的に取り上げた。

こうして日本人の手によって1990年代初めに製品となったリチウムイオン電池であるが、今回はその後の進化とその担い手について述べる。また、今後の可能性を展望してみよう。

今回も中島孝之氏からお聞きしたことを中心に話を始める。

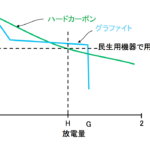

ソニーが当初18650型電池を商品化した時、負極材料はハードカーボンであった。これを使うと放電とともに電圧が次第に下がってくる。

これに対して、当時三洋電機から負極に結晶型の炭素素材であるグラファイトを使った電池が発売になった。グラファイトは、層状の結晶の層と層の間にリチウムが蓄積される。このため、リチウムイオン電池が放電されるときに、いつも同じところからリチウムが放出される。この性質のため、グラファイトを用いることで、リチウムイオン電池は放電時の電圧は満充電から3V台に急降下した後はほぼ同じ電圧を維持し、放電末期に急速に落ちる。

ハードカーボンは電圧が放電とともに下がるために、民生用電源として用いると

図の放電量Hのところまでで利用が終わる。グラファイトではGと書いた放電量の

ところまで利用可能である。このため、同じ電力が蓄えられるリチウムイオン電池

でも、実際に使える電力はグラファイトを使った方が大きくなる。さらに平均電圧

がハードカーボンが低くなることで、容量的に不利である。

この放電特性は、電圧一定で使う必要がある携帯電話やパソコンなどに利用するには都合が良かった。また、ハードカーボンは、平均電圧がグラファイトよりも低くなることで、容量が小さくなる。従って、現在に至るまでに負極には主にグラファイトが使われている。

KAZがリチウムイオン電池を初搭載し311km/hを記録!

日本政府もこの電池を電気自動車用に用いるためにLIBESという研究組合を作り、「分散型電池電力貯蔵技術開発」というテーマで1992年度から2001年度までの10年間の研究が行なわれた。ここには、後に合併してGSユアサとなった日本電池やユアサコーポレーション、三洋電機及び電気会社が参加して大規模な開発が行なわれた。

その結果として、大型のリチウムイオン電池の開発が進んだ。2001年のことだが「そろそろリチウムイオン電池は電気自動車用に使えますよ」と当時の日本電池の技術研究所長だった山地正矩氏から言われた。そこまで、電気自動車用の電池も完成度が高くなったということであった。それでは、ということで、この電池を日本電池から提供いただき、当時開発中だった大型の電気自動車KAZの電池を鉛電池から急遽リチウムイオン電池用に作り替えて車体を完成させた。この車は2002年2月に行ったイタリアのテストコースで行なった試験で、最高速度311km/hを実現した。

前方からの写真。8輪車8輪駆動で、8個のモーターを各車輪に取り付けていた。

客席の写真。対面シートでドアは両開き。その後方にはもう1列の席があり、ここに警護が乗る設定とした。

40Ahの容量を持つ。世界で初めてリチウムイオン電池を電気自動車に搭載したもの。

これを80個直列に接続したものを、4組搭載した。正極材量はマンガン系であった。

この電池はLEB40という製品名であったが、40Ahの電力が貯えられる大型の電池で、これを直列に80個接続して組電池とし、かつこれを4組搭載していた。車体を8輪車、8輪駆動としたため、1個の組電池から左右のモーター2個ずつに電力を供給する形とした。リチウムイオン電池を実際の車両に乗せて走行テストをしたのはこれが世界で初めてのことである。

リチウムイオン電池開発のリーダーは日本だった

このように2000年を過ぎるまでは、民生用の電池も電気自動車に使える大型電池も全ての製品は日本製であった。このため、そこに使われている正極材料、負極材料、電解液に至るまで、日本製であった。製造装置も無論、日本製であった。発明から試作品の開発、製造、商品化に至るまで、材料から、製品のすべてにわたって日本人の手によって行われてきた。

中島氏を始めとする人材、それを支える日本企業、さらにここに研究投資をした日本政府が良い形で役割分担を果たしてきたことの成果であった。

ここまで書いたところで今回も紙面が尽きた。

その後の変化と日本の行く先については、次回にまわすことにする。

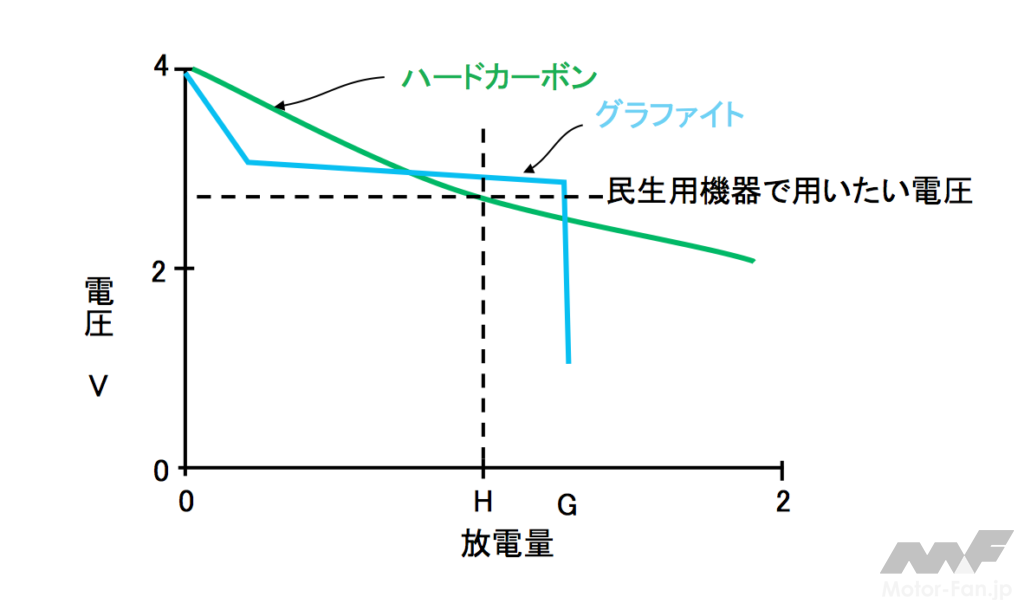

モーターを開発した明電舎の4輪用シャシーダイナモ上で航続距離の測定をしている時の

写真。ボディはカーボンFRPで作ったため塗装前は黒の地肌であった。