目次

鉄は不対電子が多くもっとも磁石になりやすい

今回はリチウムイオン電池に続いて、ここからは1980年代に発明された電気自動車のための最重要技術の内のネオジム鉄ホウ素磁石を取り上げる。

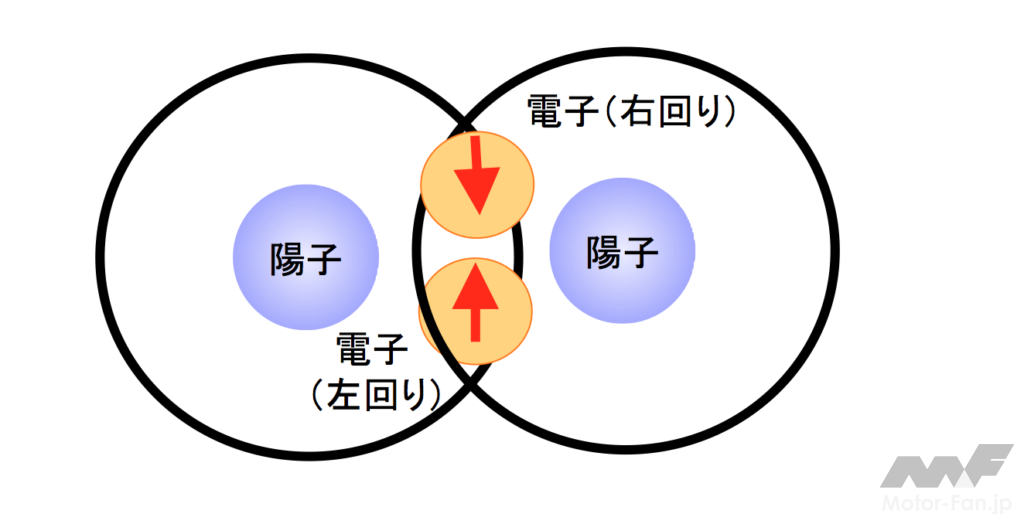

第20回の量子力学の話で、原子は核の周りに電子が存在できる軌道が複数あることを述べた。それぞれの軌道には2個ずつの電子が存在できる。そして、電子1個をコマに例えれば、その片側は右回り、もう1つは左回りに回っていると解釈できる。電子が回転するとその回転軸の方向に磁力が発生する。もし、軌道の中に2個の電子が存在すれば、それぞれの電子は逆回転しているので互いの磁力は打ち消しあい原子の外に磁力は発生しない。もし、軌道の上に電子が1個の場合には磁力が原子の外部に向けて発生することになる。このように軌道上に電子が1個しかない場合には不対電子と呼ばれる。

簡単な例では水素は軌道上に1個の電子しか存在しないので、不対電子が1個ということになり原子の外部に向かって磁力が発生していることになる。ヘリウムは2個なのでもともと磁力は発生しない。但し、水素の場合は水素原子1個で存在することはなく、他の原子と結びついて分子を作る。最も単純な分子は水素分子でH2である。すると、それぞれの水素原子の不対電子が磁力を打ち消しあって水素分子からは磁力は発生しない。

2個の水素原子の電子がそれぞれ共有しあっている。

このため、それぞれの電子の磁力は打ち消しあって、

分子外に磁力が漏れることはない。

原子番号が小さい場合には軌道の内側から順繰りに電子が埋まるので、原子単体で見れば最大1個の不対電子を持つ。しかし、原子番号が増えると軌道の数が増え、核に近い内側から軌道が整然と並ぶことはなく、複数の不対分子を持つものが出てくる。数多くの原子の中で、鉄、コバルト、ニッケルは特に不対電子が多い。これらは強磁性体と呼ばれ、磁石になる。さらに強磁性体でも鉄は最も不対電子が多いため、強い磁石になることが期待されるし、現実に磁石として存在して来た。

通常の鉄に強い電磁石を近づけると磁石になる。これが最も簡単な磁石である。細かい粒状にした酸化鉄を高温で焼き固めると、より強い磁石となる。これがフェライト磁石である。

不対電子を同一方向に向かせる技術

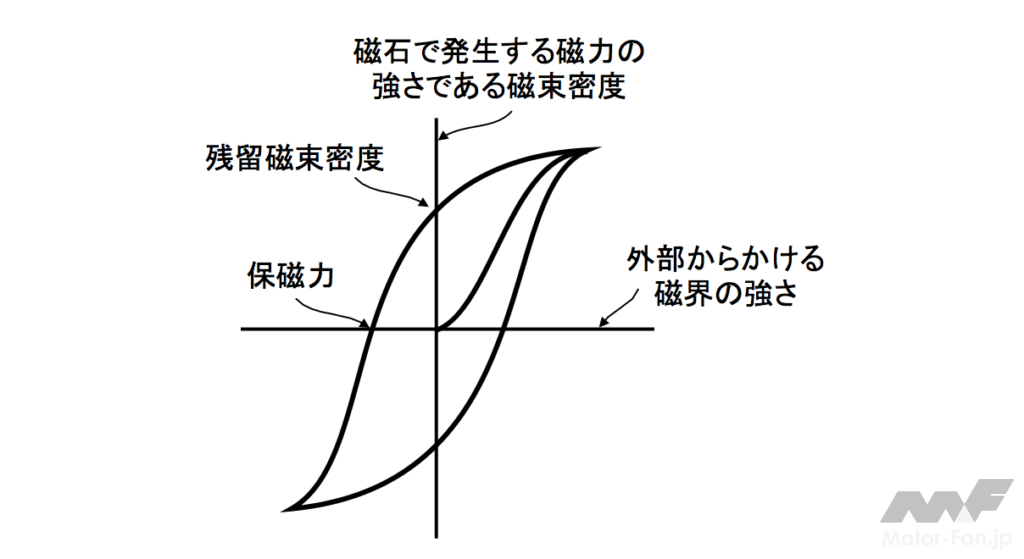

磁石材料に電磁石で磁力をかけると、磁力が小さいうちは磁石の磁化も比例して増える。ところがこれを大きくして行くと磁化が次第に比例しなくなり、あるところからまったく増えなくなる。この状態を磁気飽和と呼ぶ。磁気飽和の状態から磁力を減らしていくと減らした割に磁化の大きさは減らず、磁力をゼロにしても磁化された状態となる。この時の面積当たりの磁化の量を、残留磁束密度という。残留磁束があるということが磁石ということそのものである。

さらにマイナス方向に磁力をかけて行くと、磁化の大きさは次第に小さくなり、遂には磁化の大きさはゼロになる。この時のマイナスに掛けた磁力の大きさを保磁力と呼ぶ。

このように外部からの磁力に対して、増やした場合と減らした場合とで磁化の大きさが異なることを“ヒステリシス”と呼ぶ。ヒステリシスは歴史の“ヒストリー”と語源が同じで過去の状態が残っているという意味でこの言葉が使われる。

電磁石のコイル中に磁石を置き、電流を増やして行くと、

磁石で発生する磁力は、比例関係から次第に外れ、あると

ころで飽和する。ここから次第に電流を下げ、0までにし

ても、磁石の磁力は残ったままである。これを残留磁束密

度と呼ぶ。そこからさらにマイナス方向に電流をかけると、

次第に磁束は弱まり、あるところでゼロになる。この時の

電磁石の強さである電流と巻線数の掛け算をしたものを保

磁力という。

磁石の性能はこの残留磁束密度と保磁力で決まる。鉄のように不対電子の多い元素は残留磁束密度が大きくできる性能を持っており、従って強力な磁石となるポテンシャル持っているということになる。しかし、磁石となるにはすべての不対電子が同一方向に向く必要があるが、鉄原子を同一方向に向かせることが長年できなかった。

このため、コバルトにサマリウムを化合した材料が1970年代の初めにフェライト磁石より強力な磁石として登場した。その発明者は俵好夫氏で、歌人の俵万智氏の御父君である。私がサマリウム・コバルト磁石のことを知ったのは1981年から13ヶ月間留学したアメリカであった。

この頃留学していたのは、コロラド州立大学だ。コロラド州の州都のデンバーに電気自動車を研究するサークルがあることを知り、月に1回ここに参加していた。その中の話題の1つとして聞いたのはサマリウム・コバルト磁石のことで、この磁石は非常に強力でモーターに使うと小型で高効率化が図れるということであった。それで、1982年に帰国した後に調べてみると、セイコーエプソンがこの磁石をプラスチックに混ぜ合わせ、形成しやすくしたボンド磁石を作っていることを知り、早速連絡をした。

というところから、私が開発に関与した電気自動車用のモーターには、第7回で写真を示してある1997年に開発した6台目の電気自動車のルシオールまで、この磁石を使うこととなった。……というのは、ここでの本題ではなく、この先、現在の主流となっていくネオジム鉄ホウ素磁石について述べることである。

次回、これらを経て、ネオジム鉄ホウ素磁石が発明された経緯について紹介することとする。

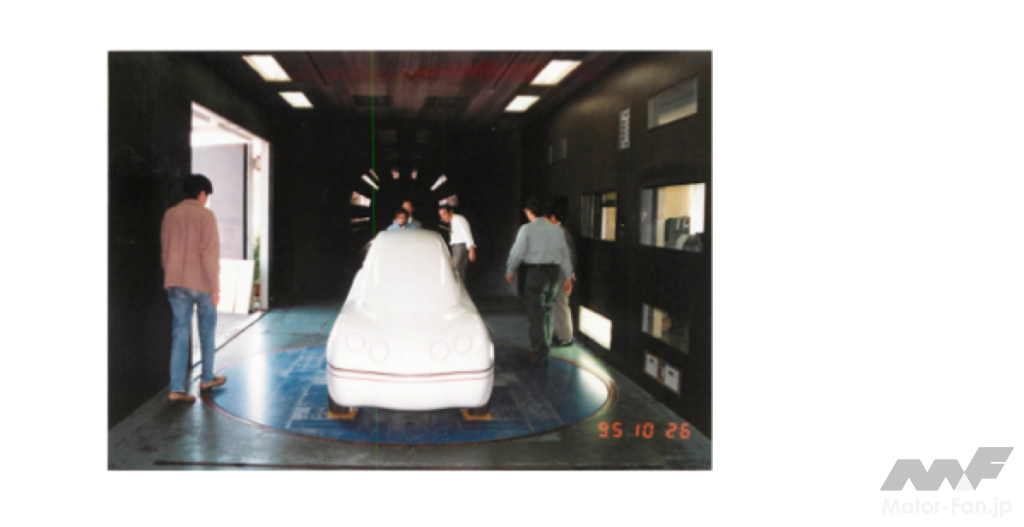

ルシオールの実物大模型(モックアップ)を作り、

風洞試験を行ない、空気抵抗が最小になるよう修正

を繰り返し、最終の形状を決定した。