ストロングハイブリッドがシリーズハイブリッドに移行を始めた一方で、コストが高い電動系を最小限に抑えた低燃費のクルマを世界中に幅広く普及させようという48Vのマイルドハイブリッドが欧州を中心に開発されている。マイルドハイブリッドのためにエンジンに求められるテーマは何と言っても熱効率の向上である。特に使用頻度の高い部分負荷の熱効率向上が重要になるので、最高効率点が重要なストロングハイブリッドとはまったく違ったエンジンになる。

マツダは2010年に発表したスカイアクティブG(ガソリン=以下スカイG)とD(ディーゼル=以下スカイD)でともに容積比(幾何学的圧縮比)14.0を実現し、スカイGは燃費を15%改善しながら低中速トルクも15%改善、スカイDでは燃費を20%改善し後処理装置なしにNOx(窒素酸化物)排出を抑えた。

次の目標はさらなる効率向上であり、そのためにスカイGはリーンバーン(希薄燃焼)化されることになった。そこでマツダはHCCI(予混合圧縮着火=ホモジーニアス・チャージ・コンプレッション・イグニッション)に挑んだ。じつは、スカイG/Dが発表された2010年に、すでにマツダはふたつのターボチャージャー、吸気/排気可変バルブリフト&可変タイミング機構、高圧燃料噴射をセットで使うHCCIエンジンの特許を出願している。その後もこの分野の研究を進め、いくつもの特許申請を行なっている。ベースになった技術はスカイGが世界で初めて実現した容積比14.0であり、その延長線上に今回のスカイアクティブX(以下=スカイX)は位置する。

2010年出願の特許は容積比14.0〜18.0のHCCIエンジンだった。高い容積比を使って圧縮比を高くすると混合気の温度が上昇し、それによって混合気が自着火して燃焼室内圧力が上昇する。この高い圧力は燃焼によってピストンを勢い良く押し下げる力になるから、高い膨張比と相まってエンジンの効率が高くなる。もうひとつ、そのときの燃焼を「通常よりも空気が過剰な状態」で行なえるなら、効率はさらに上昇する。だから燃料よりも空気のほうがはるかに多い状態、つまり希薄燃焼で運転するというエンジンである。

HCCIそのものは1980年に提唱され、多くの研究者がその実現に取り組んできた。ディーゼルエンジンのようにガソリンを使って同時多点着火の圧縮着火を行なうエンジンである。通常のガソリンエンジンは空気と燃料を混ぜた混合気を圧縮し、そこにスパークプラグで火花を飛ばして着火させる。プラグ付近で燃焼が始まると火炎はどんどん広がり(伝播=でんぱ)、すべての燃料が燃え尽きたところで燃焼が終わる。HCCIでは、少ない燃料で作った混合気を高圧縮することで温度を上昇させ、スパークプラグを使わないで自然に着火させる。ある一定の温度を超えると混合気はあちこちで燃え始めるが、燃料が少ないため燃焼温度が一気に上昇せず、NOxの発生が抑えられる。

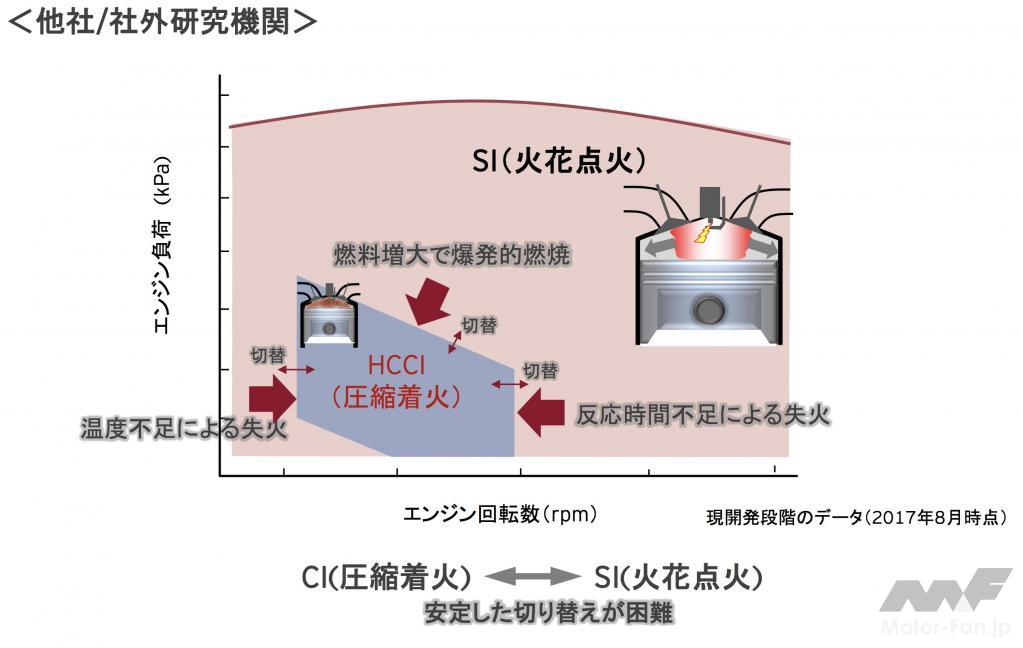

しかし、HCCIは実現が難しかった。まずノッキングが起きやすいのだ。ノッキングは不整着火と呼ばれるように、プラグ点火で発生した火炎が到達する前に高温になった混合気の一部分が勝手に一気に燃焼してしまう現象であり、エンジンにダメージを与える。もうひとつはNOxの発生である。本来はNOx発生を抑える手段であり、高温燃焼でNOxが発生しないよう低温燃焼させるのだが、エンジン負荷が上昇するに連れて燃焼温度が高くなるためA/Fが30(λ2)以上の低負荷運転域でしか利用できない。運転状態に合わせてプラグ点火と圧縮自己着火をうまく切り替えるための方法論がなく、HCCIはなかなか実用化に至らなかった。

SKYAVTIV-X(スカイアクティブX)の技術の詳細はMotor Fan illustrated Vol.132と133の特集記事を読んでいただくとして、ここではどうしてマツダだけがHCCIを実用化できるようになったかについて紹介しておく。

どうしてマツダだけがHCCIを実用化できるようになったか

筆者もHCCIエンジンの研究開発を6年間にわたり千葉大とH社と共同で実施した。最終的に目標を達成したが、実用化開発には進めなかった。研究開始当初はマイルドハイブリッドを想定して部分負荷燃費の向上を目指したが、6年後の研究開発終了時には、H社がストロングハイブリッドを量産開始して、部分負荷燃費より最高熱効率点が重視されるようになったのがひとつの原因である。HCCIは高負荷運転ができないので、最高効率点の熱効率はミラー(アトキンソン)サイクルと同じレベルにとどまって、部分負荷の熱効率の良さはストロングハイブリッドには生かされないのだ。

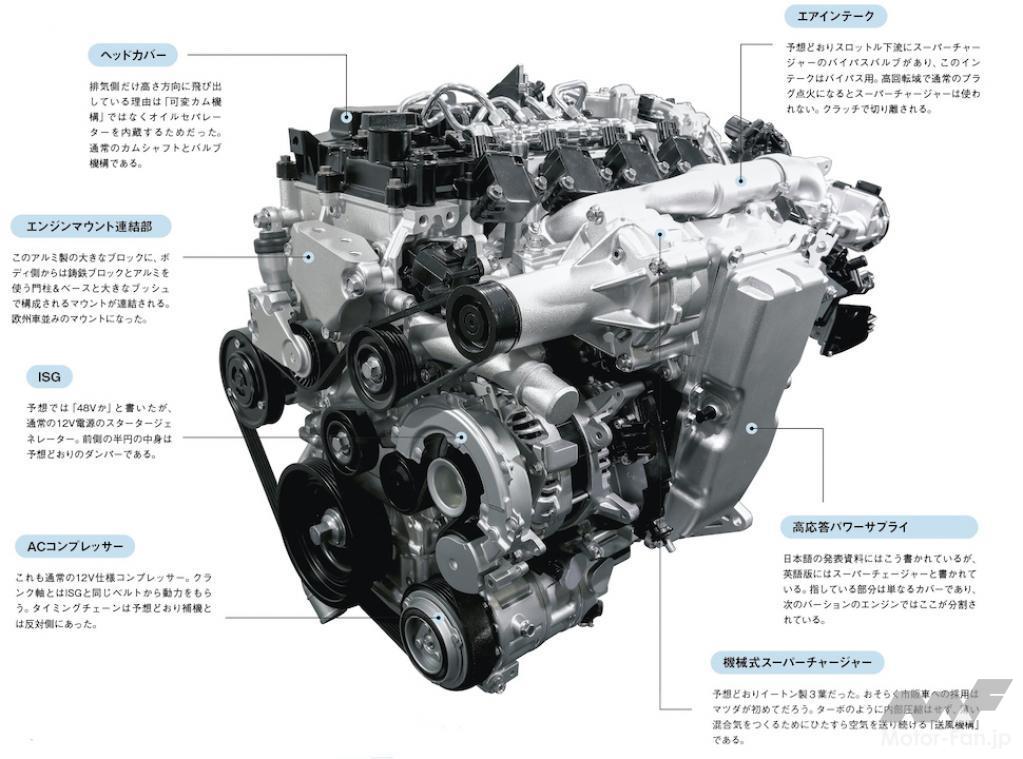

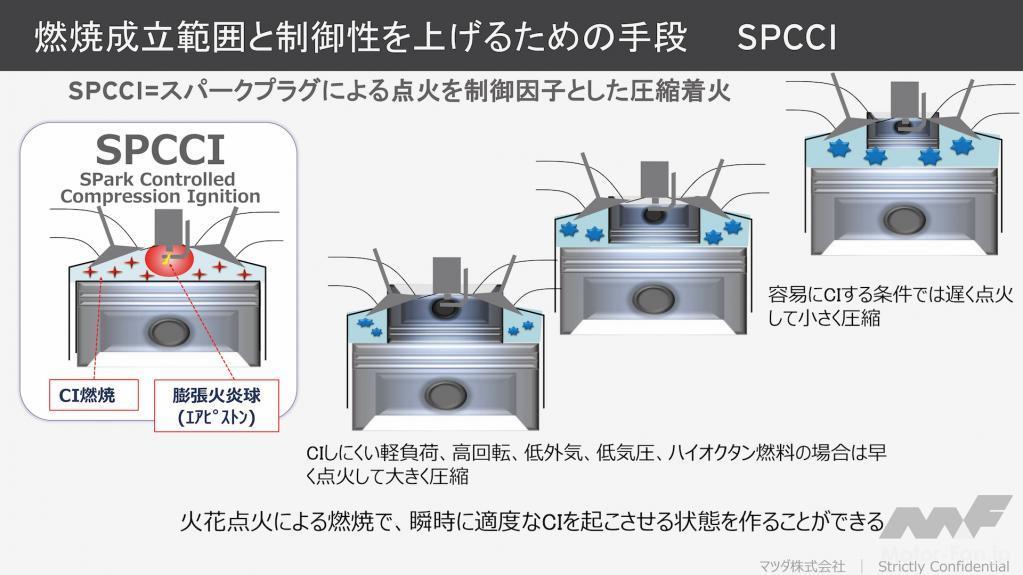

マツダはあくまでエンジン主体で最小限の電動システムを加えるというマイルドハイブリッドの立場なので、HCCIの部分負荷の高い熱効率がクルマの燃費を決定づける。加えてマツダ独自の高容積比と超高圧噴射と火花点火アシストを使ったSPCCIと呼ぶ技術を開発して、HCCI燃焼の熱効率を目一杯高めると同時に、HCCI燃焼の制御性の向上を実現した。

500-800barの超高圧直噴で燃料を分割噴射して、プラグ周りにギリギリ点火可能な薄い混合気を生成して火花点火する。燃焼開始した火炎球が膨張して残りの未燃混合気を圧縮して自着火を起こすというもの。残りの未燃混合気も多段噴射によって成層化されているので自着火時間がずれてノックは避けられる。ただし、火花点火するA/F30弱の領域でわずかなNOxが発生するので問題になるはずだが、その対策手段は公表されていない。また高負荷はSI運転に切り替えるが、未燃混合気が自着火する前に、超高圧噴射によって瞬時に混合気が形成されて火花点火燃焼をするのでノックしないらしい。