ホンダ X-ADV……143万8800円~(2024年12月12日発売)

新旧の外観を比較する。独立していたフロントウインカーをヘッドライトに内蔵するとともに、主にフロントカウルのデザインを変更したことが分かる。クルーズコントロールを新採用したこともあってか、価格は132万円から143万8800円(グレー、ホワイト)へと11万8800円もアップした。写真のイエローは3万3300円高の147万1800円だ。

環境に優しい外装を新採用したX-ADV、極上の快適性の中に心地良いエンジンフィールが溶け合う

賢く進化したDCTと270度位相クランクがベストマッチ

2015年11月のミラノショーにおいて「シティアドベンチャーコンセプト」という名称で参考出品されたあと、翌2016年の同ショーにて世界初公開となったのがホンダ・X-ADVだ。NCシリーズのプラットフォームを利用して開発された、アドベンチャースピリットを持つマキシスクーターである。このジャンルの祖と言えばヤマハのTMAXだが、X-ADVはフラットダートの走行も想定していることと、トランスミッションにホンダお得意のDCTを採用している点が大きく異なる。

まずはエンジンから。745ccの水冷4ストローク並列2気筒はNCシリーズと共通で、270度位相クランクや2軸バランサーなどを採用。2021年モデルで軽量ピストンの採用やカウンターウェイトの重量最適化などを実施し、最高出力は54psから58psへと引き上げられた。

エンジンを始動し、ライディングモードが「スタンダード」であることを確認して発進する。スロットルを徐々に開けると、DCTのクラッチが優しくミートし、3,000rpmに達するかどうかというところですぐに2速、そして3速とシフトアップする。カチャッという機械音や、ギヤ段数表示の切り替わりで変速動作を確認できるが、体感的な加速のつながりが極めて滑らかなので、気付いたら「えっ、もう5速に?」なんてことも。減速時のシフトダウンも同様にスムーズで、ライダーはスロットルとブレーキ操作だけに集中できる。

続いてスポーツモードに切り替える。エンジン出力とエンジンブレーキ、DCTモードのレベルがスタンダードモードよりも高くなり、全体の印象としては文字どおりスポーティになる。スロットルの開け始めから明らかに力強く、エンブレもやや強めに発生。そして、スタンダードモードの時は3速だったコーナーで2速を選ぶようになるなど、DCTはより高い回転域を常用するような変速プログラムとなる。勾配の変化に対するギヤ選択も適切であり、ワインディングロードをキビキビと走りたい時には最適なモードだ。

試乗中、小雨によって路面が濡れ始めたのでレインモードに切り替える。スロットルレスポンスが明らかにマイルドになり、多少ラフなスロットル操作を許容してくれるようになる。このモードは路面が滑りやすいシーンだけでなく、ツーリングの後半に疲れてきた時などにも役に立ちそうだ。

かつてNC750Sを所有していた筆者は、購入時にDCTを選ばなかった。当時のDCTの変速プログラムは、ライダーの置かれた状況や心情とシンクロしないことが多かったからだ。あれから10年が経過し、X-ADVに搭載されている最新のDCTの進化に感心するとともに、あらためてNCシリーズのエンジンフィールの心地良さを再認識した。

競合車のTMAX560はVベルト式の無段変速なので、エンジンは常に5,000rpm付近をキープしながら加速する。ゆえに鼓動感や脈動感といった表情の変化は少なく、低振動かつシルキーな回り方もあって裏方に徹しているという印象だ。これに対してX-ADVは、270度位相クランクならではのパルス感が明瞭に伝わり、パワーユニットとしての主張が感じられる。TMAX560はオートマチック・スーパースポーツを名乗るが、よりモーターサイクルらしさを感じられるのはX-ADVの方だ。

やや立ちの強いハンドリング、乗り心地の良さに惚れ惚れする

続いてはハンドリングについて。走り始めてすぐに感じたのは、車体が直立しようとする力が強いということだ。例えるなら起き上がり小法師だろうか。ホンダ車と言えば、ハンドル操作や体重移動をあまり意識しなくても、視線を送った方向へナチュラルに旋回するというイージーなハンドリングが特徴だが、少なくともX-ADVにはそれが当てはまらない。念のためにタイヤの空気圧とサスセッティングを確認したが、いずれも指定または標準位置となっていた。

もちろん立ちが強いというだけで、ハンドルの押し引きなどで車体を倒し込んでさえしまえば、あとはフロントタイヤに相応の舵角が付いて旋回する。車体のピッチングを生かせるぐらいにペースを上げられれば自然とコーナーへ進入できそうだが、試乗時に通過した峠道はフルウェットだったのでそれも叶わず。ホイールベースが1580mmと長いため積極的に向きを変えるタイプではなく、さらにバンク角もさほど深くはないので、たとえドライ路面であっても無茶は禁物だろう。

ホンダらしからぬハンドリングに首を傾げつつ調べたところ、日本仕様はサスとリンクを変更して車高を30mm下げていることが分かった。ちなみにイタリアやフィリピン仕様のシート高は日本仕様よりも30mm高い820mmで、ホイールトラベル量はフロントが153.5mm、リヤは150mmを公称する。つまり、車高が30mmも下がるほど前後サスを変えれば、ハンドリングやバンク角に少なからず影響することは自明だ。とはいえ、これは足着き性の改善を目的とした変更であり、どうしてもTMAXの800mmより低くしたかったのだろう。付け加えると、これはCL250/500の開発者インタビュー時に聞いたのだが、日本ではシート高が800mmを超えるか否かを重視するライダーが非常に多いとのことだ。

サスペンション自体の作動性は優秀で、巡航時の乗り心地はNC750Xよりも数段上質だ。おそらくワイヤースポークホイールのしなやかさもこれに貢献しているのだろう。5段階に高さ調整可能なウインドスクリーンの防風効果は非常に高く、最も高い状態にすると冷気がほぼ完全に遮断される。これなら長距離を快適に移動できるだろうし、純正アクセサリーとしてトップボックスやパニアケースが用意されていることも納得できるというものだ。

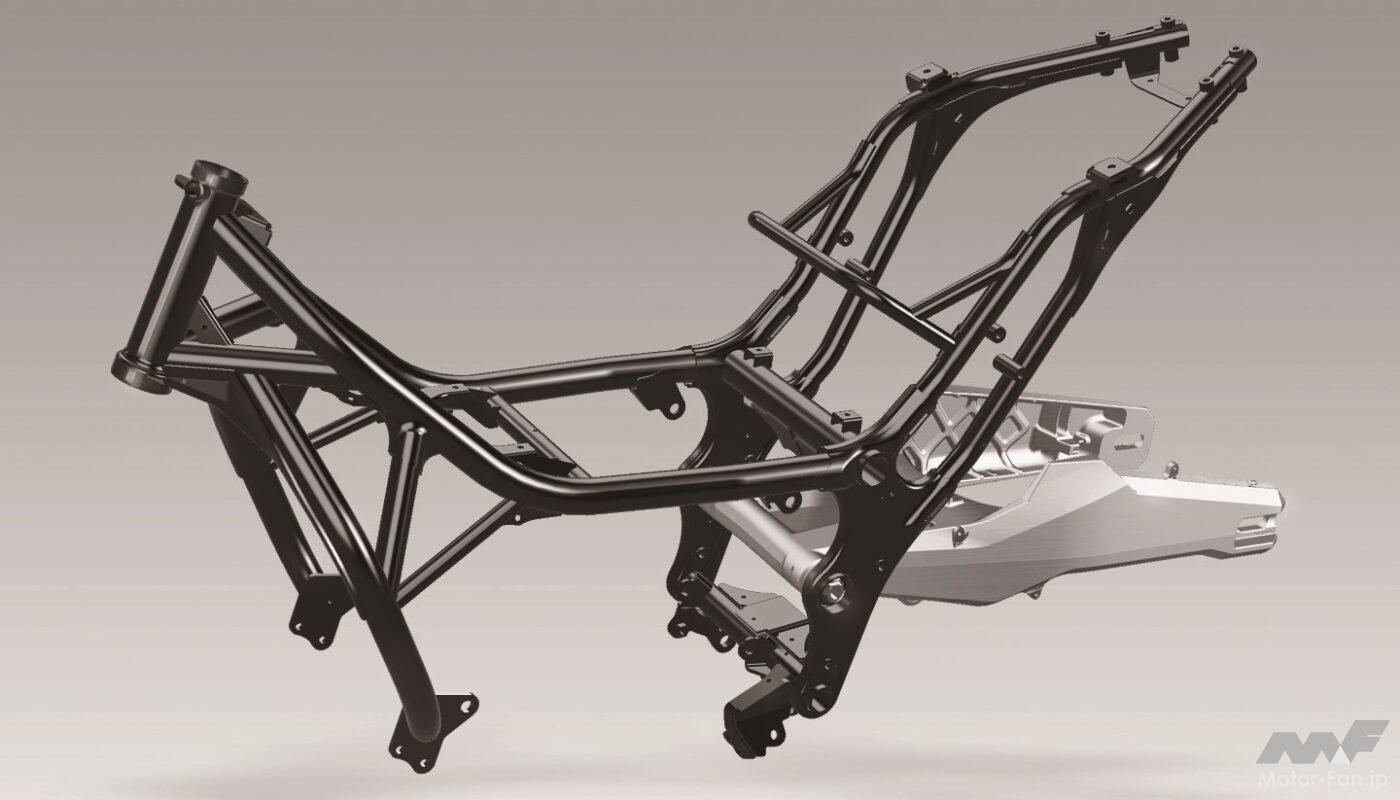

ブレーキは前後とも軽いレバー入力で高い制動力を引き出すことができ、特にフロントは剛性の高いフレームおよび倒立フォークと相まって、ワインディングロードでも破綻を来すことがない。今回の試乗では路面がほぼウェットだっため、リヤブレーキのABSが何度か介入したが、自然な減速Gやレバーのキックバックなど、その作動は決してライダーを慌てさせるものではなく、実に安心安全な装備と言える。

シート下にはフルフェイスのヘルメットが1個収納できるだけのラゲッジボックスがあり、内部にはETC2.0車載器やType-C USBポートが標準装備されている。メーターのスマホ連携機能やクルーズコントロール、グリップヒーター、そしてスマートキーなど、装備の充実ぶりはとても750ccのバイクとは思えないほどだ。車両価格はCB1000ホーネットよりも高いと言われると一瞬躊躇するが、ヨーロッパではホンダの350cc以上で2番目に売れているらしく(トップはCB650R)、だからこそこれだけのコストが掛けられたのだろう。実にプレミアムなマキシスクーター版SUVであり、刺さる人には刺さるであろう1台だ。

ライディングポジション&足着き性(175cm/68kg)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)