地元・愛知県のバイクメーカーを知ってる!?

今回で8回目を数える『ビンテージランin津島』が、愛知県津島市宮川町にて2025年11月23日(日)に開催された。会場となった天王川公園は、1926(大正15)~1967(昭和42)年にかけて二輪や三輪、四輪のレースが開催された旧・天王川グランドのあった場所で、丸池を周回する約800mのオーバルコースは往時の姿をそのまま残している。濃尾地方の尾州(一宮市を中心に愛知県尾張西部から岐阜県西濃にかけての地域)は繊維産業で財を成した人が多く、オートバイ好きの資産家がこの場所で二輪競技を情熱を傾けていたという歴史を持つ。

ホンダCB750FOURやカワサキZ1はまだまだ新しい?真の国産クラシックバイクを『ビンテージランin津島』で見た! | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム 大正・昭和のレース場跡地に内外のクラシックバイク80台が大集合! 2025年11月23日(日)、愛知県津島市宮川町の天王川公園を会場に全国からクラシックバイクが集まる『ビンテージランin津島』が開催された。今回で8回目を […]

https://motor-fan.jp/article/1349713/ 『ビンテージランin津島』イベントレポート そのような地元の二輪文化とヒストリーを偲び、有志団体『わっかプロジェクト』が主催となって、世代を超えて街の歴史とわが国の二輪文化を後世へと伝えることを目的に2018年に第1回『ビンテージランin津島』が開催された。

往年の国産名車がステージ前に並ぶなかで行なわれた『二輪文化を伝える会』理事長の松島裕さんによる講演。レース場跡地がそのままの姿で残る天王川公園の歴史的重要性や、わが国のオートバイの歴史についてわかりやすく解説する。 前回開催の2024年に引き続き、会場施設の都合でイベントは展示のみとなったが、それでも1969年(以前は1967年)までに生産された国内外の貴重なクラシック・オートバイ80台のエントリーが。その内訳は国産車、欧州車、アメリカ車が約1/3ずつとなっていた。

1954年型エーブスターGR。1950年創業したエーブモーターの創業者はメグロの取締役から独立した阿部理八で、当初はメグロに生産を委託していた。1952年には当時の技術水準を凌ぐ4本フォーク、Vツインエンジンを採用した意欲作のエーブスターCV350を発表する。しかし、1954年に倒産。名古屋の小林モータースが経営権を取得し、エーブ自動車工業として再編された。 1954年型エーブスターGRのリヤビュー。1954年の倒産は、フラッグシップのCV350が高性能だったものの、その分高価なゆえに販売が低迷したことが原因だった。経営を引き継いだ小林モータースは、当初東京の旧エーブモーターの工場で車両を生産していたが、1957年に休業し、名古屋市昭和区に生産拠点を移転。ブランドを引き継ぎエーブFKを生産するが、1959年に伊勢湾台風で工場が被災し、廃業した。 1954年型エーブスターGRのリヤビュー。1954年の倒産は、フラッグシップのCV350が高性能だったものの、その分高価なゆえに販売が低迷したことが原因だった。経営を引き継いだ小林モータースは、当初東京の旧エーブモーターの工場で車両を生産していたが、1957年に休業し、名古屋市昭和区に生産拠点を移転。ブランドを引き継ぎエーブFKを生産するが、1959年に伊勢湾台風で工場が被災し、廃業した。 今回は博物館やメーカーの保存車両などで見る機会の多い4大メーカーではない、地元・愛知県で製造されていた国産バイクを中心に紹介していこう。

最盛期には70社以上が群雄割拠!? 愛知・オートバイメーカーの興亡

さて、ここでなぜ愛知県が歴史的に二輪文化が盛んだったことにも触れておきたい。前述した通り、愛知は大正期から機械化された繊維産業が盛んであり、当時大変高価だったオートバイ(戦前は輸入車が中心であった)を購入できるだけの財力を持つ金満家が多かった。

1956年型キャブトンRTS。現在でもマフラーの形状にその名を残すキャブトンは、1923年に起こされた戦前からの名門バイクブランドだった。生産は愛知県(創業時は名古屋市内、戦後は犬山市に工場があった)のみづほ自動車製作所が、販売は大阪の中川幸四郎商店が担当した(戦後はみづほ自動車がブランドを取得。製造・販売元となる)。キャブトンとは英語のCome And Buy To Osaka Nakagawa (「大阪の中川商店まで買いにきなはれ」の意味)の頭文字を取って名付けられた。 そうしたことから1926(大正15)年9月19日に天王川グランドで津島神社の国幣神社指定を祝って「第1回全国オートバイ競争」が開催されたほか、翌1927(昭和2)年には名古屋~伊勢~京都~敦賀~福井~金沢~富山~長野~東京をめぐる「中部巡回モーターサイクルレース」が開催されるなど、戦前から二輪競技が盛んな地域であった。それに加えて、愛知県は静岡県・浜松市と並び、紡績機械メーカーが集中している地域であることも影響している。

1956年型キャブトンRTSのリヤビュー。戦後、経営者の内藤正一は「日本のBSAを目指す」との目標を掲げ、他社が手掛けていない350~600ccクラスの大型車に注力した。1954年に登場したRTSは同社のフラッグシップモデルで、600cc空冷4ストロークバーチカルツインOHVエンジンを搭載し、最高出力28ps、130km/hの巡航が可能という当時としてはズバ抜けた高性能を誇った。 当時、生糸と並んで綿花から糸を紡ぐ紡績は我が国の基盤産業のひとつであり、綿製品は外貨を稼ぐ重要な輸出品でもあった。だが、それを紡ぐ紡績産業は好不況の波が大きく、けっして安定したものとは言えなかった。なかでも影響が大きかったのは、1920(大正9)年の第一次世界大戦後の不況と1930~1931(昭和5~6)年の昭和恐慌による綿糸相場の暴落だった。

1956年型キャブトンRTSのメーターまわり。展示車のコンディションの良さはさることながら、高級オートバイらしく仕上げは大変丁寧で美しい。「日本一豪華で素晴らしい車」とのキャッチフレーズで当時のライダーが憧れた存在であったが、朝鮮戦争特需の際には大幅に売り上げを伸ばしたものの、それが終わると販売が低迷し、小型車が人気だった世相に迎合して125ccや250ccの小型車を急ぎ投入。さらに値引きに頼った販売を行なうのだが、これが同社の高級車としてのイメージを傷つけることになった。さらに、開発を急ぐあまり品質管理がおざなりになったことから人気を失い、1956年に倒産。ただ、債権者によって1960年まで生産が継続された。一方で内藤は経営の失敗と病苦による心労から同年に木曽川に入水自殺している。 綿製品の売り上げが落ちれば、必然的に紡績機械の販売も低迷する。しかも、もともと耐久消費財である自動織機は定期的なメンテナンスを施している限り、極めて長期の使用に耐えられることから買い替え需要というものはさほど多くはない。ひと通り紡績工場に行き渡ってしまえば需要が頭打ちになることは自明の理だった。

1954年型ナイトリー・キャブトンRBH。みづほ自動車のエントリーモデルで、1953年に発表された。なお、1955年の「第1回全日本オートバイ耐久ロードレース」(浅間火山レース)にも出場している。展示車両は新品かと見間違えるほど美しいコンディションを保っていた。 1954年型ナイトリー・キャブトンRBHの心臓部。350cc空冷4ストローク単気筒OHVエンジンを搭載し、最高出力は16psを発揮した。 さらに19世紀中頃に発明され、第一次世界大戦の頃から世界的に普及したレーヨンと、1931年にアメリカで発明されたナイロンという合成繊維の存在が綿繊維産業の将来に暗い影を落としていた。

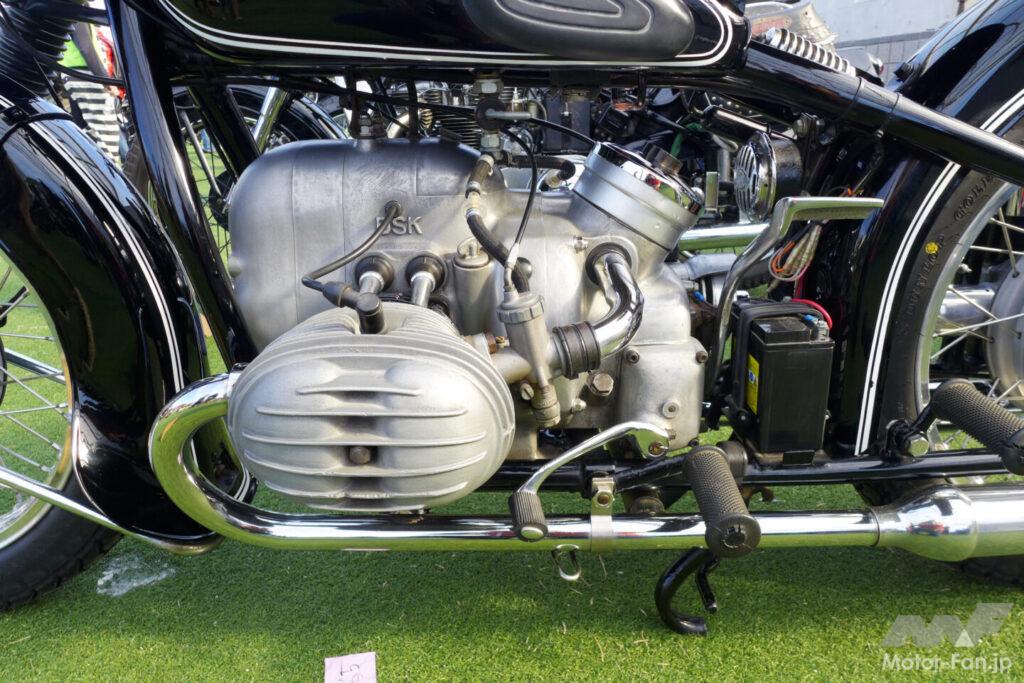

1956年型DSK A50。愛称はデンスケ。羊毛紡績の草分け的存在だった大東紡績(現・ダイトウボウ株式会社)の子会社で、靴下用織機を製造販売していた大東製機(現・THHインテックス)が製造していた大型バイク。開発に当たってはBMW R-51を手本……もといネジ1本まで同じ寸法で作られたフルコピー車である。 1956年型DSK A50のエンジン。BMWをそっくりそのまま完全コピーした496cc空冷4ストローク水平対向2気筒OHVエンジンを搭載する。このA50は現在ナンバー登録されている7台のうちの1台である。 1956年型DSK A50のリヤビュー。その高い品質と外国車然としたスタイルから人気を得たが、ドイツ大使館経由でことの真相を知ったBMW本社は、怒り心頭となって無許可コピーの抗議と生産中止を求めて上級の技術者を名古屋の大東製機へと派遣する。だが、同社の工場を見学し、製品を検分したこの技術者は1/1000mmという恐るべき加工精度、素晴らしい職人技、高い製品品質に同じ技術の徒として胸を打たれた。その結果、おおらかな時代ということもあったのだろうが、輸出はせず、日本国内の販売に限るとの条件で無償で生産が認められたという逸話がある。しかし、1957年の工場火災をきっかけに同社はオートバイ製造から撤退。THHインテックスに改組された現在、同社の高い技術力は精密機器、繊維機械、ロボット、設備関連の分野において活かされている。 こうしたことから自動織機メーカーの中には、経営の多角化による財務基盤の強化を狙って、未発達だったわが国のモータリゼーションに商機を見いだし、自動車やオートバイ産業に進出する企業が現れるようになる。その代表的な企業が自動織機の大手メーカーだった豊田自動織機製作所(現・豊田自動織機)だ。

『ジャパンモビリティショー2025』のトヨタブースに展示された1924年製無停止杼換式豊田自動織機(G型)。 自動車メーカー・トヨタの前身であり基盤となった企業である。しかし、同じ機械と言っても自動織機と自動車やオートバイではその構造も複雑さもまるで異なる。織機メーカー大手だった豊田でさえも最初の乗用車・トヨダAA型を開発するのに並々ならぬ苦労があったとされる。

『ジャパンモビリティショー2025』のトヨタブースに展示されたトヨダAA型(レプリカ)。 こうした自動織機メーカーの多角化・転業の動きは、すでに戦前から存在していたが、1931年の柳条湖事件に端を発する満州事変、それに続く日中戦争、および太平洋戦争によって、民需から軍需への生産の転換が行われたことから中断し、愛知県のオートバイ産業が本格始動するのは敗戦後のことだった。

名古屋の伊藤機関工業が製造した1954年型IMC K型。美しいスタイリングから人気を博したが、みずほ自動車製作所にエンジン供給を頼っていたため、競合を恐れた同社に取引を停止されてしまい、わずか1年で生産中止となる。その後、伊勢湾台風の水害と販売競争の熾烈化によって1962年に事業を精算した。 戦後間もない我が国は、大戦末期の米軍による戦略爆撃によってインフラというインフラが破壊し尽くされ、都市は灰塵と化し、人々の移動や物資の輸送にも難渋する有様だった。こうした状況のなかでパーソナルな移動手段として注目されたのが自転車であり、その自転車に簡易エンジンを取り付けて自走可能にした自転車補助エンジン(通称:バタバタ)に端を発するオートバイ産業だった。

1953年型陸王RQ。ハーレー・ダビッドソンの輸入販売元だった製薬会社の三共(現・第一三共)が日本政府の自動車国産化政策に協力し、1933年にアメリカの本社からライセンス権を取得して、子会社として三共内燃機(のちに陸王内燃機に改名)を設立。陸王のブランド名でハーレー・ダビッドソンの国内生産を始めた。戦時中は軍用バイクの生産をしていたが、敗戦後は大型バイクの需要が激減し、三共内燃機は倒産した。その後、昭和飛行機の資本参加を受けて陸王モーターサイクルが事業を継承する。展示車両は日本人の体格を考慮した750ccモデルで、1953~1955年にかけて生産された。 1946(昭和21)年に浜松のホンダが旧陸軍の無線機用エンジンを流用して開発した自転車補助エンジン(通称:バタバタ)が庶民の間で爆発的なヒットを飛ばすと、前述の自動織機メーカーに加え、戦後GHQ (連合軍最高司令部)の航空禁止令により飛行機製造を禁じられた三菱重工や愛知航空機などの航空産業(および関連メーカー)、機械部品メーカーなども民需転換により、平和産業であるオートバイ製造へ続々と進出してきたのである。

1953年型陸王RQのリヤビュー。同社は戦前のR型、戦後のRO型を経て改良された同社の代表的なモデルだ。アメリカのハーレー・ダビッドソン社は、1936年からOHVのナックルヘッドエンジンを製造しており、陸王に対して戦前から新型エンジンへの生産切り替えを勧めたが、信頼性と実績から1959年のRX型(量産には至らず)まで旧式のサイドバルブエンジンの製造を続けた。戦後は大型バイクの需要が低迷し、労使紛争などの影響もあって1960年に陸王モーターサイクルは再び倒産した。 大手との熾烈な競争と伊勢湾台風が愛知メーカーの死命を制す

戦後の愛知県(その多くが名古屋市内にあった)のオートバイメーカーは、戦前から操業を続けるみづほ自動車製作所(ブランド名はキャブトン。戦前は販売は大阪の中川幸四郎商店が担当していた)、トヨモーターやオリンパス(片山産業)、エーブ、パール(山下工作所)、BIM(岩田産業)、ツノダ、ノーリツ(岡本自転車工業)、ホダカ、シルバーピジョン(新三菱重工)などなど、最盛期には70社以上が群雄割拠しており、愛知はバイク製造・販売の激戦区であり、文字通りのオートバイ王国であった。

1960年型山口モーター・オートスポーツSB。『ジャパンモビリティショー2025』の記事でも紹介した山口自転車のスポーツタイプのモペッド。

この自転車は只者じゃない!ホンダエンジンも載せた山口自転車工場製「マルワイ号」を知っているか?【ジャパンモビリティショー2025】 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム 『タイムスリップ・ガレージ』の片隅にひっそりと置かれていた実用自転車の山口自転車工場「マルワイ号」 その時代を代表する名車が陳列される東京ビッグサイト・東7ホールの『Mobility Culture合同展示 ~タイムスリ […]

https://motor-fan.jp/article/1328939/ 『ジャパンモビリティショー2025』に展示された山口自転車についてはこちらをご覧ください。 戦後派メーカーの嚆矢となったのが、1949(昭和24)年に刈谷市に創業したトヨモーターで、ホンダの後追いで自転車に取り付ける補助エンジンを発売したところ、これが爆発的なヒットを飛ばした。

1960年型山口モーター・オートスポーツSBのリヤビュー。スポーツタイプの原付の中では比較的手頃であったことから、高価なホンダCR110カブレーシングに手が届かないアマチュアレーサーが好んで購入し、改造してレースやモトクロスに使われることも多かったようだ。 これに刺激を受けて1950年頃からオートバイ産業に参入する企業が相次いで現れるようになり、1952年に自動二輪免許の排気量制限の撤廃(軽二輪免許の廃止)と届出性による原付区分の創設(2ストロークは60cc、4ストロークは90ccまで。許可申請すれば誰でも乗れた)、ガソリンやエンジンオイルなどの石油製品の配給制解除が追い風になって愛知県のオートバイ産業は活況を呈した。

1960年型山口モーター・オートスポーツSBの50cc空冷2ストローク単気筒エンジン。ガスデンからOEM供給を受けたエンジンで、同じエンジンはガスデンFMCなど多くのバイクに搭載された。 しかし、これらのメーカーの多くは、他社からエンジンやフレームなどを購入して組み立てるアッセンブリーメーカーで、製造も家内制手工業で行なわれていた「3台(3大)メーカー」や「5台(5大)メーカー」(月に3~5台しか生産できないという意味)などと呼ばれる少量生産メーカーだった。これらはごく少数を生産しただけで、わずか数年で消えては生まれ、生まれては消える零細企業であった。

1958年型マルウチ自転車バイク。おそらくはM50型と思われる。1940年代にホンダやトヨモーターが販売した自転車補助エンジンはエンジン単体の発売で、市販の自転車に取り付ける仕様となっていた。しかし、1950年代に入ると写真のマルウチのように自転車にエンジンを取り付けた状態の完成車の販売が増える。エンジンは49.3cc、最高出力は2ps、駆動方式はVベルトを用いている。最高速は50km/hとされているが、ブレーキ性能はきわめて貧弱であり、当時の荒れた道を最高速度で走ることは無謀なことで、実際に行えば相当怖かったことだろう。 そして、1950年代中頃からホンダやヤマハ、スズキなどの大資本が台頭してきたことにより、価格競争の激化と品質やサービスの向上などにより、弱小メーカーでは対抗できなくなり、細々と手作りで製品を生産していた町工場では太刀打ちできずに徐々に市場から撤退していった。

なかには独自のアイデアやユニークな技術、大手に負けない品質で一定のファンを掴んでいた中堅メーカーも存在したが、死者・行方不明者5098名(うち愛知県の犠牲者は3351人)を出した1959年9月の伊勢湾台風による高潮被害によって、バイクメーカーが集中していた愛知県南西部沿岸地域が壊滅。この未曾有の大災害によって愛知県のオートバイ産業は死命を制された。すでに弱体化しつつあった同地のバイクメーカーは相次いで倒産・廃業・転業して行ったのだ。

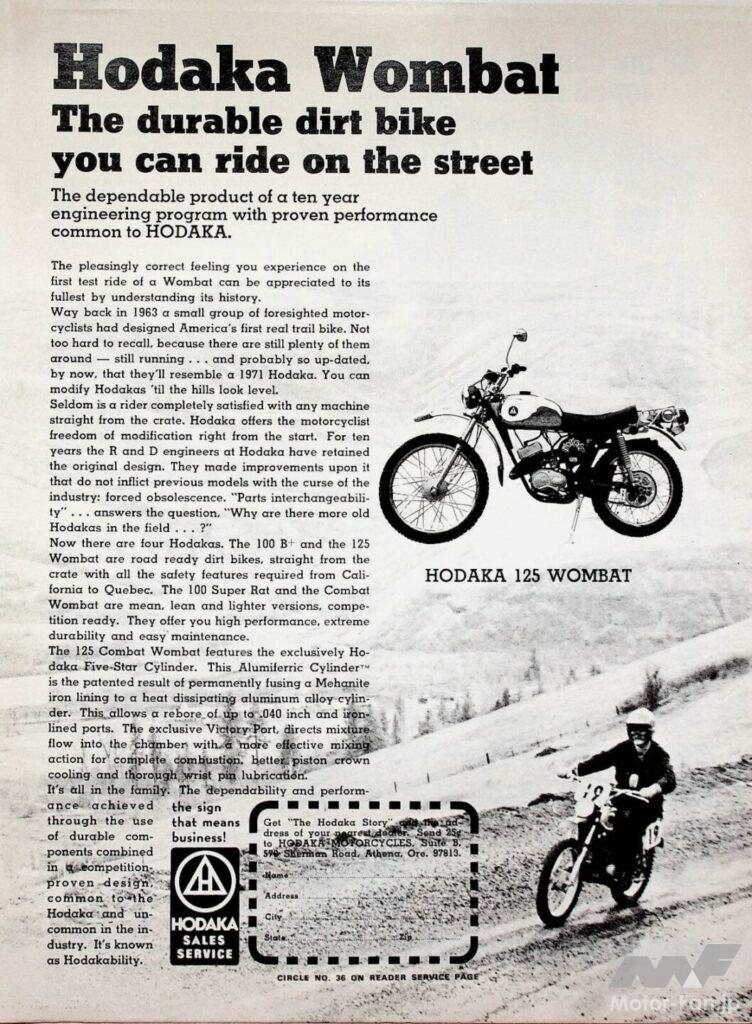

アメリカ市場向けのトレールバイクやモトクロッサーを中心に、最後まで名古屋市内でバイク製造を続けていたホダカも1991年に廃業。ここに名古屋オートバイ産業はその歴史にピリオドを打ったのである。

「ホダカ」のブランド知られる穂高工業所は、1950年の創立時は自動車用トランスミッションやオートバイ用エンジンの製造をしていたが、1950年代から取引先のオートバイメーカーが相次いで倒産し、それを気にアメリカ・オレゴン州に本社を置く、シェル石油傘下のPABATCO(Pacific Basin Trading Company)にホダカブランドでAce90の納入を開始。当時のアメリカのニーズを掴み、アマチュア向けの「遊べるバイク」として人気を博した。1972年には排気量を拡大したウォンバットをリリース。これが爆発的にヒットしたことで、エンデューロバイクやトレールバイク分野で大成功を収める。しかし、石油危機(オイルショック)の影響でPABATCOが突然事業を廃止を決定。それに伴いホダカは苦境に立たされる。その後、国内販売を開始するものの運輸省(現・国土交通省)が型式認定を認めなかったことから売上は伸びず、外国企業との技術提携の話もまとまらなかったことから1991年に事業を清算した。北米では現在もファンが多く、車両の維持に必要なほとんどのパーツは社外品で揃うようだ。 地元の歴史と文化を大切にし、わが国のバイク文化の発展に寄与

一時は栄華を極めた愛知のオートバイ産業は夢か幻のように消え去り、現存するメーカーはただの1社も存在しない。おそらく、最近の若いライダーに「愛知県のバイクメーカーを何社か挙げてみてほしい」と尋ねたところで、怪訝な顔をされるだけで1社も答えてもらえないだろう。それも当然の話だ。なんともなれば、彼らが生まれる遥か以前に愛知県のバイクメーカーなるものはすべて消滅しているからだ。

1954年型ホンダ・ドリーム4E。1949年発表のドリームDの改良型で、エンジンを2ストロークから同社初の空冷4ストローク148ccへと改めた上で、リヤサスペンションをブランジャー型に変更(ごく初期型を除く)した改良モデル。 成熟したオートバイ文化を持つ欧米では、近年になって消滅したブランドが新たな資本を得て復活するケースが散見される。BSA (バーミンガム・スモール・アームズ)、ノートン、AJS、ブラフ・シューペリア、FBモンディアル、ベネリ、モト・モリーニ、ランブレッタ、インディアン……これらは21世紀に入ってから蘇った往年のバイクブランドである。

2020年にインドのバイクメーカー大手であるTVSモーターがノートン・モーターサイクルズを買収。2025年に、新たなノートンブランドのバイクを発表した。写真は新型ノートン・マンクス。日本での展開も計画されているようだ。 これらは往時の姿とは似ても似つかない製品を販売するケースがままあるものの、それでもバイクファンとしてはブランド復活は嬉しいはずだ。たとえ現在の製品に不満があったとしても、ブランドさえ存続していれば「いつかは名前だけでなく、その崇高な精神をも受け継ぐニューマシンの登場によって、名実ともに完全復活を遂げてくれるもの」と将来に希望を託せるからだ。

1951年型富士重工(現・スバル)ラビットS25。ラビットシリーズの中でもS-1型から発展した初期に製造されたモデルで、中島飛行機を前身に持つだけあってボディにジェラルミンを採用。だが、溶接が難しいため、ボディの接合は沈頭鋲(空力を考慮してリベットの素材が接合部剤とツライチになる鋲。主に航空機に用いる)が使われている。 1951年型富士重工ラビットS25のエンジンルームをフロントから見る。後ヒンジでリヤカウル全体が大きく開く構造で、整備性は良好。このユニットは148cc強制空冷4ストローク単気筒サイドバルブで、前方吸気・後方排気による新開発のエンジンとなる。 『ジャパンモビリティショー2025』のスバルブースと「Tokyo Future Tour 2035」に展示されたスバルのeラビットコンセプトはラビットスクーターをフィーチャーした電動キックボード(特定小型原付)。社内有志による企画で市販前提ではないが、スバルの工場内移動用に限定的に試験運用されている。

スバルのラビットスクーターが復活!? 特定小型原付「e-Rabbit concept」市販の可能性は?【ジャパンモビリティショー2025】 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム トレイルシーカーと共に展示された電動キックボードは……? スバルブースはブランドのヘリテージであるレオーネ(スバルGLワゴン・ファミリーハックスター)を中心にスポーツ路線の「パフォーマンスシーン」とアウトドア路線の「アド […]

https://motor-fan.jp/article/1328433/ だが、我が国はスクラップ&ビルドに邁進するばかりで、カワサキが合併によって傘下に収めた(1960年提携、1962年吸収)メグロを蘇らせただけで(カワサキのこの決断は賞賛に値するが……)、残念ながらそのような動きは他にない。

1955年型メグロS3。メグロS2からの改良型でホイールベースを延長し、リヤサスペンションのストローク量を拡大した。250cc空冷4ストローク単気筒OHVエンジンの最高出力は10ps。1959年まで生産が継続され、ジュニアシリーズのなかで最大のヒット作となった。 2020年にカワサキはメグロブランドの復活を発表。2021年にクラシックスポーツモデルのK3をリリースした。(写真は2025年モデル) この先、愛知県で再びオートバイが製造されることは、おそらく永遠にないだろう。しかし、だからと言ってこの地で戦前からバイク文化が花開き、戦後になってオートバイメーカーが林立し、さまざまなマシンが製造されていたという歴史的事実まで風化させて良いはずがない。当時の人びとがどのような気持ちでバイクに夢を託し、情熱を傾けてきたのか。その物語を現在、そして後世に引き継ぐことはやはり大切なことだと筆者は考える。

1963年型ホンダCZ100。モンキーシリーズで最初に登場したZ100の改良型で、フレームの改良により剛性を強化し、燃料タンクの形状を変更している。多摩テックや鈴鹿サーキットのアトラクション用として引き続き採用されたほか、海外にも輸出された。この車両はイギリスのロンドン・ヒースロー空港にて連絡用に使用されていたらしい。 地元・愛知のバイクも多数エントリーしていた『ビンテージランin津島』のようなイベントは、往時を忍び、先人のバイクに対して抱いた夢を後世に伝えるためにも意義深いことだ。それは同時に地元の歴史と文化を大切にすることでもある。これだけのイベントを継続開催するために『わっかプロジェクト』のスタッフのみなさんは大変な苦労をされていると思われるが、この先も何年も何十年も途切れることなく、今後もぜひ続けてほしい素晴らしいイベントである。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)

ホンダCB750FOURやカワサキZ1はまだまだ新しい?真の国産クラシックバイクを『ビンテージランin津島』で見た! | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム

ホンダCB750FOURやカワサキZ1はまだまだ新しい?真の国産クラシックバイクを『ビンテージランin津島』で見た! | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム この自転車は只者じゃない!ホンダエンジンも載せた山口自転車工場製「マルワイ号」を知っているか?【ジャパンモビリティショー2025】 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム

この自転車は只者じゃない!ホンダエンジンも載せた山口自転車工場製「マルワイ号」を知っているか?【ジャパンモビリティショー2025】 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム スバルのラビットスクーターが復活!? 特定小型原付「e-Rabbit concept」市販の可能性は?【ジャパンモビリティショー2025】 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム

スバルのラビットスクーターが復活!? 特定小型原付「e-Rabbit concept」市販の可能性は?【ジャパンモビリティショー2025】 | Motor-Fan[モーターファン] 自動車関連記事を中心に配信するメディアプラットフォーム