インディアン・Super Chief Limited…….2,979,000円

Maroon Metallic

インディアンのブランド名が日本で再び知られるようになったのは、アメリカのポラリスインダストリーズが同ブランドを買収したのを機に、株式会社ホワイトハウスが独占輸入販売を手がけ出してからだ。

2011年春に同社は、東京の世田谷区にINDIAN TOKYO(専用ディーラー)をオープンし、手始めに代表機種のチーフをリリース。レザークラフトのオリジナル・アクセサリーも豊富な品揃えを披露し、同ブランドの周知と製品の販売促進に大きく貢献した。

その後2019年からは、正規輸入代理業務が新生ポラリスジャパンに移行して現在に至っている。

アメリカンモーターサイクルの代表的ブランドが、ハーレーダビッドソンである事は既に良く知れ渡っているが、インディアンはそれよりも前の古い時代に市場を席巻。第一次・第二次世界大戦時の軍需用途にも大活躍。フランス軍で活用された事でも知られたアメリカの老舗ブランドなのである。

筆者にとっても生まれる前の話なので広報資料からの抜粋だが、「インディアン」と言う社名を世界に轟かせたのは、1923年に始まり操業を停止した1953年までの事。その前身である自転車製造会社は何と1897年から始まっていた。

公式ホームページから引用すると「50年の休憩」と記されているが、1953年に全製品の生産が停止し、1960年にインディアンの名は一旦消滅。

その後は約半世紀の間、経営陣の交替等、様々な紆余曲折を経て、何回か復活の兆しが見え隠れした。その名をすっかり忘れかけていた日本でも新機種開発を示す1枚の設計図面と共にその復活への胎動を披露する記者会見が行われた事もあった。

詳細は割愛するが、その後改めて復活の狼煙が上げられ、確かな再起動となったのが、冒頭に記した通り、インディアンがポラリスインダストリーズ傘下に納まってからなのである。

現在、インディアンのバリエーション展開は6種のカテゴリーに分けられ、それぞれに2~7機種、全24機種の製品がラインナップされている。今回試乗したスーパーチーフリミテッドは、3機種揃えられたクルーザーカテゴリー中で最上位のモデル。

搭載エンジンは、チーフテンリミテッドと同じ「サンダーストローク116」を採用。ボア・ストロークは実に103.2×113mmと言うビッグスケールのロングストロークタイプ。49度横置きVツインの排気量は1890ccである。

ちなみにハーレーダビッドソンのミルウォーキーエイト114は1868cc。このビッグサイズの排気量でありながら、インディアンは冷却方法にシンプルな空冷式を採用。シリンダー部分に沢山の冷却フィンを持つ外観がそれを象徴している様に、空冷エンジンの世界最大級モデルである点も見逃せない特徴なのだ。

チーフと言う伝統のネーミングを継承するだけあって、全体的フォルムはクラシカルなイメージを残している。

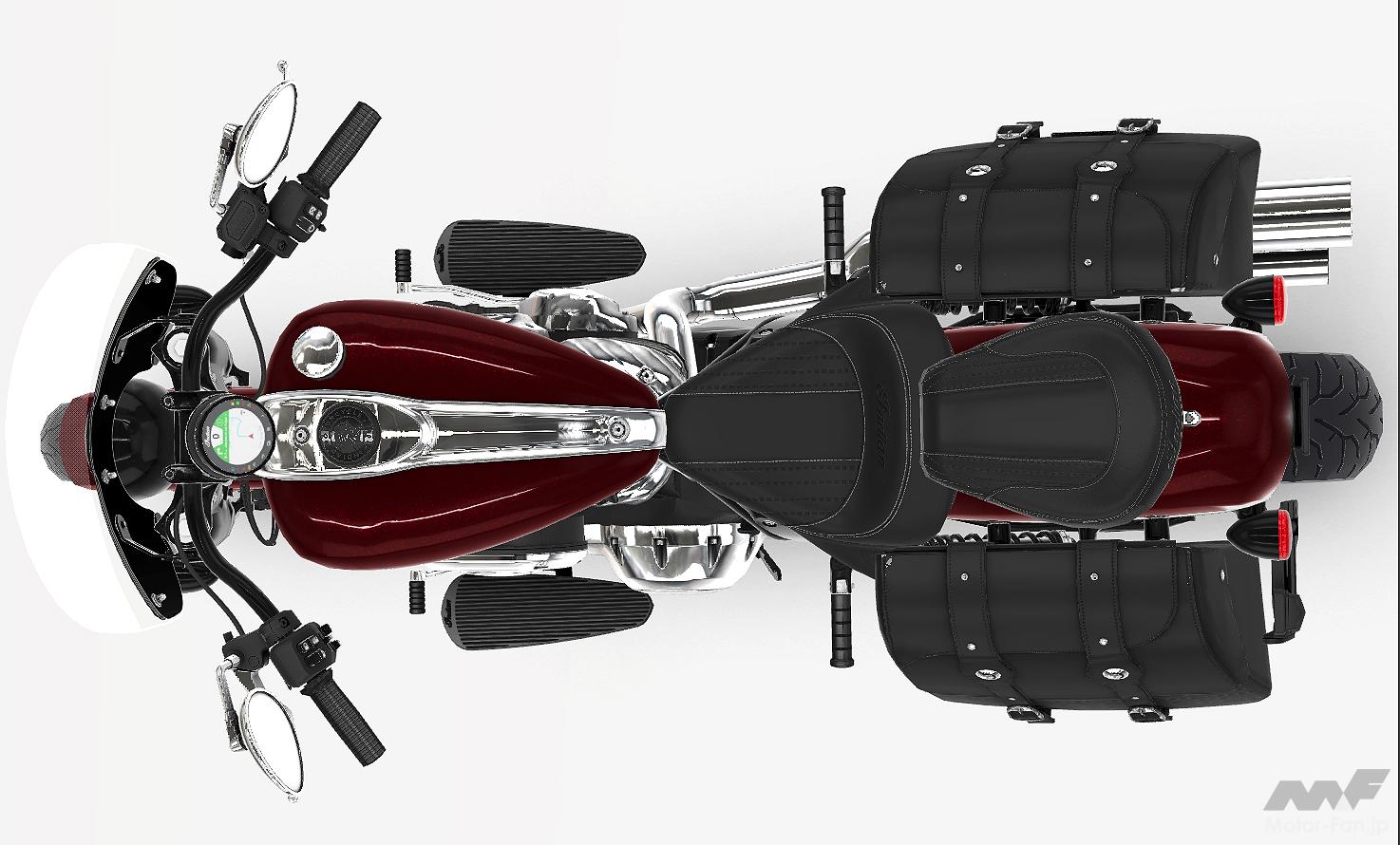

サドルバックが標準装備されているため、写真では見えないが、ステアリングヘッドのトップエンドから、リヤアクスル(後輪車軸)までほぼ真っ直ぐに下ろされていくフレーム・メインパイプの傾斜は、リジッドアクスルだった往年のパイプワークをイメージさせる。

もちろん実際にはシート直下付近からダブルショックでスイングアームが懸架されているが、黒いコイルスプリングのユニットが、ごく自然とフレームラインからそのまま繋げられている。

ちなみにクルーザーカテゴリーのバリエーションはフレームやエンジン等をブラックアウトしたチーフダークホース、同じくボバースタイルのチーフボバーダークホース。そして今回の試乗車が、タンデム及びツーリング性能を高めたスーパーチーフリミテッド、以上の3機種。カラーリングもそれぞれ3タイプ、全9タイプが揃えられている。

重量級ならではの風格と大人の乗り味が楽〜に楽しめる。

試乗車のスマートキーを受け取り比較的交通量の少ない横浜市郊外へとプチ試乗をスタートさせた。

流石にその堂々たる佇まいは大きく立派。風防と呼ぶ方が相応しい大型のクリアスクリーン(ウインドシールド)とリヤに標準装備されたサドルバックから醸しだされる雰囲気は、ツアラーとしての快適機能がプラスされた、如何にも伝統的なアメリカン・クルーザーのベーシックスタイルを思わせる。

また冷却フィンが綺麗に重ねられたVツインのシリンダー及びシリンダーヘッドは、巨大なボリュームを主張し、これまたとても立派で誇らしげである。

威風堂々のフォルムと、前後にマッチされたショートフェンダー。前後とも16インチのスポークホイールには、フロントが90/リヤ65偏平チューブレスタイヤを履く。またタッチスクリーンを持ち、スマホとの連携もできる斬新な丸形シングルメーターの装備等、新旧のセンスが巧みに融合されている。

大きな鞍型シートに、後席は別体式クッションがフェンダー上にボルトオン。一般的なテールランプは存在せず、フェンダーエンドの両脇にセットされた丸形のLEDライトが、テール及びストップランプとウインカー機能を併せ持つ。

ナンバープレートは左側にオフセットされツインマフラーは右出し式。ショートフェンダーの採用で、ピレリ製ナイトドラゴンのトレッド面が大きく顔を出すリヤビューも印象的である。

巨大さを主張するエンジン部分の左サイドは49度Vバンクの間に大きなエアクリーナーボックスのクロームメッキカバーが有り、エンジン排気量をキュービックインチで示す116の文字が掲げられている。

一方の右サイドはシリンダー部分と同ヘッド部分とが明確に区別されたメリハリのあるデザインで、シリンダー脇には合計4本のプッシュロッドが通るトンネルパイプが見える。

シリンダーヘッドカバー部や、冷却フィンサイド、そしてクランクケースカバーやエキゾーストパイプから、右後方へストレートに伸ばされたツインマフラーは丁寧にクロームメッキ処理等が施され、全ての輝きが上質な仕上がりを魅せている。

どっしりと落ち着きのある佇まいと、細部から醸しだされるトータルの雰囲気は、単に重量級のビッグバイクというだけでなく、別格の存在感が感じられるのである。

燃料を満タンにすると車重は何と335kg。体力的に乏しい筆者にとって、それは大き過ぎるボリュームと思える。しかし実際に跨がってみると、意外な程フレンドリーだった。

鞍型のシートには腰を落とす感覚で座れる。シート高は665mmと低く、両足はベッタリと地面を捉えることができる。1mを超えるワイドなハンドルを握り、フートボードに足を乗せると、全体的なサイズ感は決して大き過ぎないのである。

これなら、近所のコンビニまで足代わりに利用するのも楽ちん。否、むしろチョイ乗りのつもりが、ついつい予定外の遠乗りになってしまいそうな、何とも優雅な心地よさに包まれてしまった。

優雅さの主因は何と言ってもトルクフルなツインエンジンである。162Nmの最大トルクは僅か3,250rpmで発揮してしまう。タコメーターのスケールは6,000rpmに過ぎず、5,000rpmからレッドゾーンになっている。

およそバイクのイメージとはかけ離れた図太くも実におおらかな出力特性がそこにあるわけだ。「気は優しくて力持ち」の典型と言える優しく穏やかな乗り味なのである。

この優雅さに徹する走り方なら、3速ミッションでも十分に適応してしまうであろう、柔軟な出力特性もまた魅力的。

ミッションは6速リターン式。エンジン回転の上昇下降がゆったりと落ち着きがあるので、シフトワークは特に準備する事なく、ステップボードに一旦休めた足を前方に出して悠長にアップダウン操作をすればそれで良い。1速飛ばしでルーズに操作しても難なく応えてくれる逞しいトルクは感激物である。

信号停止時は自動的に気筒休止が働き、前バンクの単気筒のみでアイドリングする。メーターのインジケーターにその表示が点灯するが、感覚的にもそれは直ぐにわかる。

これは後ろシリンダーの発熱をセーブする仕組み。走行風が得られない様な時、つまり冷却が追いつかない様な場面で気筒休止させてそれをカバーする考えのようだ。もちろん再発進時は自動的に2気筒に復帰するから操作上は何も不都合は感じられなかった。

唯一気になったのは、停車時にふくらはぎ周辺をエンジンの熱気が襲う。夏場の走行でもレザーパンツ着用がお薦めだと思えた。

ハンドリングも直ぐに慣れてしまえる素直さがある。ワイドなハンドルバー故、操舵フィーリングも想像以上に軽い。全体にゆったりとした挙動に終始するが、思いのままに扱え、小回りUターンから峠道の切り返しもスムーズに決められる。

バンク角も31度有り、このタイプのバイクとしては、実用上まるで不足のない旋回性が発揮できたのも好印象。

余談ながら、撮影も含めて数時間の試乗に過ぎなかったが、信号停止すると何度か別のライダーや歩行者から熱い視線を集める。交差点の先頭で信号待ちしていると、試乗車に興味を示した歩行者に声を掛けられたほど、インディアンというブランドとこのバイクから放たれる存在感、そしてそのオーラには別格の力が備わっているように思えた。

ローギヤでエンジンを2,500rpm回した時の速度は32km/h。いつものパターンに換算すると5,000rpmで62km/hに相当する。また6速トップギヤで50km/hクルージング時のエンジン回転数はアイドリング程度の1,200rpm。100km/h換算で僅か2,400rpmという低さだった。 クルーズコントロールを活用してゆったりと当ても無く長距離を流す。その様なツーリングを試してみたい。

そんなシーンを頭に描きながら、さぞかし快適だろうな〜と思えたのが正直な感想である。

足つき性チェック(ライダー身長168cm / 体重52kg)

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)