目次

内燃機関の発明が今日の自動車を生んだ

内燃機関自動車の発明は1886年とされている。ドイツのカール・ベンツとゴットリープ・ダイムラーがそれぞれ独立に発明した。

正確に言うと、ベンツはこの年に内燃機関自動車の特許を取得し、かつ3輪の自動車を完成させた。ダイムラーは馬車に内燃機関を取り付けた車体の開発に成功した。

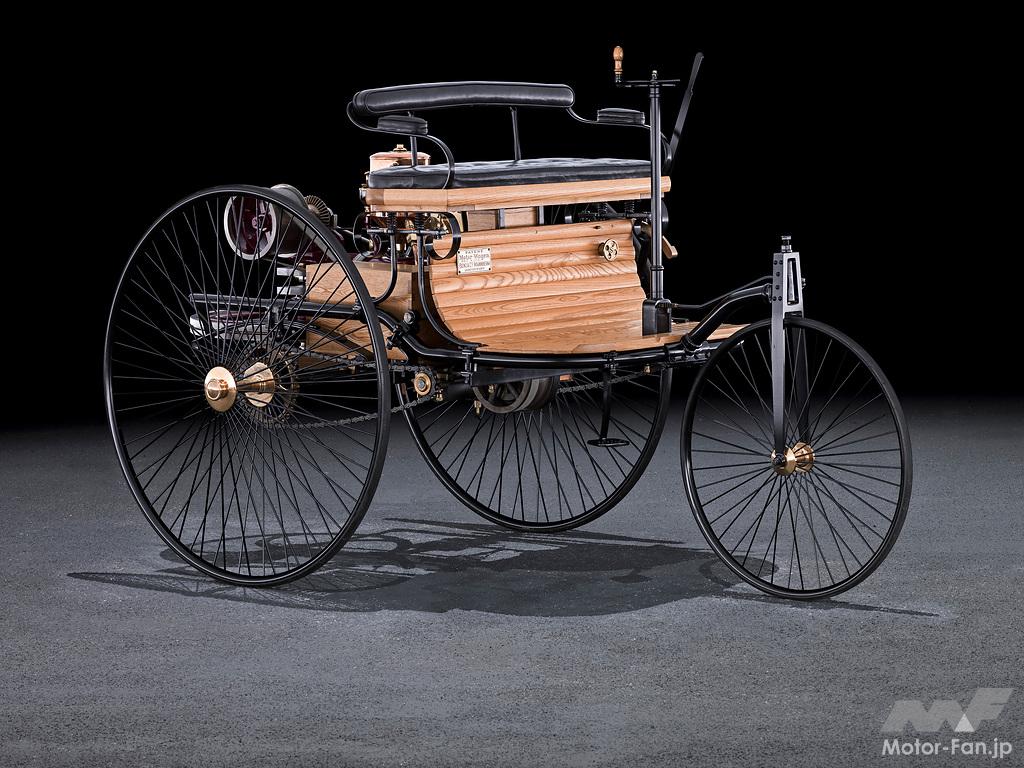

モトーレ・バーゲン(Patent Motor Car)。

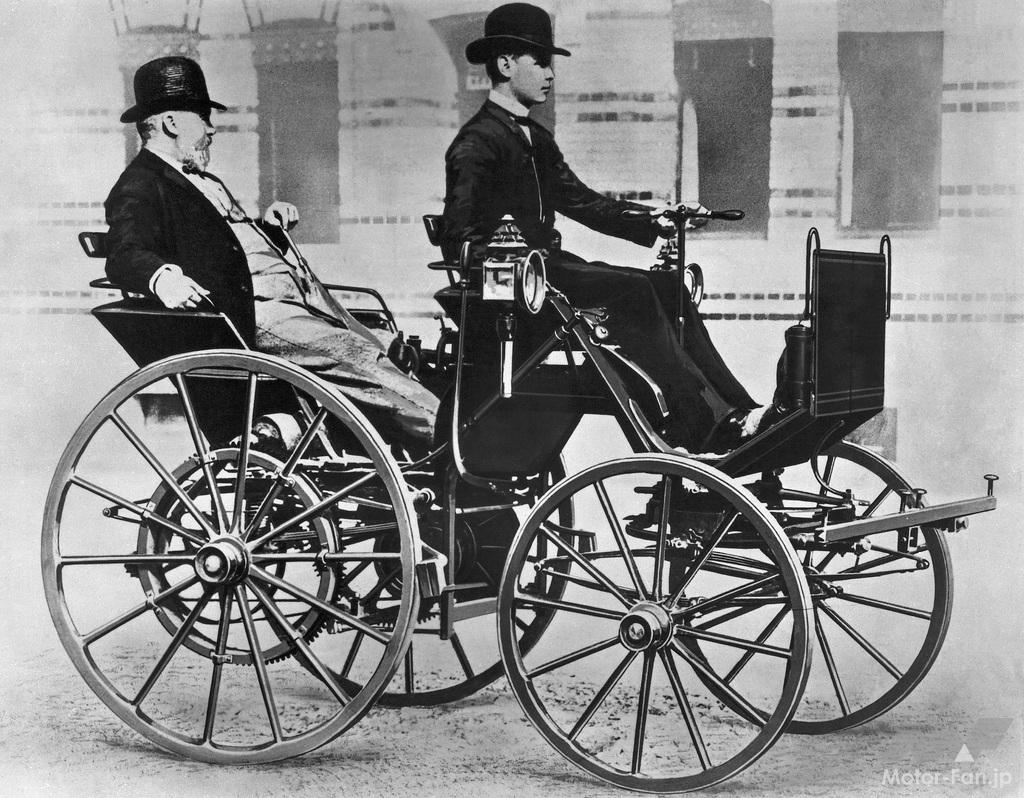

Motorkustche (Motor Carriage)、運転するのは彼の息子のアドル

フ。ベンツ氏とダイムラー氏は全く別の会社としてクルマを開発した

ので、当時はよきライバルだ。

現在の主流の4サイクルの内燃機関の発明は、同じくドイツのニコラウス・オットーによるもので、1877年に特許化された。

それまで使われてきた発動機は蒸気機関で、これは石炭を燃やして蒸気を作り、その圧力でピストンを動かすという原理である。石炭を燃やすのはシリンダーの外であるので、外燃機関である。内燃機関はシリンダーの中に気化した燃料を供給し、これをピストンで圧縮したところで点火しその時の爆発力でピストンを動かす。このため、内燃機関ということになる。

内燃機関は小さなシリンダーとこれに付随するピストンで成立するために、蒸気機関に比べてはるかに小さく、パワーが出せる。かつ燃料の爆発力で直接ピストンを動かすために効率が良い。このために自動車用のエンジンとしては優れていた。

また、燃料は当時石炭を蒸し焼きにした時に発生する石炭ガスから始まり、衣服のシミ抜きなどに使われる揮発性の高いベンジンに替わった。次いでアメリカで発見された大量の石油から精製されたガソリンを使うようになり、より使い易く、燃料供給の心配のない製品として20世紀になって大いに普及した。

内燃機関の不備を技術で補い製品化

内燃機関の始動は外から力を加えることで行うもので、アイドリングという最低回転があるようにそれ以下の低速で回転させることができない。また、ピストンを動かして動力をえるために、超高速で回すこともできない。

現在でもクルマ用に使われる内燃機関は、一般的には毎分800回転から5000回転程度での回転となる。このために速度ゼロからスタートするためにはクラッチが必要で、低速から高速までの速度で走るためにトランスミッションも用いる必要がある。さらにエンジンからの力を、左右の駆動輪に伝えるためにデファレンシャルギヤを使う。

内燃機関とこれらの部品を組み合わせて自動車に作り上げたのはベンツによるもので、この様な仕組みで走る車が作られたのは、1888年に妻から坂を上るためにトランスミッションが必要と言われて改良したことによる。

従って現代に続く内燃機関自動車の基本構成は、この時代(やはり19世紀)に既に発明されて製品化がなされ、現在までその原理は変わることなく続いていることになる。

リヤタイヤにインホイールモーターを採用。サスペンシ

ョン・ジオメトリーを全く変えないようにしたために、

トレッドが幅広に。そのためオーバーフェンダーを装備。