プロローグ

「若者がクルマに興味を示さない」といわれるようになって久しい。

そのような声が聞かれるようになったのは、90年代の終わりから2000年代初頭にかけてあたりだったと記憶する。

それがなぜなのかという勝手な見解は、忘れていなかったら「MFクルマなんでもラウンジ」で述べ立てることにして、クルマといえばセダンを指し、2ドアスペシャルティクーペの初もの・初代セリカが1970(昭和45)年に初代セリカが世に送り出されて以降、若者が選ぶクルマといえば2ドアクーペという時代が長く続いた。

異変が起きたのは1990年に入ってから。

1989年に初代レガシィツーリングワゴンが発売されてワゴンブームが沸き、1990年に初代エスティマ、1994年に初代オデッセイといった、商用車派生ではない純乗用3列シート車が増えると、セダンユーザーの多くを占めるファミリー層ばかりか、若者までもがスペーシーなクルマに傾くようになり、セダンやクーペはワゴンやミニバンに席を譲るように姿を消し始めた。

80年代終盤から90年代前半は、初代シーマやR32スカイラインGT-R、初代セルシオにNSXといった高級セダン&スポーツカーが売れたバブル景気の好況がガラガラ音を立てて崩れた頃で、高級セダンはバブルの余波でまだ売れたものの、150万~200万円級のセダンやクーペには陰りが見え始めた・・・思えば2ドアクーペ市場活況のピークはこの頃だった。

スポーツ本格派ではない、若者にも手を伸ばせる価格で買える2ドアクーペ市場は、1970年に初代セリカが開拓した。

そのセリカがモデル後半に突入した頃、うちも負けじとそのコンペティター役を、日産はサニーベースの新生シルビアに託し、ホンダは初代プレリュードを当てがった。

この前後に、三菱にはギャランGTO、マツダにはサバンナRX-7あったが、三菱の場合は、後継のギャランΛをはさみ、コルディアやスタリオンを投入したたものの存在感が希薄で、市場になかなか定着できなかった感がある。

その間(かん)、しだいにセリカ、シルビア、プレリュードに人気が集中、市場の3本柱になっていった。

いうなればこの3台、橋幸夫・舟木一夫・西郷輝彦の昭和歌謡御三家、西城秀樹・郷ひろみ・野口五郎の新御三家に続く、2ドアクーペ御三家だ。

この3台それぞれの車両キャラクターが明確になり、かつ、お互いがお互いを意識し始めたのは、セリカが4代目、シルビアがS12、プレリュードが2代目の頃ではないだろうか。

そしてこの3車がその次の世代にシフトしたとき、市場で最後に人気を獲得したのがS13シルビアだったことに異論はないだろう。

「時代の名車探訪」の第3回目は、このS13シルビアを採り上げる。

往年日産の大ヒット作! ART FORCE SILVIA

1988年5月17日、S13シルビア登場。

筆者はこのクルマを「5代めシルビア」と呼ぶのは抵抗があるので、以降、「S13」「S13シルビア」と書くことにする。

というのも、1965年から1970年まで生産された、一般に「初代」とされているシルビア(CSP311)から、1977年のシルビア(S10)までいったん途絶えているのと、そもそもこの2台の間にはクルマとしていっさいのつながりはないからだ。

1965年のシルビアはむしろ当時のダットサンフェアレディの血筋にあり、それはシルビアのCSP311に対するフェアレディのSP310の型式が示している。

このときのシルビアはオープン型フェアレディをベースにした2ドアクーペで、初めから量産するつもりのない手造りのクルマ・・・実際、555台生産されただけで終わっている。

3代目のサニーB210をベースにした1975年のシルビアは、名跡を与えられて結果的に「2代目シルビア」になっただけの、いわば新生シルビアで、だからこそカタログ、広告ばかりか実車のエンブレムにまで、ライフ期間中「NEW SILVIA」を強調していたのだろう。型式はS10を名乗る。

みんなが認識する歴代シルビアの型式が「S●●」で示されることを思えば、このS10こそが「初代」で、今回採りあげるS13を「4代目」といいたいところなのだが、そんなこと勝手に決めようものなら日産自動車から「ちょっとこっちいらっしゃい」と呼び出しを食らい、お盆明けに横浜のグローバル本社まで出向かなきゃならなくなるような気がする。

ならば端的に「S13シルビア」と呼ぶ方がすっきりするし、何といっても、日産史上ばかりか、日本の自動車史に残る人気を博したクルマのこと、「S13」と聞いただけで誰にでもピンとくるだろう。

お話戻してS13である。

先代S12から4年9か月でフルチェンジ。

S110時代に加わった、西部警察署捜査課の木暮課長が愛用した兄弟分のガゼール(特注のオープンだが)はS12でおしまい。

S110、S12にあったハッチバックボディはいったん消え、翌1989年に「180SX」としてやってくる。

シルビアがセリカ、プレリュードと異にするのはFRであることだ。

過去のホンダS以来FRから遠ざかっている(あちらはチェーン駆動だが)ホンダなら、プレリュードがFF一択なのは当然。

他社がはずみをつけ始めたFF化に対して懐疑的だったトヨタは、遅ればせでセリカをようやく4代目でFF化・・・セダンばかりか、スポーツモデルまでもがFFとなり、気づけばこのクラスはシルビアだけがFRになっていた。

80年代初頭に始まった、このサイズの急速なFF化の波に飲まれることなくFRであり続けたことで逆に希少性を帯びることになり、他の2車に対し、走りのシルビアを強調する優位性にもつながったのである。

旧S12(の初期)は、機種バリエーションがクーペだけで8種を数えていたが、S13では一挙シンプルになった。

すなわち機種は安いほうから「J’s」「Q’s」「K’s」の3つ。

他にオーテック扱いの「シルビア・コンバーチブル」がある。

J’s、Q’s、K’sは、トランプの「J(ジャック)」「Q(クイーン)」「K(キング)」にあやかったところが洒落た遊び心。

Q’sとK’sとで装備差はほとんどなく、タイヤサイズとリヤビスカスLSDの有無があるくらいだが、最廉価版のJ’sとて、ぱっと見でQ’sに劣る点はない。

ただしそれなりに装備差があり、上位2種にあるブロンズガラス、パワーウインドウ&パワーロック、スポットランプ&足元照明、ドアトリムの布張りなどが省かれる。

ドアミラーも手動調整だ。

エンジンもS12時代はCA18S、CA18E、CA18ETのほか、別系統のDOHC16バルブFJ20を持ち、こちらはこちらでNAあり、ターボありと、CA、FJでトータル5種を揃えていたが、S13では、前年1987年のU12ブルーバード時点でDOHC化を済ませていたCA18に1本化。

自然吸気CA18DEがJ’sとQ’sに、同じくターボ付きCA18DETがK’sが与えられた。

ただしあちらブルは横置き、こちらS13は縦置きといった違いがある。

意欲的な新技術投入

「おおっ!」とか「すげえ!」といわしめるデザイン魅力と先進技術がそのまま商品魅力=購買意欲に直結した時代のクルマだけに、セリカ、シルビア、プレリュード・・・3車3様の新技術がつまっていた。

好景気時代ゆえに、開発費を存分に投入できたことが大きい。

S13の前年1987年に出た3代目プレリュードは、スタイリングこそヒットした2代目のキープコンセプトだが、機械式4WSを実用化した。

S13登場時点で4代目だった「流面形」セリカは、GT-FOURに代表される4WD技術、次の5代めは続投GT-FOURに加えてこちらも4WSを売りにした(デュアルモード4WS)。

この2台を差し置いて大ヒットしたS13は、次の3つで若者の心を鷲掴みにした。

1.スタイリング

2.マルチリンク式リヤサスペンション

3.HICAS-II

スタイリングはS12からまったく別ものに生まれ変わった。

宣伝フレーズは「ART FORCE SILVIA」。

日産の「何よりも美しさを強調したい」というアピールと受け取ればいいか。

ボディサイズは全長×全幅×全高=4470×1690×1290mmのホイールベース2475mm。

旧S12から40mm長くなり、30mm拡がり、高さに至っては40mm低くなった・・・典型的なワイド&ローが推し進められた格好だ。

S12はライトがまばたきするリトラクタブル式だった。

S13ではフォグランプ内蔵の4灯固定式に変わった。

先々代S110に回帰といえなくないが、S110の規格角型4灯に対し、S13は異型タイプ。

それもかなりの薄型で、低いフードとの合わせ技ゆえのデザインだ。

左右間を「SILVIA」入りアクリルで結んでいる。

ランプデザインと駆動方式は無関係だが、さきのFFに対するFRと同様、セリカ、プレリュードがリトラクタブル式にしたのと対照的だ。

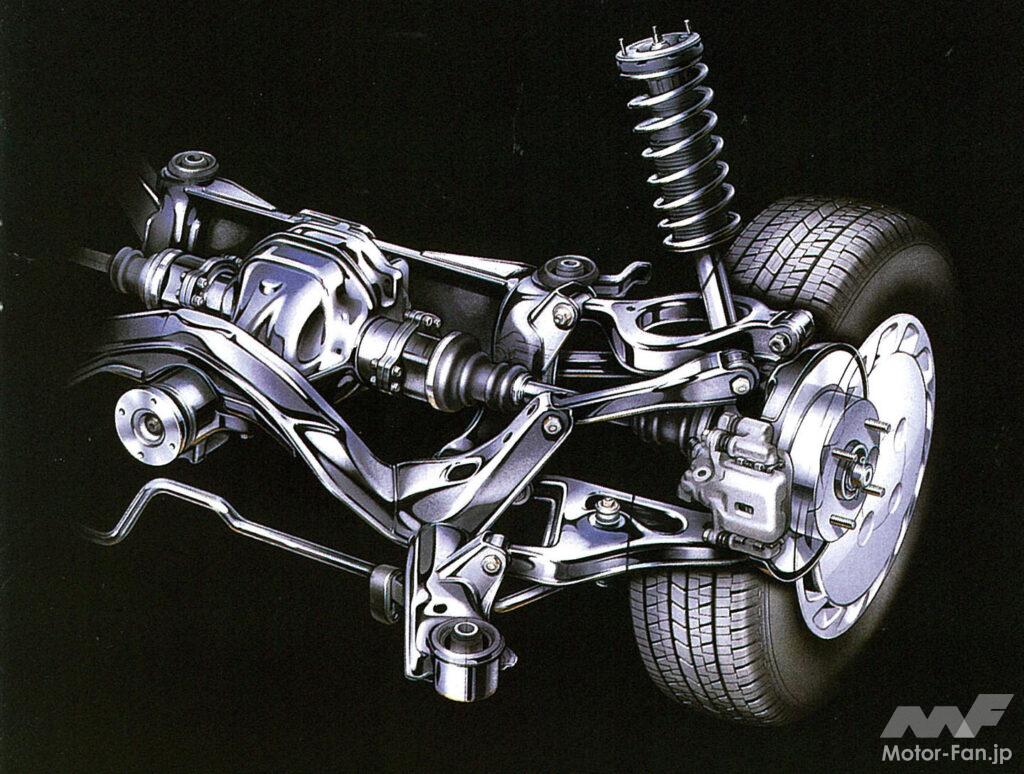

話題はマルチリンク式リヤサスペンションで、日産ファンにはおなじみ901活動の一環だ。

いわばダブルウィッシュボーンの変種型で、日産は第27回東京モーターショー1987に参考展示した後、S13で実用化。

簡単にいうと、ダブルウィッシュボーンでいうアッパー、ロワの上下1対で構成されるAアームのアッパー側を、マルチリンクはフロントアッパーリンクとリヤアッパーリンクに分断し、ロワ側Aアームのスラント配置との効果で後輪の対地キャンバー変化の抑制を徹底するという考え方だ。

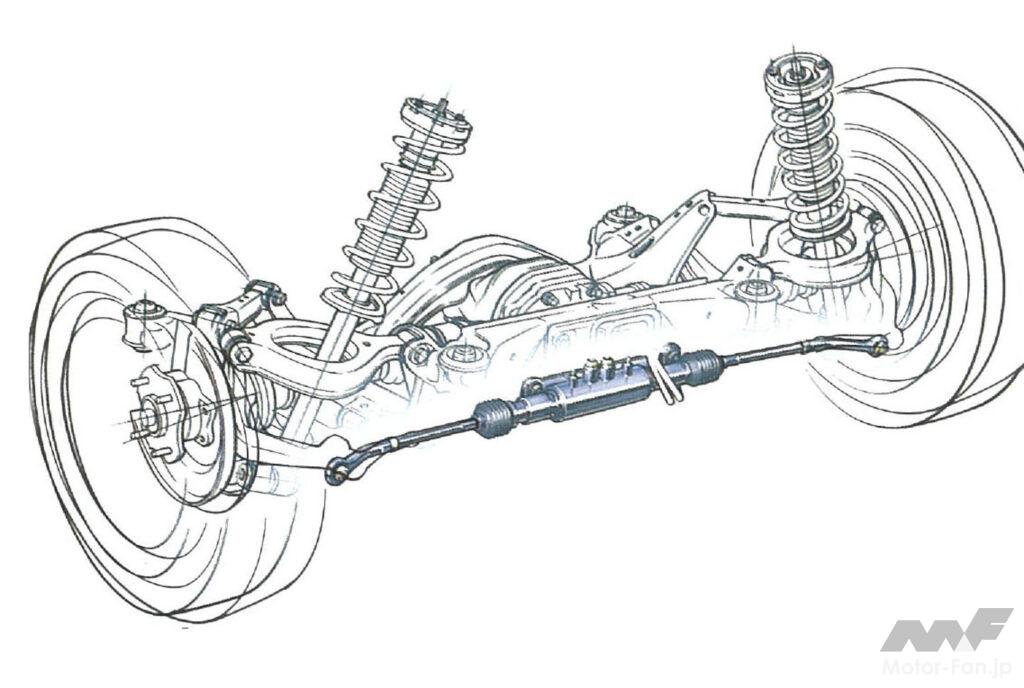

工場オプションのHICAS-IIは、これも簡単に述べると日産版4WSで、カタログをよく見たら「HICAS-II(日産4WS)」と書いてあった。

ホンダ4WSが機械式ならこちらは電子制御式。

後輪は前輪舵角と車速にもとづき、ディファレンシャルギヤケース後ろにある油圧パワーシリンダーから生えたタイロッドで後輪を最大1°、同位相側に操舵する。

中低速でのキビキビ感、高速走行時に於ける収束性のよい安定性向上が主目的なので、極低速での小回り性を向上させる逆位相はない。

この手の新技術、たいていは最廉価機種に対して冷遇するものだが、当時の日産がえらかったのは、このHICAS-IIのオプション対象に、いちばん安いJ’sも含めたことだ。

つまりHICAS-IIは全機種オプション。

予算の都合上、パワーウインドウもないクルマしか買えないけどせめてHICAS-IIはほしいというひとにも配慮したのはいい。

といっても、発売から最初の半年だけでいうと、J’sの販売比率は全体の1%のようだが。

S13に投入された新しい技術は他にもあるが、それは追々触れていくことにする。

造形力に品質感、その仕上がりは1級品!

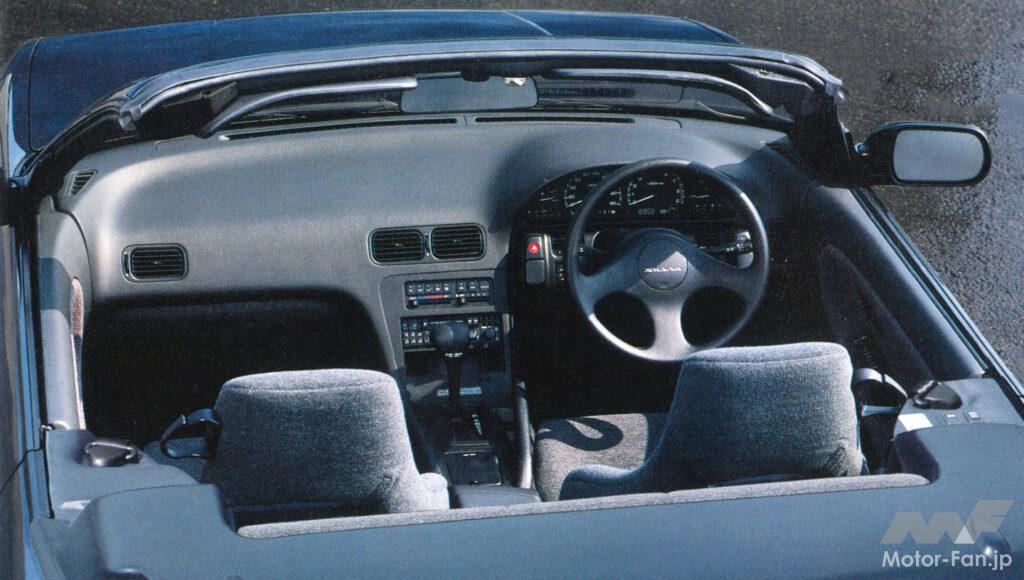

シルビアの購入動機はいろいろあろうが、インテリアデザインが気に入って購入を決めたというひとも多かったのではないだろうか。

当時私が目を奪われたのは、インストルメント全体の造形と、その両端からのドアトリムへの連続性だ。

インパネもパーツ合わせの分割線やつなぎ目は最小限、造形のために造形したがごときトリッキーな点など一切ないのに、決して見てつまらないものになっていない。

その仕上がりはセリカともプレリュードとも違うばかりか、どの時代のどの国産車とも一線を画している。

シンプルに徹し、包まれ感を大事にしたインパネをめざしたら、誰がどうしたってこのシルビアになってしまうだろう。

S13の内装を見た後では、ライバルのセリカやプレリュードのインテリアがごく普通のクルマに見えてくる。

× × × × × × × × ×

「時代の名車探訪」の第3回目「S13シルビア」、第1章からこれ以上書くと先々書くことがなくなってしまうので今回はここまで。

内外詳細は第2章以降で解説していく。

また次回。