小型軽量化を目指した稀有な軍用車両「M422マイティ・マイト」

多くの場合、兵器の進化は大型化する傾向にある。それというのも現場の将兵の意見を取り入れて開発を進めていくと、必然的に防御力と攻撃力の向上が求められるからなのだろう。これらは最前線で戦う兵士たちにとって自身の生存に直結する問題だからだ。

しかも、近年ではひとつの装備でさまざまな任務に対応可能なマルチロール性が重視される。その結果、米軍の汎用四輪駆動車を見れば分かる通り、第二次世界大戦集結から40年後の1985年に登場したHMMWV(ハンヴィー)は、大戦時に同様の任務に就いていたウィリスMB/フォードGPW(いわゆる軍用ジープ)に比べると全長・全幅で約1.4倍、重量は2倍以上に大型化している。

このようにソフトスキン(非装甲車両)を含む軍用装備は、攻撃力や防御力、多様性を盛り込んでいくことで、必然的に年月を重ねるごとに重厚長大なものとなっていくようだ。

しかしながら、ときには前線の要請から機能を絞り、小型化に向かう装備もある。その代表例となるのが、1959年に米海兵隊によって制式化された超小型の四輪駆動車であるM422マイティ・マイトだ。

そのサイズは全長2720mm✕全幅1550mm✕全高1520mm、ホイールベース1651mmと、全幅を除けば軽自動車(例:ジムニー 全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mm、ホイールベース2250mmm)よりもひと回り以上小さくなる。空虚車両重量は771㎏でウィリスMB/フォードGPWの7割程度の重さしかない。

異色の発明家ベン・F・グレゴリーによって軍用ジープの小型軽量化に成功

じつは軍用ジープの軽量化計画は大戦中から存在していた。これはグライダーや小型輸送機を用いた空輸を前提にして計画されたものだったが、当時の自動車技術では充分な性能の車両を作ることができず、戦時中に実用化することはできなかったのだ。

第二次世界大戦の終結後、全米の自動車メーカーが失敗に終わったこの難題に挑んだのが、元パイロットにしてモータースポーツの経験者という一風変わった経歴を持つ発明家のベン・F・グレゴリーだった。

進取の気性に富んでいた彼は、前例のないRF(リヤエンジン・フロントドライブ)レイアウトの乗用車グレゴリー・セダンを試作するが、技術的な妥当性がないことからほとんど注目されず、その後はFF(フロントエンジン・フロントドライブ)レイアウトの小型車やスポーツカーを数台開発するものの、どのクルマも世間の脚光を浴びることはなかった。

そんな彼が起死回生を狙って開発に着手したのが、軍用の超小型汎用四輪駆動車だった。この試作車は車両重量が680kgに過ぎず、乗員2名と220kgの荷物を載せることができた。

グレゴリーにとって幸いだったのは、車両の開発に当たっては投資家が付き、さらに彼の口利きで1951年に海兵隊に試作車のデモンストレーションをする機会が与えられたことだった。

そして、デモンストレーションは成功裏に終わり、試作車は軍から好評を持って迎えられたことで、グレゴリーは自身が設計したこの試作車にMM-100との名を与え、さらにプロジェクトに出資してくれる投資家を集めて、このクルマを開発・生産する目的でミッドアメリカ・リサーチ・コーポレーション(MARCO)社を設立する。

同社は1951年8月に米海兵隊へ量産プロトタイプ10台の納入契約を結ぶと、開発作業を加速させるため、バンタムBRC(ウィリスMBの原型車)の開発の中心人物だったハロルド・クリストを主任技師として雇い入れ、さらにクリストの部下だったチェット・ヘンプフリング、ラルフ・ターナー、フランク・マクミランを技術陣に迎え入れたのだった。

AMC社が開発を進めていた空冷V4エンジンの供給を合意するが……

MM-100が制式採用を勝ち取るために、ハロルドは車体を徹底的に小型・軽量化するため、アメリカの軍用車両としては初の試みとなるアルミ製ボディを採用。サスペンションは前:リーディングアーム、後:トレーリングアームの半楕円リーフスプリングを使用したカンチレバー式の全輪独立懸架を採用。極端に短いホイールベースと相まって優れた悪路走破性を発揮した(ただし、乗り心地はお世辞にも良いとは言えなかったが……)。

また、MM-100には車両中央に配置されたセンターポイント式のステアリング、鋼管フレーム、前後LSD、デフ・ケースに取り付けられたインボード式ブレーキなどの既存の軍用車両には見られない技術的な特徴があった。

だが、MM-100の開発を進めていく上で最大の問題となったのはエンジンだった。試作車はポルシェ356用の1.3L水平対向4気筒エンジンを搭載していたが、当時の米国防総省の規定で、外国製のエンジンは量産車には使用が許されていなかったのだ。

しかも、ボディの大型化に伴い大排気量エンジンが主流となっていた当時のアメリカ車には、このクルマに搭載可能な適当なパワーユニットが存在しなかったのである。クリストらは一時期、小型機用のライカミングO-145エンジンの搭載を検討したが、コスト面がどうしても合わずに断念する。

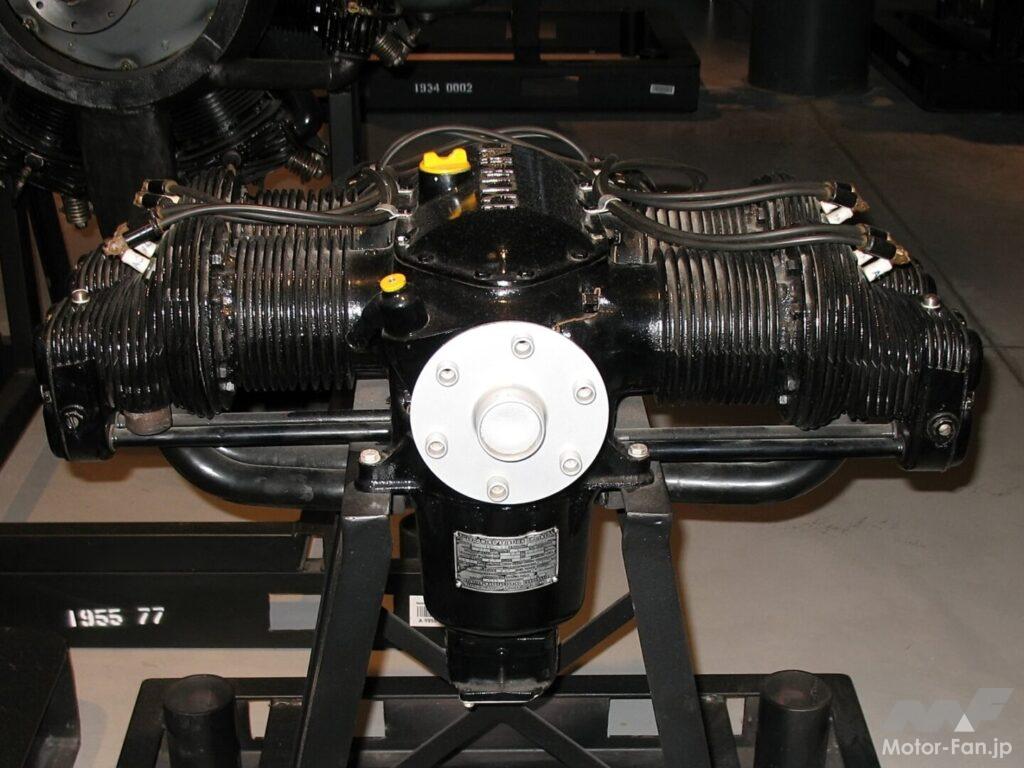

しかし、ここでクリストら開発陣に吉報がもたらされた。1954年5月にナッシュ=ケルビネーター社とハドソン・モーター・カー・カンパニー社が合併して誕生したアメリカン・モーターズ(AMC)社が、将来のエコノミーカー用に最高出力50hpを発揮する1.5L空冷V型4気筒エンジンの開発を進めているという情報だった。

MARCO社はさっそくAMC社に連絡を取ると、エンジン供給に対して色良い回答を得た。じつは発足したばかりのAMC社では、旧ハドソン商用車工場の操業を維持するために同工場で生産するための新製品を探していたのだ。そして、AMCはエンジン供給の条件としてMM-100の開発プロジェクトへの参加を求めたのである。生産手段を持っていなかったMARCO社にとってはまさに渡りに船の話であった。

両社はすぐさま合意に至ったが、この決定によりMM-100開発計画の主導権はAMC社が持つようになり、1955年までには同社がプロジェクト引き継ぐことになった。なお、これに嫌気を覚えたグレゴリーはすべての権利を手放して会社を去っている。

試作車両は海兵隊のテストをクリアして1960年から量産が始まる

こうしてMM-100の開発は、1954年12月から1957年11月にかけてAMCによって続けられることになった。開発作業はクリストらによって順調に進んだが、その過程でセンターポイント式のステアリングはアメリカ車で一般的な左ハンドルへと改められ、海兵隊の要望によりシャシーは鋼管フレームからラダーフレームに変更。エンジンの排気量は米海兵隊装備委員会の出力規定を満たすために1.7Lへと拡大された。この改良により最高出力は54hpに向上。また、既存の海兵隊車両と同じく、渡河装置が標準装備されることが決定した。

MM-100の開発中に、ライバルであるウィリス・オーバーランド社がボブキャット(愛称はエアロジープ)という競合車を開発。これはコスト削減のため、当時米軍で使用されていたM38やM38A1と部品の共通性を持たせた超コンパクトサイズの小型四輪駆動車であったが、性能面でMM-100に太刀打ちできるようなものではなく、比較的早い段階で退けられている。

1958年春、米海兵隊へ最初に納入された7台の量産プロトタイプは、海兵隊への納入後、さっそく厳しいテストが実施されたが、特に大きな問題も発見されず「M422マイティ・マイト」の名称で制式化された。量産化に向けて構造的に脆弱だったフロントスクリーンの改良や、軽量化のために装備しなかったスペアタイヤを装備可能(ただし、スペアタイヤをつけるとテールゲートは開かなくなる)にするなどの改良が必要にせまられたが、さらなるテストのため追加で50台を生産する契約にこぎつけた。

これには海兵隊向けの車両だけでなく、同車に興味を持った陸軍向けのテスト車輌も含まれている。M422はその後の追加テストでも実用上問題がないことが証明されたことで、1959年に海兵隊が採用を決定。初期ロットとして250台が追加発注された。ただし、海兵隊にはラゲッジスペースの小ささを指摘する声もあり、AMC社ではそうした声に対応するために継続的な改良に取り組むことになった。

1960年からM422マイティ・マイトの本格的な量産がスタート。これとほぼ時を同じくしてAMC社では車体を152mm延長し、ホイールベースを1803mmとしたM422E1という試験車両を10台製造している。延長されたスペースには、新たに無線機用スペースを確保している。この改良によって増加した車重はわずか36㎏に留まった。M422は1962年までにアメリカ海兵隊向けに3922台を製造されたが、ラインオフした車両のうち、1251台目からはM422E1の設計をフィードバックし、車体を延長した改良型のM422A1となる。

ヘリコプターの進化により役割を奪われるが民間で真価を発揮

M422マイティ・マイトは優れた悪路走破性と運動性を誇り、当時海兵隊で主力ヘリコプターだったシコルスキーH-19チカソーで空輸が可能という戦略機動性を有していた。しかし、M422の登場時期は航続距離・ペイロード・スピードともに在来機種を圧倒するベルUH-1イロコイなどのジェットヘリの登場と重なってしまう。

従来の軍用車両では運用が難しかった山岳地帯などで真価を発揮するM422であったが、性能面でヘリには太刀打ちできなかった。おまけにヘリ自体の性能も向上し、M38やその後継となるM151などのより大型の汎用四輪駆動車を輸送することができるようになり、わざわざ車体が小さく、用途が限定されるM422の運用を続ける必要性がなくなってしまったのだ。

そのため、M422は優れた性能を持つ軍用車両であったが、総生産台数3922台、生産期間3年足らずの短命に終わったのはそうした事情からであった。

とはいえ、部隊配備されたM422マイティ・マイトはベトナム戦争で実戦を経験している。熱帯雨林のジャングルと建物が入り組んだ都市部での戦いが中心だったこともあり、M422はそれなりに活躍したようだ。

だが、このクルマが真価を発揮したのは、軍務を終えて生き残った個体が民間に払い下げられてからのことだった。

軽く小さな車体に必要にして充分なパワー、どんな悪路でも路面を確実に捉える四輪独立懸架のサスペンション……このクルマはまさに「オフロードのスポーツカー」とでも言うべき存在であり、軍から放出されたM422を手に入れた好事家は皆歓喜したという。

生産数が少ないこともあって、日本国内ではなかなかお目にかかれないクルマであるが、マニアの手によって現在十数台ほどが大切に維持されているようである。なお、そのうちの1台をアニメーターにして、軍用車両研究家としての顔を持つ故・大塚康生氏が愛車として手にしている。晩年の大塚氏がバンタムBRCとともに手元に置き、もっとも愛したのがM422マイティ・マイトだったという事実からもも、このクルマが傑出したオフローダーであったことがわかるだろう。