2代目レガシィは、子どもの目にも「ただのファミリーカーではない」雰囲気をまとっていた。

極端に大きいわけではないのに、路上に停まっていると存在感がある。低く長いボンネット、張りのあるフェンダー、地に吸い付くようなスタンス。その姿は、同じ時代のファミリーセダンやワゴンとは明らかに違って見えた。速いかどうかは分からなくても、「速そうだ」と感じさせる説得力があった。スバルというメーカー名より先に、「レガシィ」という車名が特別な響きを持っていたのを覚えている。

厳密に言えば、レガシィは家にあったクルマではない。叔父の家にあったクルマだ。

叔父は万年筆や腕時計からオーディオやクルマまで、モノにこだわりのある人だった。よく欧米の名品や逸品の話を聞かせてくれたが、そんな話の流れで、「スバルは富士重工という会社で、そもそも中島飛行機がどうこう」という話も何度もされたのだが、結局、その当時の小学生、出来の悪い残念な甥っ子は「ふーん、すごいね」と流してしまうほか無く、量販店や100均の安物商品を愛用する大人に育ってしまった。

「おい、ドライブ行こうか」

その叔父に、2代目レガシィにはよく乗せてもらった。もちろんセダンではなくBG型ワゴンだ。グランドワゴンやランカスターではなく、普通のツーリングワゴンだったと思う。

室内は落ち着いた雰囲気で、派手さはない。だが運転席まわりには独特の緊張感があった。メーターは奥まって配置され、スイッチ類も実用本位。子ども心に、いかにも“走ること”を前提に設計されたクルマだという印象を受けた。後席や荷室の広さを確保しながらも、ドライバーの居場所がきちんと作られていた。

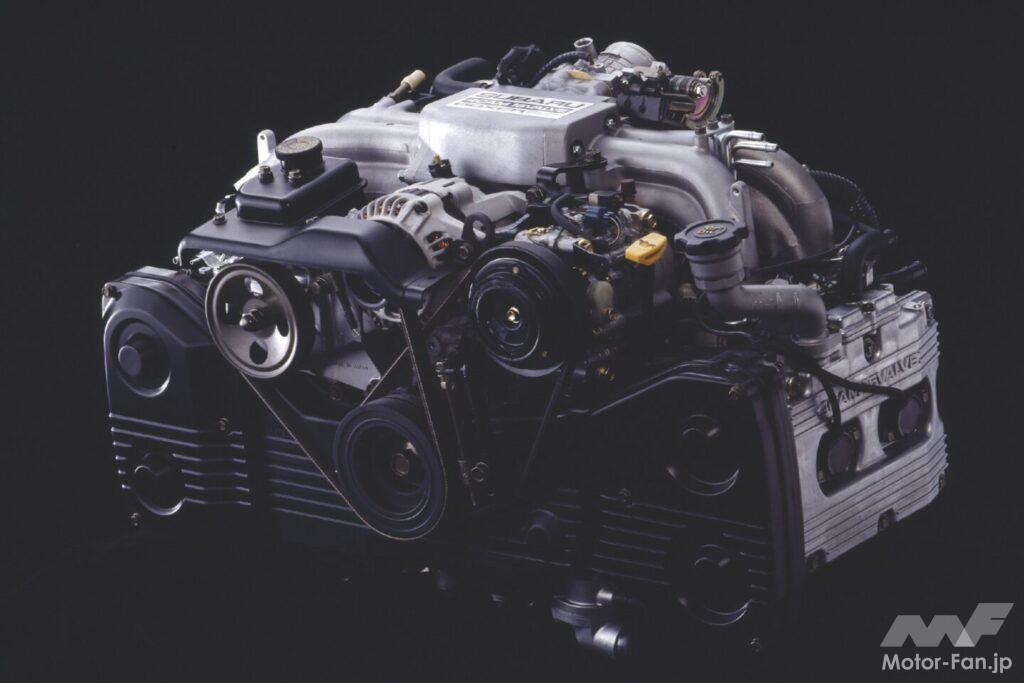

レガシィが特別視されていた理由のひとつが、スバル自慢のフルタイム4WDという存在だった。これは必ず叔父も自慢していたポイントだった。長々と話されたが、要するに雪道や雨の高速道路でも安定しているということが言いたかったようだ。実際にその性能を体感したわけではなかったが、「どんな道でも安心」という評価は、小学生の耳に繰り返し焼き付けられた。

ワゴンならではの広い荷室と低い床、そしてスポーティなシルエット。スキー板やキャンプ道具を積んで走る姿が、自然に思い浮かんだ。レジャーに使えるのに、走りも妥協しない。レガシィをファミリーカーと捉えるなら、ファミリーカーに“趣味性”を持ち込んだ存在だったと言えるかも知れない。

90年代の日本で、レガシィは誰の家にもあったクルマではなく、「少し余裕のある家庭」の象徴でもあったように思う。ただ便利なだけでなく、走行性能や安全性まで含めて選ばれるクルマ。その姿勢そのものが、このクルマの価値だったのだろう。

2代目レガシィは、日本車が「走り」と「実用性」を本気で両立させようとしていた時代の象徴だったかもしれない。家族を乗せても、運転する楽しさを諦めない。そのメッセージは子どもにも伝わってきた。速そうで、頼もしそうで、少し大人のクルマ。そんな憧れを自然に抱かせる存在だった。