一般への販売が開始された電動二輪の原付モデルであるホンダEM1e :。カーボンニュートラルへの取り組みとして日々の生活に役立つ商品である原付モデルが発売されたことは大きな前進といえるだろう。ホンダはすでにBENLY e:やGYRO e:を展開してきたが、その価格は前者が64万9000円で後者が83万6000円(いずれも税込・バッテリー込)と高価であるため、一部の法人や官庁向けだったことは否めない。そこへ30万円を切る価格で原付一種モデルを発売したことは、普及へ向けて大いに前進したといえる。電動アシスト自転車が10万円前後していることを考えると、原付モデルで30万円を切るのであれば妥当な価格設定のはずだ。

ホンダEM1e :を用いた高校生向け安全運転講習会が開催されたことは、すでに前回の記事で紹介した。埼玉県はすべての県立高校で「三ない運動」と撤廃し、バイク免許の取得と車体の所持を認めている。そのためには安全運転への取り組みが不可欠であり、県内の各所で定期的に高校生への安全運転講習会を実施している。前回の記事で紹介した県立秩父農工科学高等学校では遠隔地や公共交通機関のない地域から通学してくる生徒が多いことから、原付一種モデルに限りバイク通学を認めている。実際にバイクで通学する生徒がいることから、実車を用いた安全運転講習会は重要な意味を持ち欠かせない取り組みであるといえる。講習会で用いる車体に今回、ホンダが協力して電動二輪であるEM1e :が起用された。

安全運転講習会は実車に乗ることで安全運転を覚える取り組みだが、電動二輪という未知の乗り物であることから今回は事前に講義が実施された。講師はEM1e :の開発を指揮した後藤香織さんと車体開発を担当された内山一さん。秩父農工科学高校では電気システム科や機械システム科を先行する生徒が多く、目指すエンジニアたちから生の声を聞く機会とあり、大いに実りのある試みとなったはずだ。

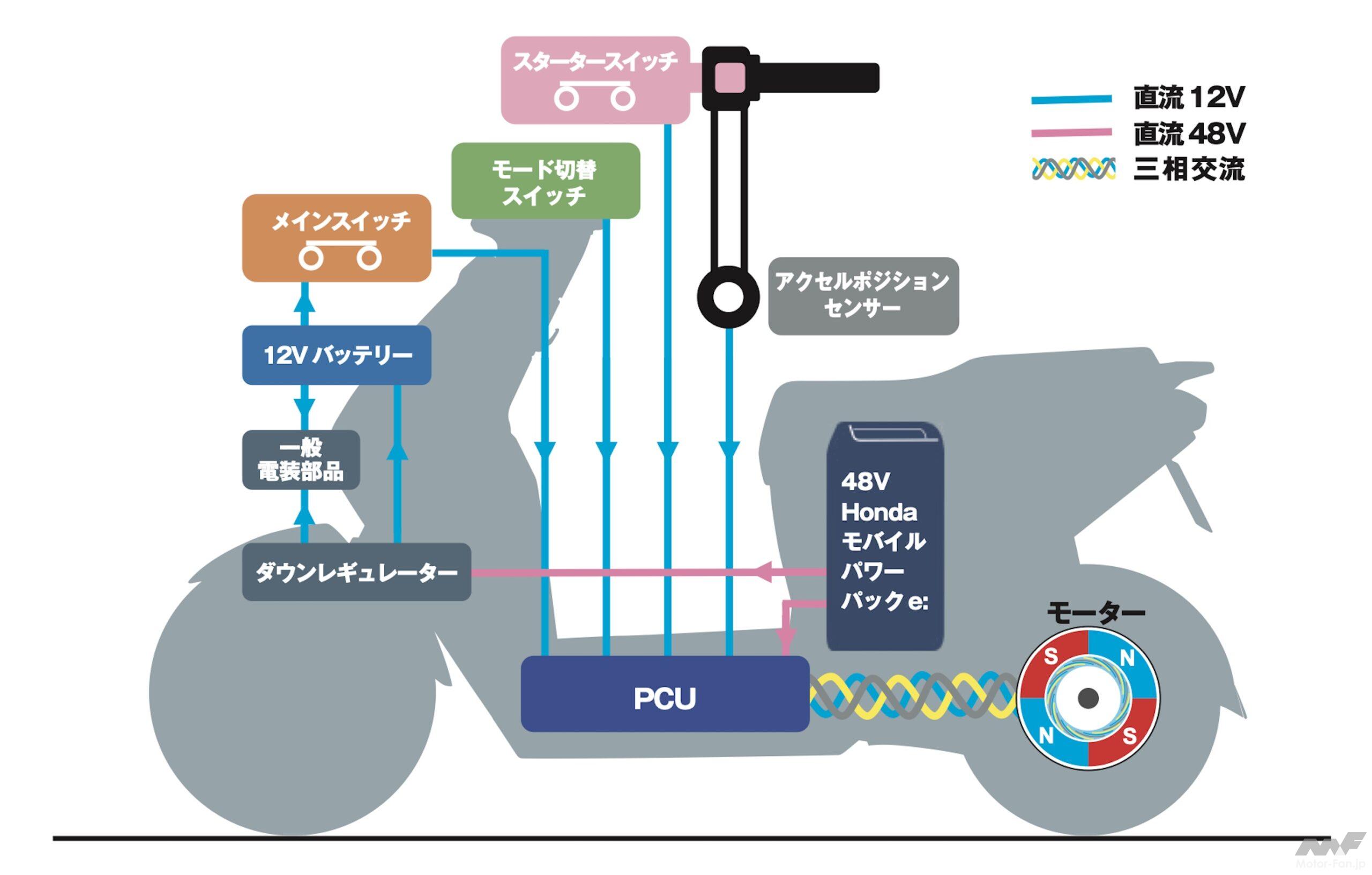

EM1e :開発の狙いはズバリ「日々の生活スタイルにマッチする ちょうどe: Scooter」。原付一種として多くの人が使えるように開発され、交換式バッテリーにより自宅で手軽に充電ができるうえ、安心感を重視した車体と扱いやすくスムーズな加速性能が盛り込まれている。電動車というとゼロから最大トルクを発生することから急加速ができるイメージを抱きやすい。それでは初めて二輪車に触れる人に対して扱いにくい特性となってしまうため、EM1e :では日常の移動手段として快適に乗れるような特性へと制御している。また交換式バッテリーは軽量でなければならないため、1回の充電での航続距離が限られる。そこでSTDモードの他にECONモードをPCU内に盛り込み、ECONモードだとマイルドな出力特性になることで航続距離をSTDモードより約15%伸ばすことが可能だ。

交換式バッテリーは2021年に国内二輪4メーカー間で規格の標準化に合意しており、いずれ発売される他メーカーの電動二輪でも使えることになる。ホンダが開発したHondaモバイルパワーパックe:は高さ298mm奥行き156.3mm幅177.3mmのサイズとされ、リチウムイオンを採用している。定格出力は50.26Vで定格容量は26.1Ah/1.3kWh、重量は10.3kgだ。このサイズでの充電時間は6時間が必要であり、日中に乗車して帰宅後に翌朝まで充電するという使い方に向いている。

実用化を果たしたEM1e :だが、実はまだ課題が残る。これは電動二輪すべてにいえることだが、バッテリーを大きくすれば出力も航続距離も伸びると考えがちだがそうともいえない。二輪という特性上「重量」は最大の敵であり軽量化にはバッテリーの小型化が必須だから。例えばEM1e :のシステムをスーパーカブと比較にすると、スーパーカブはガソリン10リットルで500kmほど走れるが、EM1e :は500km走るためにバッテリーが22個も必要になる。スーパーカブの燃料タンクは4.3リッター容量なので2回少々の給油で500km走れるが、EM1e :だと22回も充電しなければならないということになる。それほどガソリンとはエネルギー効率に優れた燃料なのだ。

ただしガソリンエンジン車は特性上、トランスミッションが必要になる。エンジンの回転数が低いと十分な駆動力が得られないためトランスミッションで補いながら、エンジン出力が高まり出力に余裕が生まれたらギアを変えて速度を確保する。これに対して電動車は低回転から高いトルクを発生させるため、トランスミッションが必要ない。ダイレクトにホイールを駆動することも可能であり、これは振動の発生源をなくせることを意味する。そのためEM1e :はエンジン車にないスムーズな走行が可能となっているのだ。

今回高校生が試乗したEM1e :は原付1種であるため使用する範囲は限定される。だが、街中で1日20〜30kmほどの用途には十分な乗り物だといえる。さらに無音であることから深夜や早朝に使うなら最適だろう。前回の記事で試乗した高校生たちは異口同音に静かさだけでなく振動の少なさに驚いていた。スムーズな走行性能は電動二輪ならではのもので、身体への負担も少ない。カーボンニュートラルへ向けた取り組みとして、原付から始める電動二輪生活は新たな社会を感じさせてくれたのだった。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)