ツーリングでも意外に「普通」に乗れるバイク

600cc・スーパースポーツといえば、エンジンを高回転までガンガン回し、キレッキレな走りをしないと楽しめないという印象も強い。だが、いきなり結論を言えば、CBR600RRは、意外にツーリングでも「普通」に乗ることのできるバイクだった。

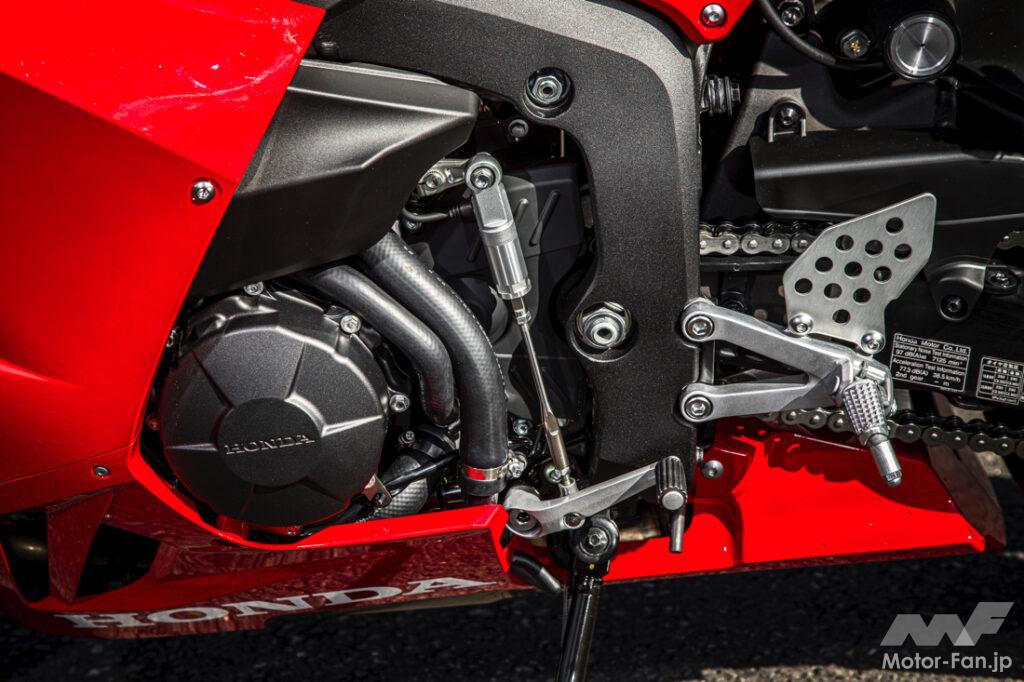

なぜなら、搭載する599cc・水冷4ストローク直列4気筒エンジンは、中速域でもかなりスムーズで、高速道路などを流して走っても楽しかったからだ。さすがに、ライディングポジションは、やや前傾姿勢が強いものの、これも思っていたほどでなく、長距離走行でもあまり疲れない。それに、新型モデルで標準装備となったクイックシフターなど、公道走行でもかなり便利に使える装備も多いことも実感できた。

もちろん、いわゆるツーリング向けモデルなどと比べると、バイク旅にはちょっと不便な面もあるが、それは慣れの問題も多い。では、一体どんな点が○で、どんな点が×だと感じたのかを紹介しよう。

まずは市街地。例えば、渋滞路などだと度々足を着くことも多いが、身長165cm、体重59kgの筆者でも、片足であればカカトが地面にピタッと着くのは有り難い。同じスーパースポーツでも、より大型の1000ccモデルと比べると足着き性は段違いにいい。

ただし、両足を出した場合はカカトが浮いてしまう。だが、つま先がツンツンとなりバランスを取りづらいほどではなく、信号待ちなどで停車した際も、立ちゴケの心配をするほどではなかった。

ちなみに、筆者は、同じホンダのフルカウルスポーツ「CBR650R(初期型)」を所有しているが、足着き性自体はさほど変わらない印象だ。両足を出したときに、CBR600RRの方がカカトの角度はやや急になるが、193kgという軽い車体もあるため、もし停車時にバランスを崩しても、車体を支えやすい。その点は、車両重量208kgとより重いCBR650Rよりも、安心感は高いといえる。

高速道路では鋭い加速感を堪能

エンジンを始動しクラッチをミートしてみると、さすがに低回転域ではややトルク不足を感じる。3000rpm以上回せば軽快に吹け上がるが、発進時に、あまりアクセルを開けず、極低回転域で不用意にクラッチレバーをラフに繋いでしまうと、エンストする場合もあるから注意が必要だ。

これは、やはり高回転型のエンジン特性が関係しているのだろう。CBR600RRは、最高出力121PSを14250rpmで発生する。ちなみに、愛車CBR650Rの場合、最高出力95PSの発生回転数は12000rpm。同じ水冷4気筒エンジンだが、排気量も648ccとより大きい。特に、低回転域のトルクはCBR600RRよりあり、よりイージーに発進することが可能だ。

一方、高速道路を走ってみると、軽い車体とハイパワーなエンジンにより、車速の伸びがすこぶるいい。法定速度までかなり短い時間で到達する。特に、回転数が6000rpmを超えると、レッドゾーンの15000rpm付近まで一気に吹け上がり、鋭い加速感を味わえるのは快感でもある。そのぶん、公道では、アクセルグリップを回す右手に自制心を求められるといえるが。

CBR600RRには、最新の電子制御システムも採用しており、走行フィーリングの選択が可能なライディングモードを搭載する。出力特性やトラクションコントロール、ウイリー制御、エンジンブレーキの効き具合を、好みの設定に変更できるシステムだ。あらかじめ設定された3モードのほか、ユーザーが任意に組み合わせを設定できるユーザーモードも2タイプを用意する。

今回は、主に、事前設定されている3つのモードで走ってみた。サーキットなどに対応するモード1では、出力特性がフルに発揮されることもあり、加速感が最もシャープになる感じ。一方、ワインディングなど公道に対応するモード2でも、加速感は多少マイルドになるものの、やはり6000rpm以上で吹け上がりの良さを味わうことができた。出力特性の出方が一番マイルドになるモード3は、フラットなパワー特性となるため、例えば雨天走行時などに最適だろう。

今回の試乗はずっと晴れていたため、濡れた路面などでは試せなかったが、天候などに応じ、ライディングモードを変えられるのはいい。サーキットだけでなく、公道のツーリングなどでも、さまざまな状況で高い安定性や扱いやすさを実現していることがうかがえた。

さらに、最新モデルで標準装備になったクイックシフターも、変速のアップとダウンの両方に対応し、とても使い勝手がよかった。例えば、高速道路などの走行中に、ギアを6速から1〜2段落とし、追越しなどで加速する際も、クラッチレバーやアクセル操作なしに素早くシフトダウンをできる。

そして、加速してエンジンの回転がある程度上がったら、シフトペダルをかき上げるだけでシフトアップも可能。やはりクラッチレバーやアクセル操作なしで、楽にシフト操作をできる。

こうした装備は、特に、サーキットでクイックにシフトチェンジをするときに注目されがちだが、実は、ロングツーリングなどでも便利。ライダーの疲労度を軽減してくれるという点で、かなり好印象だった装備のひとつだ。

フロントスクリーンはサーキット向け?

ポジションは、前述の通り、意外にも前傾がきつくないため、高速道路を長時間走行しても、疲れにくかった。もちろん、例えば、筆者の愛車CBR650Rのポジションの方が、よりストリート向けに作られているため、上体はさらにアップライトになる。長距離走行では、CBR600RRより疲れにくいといえるだろう。だが、CBR600RRは、サーキット走行に特化しているイメージもあるバイクだけに、この点は意外。公道のバイク旅にも、十分対応しているといえる。

ただし、フロントスクリーンは、ツーリングをするにはやや低く過ぎる印象もあった。当然ながら、サーキットのストレートなどで、上体をグッと前傾させカウリングのなかに潜り込ませる場合には問題ないだろう。逆に、低いフロントスクリーンにより、車体前面が受ける風の抵抗も減り、最高速度はかなり上がりそうだ。

だが、ツーリングなどで、上体を起こしたまま走る際は、体に風を受けやすく、結果的に疲れやすくなることが考えられる。今回は、170km程度のミニツーリングだったため、さほど疲労は感じなかったが、もしロングツーリングを楽しみたいユーザーであれば、高さがある程度ある社外品に交換した方がいいかもしれない。

ツーリング先の駐車時に場所を選ばないのも好感触

SAやPA、観光地など、ツーリング先の駐車場にバイクを停める際も、場所に気を遣わなかったことも好感触だった。大型自動二輪免許の必要なバイクと思えない軽さのおかげだ。大型のツアラーモデルなどには、車両重量が250kgを優に超えるモデルも多い。そうしたバイクの場合、50代後半で、体力に自信がなくなってきた筆者は、停める場所にも注意が必要だ。

例えば、下り勾配になっている駐車スペースに、車体を前から停めた時。重いバイクの場合は、出るときが大変になる。両手でハンドルを持って車体をバックさせようとすると、車体の重さで力をかなり必要とし、ヘトヘトになってしまうケースもある。

ところが、CBR600RRであれば、まるで250ccモデルのように、軽々とバックできる。前述した車両重量193kgという軽量な車体のたまものだ。CBR650Rも大型自動二輪車としては軽い方だが、CBR600RRと比べると15kgも重い。筆者にとって、より取り回しがしやすい点も、CBR600RRが持つ魅力のひとつだ。

ただし、駐車場にバイクを停めて、近くのお店などに行く場合、純正のヘルメットホルダーはちょっと使いづらい。CBR600RRの場合、ヘルメットホルダーはリヤシート下にあり、ヘルメットの固定には車載工具入れに入っているワイヤーを使う。それをヘルメットのアゴ紐にある金具などに通した後、ワイヤの輪っか部をホルダーにかけて、リヤシートを再び取り付ける方式だ。

この方式は、いちいちリヤシート下からワイヤーを取り出す必要があり、ちょっと面倒だ。また、ヘルメットをホルダーにセットすると、リヤシートを車体に取り付けしにくくなる。コツを覚えないと、時間がかかってしまう。

実は、愛車CBR650Rのヘルメットホルダーも同じ方式で、使いづらいため、筆者は社外のダイヤルロック付きケーブルを利用している。これをバッグなどの簡単に出せる場所に入れておけば、リヤシートを外し専用ワイヤーを取り出すよりも早い。バイクへの固定も、ケーブルをアゴ紐の金具に通し、ステアリングヘッドなどに通しロックするだけ。

CBR600RRの場合も同様なので、今回の試乗でも、いつものやり方でヘルメットをバイクに固定した。ちなみに、最近のバイクは、CBR600RRやCBR650Rに限らず、ヘルメットホルダーが使いづらいモデルも多いと聞く。ツーリングでの使い勝手を考えると、ちょっと改善して欲しい点のひとつだ。

ガソリンの残量には注意が必要

あと、CBR600RRをツーリングで使う場合に、注意したいのが、燃料タンク内に入っているガソリンの残量だ。このモデルは、メーターに残量警告灯はあるが、いわゆる燃料計がない。そのため、現在の状態が満タンなのか、半分残っているのか、残り少ないのかなど、残量があとどのくらいあるのかが、一目で分かりにくいのだ。

ちなみに、ガソリンの量が減り、燃料の残量警告灯が点灯すると、メーター右下に燃料残量警告のポップアップ情報が表示され、その時点で走行可能な距離をkm単位で表示する。

走行可能距離の表示範囲は99〜0kmで、99km以上の場合は「99」を表示。1.0L以下の場合は「–」を表示する(走行する環境などにより、多少の誤差あり)。また、リザーブ燃料モード、予備タンクにしかガソリンがないような状態になると、4.0〜1.0Lの範囲でガソリン残量を表示する。特に、リザーブ燃料モードの場合は、早めにガソリンを補給しないと、出先でガス欠になってしまうので注意が必要だ。特に、例えば、地方などで、ガソリンスタンドがあまりない地域をツーリングする場合は、リザーブ燃料モードになるとかなり危険だといえる。

もちろん、燃料計のあるモデルでも、まさかのときに備え、早め早めに給油する必要はある。だが、燃料計のないCBR600RRでは、残量が分かりづらい分、より気をつけないといけないだろう。走り方でも当然変わるが、例えば、高速道路のクルーズなどで、満タンにしたときに、大体の航続距離を日頃から覚えておくことも必要かもしれない。

燃費や航続距離も意外にいい

なお、CBR600RRのメーターは、走行距離に対する平均燃費を出すこともできる。ガソリン満タン後に170.4kmを走った今回の試乗で、平均燃費は19.2km/Lだった。また、走行終了後に再び満タンにしてみると、8.1Lほど入った。

CBR600RRの燃料タンク容量は18Lだから、この時のガソリン残量は約9.9L。もし、もっとツーリングを続け、平均燃費19.2km/Lをキープしたまま走れっていれば、あと190km程度は走行できた計算だ。

つまり、今回の試乗では、あくまで計算上だが、1回の満タンで約360km(170.4km+190km)は走れたということになる。もちろん、この数値は、ずっと同じようなペースで、同じような場所を走った場合に限られる。だが、かなりアクセルを全開にして長時間走らない限り、1回の満タンで少なくても300km近くは走れると思われる。

航続距離はCBR650Rとあまり変わらない?

参考までに、筆者の愛車CBR650Rの場合、高速道路を使えば平均燃費が22〜23km/Lになることもあるため、CBR600RRより燃費自体はいいだろう。ただし、燃料タンク容量は15Lとより少ない。そう考えると、1回の満タンで走れる航続距離は、実はCBR600RRとあまり変わらないだろう。

あとは、指定ガソリン。CBR650Rはレギュラー対応なのに対し、CBR600RRは無鉛プレミアム、いわゆるハイオク指定だ。ガソリン代は余計にかかることは覚悟しておく必要はあるので念のため。

いずれにしろ、CBR600RRは、燃料計の問題など、いくつか注意点はあるものの、意外にロングツーリングにも対応することだけは確かだ。筆者のように、ツーリングなどのストリート・ユースから、たまにサーキットのスポーツ走行を楽しみたいようなユーザーにも、1台で十分に楽しめるバイクであることは間違いない。

CBR600RR・主要諸元

車名・型式:ホンダ・8BL-PC40 全長×全幅×全高(mm):2,030×685×1,140 軸距(mm):1,370 最低地上高(mm)★:125 シート高(mm)★:820 車両重量(kg):193 乗車定員(人):2 燃料消費率(※2)(km/L): 国土交通省届出値 定地燃費値※3(km/h)…25.5(60)<2名乗車時> WMTCモード値★(クラス)(※4)…18.5(クラス3-2)<1名乗> 最小回転半径(m):3.2 エンジン型式・種類:PC40E・水冷 4ストローク DOHC 4バルブ 直列4気筒 総排気量(㎤):599 内径×行程(mm):67.0×42.5 圧縮比★:12.2 最高出力(kW[PS]/rpm):89[121]/14,250 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm):63[6.4]/11,500 燃料供給装置形式:電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-DSFI)> 使用燃料種類:無鉛プレミアムガソリン 始動方式★:セルフ式 点火装置形式★:フルトランジスタ式バッテリー点火 潤滑方式★:圧送飛沫併用式 燃料タンク容量(L):18 クラッチ形式★:湿式多板コイルスプリング式 変速機形式:常時噛合式6段リターン 変速比: 1速 2.615 2速 2.000 3速 1.666 4速 1.444 5速 1.304 6速 1.208 減速比(1次★/2次):2.111/2.625 キャスター角(度)★/トレール量(mm)★:24°6´/100 タイヤ:前 120/70ZR17M/C(58W)、後 180/55ZR17M/C(73W) ブレーキ形式:前 油圧式ダブルディスク、後 油圧式ディスク 懸架方式: 前 テレスコピック式(倒立サス ビッグ・ピストン・フロント・フォーク) 後 スイングアーム式(ユニットプロリンク) フレーム形式:ダイヤモンド ■道路運送車両法による型式指定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/本田技研工業株式会社 ※2燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞など)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。 ※3定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。 ※4WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)