目次

世界最古の自転車メーカー!? ビアンキのプレミアムコンパクトカー

『さいたまイタフラミーティング2023』にエントリーしたクルマの中から女性人気がもっとも高かったのが、写真のアウトビアンキ・ビアンキーナだった。このクルマは終日人だかりを集めており、取り囲んだ女性からは「かわいいー」「おもちゃみたい」との黄色い歓声が上がっていた。

ビアンキと言えば、139年もの歴史を持つ世界最古の自転車メーカーで、高品質なロードレーサーやMTB、クロスバイクなどを製造していることで知られている。

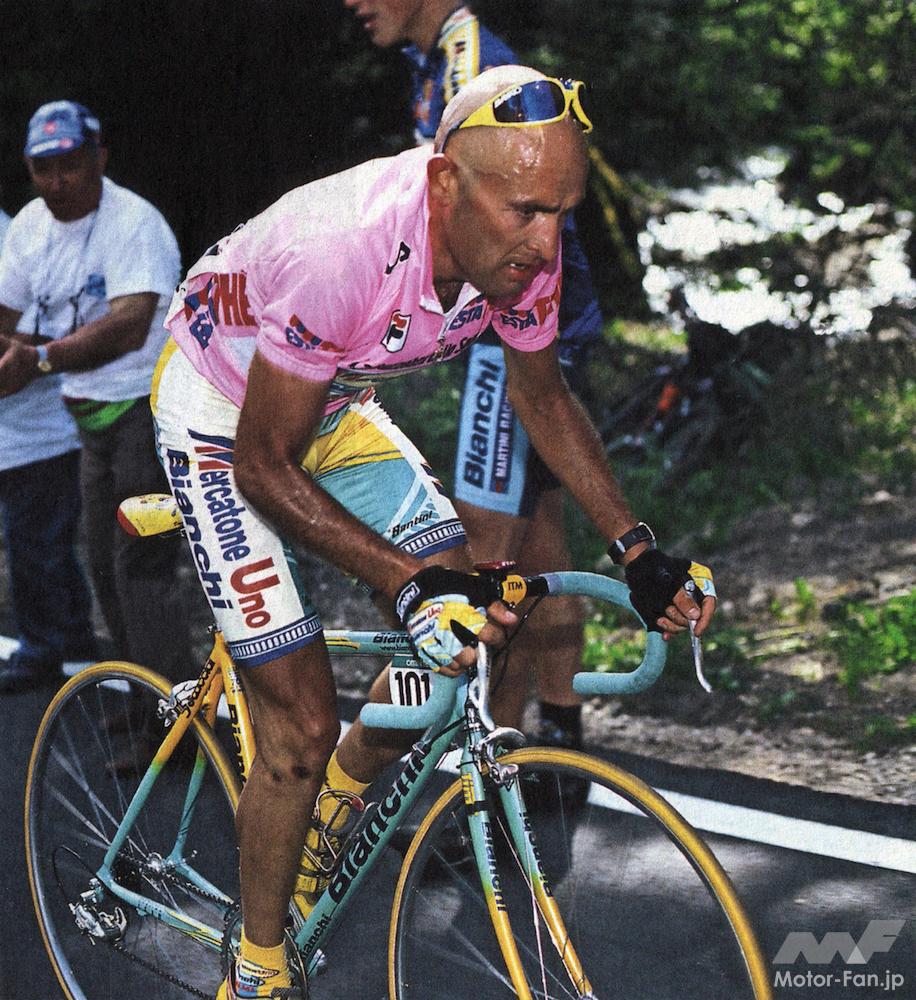

同社は創業時から国際自転車競技にも精力的に参戦しており、ファウスト・コッピやマルコ・パンターニ、フェリーチェ・ジモンディなどのスター選手とともに数多くの勝利を掴んできた。とくに1990年代にヒルクライマーとして名を馳せたパンターニの活躍は鮮烈だ。彼は1998年にジロ・デ・イタリアとツール・ド・フランスの両方で総合優勝に輝き、史上7人目となるダブルツール達成者となったことで、その名はビアンキとともに現在でもロードレースファンの間で語りぐさとなっている。

プロ通算36勝を挙げたロードレース選手。選手のタイプとしてはヒルクライマーで、1998年にはジロ・デ・イタリアとツール・ド・フランスの両方で総合優勝を成し遂げた。スキンヘッドに顎髭を蓄えた用紙から「海賊」の異名で知られる。

第二次世界大戦以前は高級車メーカーであったが

戦後はフィアットとピレリの協力で小型車メーカーへ転身

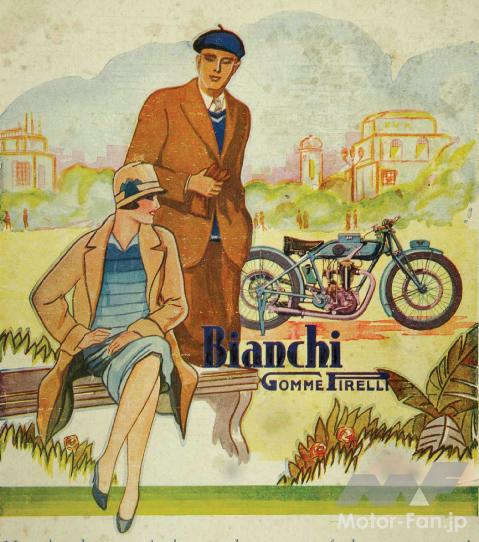

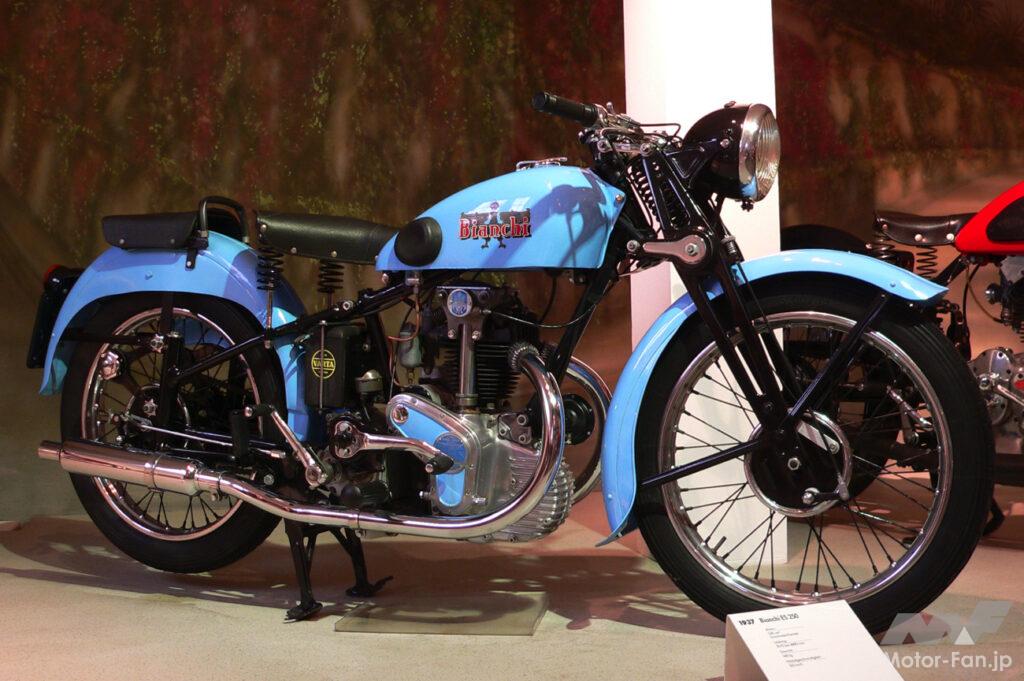

さて、そんなビアンキだが、かつては自転車だけでなく、自動車やオートバイの製造も手掛けていたことはあまり知られていない。

ビアンキは1897年からオートバイ、1899年から自動車の製造に着手している。創業時は職人のハンドメイドによる高級車を生産していたが、第二次世界大戦が勃発するとイタリア軍向けの軍用トラックの生産に従事したが、大戦中盤に連合軍の爆撃によってイタリア中部にあるアブルッツォの工場が破壊されてしまい操業休止を余儀なくされた。

大戦終結後の1946年に創業者であるエドアルド・ビアンキが交通事故で急逝し、経営は息子のジュゼッペに引き継がれた。ジュゼッペはイタリア北部のデージオに新工場を建設して再起を図るが、戦後の復興期ということもあり、贅沢品であった乗用車は再開せず、自転車とオートバイ、商用車に生産を集約することにした。

当時、ビアンキのゼネラルマネージャーを務めていたフェルッチオ・キンタヴァッレは、高級車製造の経験を持つビアンキがこのまま乗用車生産を諦めるのはあまりにも惜しいと考え、再開を目指すものの単独での事業再開は難しいとの判断から大企業のフィアットとピレリーに再建のための助力を求めることにした。

こうして1955年に3社間で合意が結ばれてアウトビアンキが誕生した。新会社のために用意された資本金は300万リラ(うち33%をビアンキ家が所有。のちに18億リラへと増資される)で、デージオに新たに14万㎡の土地が確保され、日産200台の生産能力を持つ近代的な乗用車生産工場が建設されることになった。

1885年に自転車製造会社を起業し、現代的な安全自転車を開発・販売して成功。1897年からオートバイ、1899年から自動車の製造に着手した。自転車・オートバイ・自動車の総合メーカーとしてビアンキ社は成長したが、第二次世界大戦の戦災により工場は灰燼と帰した。大戦後、会社の復興に乗り出したエドアルドであったが、不慮の交通事故により1946年に帰らぬ人となる。会社は息子であるジュゼッペが引き継ぐが、エドアルドほどにはオートバイや自動車に情熱はなく、オートバイ部門は1967年にイノチェンティに譲渡し、のちにアウトビアンキもフィアットにすべての権利を譲り渡している。

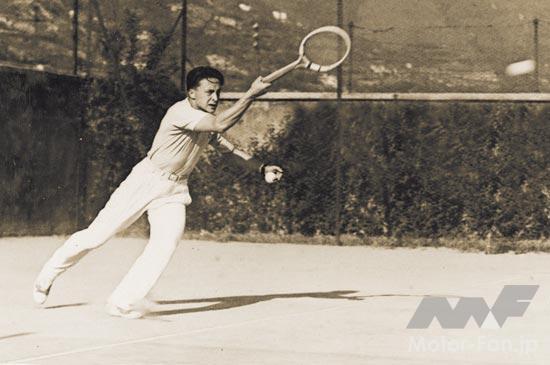

ミラノ市の名家キンタヴァッレ家の一族であり、マニエッティ・マレリCEOのウンベルトの息子として生まれる。10代〜20代前半かけてはテニスプレイヤーとして活躍。ダブルスの強豪選手として国内選手権で6回優勝し、男子国際テニス選手権のデビス・カップではイタリアチームのキャプテンとなった。テニスプレイヤーとして活躍する一方、ミラノ工業大学で機械工学を学び、第二次世界大戦中にはイタリア空軍の輸送機パイロットとして軍務についた。彼のスポーツに対する情熱はテニスだけでなく自転車にも注がれており、そのことが縁となって終戦後にビアンキの幹部社員として雇用された。1949年からデニスカップ・イタリアチームの監督を務める一方で、ビアンキ社内でも頭角を現したキンタヴァッレはゼネラルマネージャーに就任。1955年にはフィアットやピレリの協力を取り付け、アウトビアンキ立ち上げの中心人物となる。その後、同社の初代CEO兼社長に就任する。

再建されたアウトビアンキの社長についたのはジュゼッペ・ビアンキで、エンジニアディレクターにフェルッチオ・キンタヴァッレ、マネージングディレクターにはルイジ・ガヤル・デ・ラ・シェナイエ(フィアットから出向)、フランコ・ブランビッラとコラード・シウティとエマヌエーレ・ドゥビーニ(ピレリーから出向)が就いた。なお、新会社設立に伴い自動車部門は自転車・オートバイ部門から独立している。

こうしてビアンキの乗用車は生産を再開したわけであるが、高級車を生産していた戦前とは異なり、大衆車では飽き足らない中間層を狙ったプレミアムコンパクトカーだった。ベースとなったのはフィアットの大衆車で、それに洒落たスタイリングのボディと豪華な内装が与えられたというもの。

さらには1964年に誕生したプリムラからは、フィアットの大衆車に先立って先進的なメカニズムやスタイリングを与える実験的なブランドとしての役割が与えられるようになる。こうしたアウトビアンキの性格は1996年のブランド廃止まで続いた。

愛らしいビアンキーナはフィアット500のメカニズムを流用

そんなアウトビアンキの戦後第1号車がこのビアンキーナだ。ベースとなったのは大衆小型車のフィアット500で、RRレイアウトのプラットフォームや0.5L空冷直列2気筒OHVエンジンなどのメカニズムはそっくりそのまま踏襲している。

ビアンキーナのボディバリエーションは豊富で、写真のカブリオレ以外にも2ドアベルリーナ(セダン)、トラスフォルマビレ(現行型フィアット500Cのような巻き上げ式のキャンバストップを持つオープンモデル)、パノラミカ(2ドアワゴン。のちにジャルディ二エラに改名)、フルゴンチーノ(ライトバン)と豊富だった。

1840mmのホイールベースはフィアット500と同一だが、ボディは3020mmと50mm延長され(ベルリーナ同士の比較)、エンジンフードに小さなノッチを持つ3ボックス形状が採用されていることも特徴となる。

インテリアはフィアットに比べて明らかに仕上げが上質なものとなっている。シートの形状はベース車とかわりはないが、色違いのパイピングを使うなど洒落っ気があり、インパネは金属パネルむき出しの500Fとは異なり、プラスチックのカバーで覆われ、ウッドパネルがあしらわれている。ステアリングホイールもメッキのホーンリングを備えた高級感あふれるものに変更されている。

現車はまるでディズニーの世界から飛び出したような愛らしさで、1952年の短編作品『青い自動車』(原題:Susie THE LITTLE BLUE COUPE)に登場するスージーが実在するとしたらこんなクルマなのかもしれない。

昨今は巨大なメッキグリルにツリ目のヘッドライトを備えた装飾過剰気味なオラオラ感の強いクルマが流行している。それに比べてビアンキーナの愛嬌があり、小さくともシンプルで美しく、上品なスタイリングはどうだろうか? 見る人を振り返らせ、思わず笑みを浮かべてしまう。世の中、こうしたスタイリングのクルマがもっと増えれば、日本の交通社会もギスギスした感じが多少なりとも和らぎ、煽り運転などの交通トラブルもあるいは起こらないのではないかと筆者は思うのだが……。

旧車も数多くエントリーする会場を散策していると、何か今のクルマのあり方、進化の方向性が本当に正しかったのかと疑問を感じてしまった。