起こった問題は次までに必ずクリアする

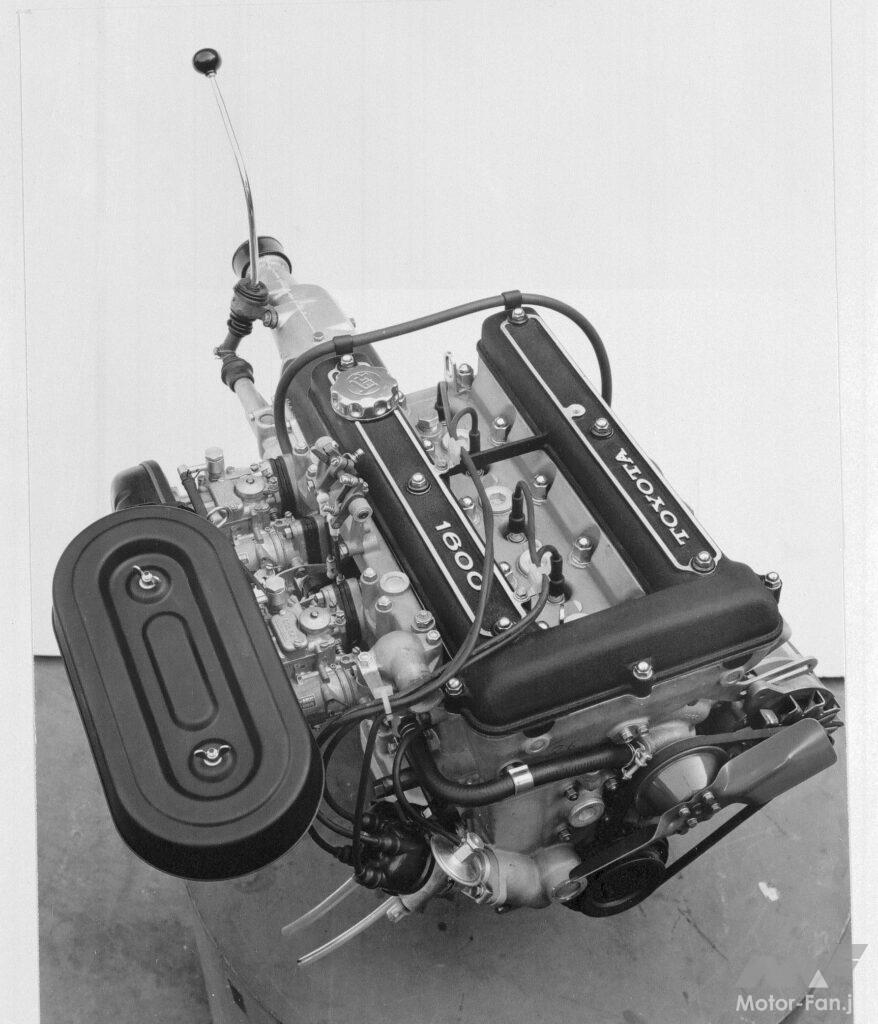

3M型エンジンは、クラウン用として開発された2ℓ直列6気筒エンジン・M型のシリンダーヘッドをヤマハ発動機が設計・開発した2バルブDOHCヘッドに換装したものだ。3M型用に使うM型のシリンダーブロックは、トヨタで鋳造されたものがヤマハ発動機に送られて加工された。

スポーツカーであるTOYOTA 2000GTの3M型エンジンは、許容回転数7000rpmと高回転型だった。しかも、リッター当たり100ps、最高出力200psを目標としていたレース用エンジンは、さらに高回転まで回せることが要求された。

「ヤマハの田中俊二課長に『シリンダーのボアが100分の何ミリ単位で歪んでいて、これではサーキットで高回転まで回したら焼き付いてしまって、とても持ちません』と何度も言われました」実験を担当していたトヨタ製品企画室の松田栄三はそう振り返っていた。

量産品のM型エンジンのシリンダーブロックは鋳鉄製。鋳物は鋳造直後に歪みが出やすい。そのため、昔は屋外にシリンダーブロックを放り出して、何ヵ月も寝かしてから使用した。鋳物とはそういう性質の素材だったのだ。

「レース用エンジンといっても、特別なブロックを持ってくるというわけにはいきません。かといって、何ヵ月も寝かせておいては間に合わない。量産品は焼鈍炉というものを使って流れ作業で“焼きなまし”をしていました。ところがそれが不十分だったために、時間が経つと加工する際にシリンダーブロックが歪んでしまっのです」と松田はその原因を語っていた。

トヨタ、ヤマハ発動機の両社とも、今までに経験したことがないようなことが次々と起こった。実際に3M型エンジンのチューニングを担当したヤマハ開発部の渡瀬治朗は、「起こった問題は次までに必ずクリアすること。考えられるすべての解決策を講じるのが、開発の前提だったんです。だからやたらと時間がかかりました。部品の製作と競争です。さらに、その間にも走る方からの要求でいろいろ変わってきますね。だから大変でした」サーキットを走ること自体が開発テストだったTOYOTA 2000GT。耐久レースはまさに「走る実験室」だったのだ。

1基のエンジン製作に200時間かけた

「本番のレース前に鈴鹿や富士に出かけて、トレーニングを結構やりました。ですから、そのトレーニング用エンジンを用意して、さらに本番のエンジンを用意する。クルマが4台あれば4基。スペアが2基。最低でも6基が必要です。あとは走るインターバルによって、使ったエンジンが回収できなければその前に別の完成したエンジンを用意できるようにしておく。常に20基くらいないと回っていかなかったですよ」

「エンジンが持たないということもありましたが、スペックを変えざるを得ないというか、より性能を向上させたいということがあって、その都度その都度作ったんです。使えるものはバラして部品を交換していくんですけど、延べではそれくらいの台数が必要でした」と渡瀬は証言していた。しかも、エンジンの組み立て作業は慎重を極めた。

「例えば部品のクラックチェックは磁気探傷機を使ってやりました。部品に磁気を帯びさせておいて、クラックが入っているとそこにスジが入るんです。再使用の部品はそうやって全部チェックしていました。それをやらないと、レースの現場で壊れたときに取り返しがつかないわけですから。

やれることは全部やろうと。納期でトヨタさんに迷惑をかけるのはわかっていても、ね。ごまかせなかったというか、手抜きができなかった。それが全員の使命感だったんでしょうね。全員が『絶対にやらなきゃいけない』と思っていたんです」

「組み立てをするときも、人為的なミスを出来るだけ減らすために、レース本番のエンジンは作業者のほかにもう1人配置してチェックさせていました。本人ではなくて別の人がチェックする。締め付けトルクを何kgmで締めたとか、すべてトルクレンチを見てチェックしました。やっている人を信用しないのではなく、結果として何かトラブルが起きたときのフォローですよね。そのための記録として残していました」

「出来上がったエンジンは台上で慣らし運転をして性能チェック。慣らし運転は6時間くらいやっていました。さらに、新しいエンジンは一度慣らし運転をやってから分解して精密に計測し、修正したものを再度組み立てて、それからまた慣らし運転。そして性能試験をやってから出荷します。時間がかかりましたね。1基に200時間くらいかかりましたから。それでも勝てないことがありました。本当に厳しいと思いました」

作ってはレースを走り、さらにそれに改良を加えてテストをしてまたレースに出る。そうやって、3M型エンジンはどんどん鍛え上げられていったのだ。

「レースはすぐに結果が出る。だから人が育ったんですね。TOYOTA 2000GTに続いてトヨタ7のV8をやった後に、直4DOHCを1.3ℓから1.6ℓ、2ℓと作りましたが、本当に簡単にできました」と渡瀬は振り返っていた。開発・製造の過程においても、ヤマハのDOHC技術も同時に鍛えられていったのである。(文中敬称略)