どれだけクルマが進化しても電気の基本は今も昔も変わらない

どれだけコンピュータ制御が増えても、電気の基本は根本的には変わらない。まずは小学校で習ったはずの電気の基本をクルマに置き換えてみよう。

車載バッテリーが乾電池、ヘッドライトが豆電球、ライトスイッチはそのままスイッチ。そう、プラスとマイナスの電極を豆電球につなげれば点灯するという回路図はまったく一緒なのだ。HIDやLEDも基本的には同様で、電圧や電流を変換したり制御するコントロールボックスが追加されている以外、そこに大きな違いはない。

ショートや断線に注意しながら実際に電気を取り出してみよう

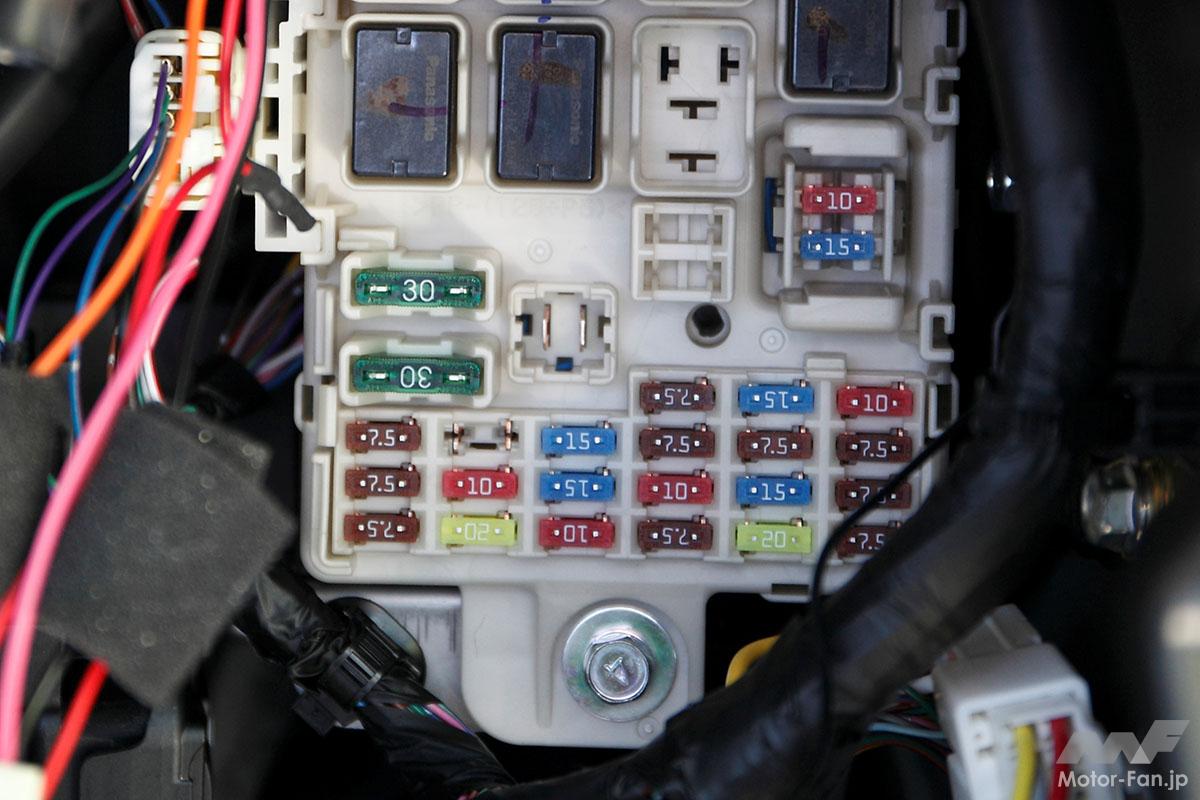

クルマの配線からは様々な電気を引き出すことができるのだが、どこにどんな電気が流れているのか? そのポイントとなるのが「ヒューズボックス」と「オーディオ接続端子」だ。ここには電装機器に必要な電源線や信号線が集約されており、まさに電装DIYための宝箱。

そして、電装系DIY作業時に重宝するのが「テスター」だ。電気の通電のみを確認できる「検電テスター」だけでもある程度の作業はこなせるが、電圧や抵抗値なども確認できる「サーキットテスター」を用意しておけば、さらに便利で確実だ。

電装機器を追加するたびに増える配線をどのように処理するのか?

後付けの電装機器が増えてくると、ダッシュボード周りがとても華やかになるが、それと同時に配線も賑やかになってしまいがち。この余分な配線をどのように処理するのか?

キレイに丸めるなどまとめ方も大切なポイントだが、まとめる場所が実は重要。たとえばドライブレコーダーのリヤカメラの配線の場合、ケーブルの終点に近いフロント側の天井カバー内側でまとめがちだが、それでは配線が集中してしまう。そこでリヤカメラ側でもある程度ケーブルをまとめて、フロント側と分散させるといずれもコンパクトにまとめられるのだ。

また、既存の純正ハーネスが近くを通っていれば、そこに後付け配線をまとめて這わせていけばかなりスッキリする。このようにちょっとした工夫で、配線が目立たなくなる方法はいくつもあるのだ。

さらに配線止め金具の使い方も重要なポイント。ひとつの金具に配線をいっぱいまとめるのではなく、適量な本数に分散させること。また貼り付け数が足りないと配線がダランと落ちてしまうので、ケチらず金具を増やして取り付けよう。