今回はDIY整備の実践編として二代目ロードスター(NB6C型)のオイル交換の模様をお送りする。エンジンオイルの交換は初心者でも簡単にできる定番のDIY整備と思われがちだが、意外な落とし穴もあるので注意が必要だ。なお、今回はエンジンオイルだけでなく、オイルフィルターも併せて交換する。

必要な工具や手順を詳細に紹介していこう。

オイル交換の目的は? 交換サイクルはどれくらい?

エンジンオイルには潤滑、冷却、密封、洗浄、防錆の5つの役割がある。これらは走行距離の増加によりオイルの劣化が進むと新品時の性能を維持できなくなり、ひいてはエンジンの故障に繋がることもある。

また、オイルは走行距離に関わらず、空気に触れると徐々に酸化するため半年程度のスパンで新品のオイルに交換することが推奨される。

各メーカーが指定するオイルの交換サイクルは国産のNA車の場合は走行距離1~2万kmまたは1年、ターボ車の場合は5000~6000kmまたは半年とされていることが多い(輸入車は指定交換サイクルがさらに長く設定されていることもある)。

だが、メーカー推奨のオイル交換サイクルは長すぎる。平均的な日本のユーザーは1回の走行距離が短くエンジンが暖まり切る前に目的地に到着することもしばしば。おまけに年間を通じて寒暖の差が激しく、湿度が高く、ストップ&ゴーの多い交通環境にある。エンジンにはかなり過酷な状況であり、日本を走るクルマのすべてが”シビアコンディション”と言っても良いだろう。

近年は環境主義の観点から廃油削減のため自動車メーカーはオイルの交換サイクルを長めに設定しているようだが、新車保証が切れたあとでクルマが不調になって泣きを見るのはユーザーだ。昨今主流となった直噴エンジンなどは、適切なオイル管理をしなければエンジン内部の至る所にスラッジが溜まってまともに走らなくなる。

筆者としては大切な愛車のためには、NA車なら5000~6000kmまたは半年、ターボ車なら2000~3000kmまたは3ヶ月での交換サイクルが依然として長期的なコンディションの維持、エンジンのトラブル回避のためには望ましいものと考えている。

オイルの種類とその選び方

オイル選びについて解説すると長くなるので今回は割愛するが、基本はメーカー指定粘度かそれ以上の粘度のオイルを指定量交換するのが基本だ(間違っても指定粘度以下のオイルを入れてはいけない)。

オイルには鉱物油・部分合成油・化学合成油のほか、APIやILSAC、JASOが定めた規格がある。異論はあると思うが、今回作業するロードスターのようなごく平凡な性能のエンジンを一般公道で使う限り、短い交換サイクルを守っていれば、高価なオイルでなくとも問題はないと筆者は考えている(ただし、ロードスターは熱対策の問題があるので、夏場は高性能なオイルを入れた方が良いかもしれない)。

オイル交換をDIYでやるメリットとデメリットは?

何事にもメリットとデメリットがある。オイル交換をDIYでするメリットとデメリットを箇条書きにしてみた。

まずメリットは以下のとおり。

【メリット】 (1)オイル交換費用の節約 (2)好みの種類・銘柄のオイルを選べる (3)自分の手で確実に作業ができる (4)作業のついでに下回りの点検・清掃・整備ができる

筆者が愛車や家族のクルマのオイル交換をDIYで始めたのは、(1)と(2)が主な理由だ。工賃が高いディーラーはともかくとして、カー用品店での作業工賃は無料~2000円程度とリーズナブルだが、オイルは値引きが少なくそれなりのオイルを店頭で購入すると結構な金額がかかる。しかし、ネット通販などを利用して20L入りのペール缶を買えば1Lあたりのオイル代はかなり安く抑えられるし、DIYで作業をすれば工賃も掛からない。

さらに最近はカー用品店の店頭に並ぶのはエコカー用の低粘度オイルがメインで、旧車用の鉱物油やスポーツカー用の高粘度のオイルが置かれていないことも多い。しかし、こられのオイルもネット通販を利用すれば簡単に購入できる。

また、作業をプロに任せれば安心かと言えば必ずしもそうとは言えない。知人のメカニックによるとディーラーや整備工場、カー用品店でオイル交換をした車両の中にも、結構な割合でドレンプラグの締めすぎでドレンが傷んだ車両が入庫してくるという。それなら自分で作業した方が確実というもの。車体に潜り込んだ際に、下回りの点検・清掃・整備がついでにできるのも利点だ。

次にデメリットは以下のとおりだ。

【デメリット】 (1)作業のために工具を用意しなければならない (2)作業をする場所が必要 (3)作業ためににある程度の知識が必要 (4)廃油処理の問題

ゼロからDIY整備を始める場合、(1)が最初のハードルになるのではないだろうか? ただし、オイル交換で必要となる工具はさほど多くはない。工具は一度購入すればサンデーメカニックの使用頻度ならほぼ一生モノなので、初期投資として考えれば決して高いものではない。

都市部に住んでいると(2)が問題になるが、新聞紙を敷くなどして地面を汚さないように養生をすれば、オイル交換程度なら平置きの駐車場や空き地などでも作業はできなくはない。

(3)についてはサービスマニュアルを購入するのがいちばんだが、ネットで事前に情報を収集しても作業をする上では問題はないだろう。

(4)の廃油処理はオイルを吸わせて可燃物として廃棄できる廃油パックを使うなり、市販のポリタンクに入れて溜まったらガソリンスタンドやカー用品店、馴染みの整備工場に引き取ってもらえば問題はない。

あれば助かる? なくても平気? オイル交換に使用する工具

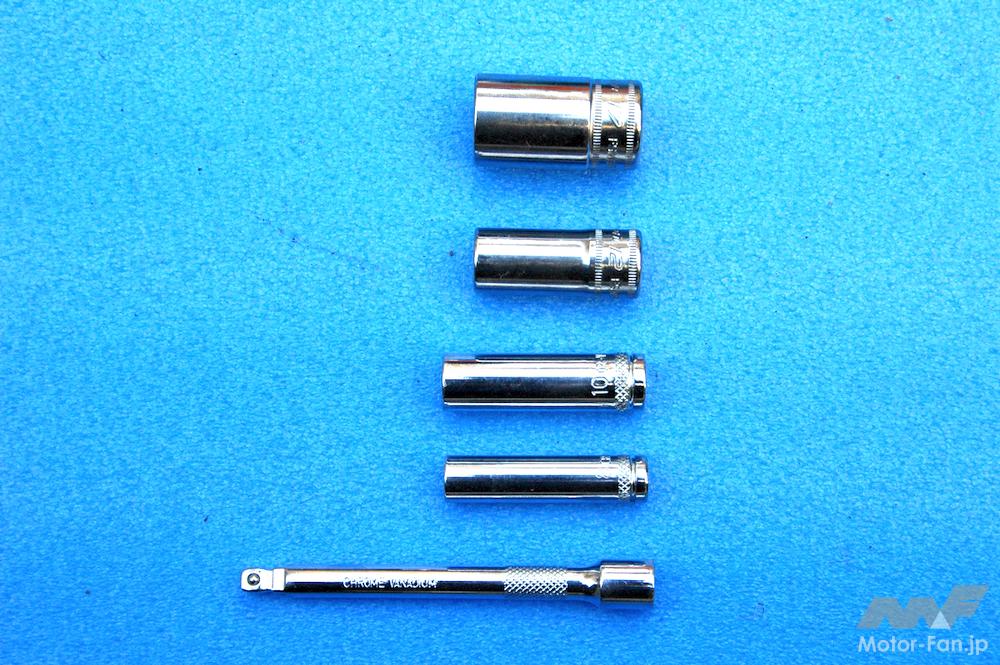

今回オイル交換に使用した工具は以下の通りだ。なお、オイル交換には上抜きと下抜きがあるが、今回は一般的な下抜きで作業を行なった。

このロードスターはローダウンされているため、ガレージジャッキが入るようにプラスチックラダーレールを使用した。

【オイル交換に使用した工具】 ・プラスチックラダーレール ・ガレージジャッキ ・リジッドラック(通称"ウマ")×2 ・寝板(クリーパー) ・十字(クロス)レンチ ・1/4 ラチェットハンドル ・1/4 6角ソケット(8、10、12mm)&エクステンションバー ・3/8 ラチェットハンドル ・3/8 6角ソケット(17mm) ・3/8 エクステンションバー ・3/8 トルクレンチ ・1/2 トルクレンチ ・1/2 6角ソケット(17mm) ・オイルフィルターレンチ ・オイルジョッキ ・オイルドレンパン&漏斗 ・オイルドレンプラグリムーバー ・車輪止め

なお、上のラチェットハンドルやトルクレンチにある「1/4」「3/8」「1/2」については連載第1回で紹介しているので、参考にしてほしい。

Let’s Try! オイル交換の作業手順と実践

最初の作業は車体の下に潜れるように、低床タイプのプラスチックラダーレールとガレージジャッキ(ローダウン対応)、リジットラックを使ってジャッキアップを行う(このときに後輪に車輪止めをかけることを忘れずに)。

今回はオイルフィルターも一緒に交換することから樹脂製のアンダーカバーを外す必要があり、そのため十字レンチを使って前輪を外すことにした。ガレージジャッキは当て板を使用した上でフロントメンバーにかけ、高さを確保したところでリジットラックを掛ける。

次にエンジンをかけてアイドリング状態でしばらく待ち、充分にオイルが温まったところでエンジンを切る。そして、寝板を使って車体下に潜り込みラチェットハンドルと8~12mmのソケットを使ってアンダーカバーを外して行く。アンダーカバーを止めるボルトは複数あり、中にはホイールハウスカバーを捲ったところに隠しボルトがあるため、構造を確認しながら慎重に外していく。アンダーカバーを止めるボルトは締め付けトルクが小さいため、1/4インチのソケット工具が使いやすい。

アンダーカバーを外したらオイルドレンパンをオイルパンの下に置き、3/8インチのラチェットハンドル+17mmのソケットでドレンプラグを緩める。ある程度緩んだところでオイルドレンプラグリムーバーを使うことで、手を汚さずにドレンプラグを外すことができる。そのあとでオイルフィラーキャップを外すとオイルの抜けが良くなる。

そのまま30分程度放置して充分にオイルが抜けたら新品のワッシャーを付け、トルクレンチを用いてドレンプラグを締め付ける。NB型ロードスターの場合、規定トルクは30~41Nmなので、今回はほぼ中間の35Nmで締め付けた。

次にオイルドレンパンをオイルフィルター の下に移動し、適合するオイルフィルターレンチを使ってオイルフィルターを外してやる。

NB型ロードスターはエンジン右側面の入り組んだ場所にフィルターがあるため、車体下に潜り込んで手探りで作業することになる。なお、筆者が所有するフィルターレンチは差し込み口が1/2インチだったので、差し込み口を変換するソケットアダプターを使って、3/8インチのラチェットハンドルと短めのエクステンションバーを使って外すことにした。そのほうが作業性に優れると考えたからだ。

古いオイルフィルターが外れたら新品のオイルフィルターの接触面にオイルを塗り、まずは手で締め込み、手で締まらなくなったところで先程のフィルターレンチとラチェットハンドル、エクステンションバーを使って締め付けて行く。

作業が終わったらパーツクリーナーでエンジンブロックやフロントメンバーに垂れて付着したオイルを掃除しておく。

そして、オイルジョッキに規定量の新しいオイルを注ぐ。NB型ロードスターの規定量はオイル交換だけなら3.2Lだが、今回はフィルターも交換したので3.4Lが必要となる。

あとは新品のエンジンオイルをオイルフィラーから注ぎ入れ、1分程度暖機運転してからオイルレベルゲージで油量を確認すれば交換作業は終了となる。あとはアンダーカバーを元に戻し、ホイールを組みつけ、ジャッキを外せばすべての作業が完了となる。

今回使用したオイルはこちら!20L缶でお得!

今回使用したのは長年愛用しているValvoline(バルボリン)の部分合成油『Syn Guard 10W-40 SN/CF』だ。

20Lで実売価格は1万6000円程度と比較的安価だが、その割に性能はなかなか良く、長年使っているがとくに問題は発生していない。フィルターレンチと合わせてもトータルで4000円でお釣りが来るので、カー用品店で作業をするのと比べてもリーズナブルに作業ができると思う。

作業の後のちょっとしたひと手間が愛車を長持ちさせる

なお、せっかくホイールとアンダーカバーを外したので、ホイールアーチやエンジンの下回りを清掃してからスプレーワックスをかけ、ブーツやブッシュ類にシリコンスプレーを塗布して吹き上げておいた。

こうした“ついで作業”も一緒に行えるのがDIY整備の良いところでもある。注意点はドレンプラグを規定トルクで締め付けることと、オイルを注ぎ入れる際にエンジン内部に異物が入らないように注意することだけだ。逆に言えばDIYでのオイル交換作業で最も注意しなければならない。

DIYによるオイル交換は、工具さえ用意すれば誰にでもできる作業なので、ぜひチャレンジしてもらいたい。愛車への理解が深まり、愛車との距離もより近く感じられるようになるはずだ。