次世代パフォーマンス版は航続距離1000km!

トヨタ自動車は6月8日、「トヨタテクニカルワークショップ2023」を東富士研究所(静岡県裾野市)で開催し、モビリティカンパニーへの変革を支える電動化、知能化、多様化の新技術を報道陣に公開した。

トヨタは2026年に次世代電気自動車(BEV)を市場に投入すべく開発に取り組んでいる。その次世代BEVに搭載するのが、航続距離1000kmを目指す次世代電池(パフォーマンス版)だ。1000kmの実現はバッテリーの性能向上だけでなく、空力や軽量化などの車両効率向上分を含む。

次世代電池(パフォーマンス版)は2022年に量産が始まったbZ4Xが搭載するリチウムイオン電池と同じ角型セルを用いる。bZ4Xの日本生産分の電池はトヨタとパナソニックが共同出資するプライムプラネットエナジー&ソリューションズ(PPES)製。次世代電池(パフォーマンス版)も同じくPPES製で、トヨタグループの知見を結集して開発に取り組んでいる。

次世代電池(パフォーマンス版)の電極の構造は従来型とも呼ぶべきモノポーラ構造で、これもbZ4X搭載電池と同じ。正極にニッケル、コバルト、マンガンのいわゆる三元(NCM)系を使っているのもbZ4X搭載電池と同じだ。

正極を塗工した集電体と負極を塗工した集電体を向かい合わせにし、間にセパレーター(絶縁体)を挟んでひとつのセルを構成するモノポーラ構造は、セルごとに通電部品を外に出す必要がある。bZ4X搭載電池は角型セルの上面に端子を設けて隣り合う端子と直列に繋げている。いっぽう、次世代電池(パフォーマンス版)は角型セルの側面に端子を設けてつなぐことで端子の張り出しを抑え、バッテリーパックとして見たときの体積効率が上がっている。

もちろん、電池自体のエネルギー密度も高めており、空力や軽量化などの車両効率向上と合わせて性能を向上させ、航続距離1000km(中国CLTCモード)を目指す。コストは現行bZ4X比で20%減、SOC10〜80%の急速充電は20分以下(bZ4Xは30分以下)を目指す。

次世代普及版はバイポーラ型リン酸鉄リチウム(LFP)

「実用化にチャレンジ」として展示されていたのが次世代電池(普及版)で、2026-27年の実用化を目指している。次世代電池(パフォーマンス版)はbZ4X比で20%減のコスト低減を目指しているが、次世代電池(普及版)はBEVの普及拡大に貢献するためbZ4X比で40%減のコスト低減を目指している。コスト低減と引き換えに、急速充電時間はbZ4Xと同等の30分以下、航続距離は次世代電池(パフォーマンス版)のようにbZ4X比倍増とはいかず、20%増にとどまる(それでも充分に魅力的なスペックだ)。

次世代電池(普及版)の特徴はその構造で、バイポーラ構造を採用する。バイポーラ構造といえば、アクアに続きクラウンがニッケル水素電池で適用しているが、次世代電池(普及版)ではリチウムイオン電池にその構造を取り入れた。バイポーラ構造は集電体の表と裏に正極と負極を塗工し、セパレーターを挟んで積み重ねることでセルを作る。そのため、セルごとのケースが必要なく、部品点数を大幅に削減することができ(コスト低減につながる)、体格をコンパクトにすることができる。

バイポーラ構造はモノポーラ構造のように通電部品で電流を外に出す必要はなく、集電体全面で通電するため電気抵抗を小さくすることができる(高出力化につながる)。次世代電池(普及版)では正極の材料に安価なリン酸鉄リチウム(LFP)を採用することでコスト低減に結びつけている。

アクアが搭載するバイポーラ構造のニッケル水素電池は家庭用エアコンの室内機大の断面をしているが、ワークショップの会場に展示されていた次世代電池(普及版)は、開発を担当する技術者らが名づけた「畳」の愛称がぴったりくるほどに巨大だ。畳大の集電体とセパレーターが重なってセルを構成している。大きなBEVから小さなBEVまで対応できるよう、セルのサイズはバリエーション展開を検討しており、製造設備の対応も行なっているという。

バイポーラ型リチウムイオン電池も視野に

バイポーラ構造のリチウムイオン電池は次世代電池(普及版)に加え、「さらなる進化」としてハイパフォーマンス版の開発も進めている。次世代電池(普及版)と同様、バイポーラ型ニッケル水素電池の開発でタッグを組んだ豊田自動織機とともに開発中だ。

バイポーラ型リチウムイオン電池(ハイパフォーマンス版)は、正極にハイニッケル(Ni)を採用。モノポーラ構造の次世代電池(パフォーマンス版)比で、航続距離10%増とコスト10%減、急速充電20分以下(SOC10-80%)を目指す。「チャレンジ」するラインオフ時期は2027-28年だ。

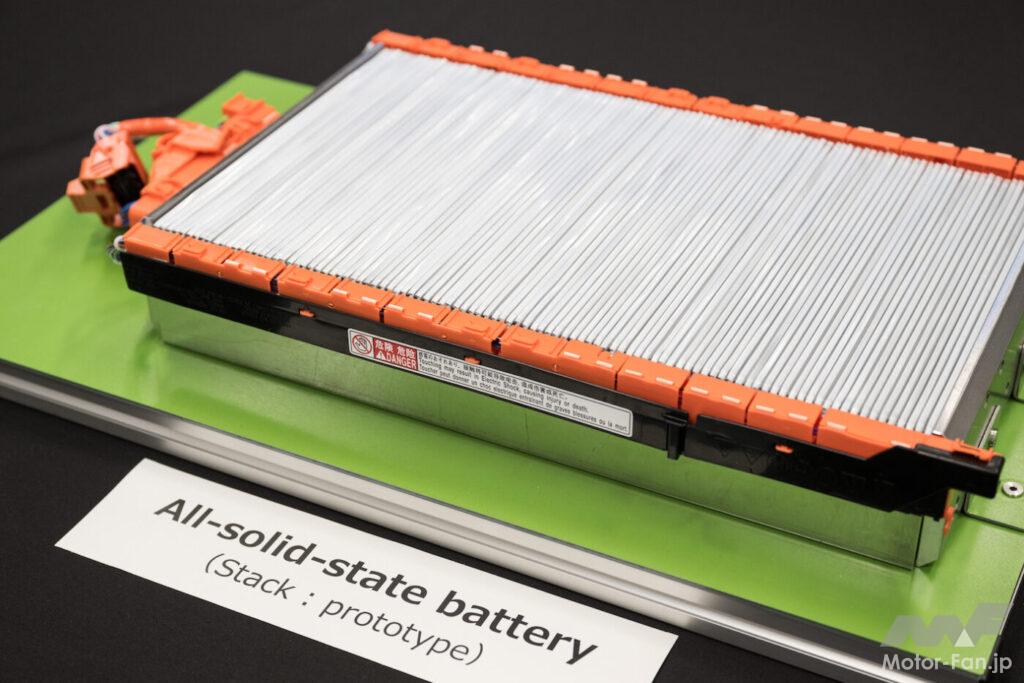

そして「全固体電池」へ

バイポーラ型リチウムイオン電池(ハイパフォーマンス版)の実用化チャレンジ時期と同じ2027-28年には、BEV用全固体電池の実用化を目指す。全固体電池については従来、ハイブリッド車(HEV)への導入を目指して開発に取り組んでいたが、「課題であった電池の耐久性を克服する技術的ブレイクスルーを発見」したため、BEV用電池として開発を加速することにしたという。

リチウムイオン電池は負極から正極、正極から負極へのイオンの伝導に液体の電解質を用いている(正極と負極が接しないよう、間にセパレーターを挟んでいる)。液体電解質をイオン伝導率の高い固体電解質に置き換えたのが全固体電池だ。全固体電池はセパレーターを用いずに正負極材を直接重ねることができるため、構造的にエネルギー密度を高めることが可能(電力量が同じでいいなら、小さくできる)。また、化学的に安定しており、高温での動作が可能だ(充電時間を短縮できる)。イオン伝導性が高いため、反応がいい(充電時間の短縮につながるし、出力向上につながる)。

ひと言でいえば、全固体電池はBEVの価値を劇的に変化させるゲームチェンジャーになり得るポテンシャルを秘めている。その全固体電池の実用化フェーズに入っていることを、トヨタは今回のワークショップで明らかにした。

開発中のBEV用全固体電池は、次世代電池(パフォーマンス版)に対し、航続距離20%以上、急速充電は10分以下(SOC10-80%)を目指しているという。さらに、もう一段レベルアップした全固体電池も並行して開発中で、航続距離は次世代電池(パフォーマンス版)比で50%向上を目指している。

ギガキャストがトヨタの次世代BEVのボディ構造を変える!どんな技術なのか?

ギガキャストがトヨタの次世代BEVのボディ構造を変える!どんな技術なのか? 電力損失2分の1! 次世代パワー半導体向けSiCウェハの製造技術もトヨタはグループで手の内化した

電力損失2分の1! 次世代パワー半導体向けSiCウェハの製造技術もトヨタはグループで手の内化した