三菱ふそうのCEOであるカール・デッペン氏は、同社の掲げる「2039年までにバリューチェーン全体でカーボンニュートラル達成」という目標について触れ、製品ポートフォリオのすべてのセグメントにおいて「エレクトリックモデルを展開する」と言及した。

最新の事例が、ブース内にも展示されるeキャンター。今回のJMSにおいてはダンプ車両とごみ収集車の2種を展示した。

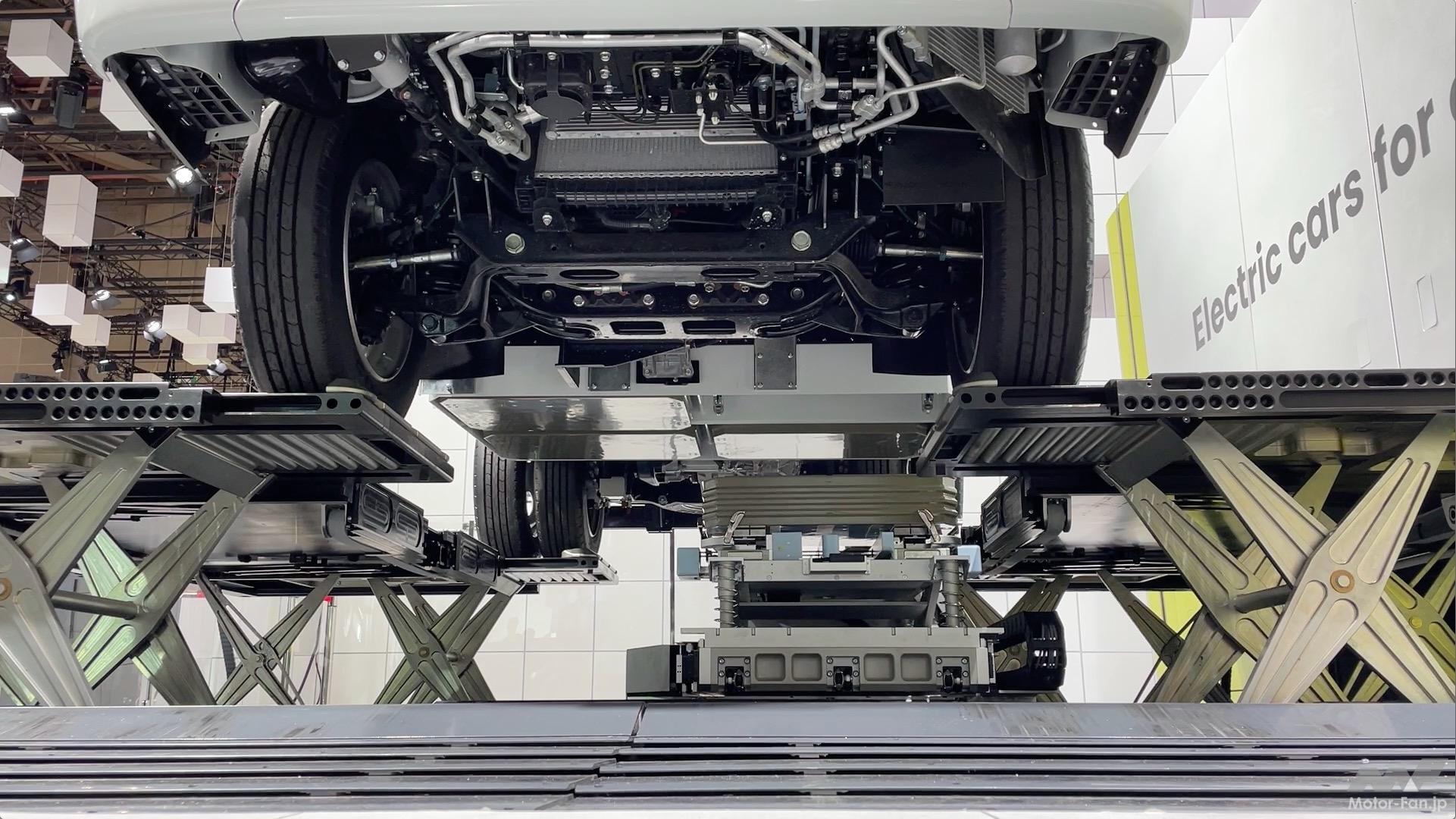

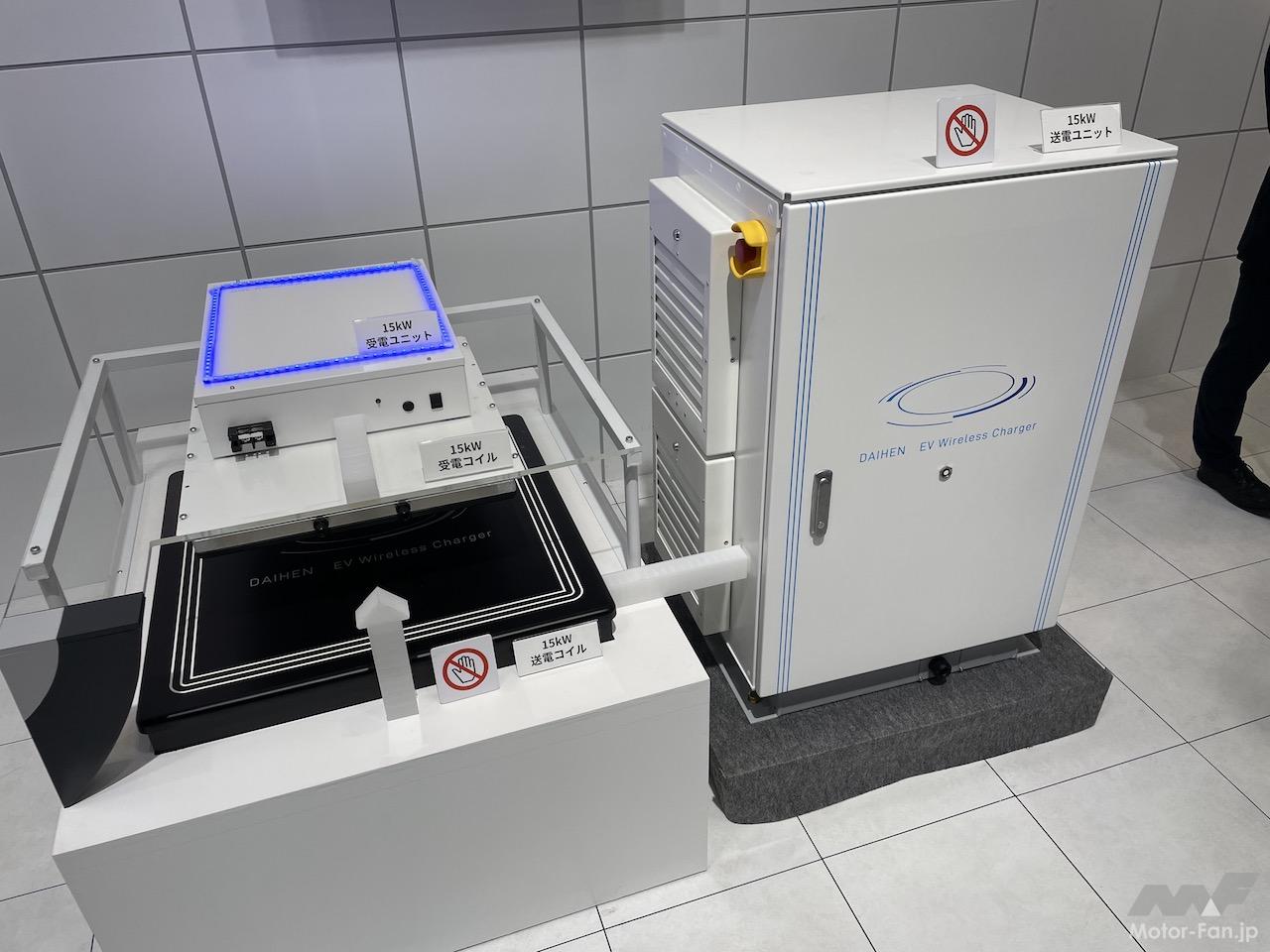

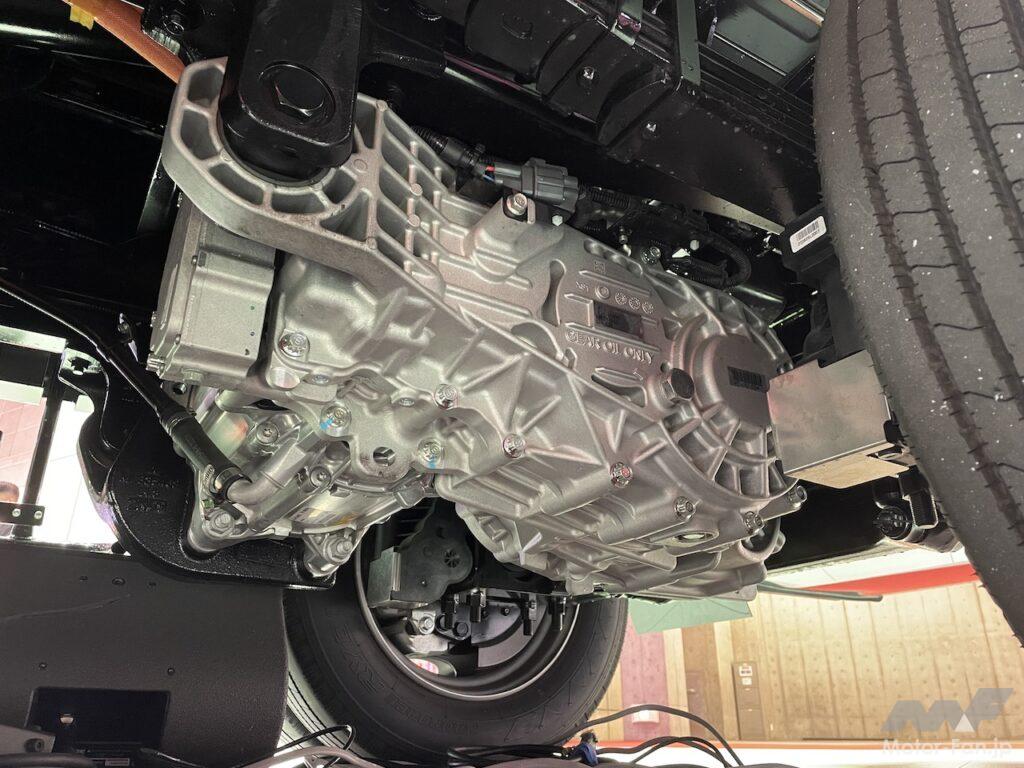

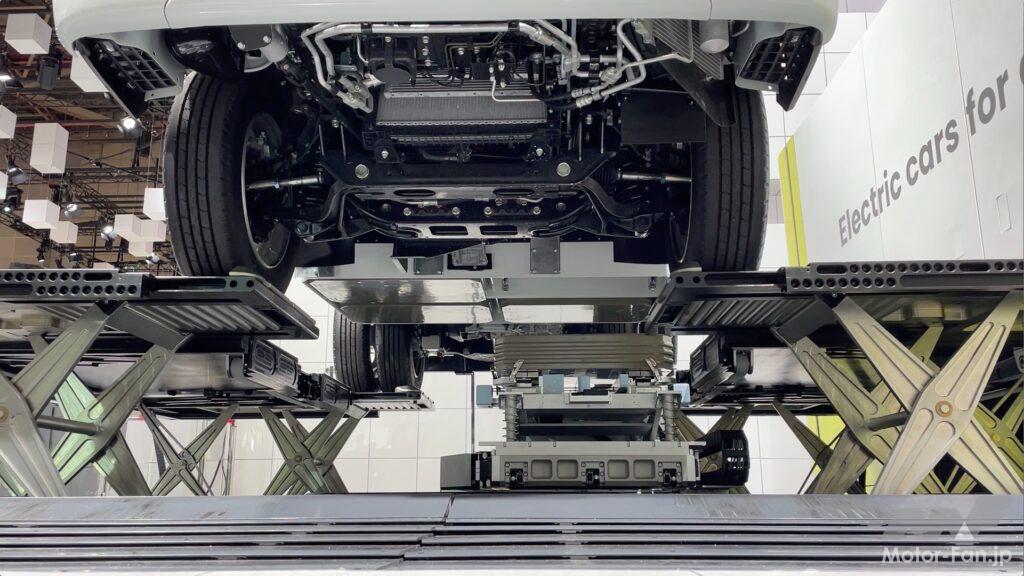

しかし、BEVとなると気になるのが充電。トラックともなるとバッテリー総電力量も乗用車に比べて相対的に大きく、すると充電時間はさらに長くなり――というスパイラルに陥ることが想像できる。三菱ふそうはその課題を、バッテリー交換式モデル/交換ステーションという手段で解決を図る。アメリカのアンプル社と共同実証を進めるこのシステムは、交換ステーションに入庫したeキャンターからバッテリーパックを外して充電済みのそれと入れ替えるというもの。所要時間は5分を目標としていて、実際のデモンストレーションでも提唱する時間の短さを実感できた。

BEVで多く用いられる三元系リチウムイオンバッテリーセルは扱いがシビア。とくに大電流を用いる急速充電やフル加速ではその傷みが加速する傾向にある。あらかじめ、バッテリーに負荷を与えない充電を済ませたパックと交換ステーションで取り替えるだけ、というフローにすることで、リチウムイオンバッテリーを大切に使うという目論見だ。本年の冬には日本国内において試験車両の走行を実施する予定。

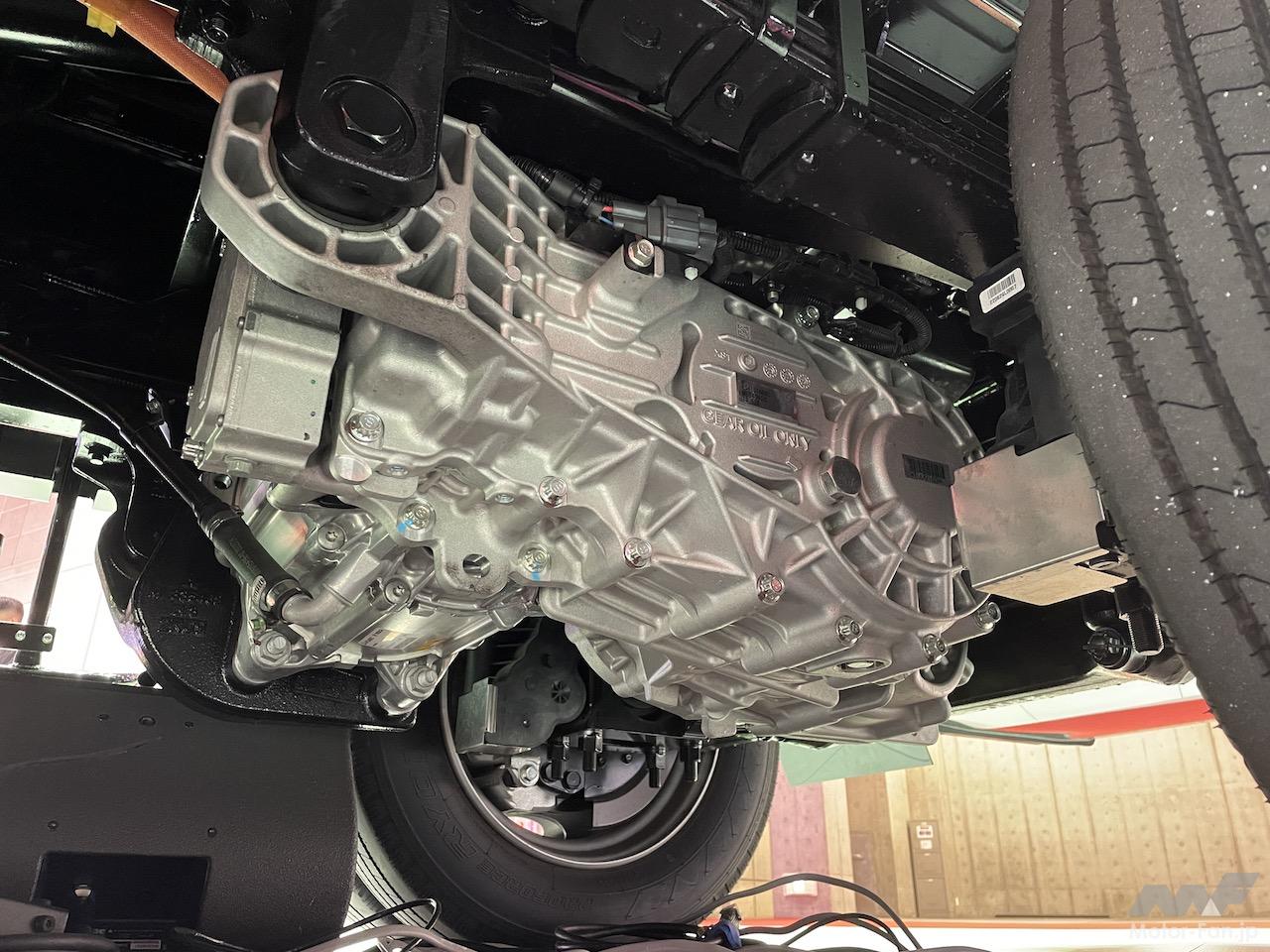

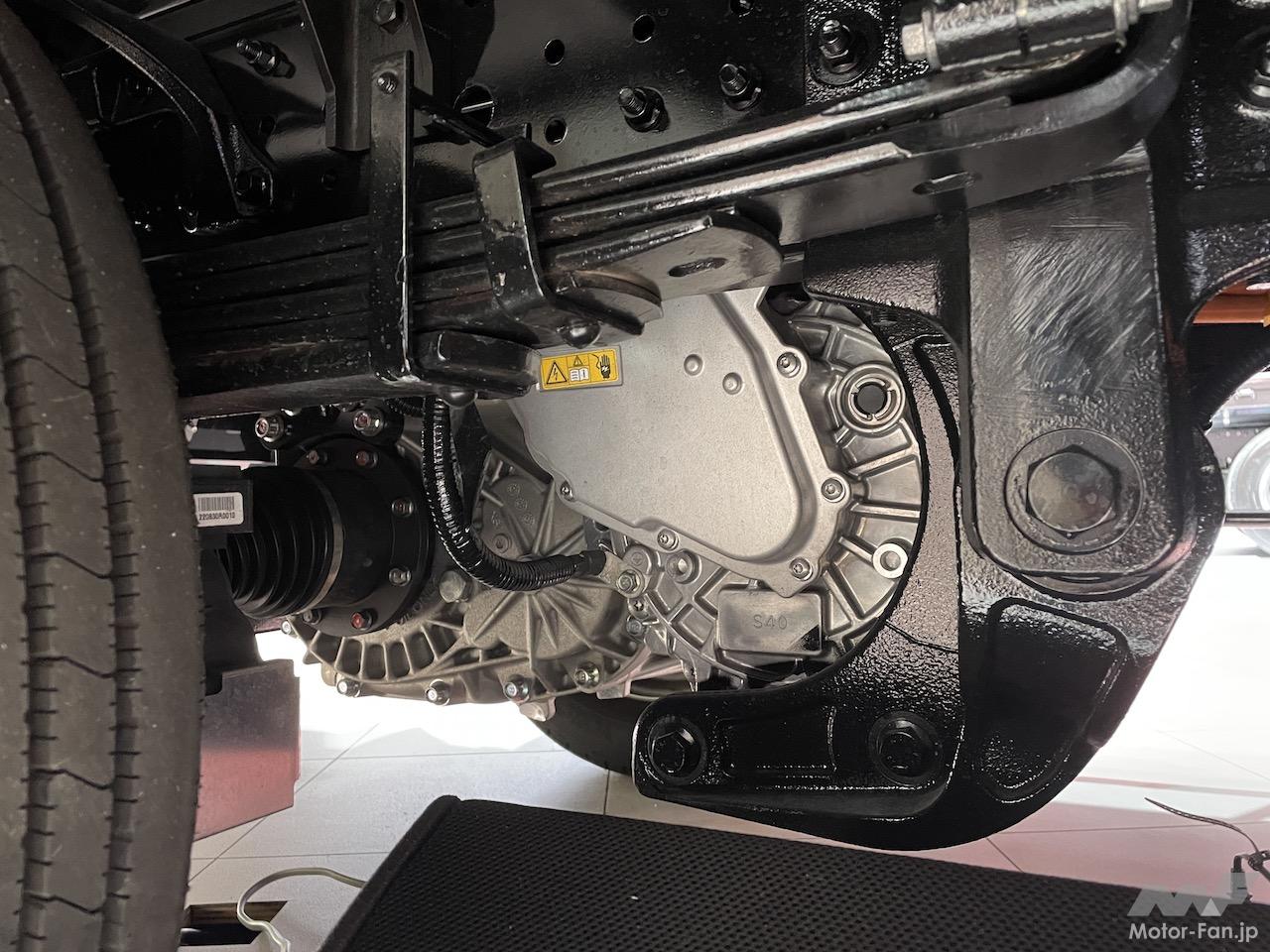

そしてワールドプレミアのスーパーグレート。新型のエンジン・6R30型を搭載したのがトピックのひとつで、高出力要求と低燃費性能を両立させた。シリンダー配列は直列6気筒で、1-3/4-6番それぞれにターボチャージャーを備える過給システム。変速機については2017年モデルで新規投入したAMT・ShiftPilotを継続使用、ただし新エンジンの出力特性に合わせて制御を新設計した。

キャブにはノーマルルーフ/ハイルーフに加えて、今回新たにスーパーハイルーフを設定。オーバーヘッドコンソールの容量はもちろんのこと、キャブ内で立っても頭がルーフにつかないという具合に、広大なキャビンを実現した。

安全装備では「アクティブ・サイドガード・アシスト2.0」がトピック。従来、左折時の巻き込み事故を予防することを目的にミリ波レーダをキャブ左側に備えていたが、新型スーパーグレートでは右側にもミリ波レーダを装着。システムが危険であることを察知すると、20km/h以下のシーンでは被害軽減ブレーキを作動させ緊急停止させる。さらに、装着義務化に先立ち電動パーキングブレーキを装着している。