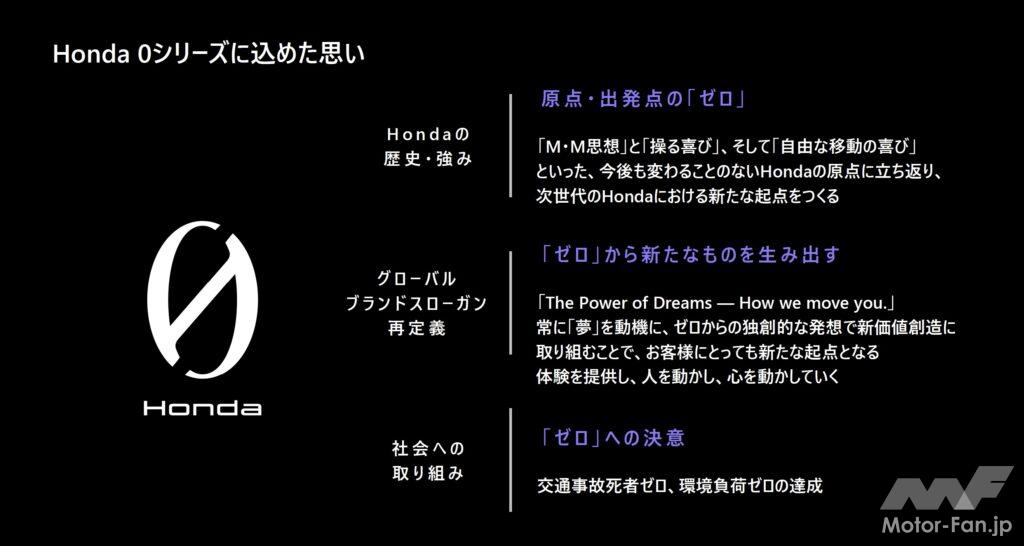

ホンダが未来を賭ける「0(ゼロ)シリーズ」

ホンダがCESで発表した「Honda 0(ゼロ)シリーズ」には、「ホンダのクルマづくりの出発点に立ち返り、ゼロからまったく新しいEVを創造していく」という決意が込められている。ホンダのクルマづくりの出発点には、「M・M思想(マン・マキシマム/メカ・ミニマム)」と「操る喜び」「自由な移動の喜び」がある。では、「まったく新しいEV」とはなんだろうか?

ホンダは2024年にGMとの共同開発モデルであるPrologue(プロローグ)とアキュラZDXを北米に投入する。中国ではすでに、e:Nシリーズを発売。2027年までにBEV10機種を投入、2035年までに全モデルをBEV化する。

しかし、本命は「その次」である。じつはホンダは、GMと共同開発する予定だった量販価格帯の中小型BEVの開発中止を明らかにしている。0シリーズこそが、本命だ。独自開発するBEV専用アーキテクチャーによるグローバル戦略BEVシリーズで勝負をかけるわけだ。

この0シリーズ開発のリーダーが井上勝史氏(本田技研工業執行役専務電動事業開発本部長)だ。2023年4月に発足した電動事業開発本部は5000人弱の陣容で生産チームまで含めて一気通貫で開発できる体制が整えられた。0シリーズの開発モデルは、すでにテストコースを走っているという。「これまでのクルマとは一線を画すクルマになる」(井上氏)という。

電動開発本部四輪事業戦略統括部BEVビジネスユニットオフィサーの假屋 満氏は「0のコンセプトについては、かなりイケルと思っている」と自信を見せた。

デザインは、南 俊叙氏(ホンダ技術研究所常務取締役デザインセンター担当)が新時代の「M・M思想」をカタチにする。この3人が、ホンダのBEV開発のキーマンであることが明らかになった。

中国市場を熟知している井上氏は

「中国では一度BEVを購入したユーザーは二度とエンジン車に戻ってこないという調査結果がある。BEVが技術進化を遂げて、完全に市民権を得た。この動きは国によって濃淡はあるが、グローバルで広がってくるのではないか。長期的にはEV100%の時代が来るのではなかろうか、と思っている。ホンダは2040年を目標にしている。EV市場が踊り場にあることは事実だが、長期的に見たらEV化していくのは間違いない。もうひとつ言えるのは、我々はEVではあくまでも後発になってしまったので、キャッチアップするためにも大至急グローバルモデルを出して、効率を追求しなくてはいけない。そのモデルが0シリーズだ」と語った。

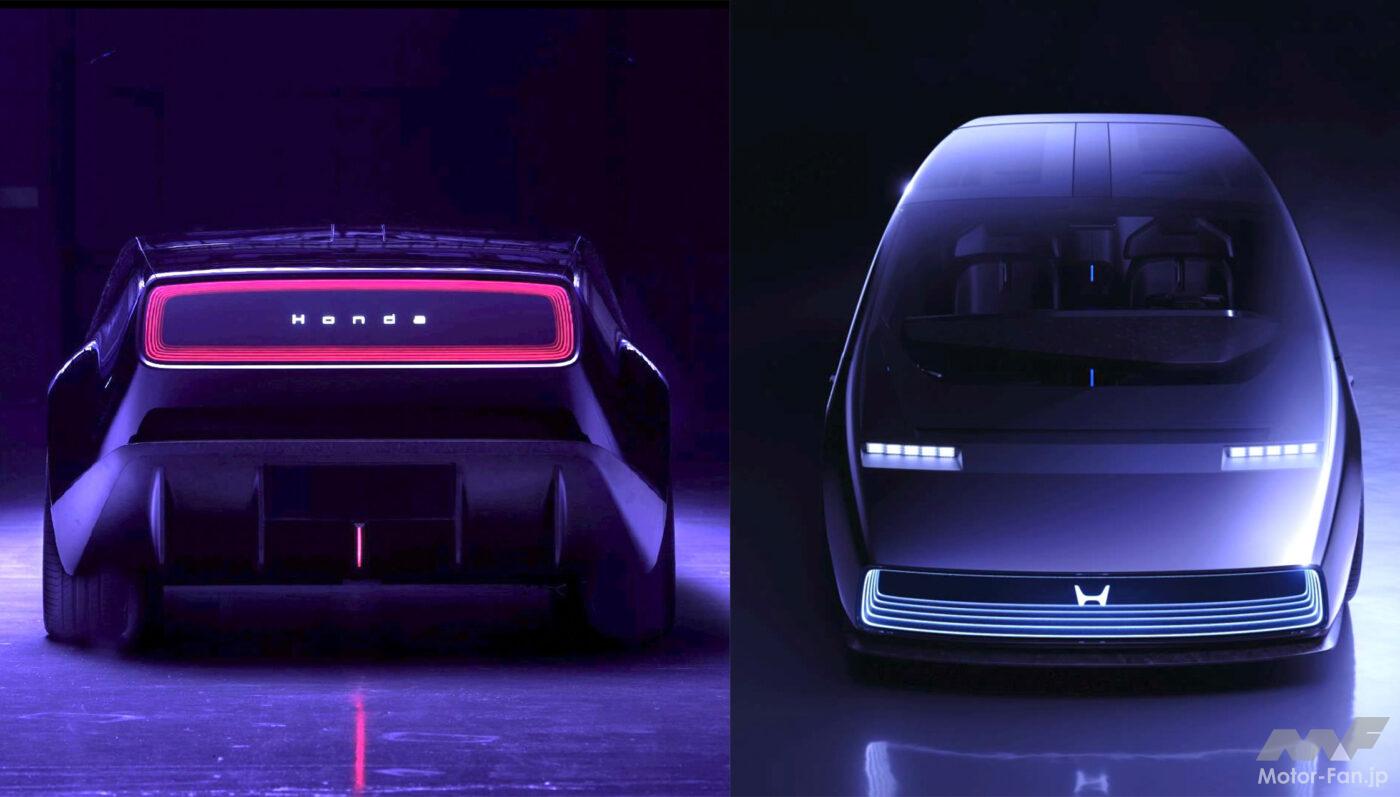

0シリーズを象徴するコンセプトモデル2台をワールドプレミア

SALOON 0(ゼロ)シリーズのフラッグシップコンセプト

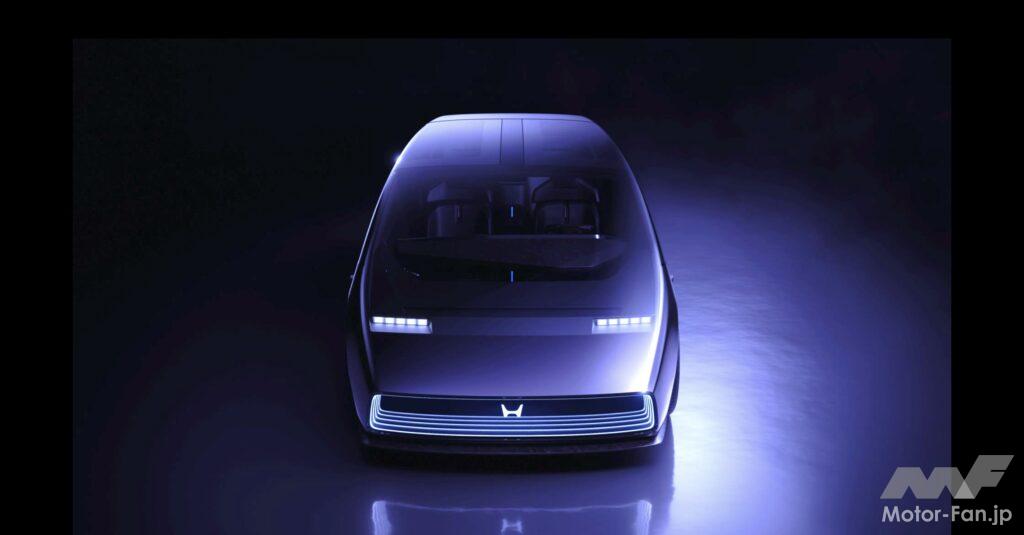

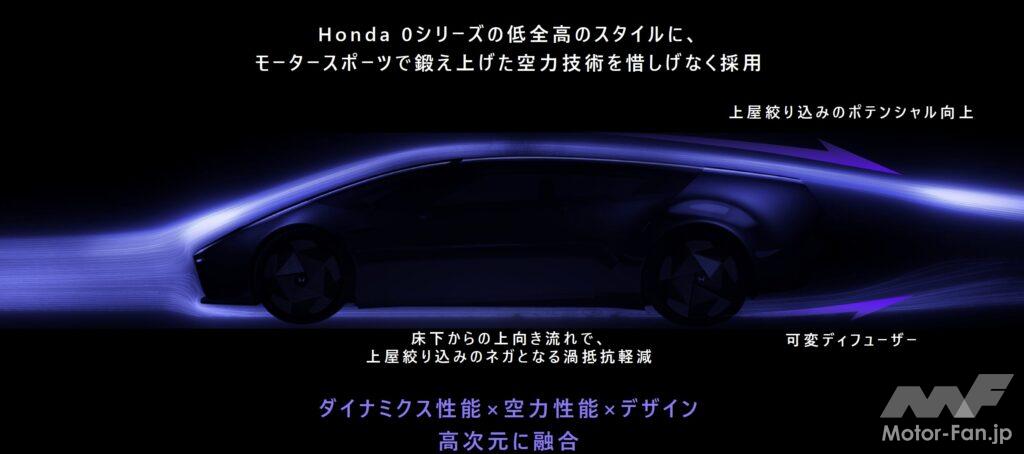

今回、ラスベガスでお披露目された0シリーズのフラッグシップコンセプトがSAOON(サルーン)だ。BEV時代にホンダのM・M思想を昇華させたデザインは、「THE ART OF RESONANCE」がテーマで、「個々の感性を共鳴させ、独創を生みだす」という。ひと目で他のクルマとまったく似ていない低全高でスポーティなスタイルとなっている。具体的なボディサイズは未発表だが、明らかに低い全高と極限まで切り詰められたフロントオーバーハングが特徴的だ。

南氏は「クルマ好きのかたにも納得していただけるようなスポーティでダイナミックなクルマをデザインした」と語る。スタイリッシュな外観からは創造できないほどの広い室内空間も両立しているという。また、インパネはシンプルで直感的な操作が可能なHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)を採用。洗練されたシームレスなUI(ユーザー・インターフェース)を実現した。「目指すのは世界一美しいHMI」(南氏)だ。

SPACE-HUB 人と人、人と社会をつなぐハブ

ホンダ0シリーズ共通のデザイン言語(つまりSALOONとデザイン言語は同じ)のもと、「人々の暮らしの拡張」を提供することをテーマに開発したのがSPACE-HUBだ。「ユーザーの『やりたい』に即座に応えるフレキシブルな空間を備えるSPACE-HUBが人と人、人と社会をつなぐハブとなり共鳴を生み出すという思い」が込められている。

SALOONとSPACE-HUB、どちらのデザイン/パッケージングも、ホンダ独自開発の新しいBEV専用アーキテクチャーなしには成立しない。

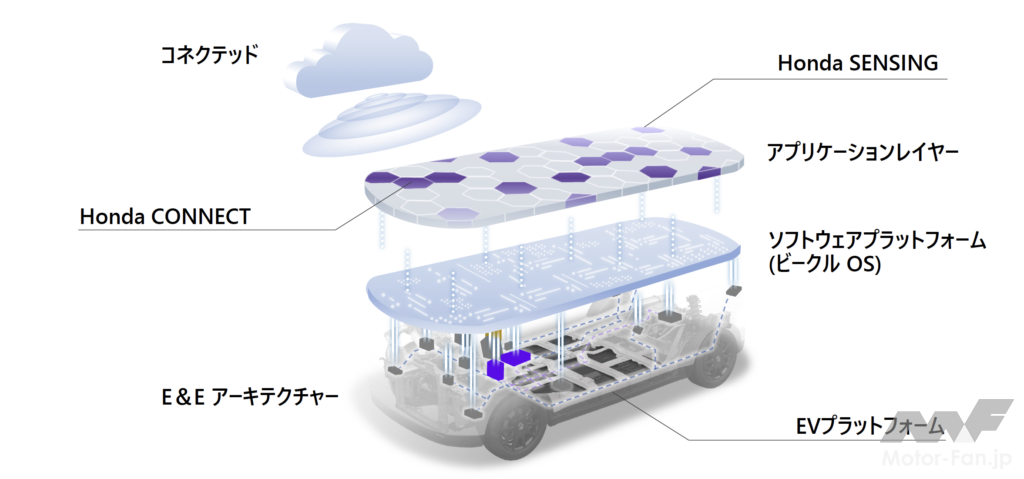

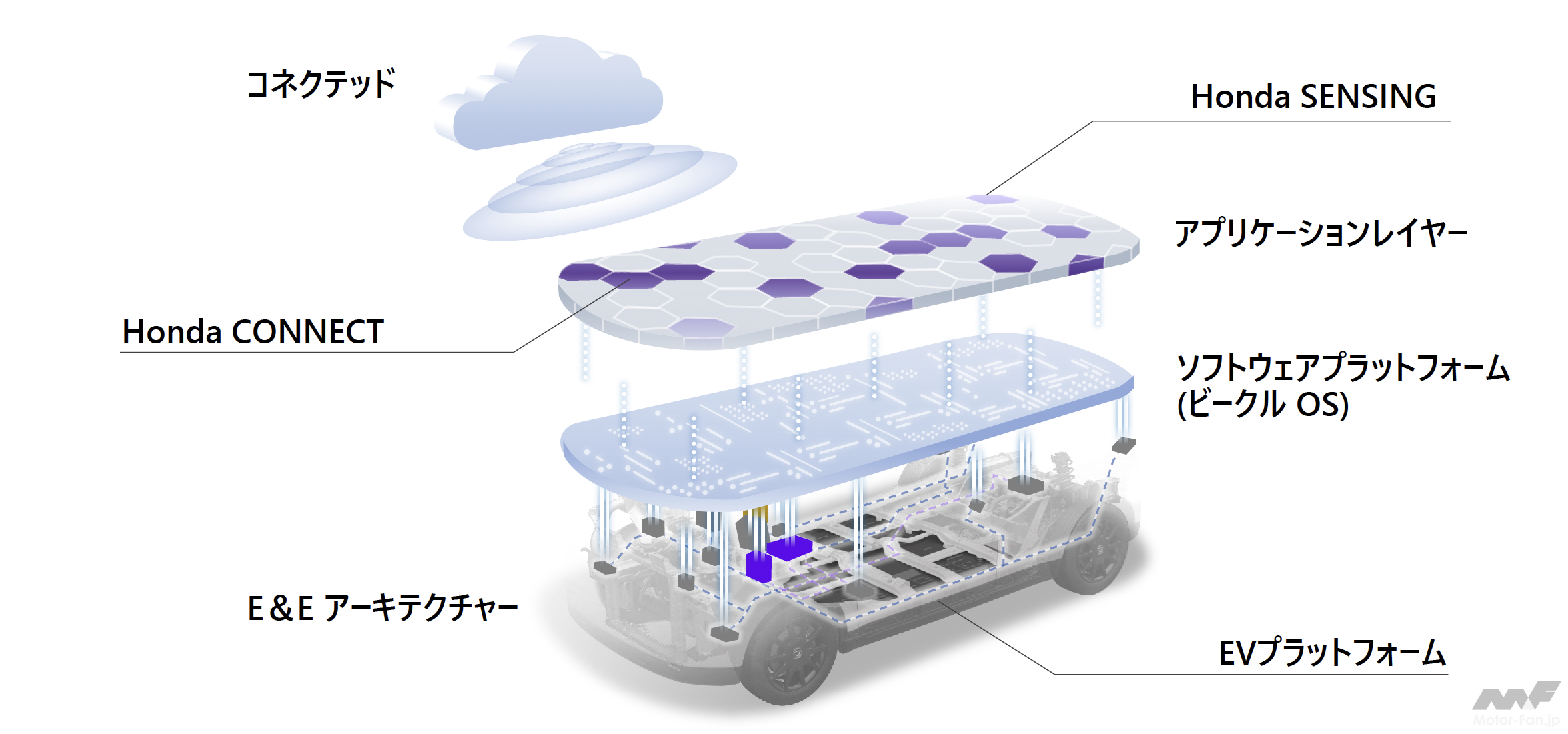

ホンダ独自開発のBEV専用アーキテクチャー

今回お披露目された「SALOON」と「SPACE-HUB」はどちらもホンダが独自開発するBEV専用アーキテクチャーを採用する。開発アプローチは「Thin, Light, and Wise.」(シン・ライト・アンド・ワイズ)だ。これまでのBEVが「Thick, Heavy, bus Smart」であることのホンダ流のアンチテーゼだ。「厚くて重い」から「薄くて軽くて、賢い」へ新しいBEVの価値の創造を目指す。

新アーキテクチャーは、後輪駆動(RWD)をベースとする。各社が開発する次世代BEVの多くはRWDを採用しているから、次世代BEVのスタンダードはRWDベースで、AWD化する際はフロントにモーターを追加搭載することになるようだ。

ハンドリングについては、現行HEV比デフロントの応答性(重心点スリップ角の外向きピーク値×立ち上がり時間=deg/s)が50%以上向上するという。前後重量配分は、リヤ寄り。ステアバイワイヤーも採用する。詳細は不明だが、「3Dモーション統合制御」によるモーションマネジメントシステムでドライバーの思い通りのコントロールを実現するという。

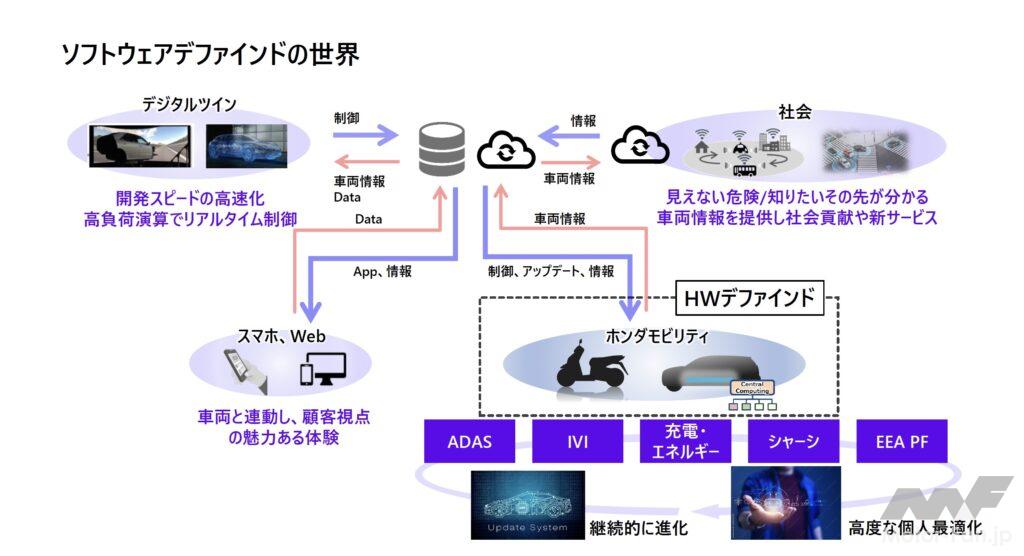

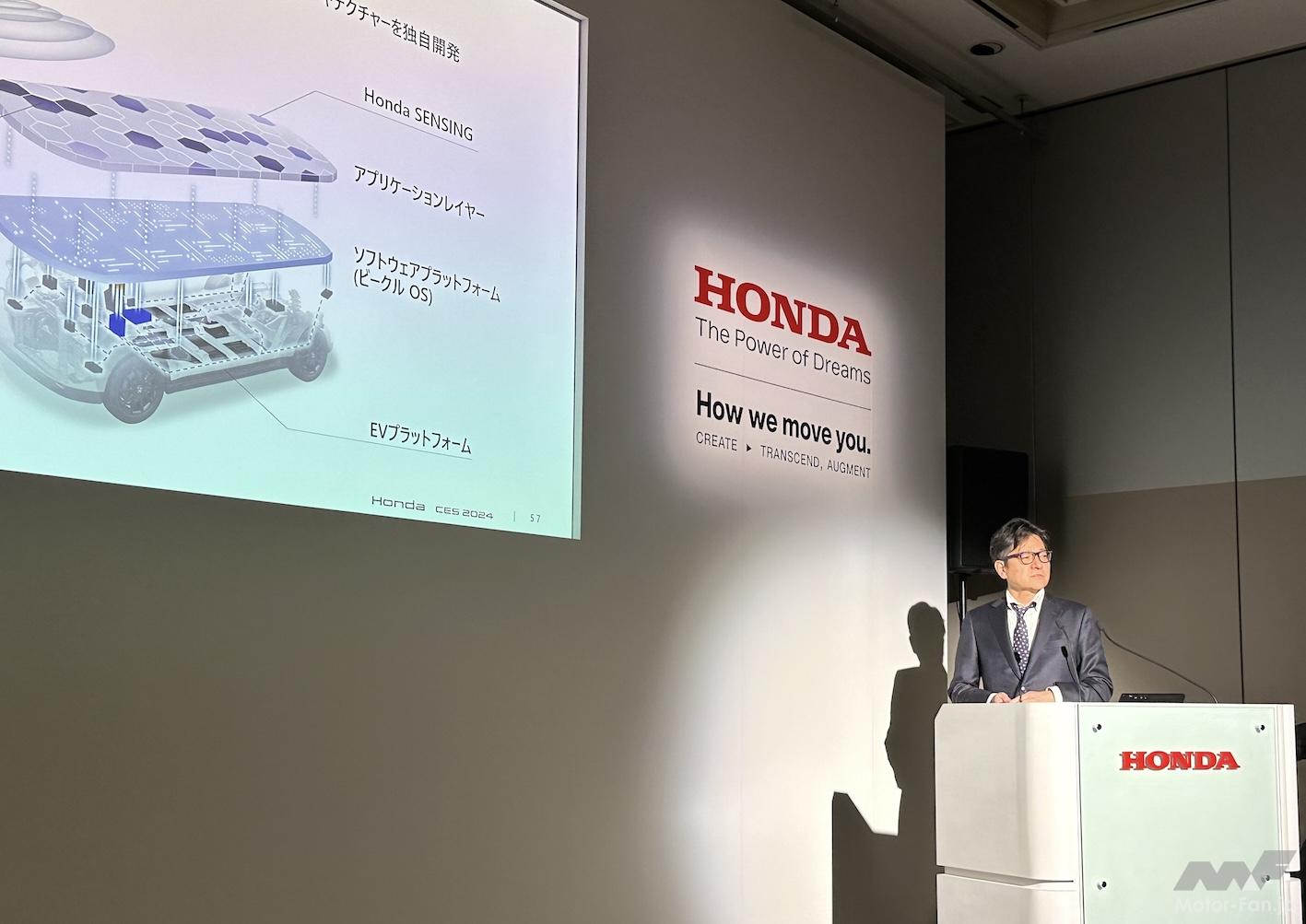

今後、SDV(ソフトウェア・デファインド・ビークル)の世界で重要となるビークルOSもホンダは独自開発する。

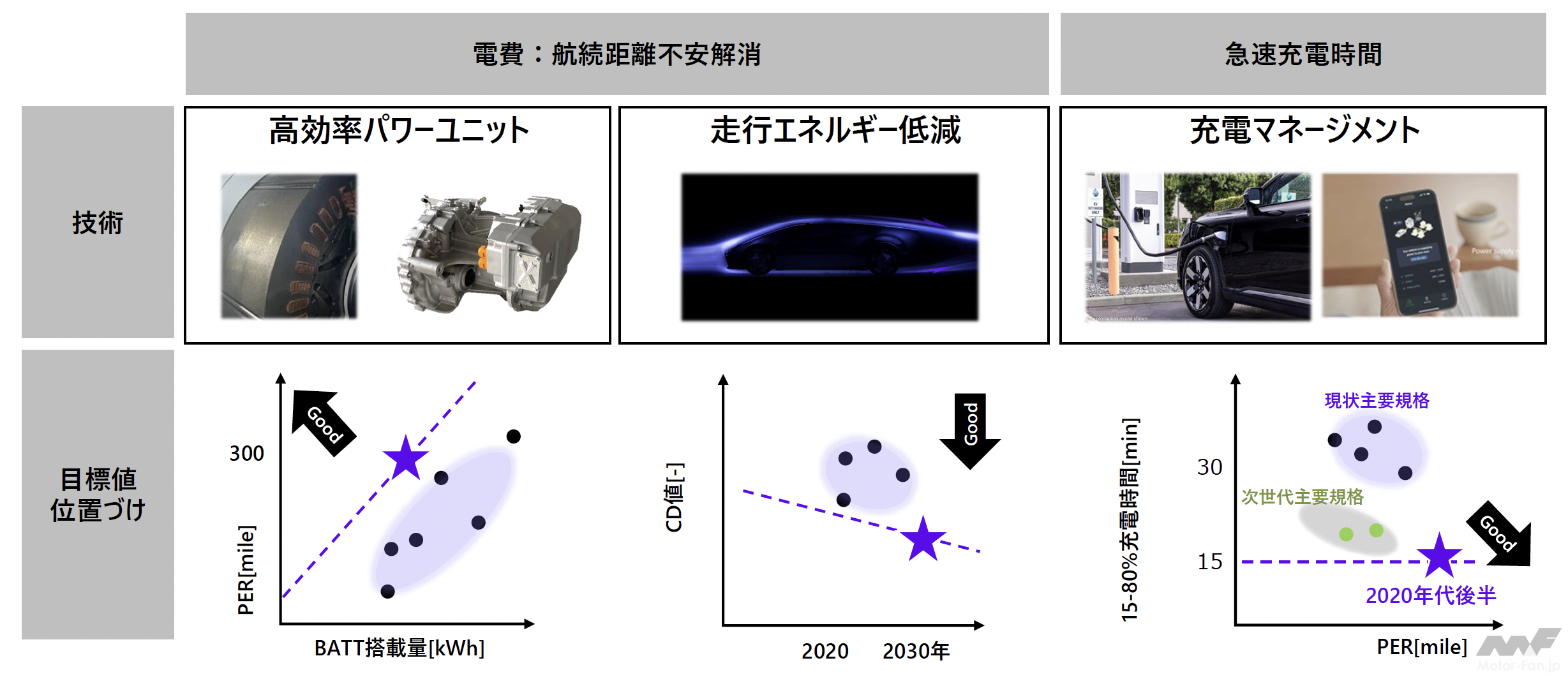

少ないバッテリー搭載量で300マイル(約482km)以上の航続距離

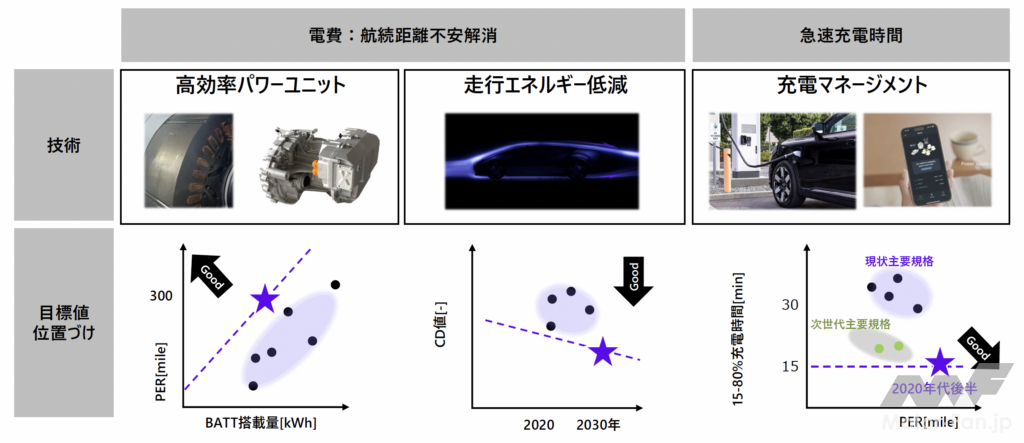

0シリーズでは、コンセプトの「Light」を実現するために、少ないバッテリー搭載量で300マイル(約482km)以上の航続距離を実現する。具体的は電気変換効率やパッケージングに優れたe-Axle(イーアクスル)、軽量で高密度なバッテリーパック、高い空力性能により、最小限のバッテリー搭載量で充分な航続距離を目指す。

具体的な搭載量については明かされなかったが、少なくとも航続距離は500km程度として、100kWhオーバーのようなバッテリーは積まないということだろう。Prologueがバッテリー85kWhで航続距離が300マイルだから、少なくともそれ以下、資料のグラフを見ると、大幅に少ないバッテリー搭載量で可能にする目標のようだ。

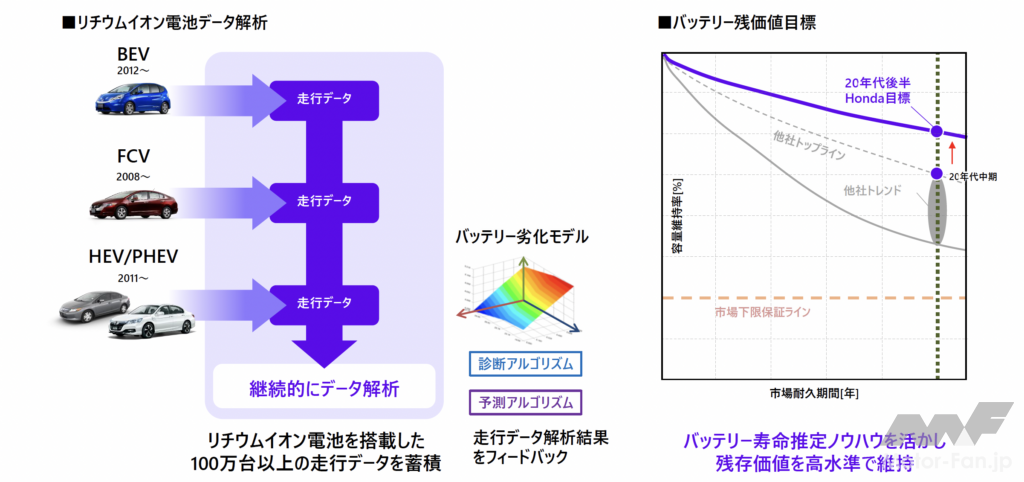

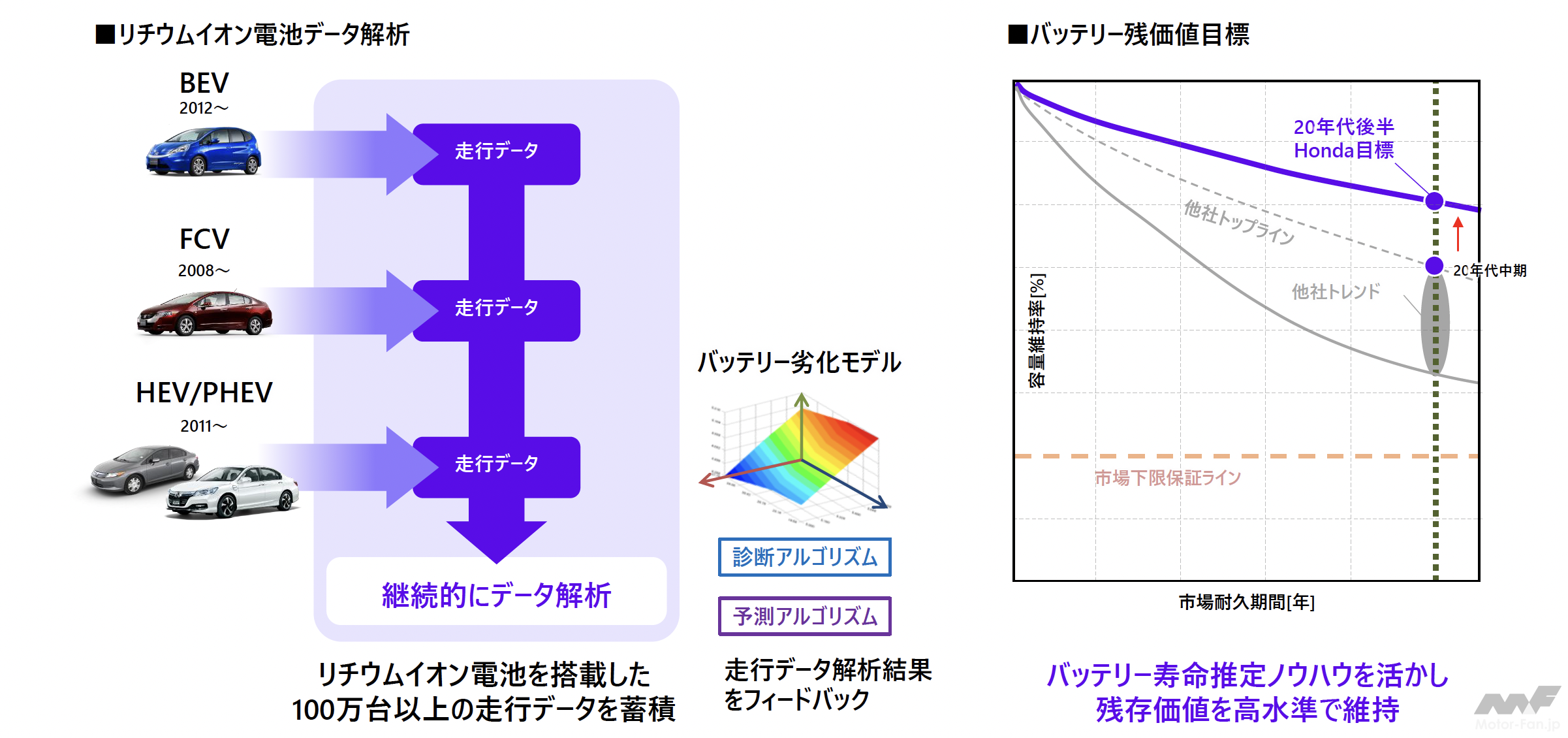

充電時間については、2020年代後半に投入する0シリーズではSOC15%~80%の急速充電時間を10~15分程度に短縮する。また、使用開始から10年後のバッテリー劣化率10%以下を目指す。バッテリーの劣化率が低ければBEVの残存価値を高水準に維持できるわけだ。

新「H」マークに込めた覚悟

ホンダの覚悟は「H」マークの刷新にも表れている。44年間使い続けてきたHマークを0シリーズから新マークに変えていく。

現在の「H」マークは1981年に改訂されて以来、微調整を受けながら使い続けられてきた。今回、ホンダの四輪車の象徴である「H」マークを新たにデザインすること、変革への思いを示す。両手を費遂げたようなデザインは、モビリティの可能性を拡張し、ユーザーに向き合う姿勢を表現している。

あらためてホンダ最初の四輪車T360や、初期のモデルの「H」マークを見てみると、新しいHマークとの共通点があるように思える。このあたりも「原点に回帰し、勝負をかけるホンダ」の覚悟が読み取れる。

この新「H」マークは、0シリーズから採用になる(つまり、現行ホンダ車には付かない)。2040年にEV/FCEV販売比率100%を目指すホンダだから、2040年には新Hマークがホンダ全車に付いていることになる。

0シリーズは2026年の北米市場を皮切りに、日本、アジア、欧州、アフリカ・中東、南米と、グローバル各地域へ投入される。ホンダの本気、期待せずにはいられない。

ホンダの新EV「Honda 0(ゼロ)シリーズ」見たことがないまったく新しいカタチ、2台のコンセプトカーが登場(写真で見てみる)

ホンダの新EV「Honda 0(ゼロ)シリーズ」見たことがないまったく新しいカタチ、2台のコンセプトカーが登場(写真で見てみる)