航空機用エンジンを手掛けるも短期間で撤退

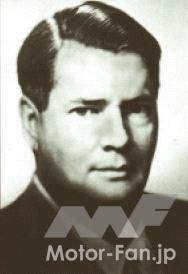

ジョン・W・クリスティー(1865年5月6日生~1944年1月11日没)

少年時代に鉄工所で働きながらクーパー・ユニオン(※)で工学を学び、軍艦の砲旋回装置の特許取得によって名声を得、潜水艦の研究、FWD自動車や軍用車両の開発で多大な功績を残した。レーサーとしてアメリカの国内レースやフランスGPにも参加している。写真は1904年に自身が開発したFWD1号車のステアリングを握るクリスティー。

※クーパー・ユニオンについては以下バックナンバーを参照

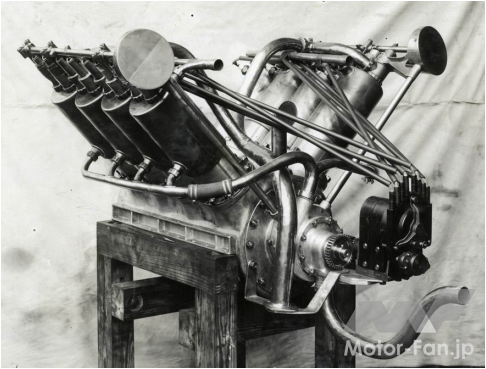

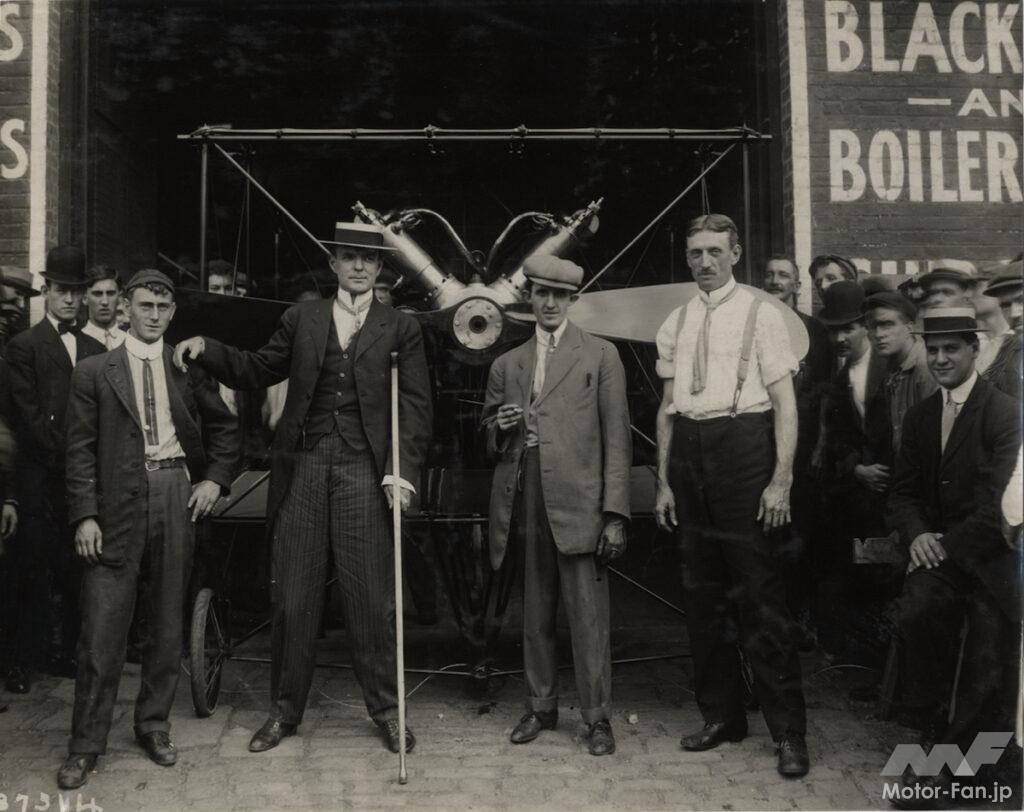

モータースポーツ活動を縮小したクリスティーが、次に取り組んだのが航空機用エンジンだった。1910年に彼はニューヨーク・ヘラルド紙の社主であり、実業家であるゴードン・ベネットJrが主催する「ゴードン・ベネット・カップ」(第一次世界大戦の中断期間を挟んで1909~1920年に開催された航空機によるレース。同名の自動車レースや気球レースもあるので混同しないように注意が必要)への参加を目論み、彼はわずか1年という短期間で最高出力110hpを発揮する斬新なV型8気筒SOHCの航空機用エンジンを開発している。

このエンジンをカーチスに模した複葉機にタンデムで搭載し、航空のパイオニアであるチャールズ・K・ハミルトンが搭乗することになっていた。ところが、レース開始直前にエンジントラブルが生じ、残念ながら彼の飛行機は離陸することなく欠場を余儀なくされる。

不思議なことにあれほど新技術の開発に情熱を燃やし、何度失敗しても不屈の精神で諦めることなく挑戦を続けてきたクリスティーだが、こと航空機用エンジンからはこの一件ですっぱり諦めて早々と撤退を決めてしまう。

ライト兄弟による世界初の有人動力飛行からわずか7年。飛行機はいまだ海のものとも山のものともつかぬ物であり、将来の可能性はともかくとして、この時点では商業利用も軍事利用も夢物語に過ぎず、見せ物の粋を超えることはなかった。そのような状況では大金を叩いて航空機用エンジンを開発しても、とても採算ベースに乗るようなものではなく、すでに自動車ビジネスで失敗していたクリスティーには、いかに技術的な関心が高くとも、おそらくはこれ以上開発を続けるだけの資金的な余力がなかったのだろう。

第一次世界大戦の勃発により自動車関連技術を陸戦兵器の開発に活かす

前回も語ったとおり、1912年にクリスティーはFWD消防車を開発し、これがある程度成功したことで、彼が経営する「クリスティー・ダイレクト・アクション・モーターカー・カンパニー」(以下、CDAMC)の事業はやっと一息ついていた。

そんなクリスティーのもとに欧州から彼の運命を変える大きなニュースが届いた。1914年7月に勃発した第一次世界大戦である。当初、この戦争は「この年のクリスマスまでに終わる」と楽観視されていたが、当時の複雑な国際情勢も絡んで戦闘はますます激化し、さまざまな新兵器が投入されたことから、戦場はこれまでに前例のない陰惨なものとなって、長期化を余儀なくされた。

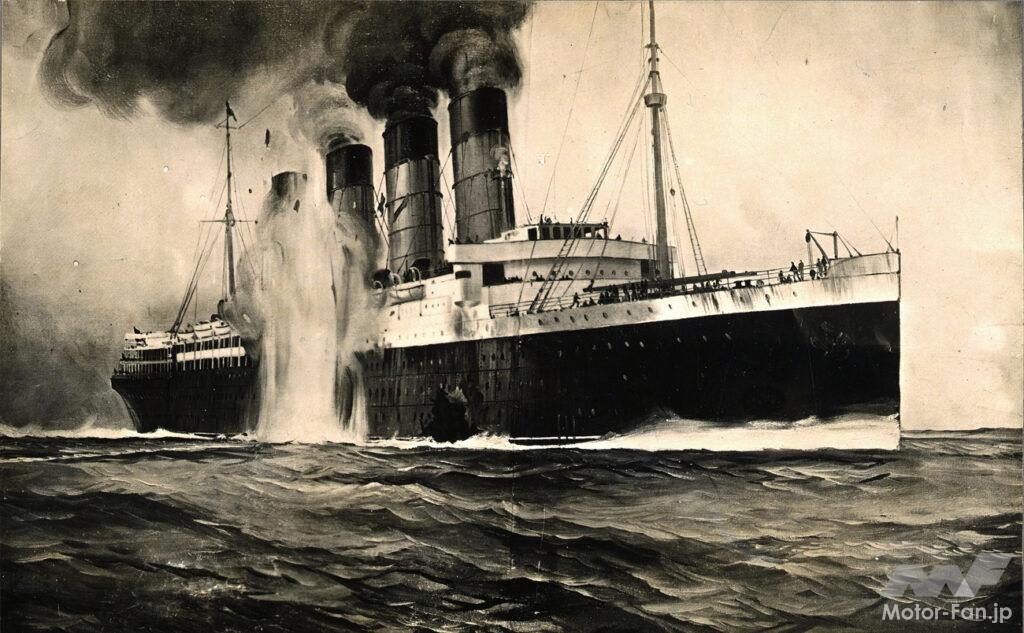

当初、クリスティーの母国アメリカは中立を保っていたが、ドイツのUボート(潜水艦)による「ルシタニア号事件」(英客船が無警告で撃沈された事件)によりアメリカ人乗客128名が犠牲になると、同国の世論はドイツに対する非難の声が高まった。

さらに、ドイツがメキシコに対して中央同盟国入りを持ちかけた際に、その見返りとして参戦が予想されるアメリカに勝利した暁には、米墨戦争で失ったテキサスを領土回復させるとの密約を持ちかけたことが米諜報機関によって白日の元にさらされたことと、その後も続いた無制限潜水艦作戦で米商船3隻が撃沈されたことが決定打となって1917年4月にアメリカはドイツに対して宣戦布告をした。

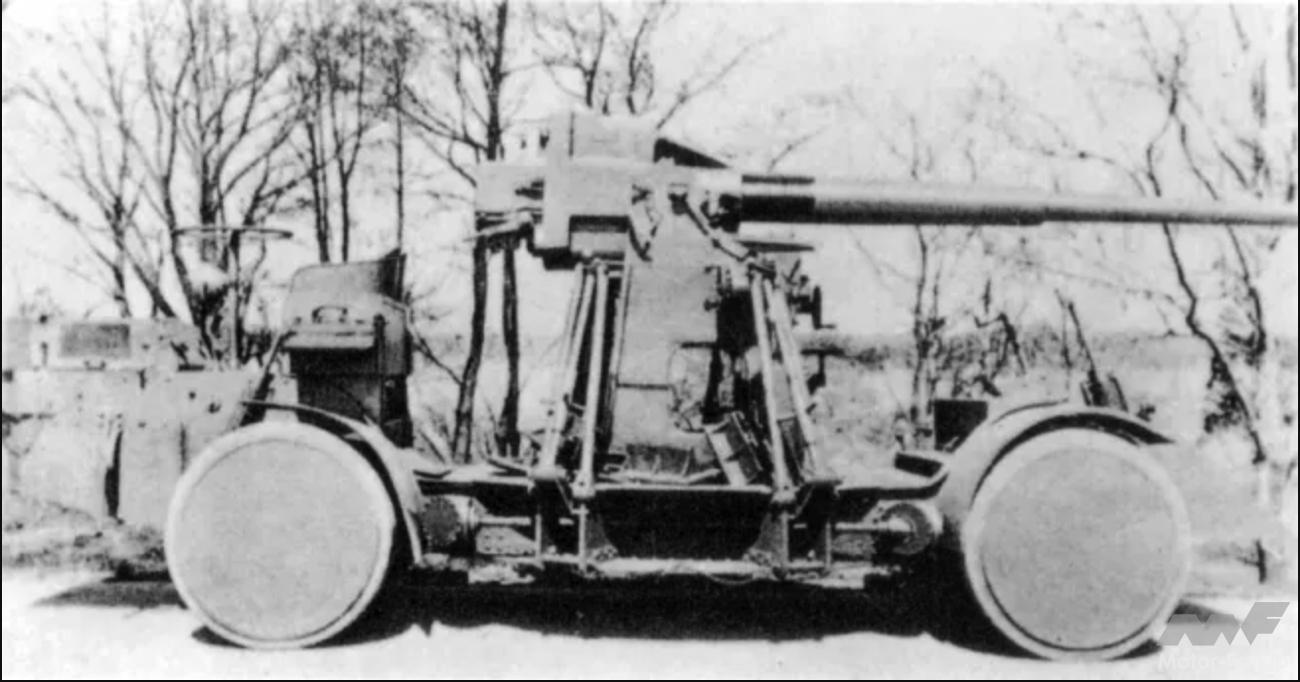

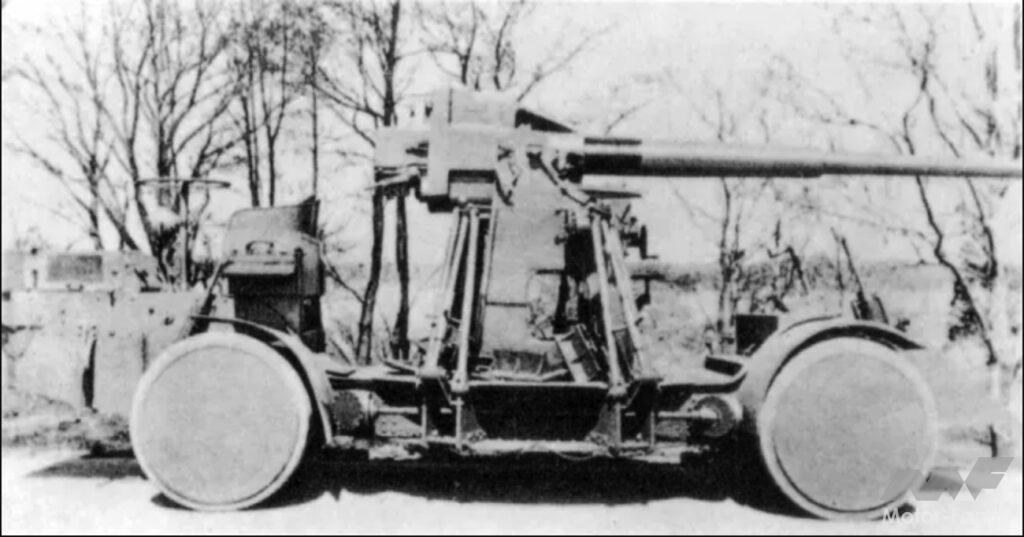

愛国者であり、アメリカが遠からず参戦することを予期していたクリスティーは、戦争の勃発とともに米陸軍のための兵器開発に乗り出し、1916年に米陸軍兵器委員会に試製4WD自走高射砲を提出している。

だが、同委員会は兵器に関する厳格なガイドラインを規定しており、それを時代遅れで非合理なものと受け止めたクリスティーは要件に合わせた改修を拒絶。クリスティーの頑固さと官僚機構に対する彼の反発心はその後のキャリアに暗い影を落とすことになる。

クリスティー初の戦車は最悪の乗り心地で陸軍に拒否される

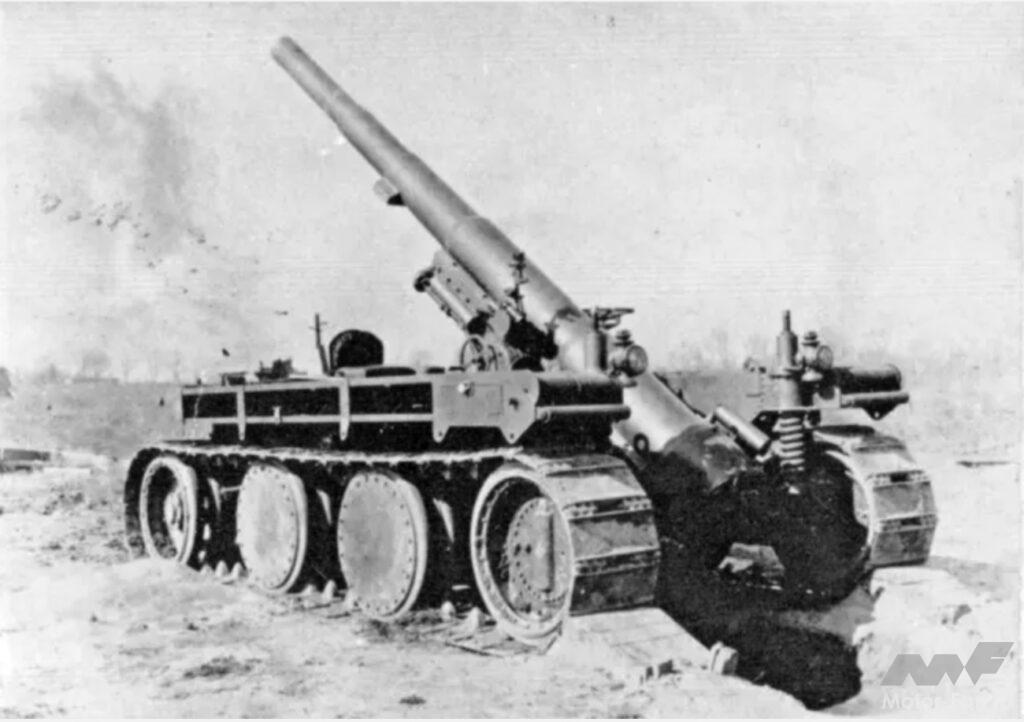

第1次世界大戦の終結後、戦場で新兵器・戦車が大いに活躍したことに注目したクリスティーは、1919年に自身初の戦車となるM1919中戦車を試作している。

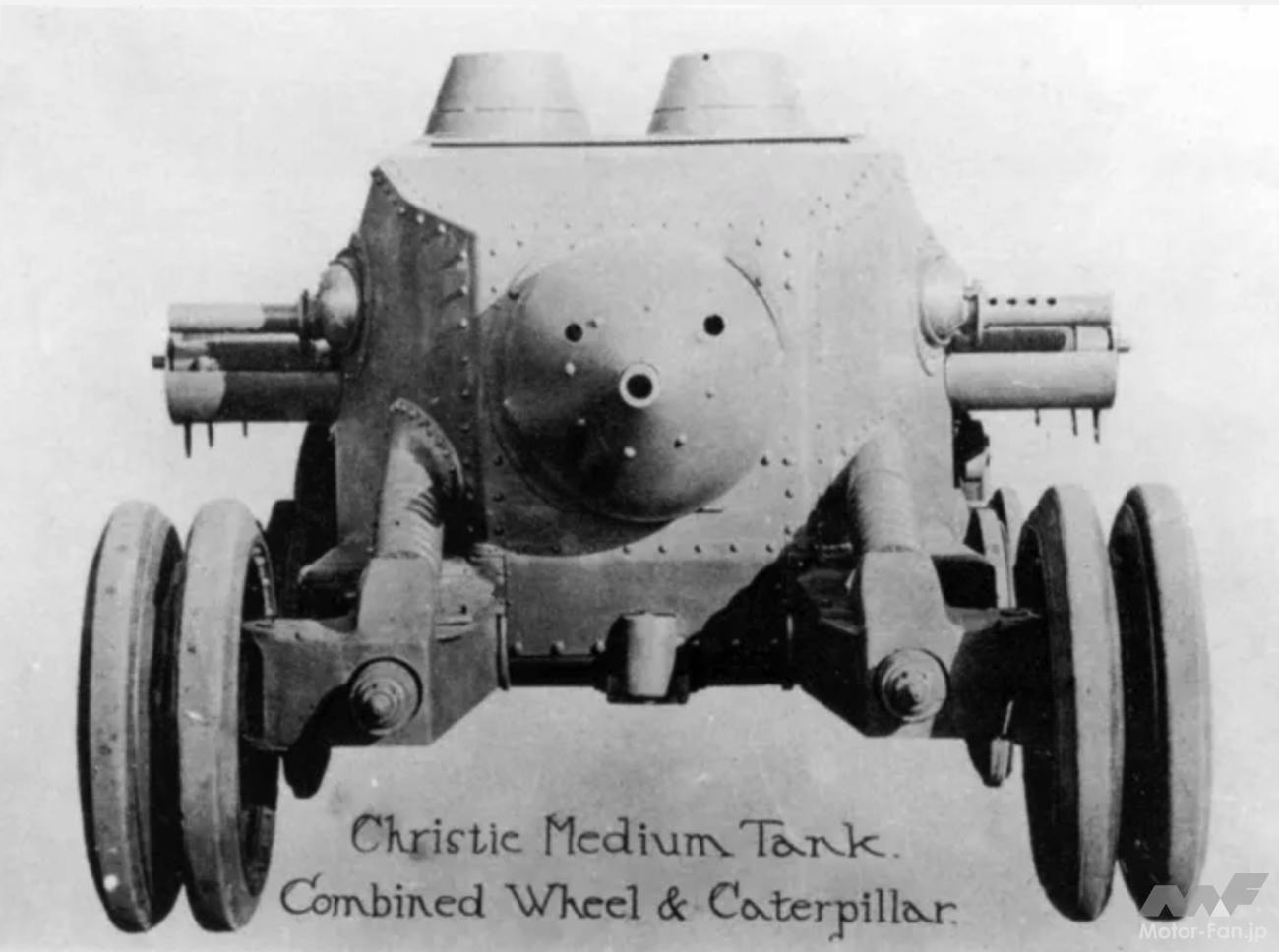

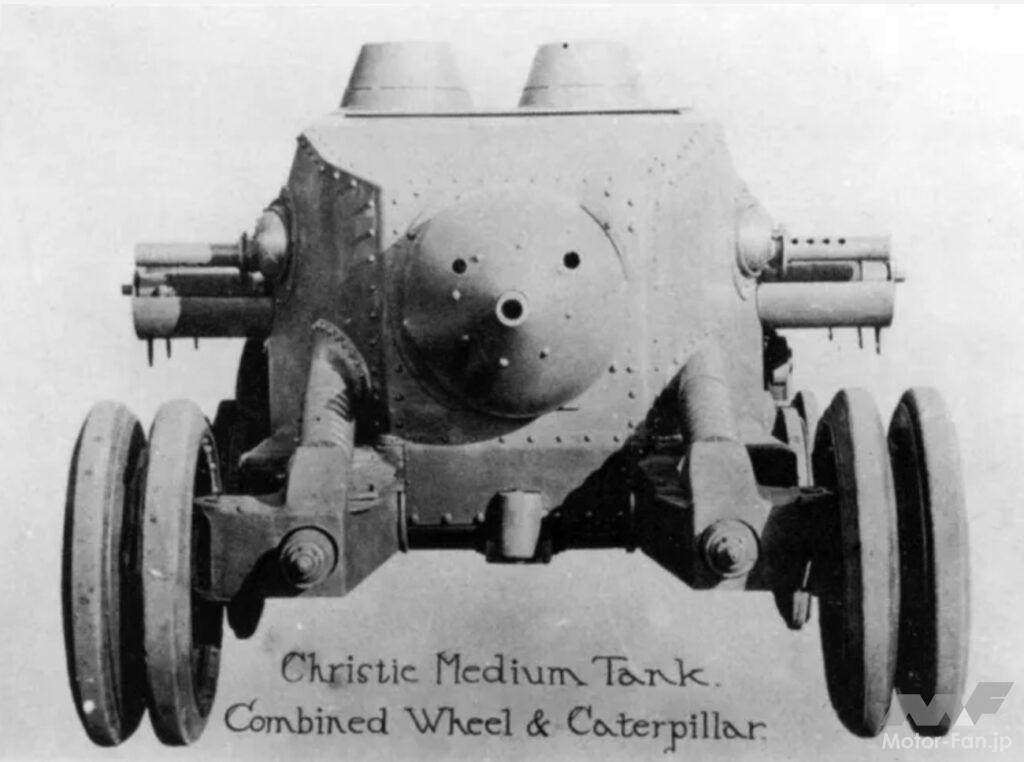

当時の戦車は機動性が低く、自走での長距離移動は信頼性の面で難があったことから、この戦車は車体の四隅にゴムタイヤを備えた大型の車輪を配置し(駆動輪は後輪となる)、行軍時は履帯を外した状態で走行して、戦場近くで再び履帯を履かせるという「コンバーチブルドライブ」(装輪装軌併用式)を採用していた。

武装はイギリス製のオードナンスQF 6ポンド砲を旋回砲塔に搭載し、砲塔の上には30口径機関銃を備えた旋回銃塔を備えた二段砲塔を採用。パワーユニットは120hpを発揮する自社製の6気筒水冷ガソリンエンジンが搭載されていた。

M1919はメリーランド州アバディーン性能試験場において、1921年2月から2ヶ月間に渡って、競合する兵器局が製作したA型中戦車とともにテストされた。

その革新性こそ評価されたものの、サスペンションが車体中央のボギーにしか採用されておらず、路外での乗り心地が耐えがたいほど酷く、エンジンのパワー不足に加え、信頼性も不安視された。

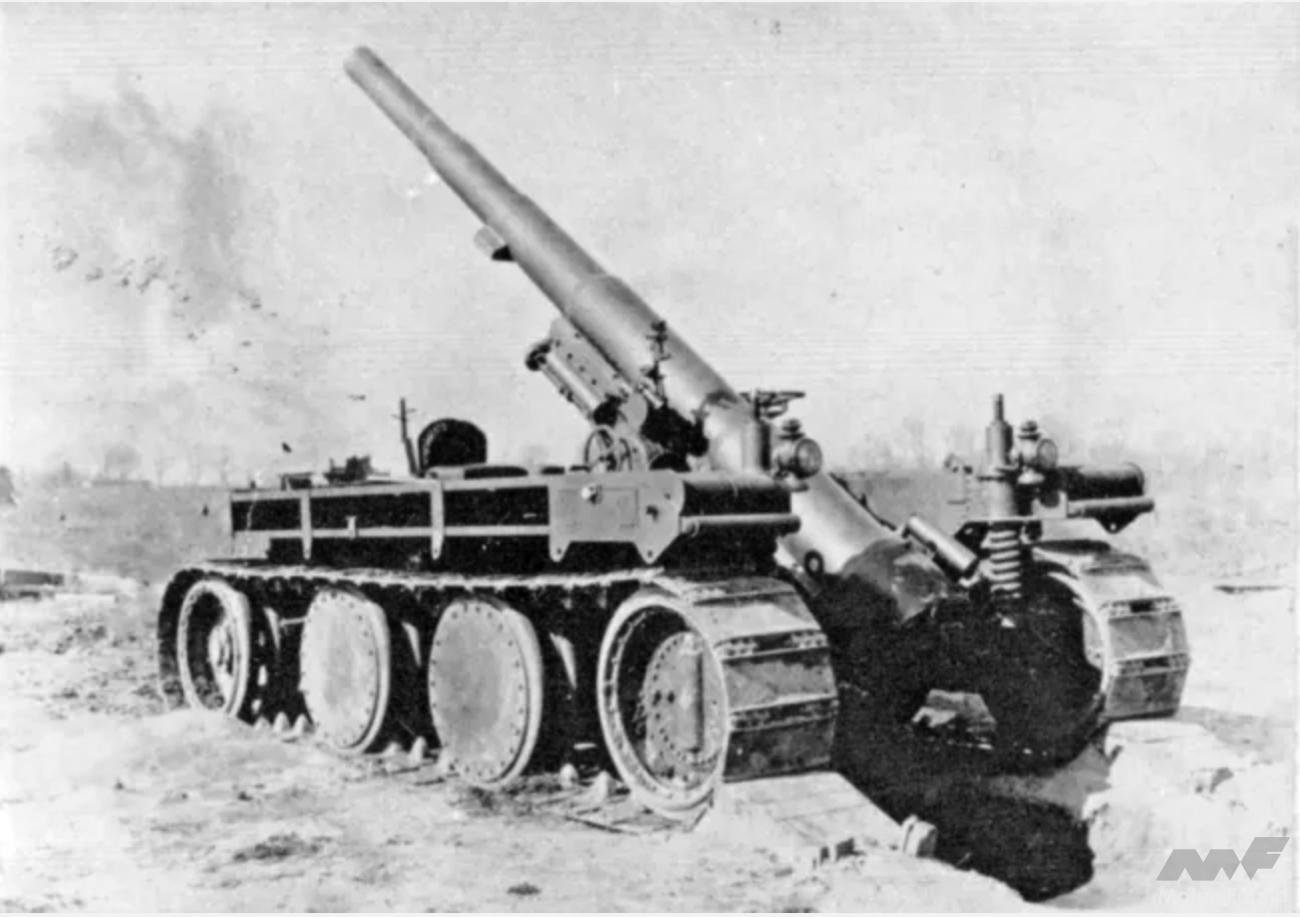

そのことを軍から指摘されるとクリスティーはM1919のボギーとサスペンションを改良し、二段砲塔を撤去して車体に武装を備えたM1921自走砲で再審査に臨んだが、信頼性を理由にこれもまた退けられた。

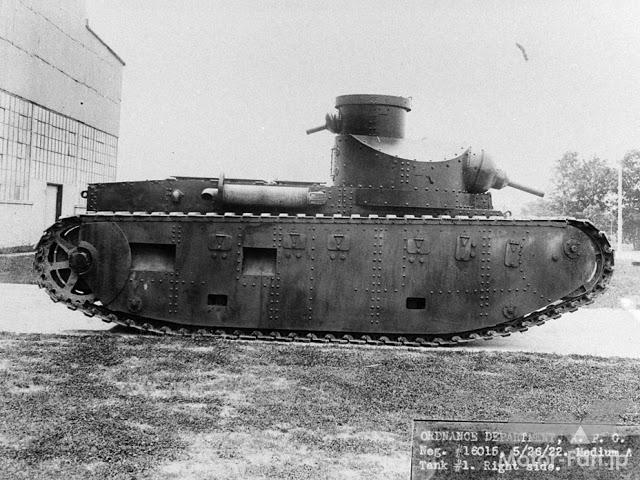

最終的に陸軍が選んだのはA型中戦車で、改良が施されたあと1928年にM1中戦車として制式化されている(量産化はされなかったが)。

経営危機の会社を救った水陸両用車がアメリカ海兵隊装甲車両の原点に

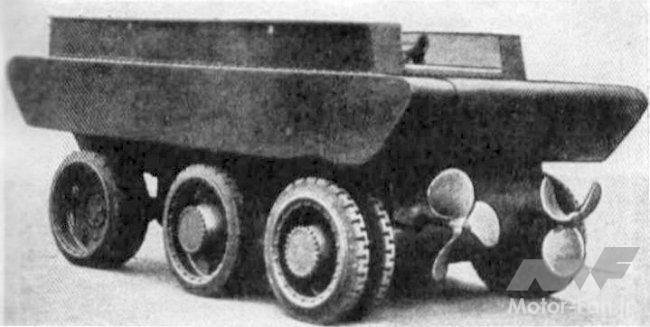

クリスティーの自信作であったM1919が退けられたことにより、CDAMCは経営危機に陥ってしまう。だが、タイミング良く資金難に喘ぐ彼のもとに兵器局から「以前に受領した試作兵器の代金」の名目で10万ドルの小切手が送られてきたのだ。これで破産の危機を免れたクリスティーは、イギリス軍のガリポリ上陸作戦失敗の戦訓から上陸作戦に使用する専用の装甲車両を求めていた米海兵隊に対して、彼は前例のない水陸両用戦車の開発を請け負ったのだ。彼は兵器局から受け取った資金を元手にして4ヶ月という短期間で試作車・M1921水陸両用車を完成させる。

米海兵隊に提出された水陸両用車は、さっそく1921年6月に米軍関係者が見守る中、ニューヨーク州とニュージャージー州の州境を流れるハドソン川で渡河試験が行われ、途中で水没することなく無事に川を渡り切ることに成功した。

ただし、この車両には武装・装甲ともに施されていなかった上に、車体にはバルサ材でできた不格好な着脱式フロートが取り付けられており、その完成度はお世辞にも高いものとは言えなかった。

だが、このトライアルで成功の糸口を掴んだクリスティーは、それから振り出しに戻ってゼロから設計をやり直し、寝食を忘れて水陸両用車の開発に打ち込んだ。その結果、4回目の試作車両でようやく性能的に満足できる車両が完成した。

M1924と名付けられた試作車両はさっそく1924年にプエルトリコのクエブラ島で行われた米海軍・海兵隊の合同演習で実地テストが行われることとなった。しかし、試験日はあいにく海は荒れていた。戦艦ワイオミングから進発した試作車は途中で操縦困難になり、目的地である島に上陸することなく母艦へと引き返している。その翌日、再試験が行われた際には、昨日とは打って変わって波は穏やかになり、今度は無事に島へ上陸することができた。

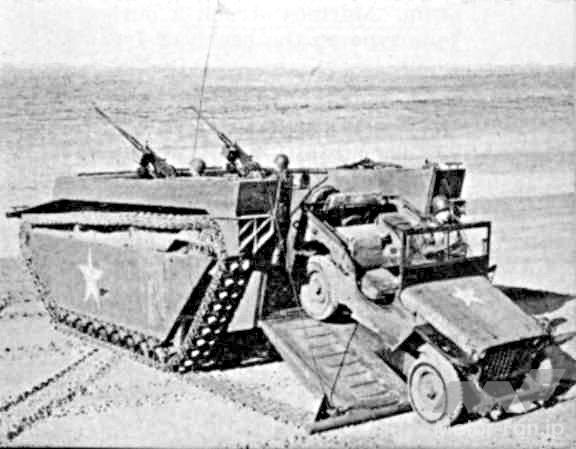

2日間に渡るテストを監督していたホランド・スミス海兵隊大将は「クリスティーの試作車は対航性に難があれど、水陸両用車の将来性は有望である」との結論を導き出した。この結果を受けて、クリスティーの水陸両用車は大量採用こそ逃したものの、少数が海兵隊戦車・GC-2として導入されることが決定した。

GC-2はのちに米海兵隊が装備するすべての水陸両用車シリーズの原点となった車両である。実戦に耐え得る水陸両用車の登場は、1935年にドナルド・ローブリングが開発するLVT-1を待たなければならなかったが、同車の誕生により水陸両用車を用いた水陸両用作戦の研究は進み、関連技術の開発にも予算がつくようになった。その成果は太平洋戦争によって花開き、島嶼を巡る日本軍との戦いで米国は作戦を有利に進めることができたであった。

ドナルド・ローブリング(1908年11月15日生~1959年8月29日没)

アメリカの建築家にして発明家でもある。祖父は1883年にニューヨーク市内を流れるイースト川最初の固定橋であり、建造当時は世界最長の橋となったブルックリン大橋を設計したジョン・A・ローブリングの曾孫である。アメリカ国家歴史登録財であるローブリング・エステート(スポテッドハウス)を設計するなど建築家として活躍したほか、科学や機械工学にも知見があったことから1937年に水陸両用車を設計した。

GC-2の誕生がなければ、第二次世界大戦から朝鮮戦争にかけて活躍したLVT-1/2/3はもちろんのこと、ベトナム戦争に投入されたLVTP-5、そして冷戦後期から現在でも運用が続けられているLVTP-7(現・AAV-7)の存在はなかったか、誕生しても登場時期はずっと後にずれ込んでいたことだろう。

クリスティーサスペンションを初採用した革新的な快速戦車

M1928で再び陸軍の正式採用を狙う

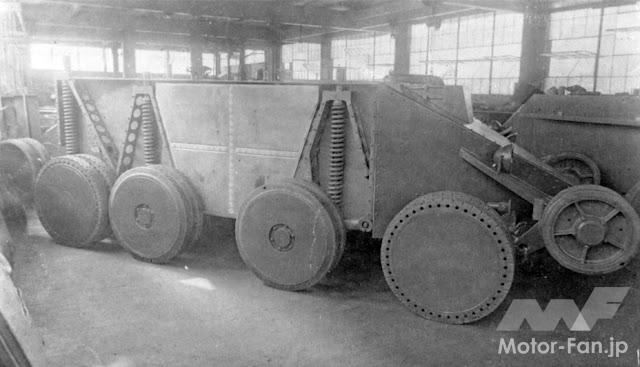

GC-2が米海兵隊に一応の採用を見たことで会社の経営が持ち直すと、クリスティーは再び陸軍向けの戦車開発に取り組むようになる。M1919およびM1921の失敗からサスペンションの重要性を痛感したクリスティーは、クロスカントリー能力だけでなく、乗員の疲労を軽減する乗り心地にも留意するようになる。

こうして5年の歳月と38万2000ドル(現在の貨幣価値で655万ドル。現在の邦貨換算で9億6200万円)もの開発費用を投じて試作戦車M1928を製作するのであった。

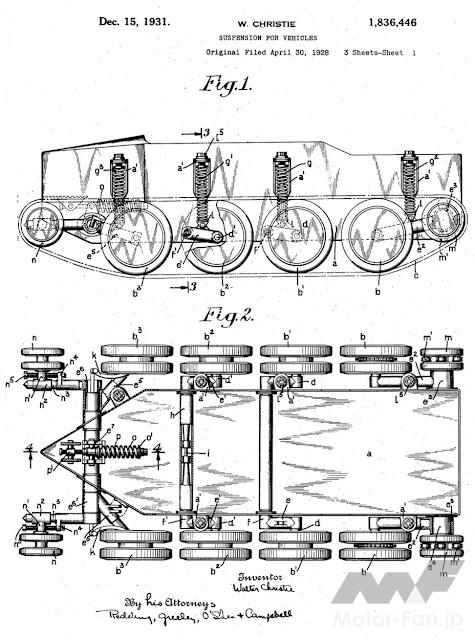

この戦車には車体側面の四対の大型転輪を懸架するために、車体と装甲板の二重構造で収納したクリスティー式サスペンションを採用していた。このサスペンションはクリスティーが「スーパースプリング」と名付けたストロークの大きなコイルスプリングによる独立懸架方式が用いられていたのだ。これにより従来のリーフスプリングを使ったサスペンションに比べて路外機動性に優れ、M1919で問題となった乗り心地も大幅に改善したのである。

さらにクリスティーはM1919で試みた「コンバーチブルドライブ」をより技術的に精錬させた上で再び採用した。

そのメカニズムは車体後部の駆動輪と第4転輪をチェーンで繋ぎ、第1転輪に転舵機構を組み込んだことで、履帯を外した状態で路上走行を可能にしたのだ。この戦車の心臓部には338hpを発揮する航空機用リバティL-12エンジンを搭載していた。さらに車体を8t代という軽量に仕上げたことから装軌走行時の最高速度は68km/h、舗装路を装輪走行した際には110km/hの高速で駆け抜けた。これは当時の戦車の速度性能を遥かに上回るものであり、現在のMBT (主力戦車)に匹敵するか、場合によってはそれを上回る数値である。

ただし、この戦車の装甲圧は最大でも12mmと機関銃弾程度にしか耐えられず、旋回砲塔もなく、武装は機関銃が2丁のみと当時の水準で見ても貧弱であった。 この戦車に絶大な自信を持っていたクリスティーは「1940年代でも通用する性能」との意味を込めて非公式ながらM1940と呼んでいたほどだ。

米陸軍総参謀長に性能が認められ採用を賭けた公式テストに臨むが……

1928年10月、バージニア州フォートマイヤーの陸軍施設でM1928のデモンストレーションが行われた。そして持ち前の速度性能と悪路走破性を披露し、見学に訪れていた陸軍参謀総長のチャールズ・P・サマーオール中将ら米陸軍首脳陣を驚愕させた。さっそく彼らは陸軍の諮問機関である歩兵戦車委員会に採用を前提とした公式テストの実施を要請した。

チャールズ・P・サマーオール(1888年年3月4日生~1955年5月14日没)

陸軍士官学校を卒業後、少尉として第一歩兵連隊に任官。その後は砲兵に転科し、米西戦争や米比戦争、第一次世界大戦と戦った。大戦戦後は第一師団長、ハワイ方面軍司令官などを歴任し、1924~1926年まで陸軍参謀総長を務めた。卓越した戦略眼と優れたリーダーシップにより、当時の米陸軍内では尊敬を集めた人物だった。

ところが、同委員会は旧来からの戦車の姿に拘泥しており、「戦車とは歩兵支援のための兵器であり、防御力と火力こそが不可欠なもので、速度性能など無用の長物」として採用に難色を示した。

これに対してクリスティーは「将来の陸上戦闘は、戦車を中心とする機械化部隊が敵陣深く侵入し、短時間のうちに敵の弱点である戦略的要衝や補給拠点を撃滅することで戦いの趨勢は決する。そのため新型戦車に必要となるのは火力や装甲ではなく圧倒的な機動力なのだ。いやしくも戦争のプロである軍人がなぜそのことがわからない?」との自説を展開した。これは約10年後にナチス・ドイツが第二次世界大戦で実践した「電撃戦」の戦略構想そのものだった。

だが、第一次世界大戦の塹壕戦の記憶がまだまだ冷めやらぬ時代のことだ。この当時、電撃戦に理解を示していたのは、機甲戦という新たな軍事ドクトリンを提唱した英陸軍人であり軍事学者であったジョン・フレデリック・チャールズ・フラーや、その影響を受けて第二次世界大戦で世界に先駆けて電撃戦の実践者となったドイツのハインツ・ヴィルヘルム・グデーリアン、マルヌ会戦やヴェルダンの戦いの研究から陸軍の機械化を提唱していたフランスのシャルル・ド・ゴール(のちの第18代フランス大統領)、そして先の大戦で戦車部隊を指揮した経験を通じて早くから戦車の真価を見抜いていたアメリカのジョージ・S・パットンくらいのものだった。

歩兵や騎兵、砲兵を主力とする前世紀から続く戦略思想が未だに信奉されていた各国の陸軍では、大多数の軍人にとって戦車は所詮補助兵器であり、電撃戦構想は取るに足らない机上の空論に過ぎず、軍の秩序と伝統を蔑ろにする危険な思想として白眼視されていた。

ジョン・フレデリック・チャールズ・フラー(1878年年9月1日生~1966年2月10日没)

イギリスの軍人であり軍事学者。参謀将校であったフラーは、第1次世界大戦に戦車部隊の作戦将校として勤務した。大戦後は陸軍省内で戦車のバトルドクトリン(戦闘教義)について研究を進め、1926年に参謀本部軍事顧問として戦車戦術に関する論文を多数執筆。「電撃戦」の基礎理論を構築する。1933年に軍から退役すると英国ファシスト連盟に所属して政治家を目指したが落選した。

ハインツ・ヴィルヘルム・グデーリアン(1888年年6月17日生~1954年6月14日没)

ドイツ軍人。第二次世界大戦時の緒戦を自身が提唱した「電撃戦」を用いてポーランドとフランスを打ち破り、勝利して「ドイツ機甲部隊の父」と呼ばれた機甲戦術の先駆者である。しかし、独ソ戦が始まるとヒトラーと対立して予備役となる。大戦末期に陸軍参謀総長として復活するが、首都ベルリンが危機的状況にもかかわらず、ハンガリーへの戦力投入に固執するヒトラーに反対して解任された。戦後はイギリスの軍事評論家リデル・ハートの勧めもあり、回顧録『電撃戦』を執筆して世界的なベストセラーとなった。彼が戦車に求めた「厚い皮膚より速い脚」との言葉は『ガールズ&パンツァー』の作品内でも用いられている。

シャルル・ド・ゴール(1890年年11月22日生~1970年11月4日没)

フランス陸軍の軍人であり、第二次世界大戦後に第18代フランス大統領に就任。陸軍士官学校卒業後、フィリップ・ペタン(第二次世界大戦期におけるヴィシー政権首班)指揮下の歩兵第33連隊への勤務から軍歴をスタートさせる。第一次世界大戦では「ヴェルダンの戦い」でドイツ軍の捕虜となり、捕虜収容所で同室となったミハイル・トゥハチェフスキー(のちに赤軍元帥。旧ソ連軍の近代化に尽力するもスターリンの大粛清で銃殺刑となる)と同室になり、共同で戦車戦術の研究を始める。大戦後、ポーランド軍事顧問を経て、フランス陸軍大学校に入学。かつての上司であったペタンの推薦を受けて陸軍の教育を担当する。独仏戦では新編された第4機甲師団の師団長として戦車の集中運用で侵攻軍に立ち向かうが、母国の敗戦を受けてアフリカに逃れ、自由フランス軍を組織して枢軸国と戦った。

こうした世相の中で一介の技術者であったクリスティーが、新型戦車のプレゼンを通じて電撃戦の戦略思想を大上段にブチ上げたのだから軍との軋轢が起こらないはずがない。

歩兵戦車委員会はM1928の装甲の薄さと火力不足を主な理由としつつ、米陸軍の戦車採用基準に達していないとしてクリスティーを最初から退けようと考えていた。

しかし、軍の権威を重んじる同委員会では、彼をあからさまに門前払いして陸軍参謀総長の顔を潰すような真似をすることも躊躇された。両者は喧々諤々の議論を重ねた結果、頑固なクリスティーもわずかに譲歩して装甲と火力の改良を約束したことから、最終的にM1928の採用は見送られたものの、改良型の再審査を行うことで両者はひとまず合意に至った。

こうして5万5000ドルの予算がつけられ、1930年から改良型戦車の開発が始まった。この戦車こそが「クリスティー式サスペンション」の名を後世まで残し、彼が直接開発に携わった戦車の中でもっとも完成度が高く、今なおエポックメイキングな存在として高く評価されているM1931(陸軍名:コンバーチブル中戦車T3)である。

この戦車がなければ旧ソ連のBTシリーズは存在することがなく(当然、『ガールズ&パンツァー』に登場するBT-42も)、旧ソ連に大祖国戦争の勝利をもたらしたT-34も誕生することはなかった。この戦車の誕生からの紆余曲折については、次回に改めて語ることにしよう。

(C)GIRLS und PANZER Finale Projekt

『ガールズ&パンツァー 最終章』第4話のBlu-ray&DVDが3月27日発売!

冬季無限軌道杯の準決勝となる大洗女子学園vs継続高校戦と聖グロリアーナ女学院vs黒森峰女学園戦を納めた『ガールズ&パンツァー 最終章』第4話のBlu-ray&DVDが3月27日に発売される! 特典には新作OVAをはじめ『最終章』第4話上映記念舞台挨拶や「大洗あんこう祭2023スペシャルステージ」など豪華特典が満載。これは買いだ!

また、取り扱い店ごとに異なる特典も用意されている。特典の内容についてはオフィシャルサイトをチェックしよう!

『ガールズ&パンツァー 最終章』第4話 発売日:2024年3月27日(水) Blu-ray特装限定版:8580円(税込) DVD:6380円(税込) ※特典・仕様は予告なく変更になる場合がございます。 ※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。 (C)GIRLS und PANZER Finale Projekt