連載

自動車業界鳥瞰図2023年、タイで売れたBEVの8割は中国車

3月下旬に開催された第44回バンコク国際モーターショーでは、中国のOEM8社とベトナム民族系のビンファストがBEVをずらりと並べた。日欧米のBEVより相当に割安であることから、各社のブースは賑わっていた。中国OEM側は「手応えを感じた」と言う。しかし、このショーの名物である「商談会」はそれほど賑やかではなかった。

バンコク国際モーターショーはタイの大手出版社・グランプリが主催する。筆者が初めて訪れた1990年代に比べると、見違えるほど立派なショーになった。このショーは昔からトレードショーでもあり、出展各社は「モーターショー特別値引き」「モーターショー特別ローン金利」などで集客する。目の前に展示車が並んでいるので、じっくり観察しながら説明を聞くことができる。ショー会場で購入成約するとショー限定プレゼントをもらえる。

開催初日の午後から夜にかけて(会場は21時まで開いている)2度、各ブースの人出を観察した。商談客で賑わっていたのはトヨタ、ホンダ、三菱自動車、いすゞといった日本勢だった。中国勢はそれほどではなく閑散としているブースもあった。「見るクルマ」と「欲しいクルマ」と「実際に買うクルマ」は、やはり違った。

昨年、タイでは約7.5万台のBEVが売れた。そのうち8割強が中国車だった。もっとも売れたのはBYDオート(比亜迪汽車)の「ATTO 3」。車両価格は120〜130万バーツである。為替レートでは1バーツ=4.1円強だが、物価と所得の水準から「クルマ購入での負担」として捉えると「1バーツ=10円での勘定が妥当」と三菱自動車の現地幹部は言う。つまり120万バーツは1200万円である。

中国製BEV、逆風が吹き始めた?

新車購入層は全世帯数の15%程度と言われる。高価な新車を買うことは一家にとって大イベントだ。初回車検の有効期間が7年間なので、7年目に下取りに出すオーナーは多く、7年落ちの中古車が一定の市場を形成している。ここまでトラブルなく乗れることが重要だ。しかし、中国製BEVのトラブルがSNSで拡散され、2024年に入ってBEVの売れ行きに影響を与えた。

タイでは短時間に道路が冠水するほどのスコールがよくある。こうした道路で中国製BEVの床下電池パックに水が入り故障した例があった。保証期間中なら無償修理で対応してもらえるはずだが「クレーム処理がスムーズにいかなかった」という例もある。

タイでBEVを買った人は、それまでは高級ピックアップトラックを購入していた裕福な人たちが多い。日系ブランドのピックアップは極めて信頼性が高いから、そう簡単には壊れない。壊れてもアフターフォロー体制はしっかりしている。しかし中国製BEVはそうではなかった。販売店でも「直し方を知らない」ことがあった。

走行距離の長さもタイ市場の特徴だ。日本では乗用車ユーザーの年間平均走行距離は6500km程度といわれるが、三菱自動車に訊くと「三菱車は年に4万km乗るオーナーも少なくない」という。市場調査のデータでも3万km以上だ。前述のようにタイの車検は新車購入から7年後だ。7年乗れば走行距離は20〜25万kmになる。この間、果たしてBEV電池がトラブルなく「持つ」かがBEVへの関心事だ。

タイでBEVの車載電池を7年間保証してくれるOEMはない。走行距離20万km以上という保証も聞いたことがない。その一方で「保証の切れた電池を交換したら2万ドル」のような話はよく耳にする。タイに限らず、新しいモノを最初に購入する層、いわゆるアーリーアダプターがBEVを真っ先に買ったのだが、今年3月のタイ国内メーカー別販売台数は上位からトヨタ、ホンダ、三菱自動車、MG(中国・上海汽車)、スズキ、BYD(比亜迪汽車)の順だった。

1〜3月の累計では上位がトヨタ、ホンダ、BYD、三菱自動車、MG、スズキの順。7位に哪吒汽車、10位に長城汽車が入ったものの、中国製BEVは昨年春以降の勢いが衰えた。

輸入関税ゼロのカラクリ、タイ政府の思惑

昨年1~9月、タイでのBEVの新規登録台数は5万347台と、前年同期比で8.5倍に増えた。最大の理由は中国製BEVの輸入関税がゼロになったことだ。タイと中国は2国間のFTA(自由貿易協定)があり、中国製電動ゴルフカートは関税ゼロで輸入されていた。中国がこれを拡大解釈し「BEVも関税ゼロでいいはずだ」と言い出し、タイ政府がこれに同意した。

もともと上海汽車と長城汽車は中国に車両工場を持っていたが、哪吒汽車も組立工場(ほとんどの部品を中国から輸入するセミノックダウン)を開設、ほかの中国OEMも工場建設を計画している。その理由は「関税ゼロでBEVを輸入したOEMは、一定期間内にタイ国内で同数のBEVを生産しなければならない」とタイ政府が決めたためだ。

タイ財務省は今年1月「来年末までBEV完成車輸入の関税を中国、日本、韓国製についてはFTA締結国待遇で0%、FTAを締結していない米国と欧州については40%とする」と告示した。また、2023年中にゼロ関税で輸入し販売したBEVは、2024年中にタイ国内で「最低1台」を生産(ノックダウン組み立ても可)しなければならず、この条件を満たさない場合はBEV補助金の返還(1台当たり7〜15万バーツ)を求めることも決めた。

さらに、2024年中にゼロ関税で輸入したBEVについては「販売した台数の2倍を2026年中にタイで生産(販売ではない)すること」が、ゼロ関税の恩典を受けるための条件である。台数2倍はハードルが高い。そして、もし2026年中に生産開始できず2027年1月1日以降の生産開始になると、2024年輸入台数の3倍を生産しなければならない。

中国製BEVがタイで売れた理由と、中国OEMがタイにBEV工場を相次いで建設する理由は、ここにある。関税ゼロはOEMに対する「補助金」だが、受け取るには条件がある。一方、BEV購入者にも補助金は支払われるが、タイ財務省筋は「補助金は定額予算であり、無限ではない」と言う。

タイ政府が掲げる政策は現実的だ。2030年には国内の総生産台数のうち30%をHEV(ハイブリッド車)とBEVとPHEV(プラグイン・ハイブリッド車)にするという「30@30」政策である。BEVだけではなくHEVが含まれていることと、タイ生産車を海外に輸出したいタイ政府の目論見から30%は「販売台数」ではなく「生産台数」であることが特徴だ。

すでにタイは自動車輸出国であり、国内で販売される台数の2倍以上を生産している。ASEAN(東南アジア諸国連合)ではタイが最大の自動車輸出基地である。しかし、この地位をインドネシアが狙っており、BEV生産のハブを目指して現代(ヒョンデ)自動車や電池メーカーのSKオン、サムスンSDIといった韓国企業を誘致した。タイはこれに対抗するため、中国OEMに「BEV生産拠点をタイに作るきっかけ」として関税ゼロ化を実施したのである。

タイのセター首相は昨年、米・テスラを訪問し工場誘致の意思を伝えた。一方テスラのイーロン・マスクCEO(最高経営責任者)は「東南アジアに工場を建てるならインドネシア」と発言したことがある。テスラ誘致策はすでに始まっている。

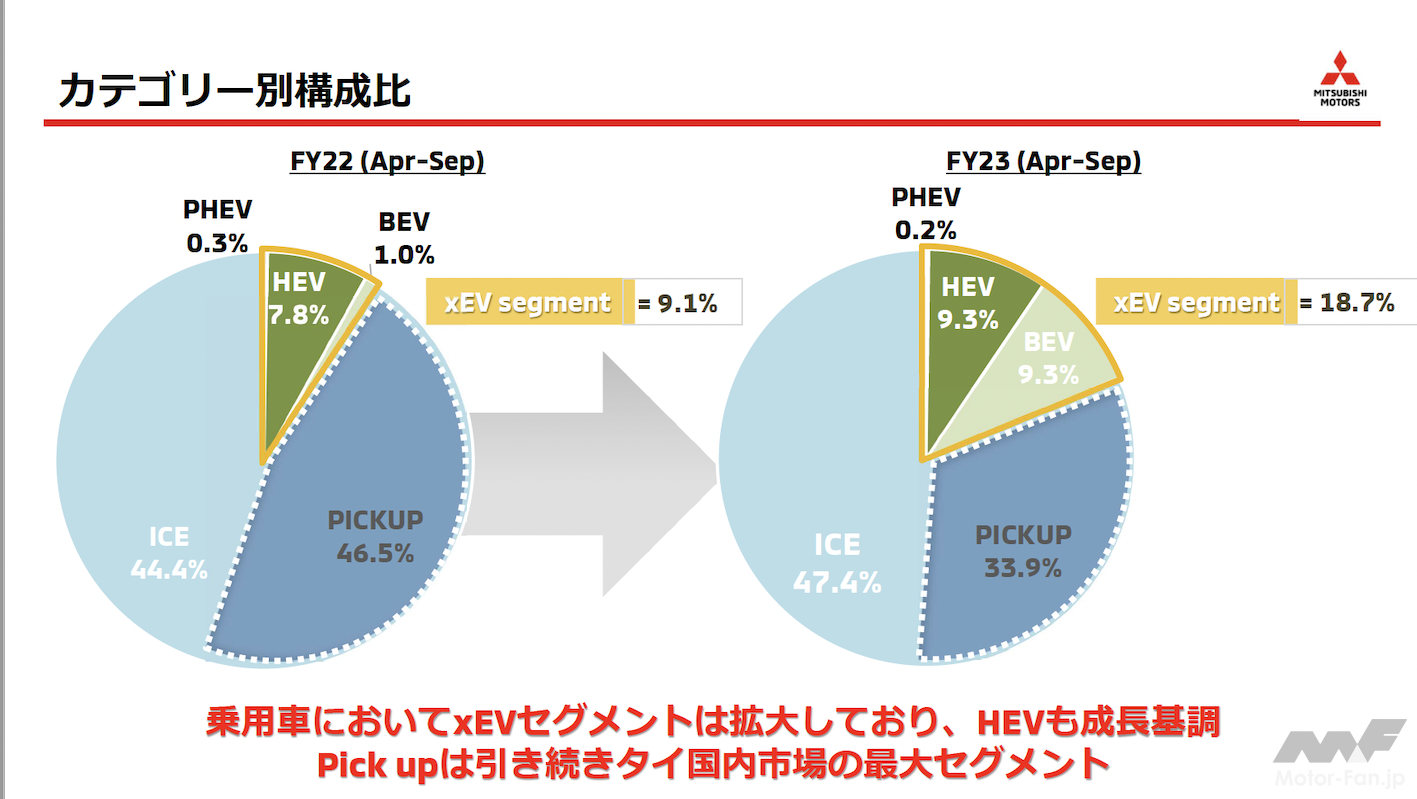

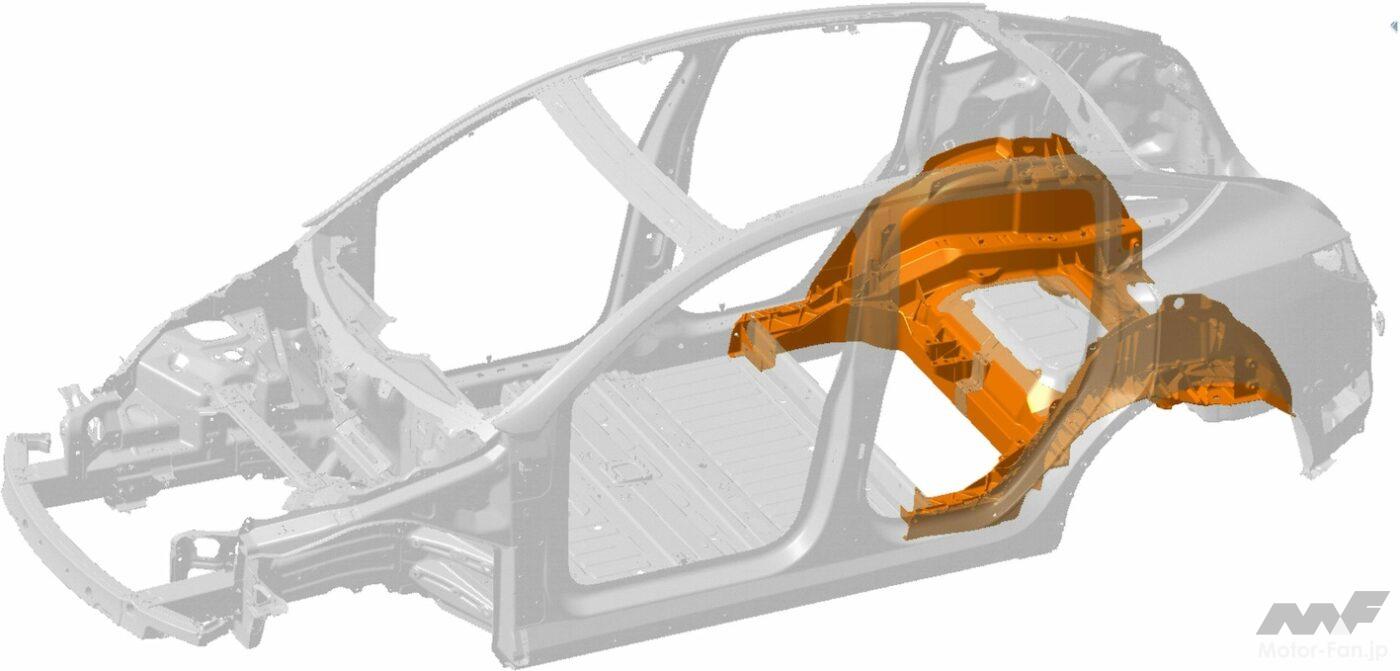

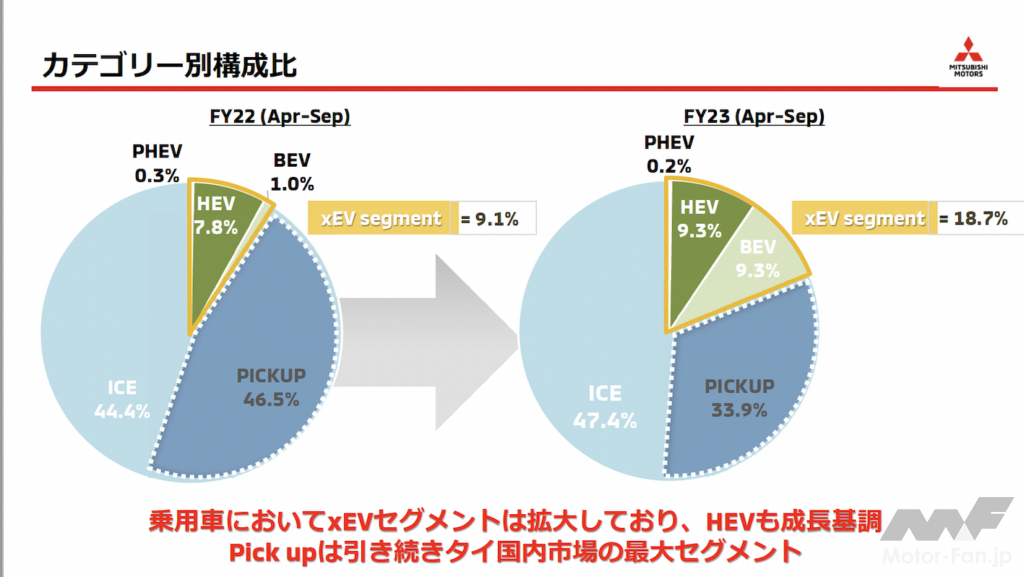

日本勢はHEVをタイで生産拡大する。今年に入って三菱自動車は、タイで「エクスパンダー」「エクスパンダークロス」のHEV生産を立ち上げた。すでに「アウトランダーPHEV」を生産しており、電池セルを日本から輸入しタイで電池パックに仕上げている。「エクスパンダー」用も同じ電池セルを使う。

タイにBEV工場を建てると決めた中国OEMは、今年もタイ向けのBEV完成車輸出を続けるだろう。タイの工場で生産したBEVは輸出することもできる。タイ国内で販売しなければいけないという決まりはない。

しかし、ほかのASEAN諸国がアセアン域内の貿易協定であるATIGA(物品貿易に関する基本的協定)をタイからのBEV完成車輸入にそのまま当てはめるかどうかには疑問が残る。タイとインドネシアが繰り広げるBEVハブ競争のように、ASEANという枠組みと各国の「政策」や「思惑」は別モノだ。