「RINTO」とは森とともに生きること

ヤマハが「自治体・公共Week2024」に展示したひとつが「RINTO(リント)」。トヨタの「KINTO」に似ているネーミングだが、サブスク的な使い方をする点では共通すると言えるかもしれない。

RINTOの「リン」は、森林の林やバイクなどの車輪の輪、「ト」は英語でいうwithの「とともに」といった由来から来ており、日本の森林の姿が「凛とした」佇まいであることにもかかっているという。山国日本ではぜひとも人と森が繋がってゆきたい、森林とともに共存していくのだという思いがそのサービス名に込められた。

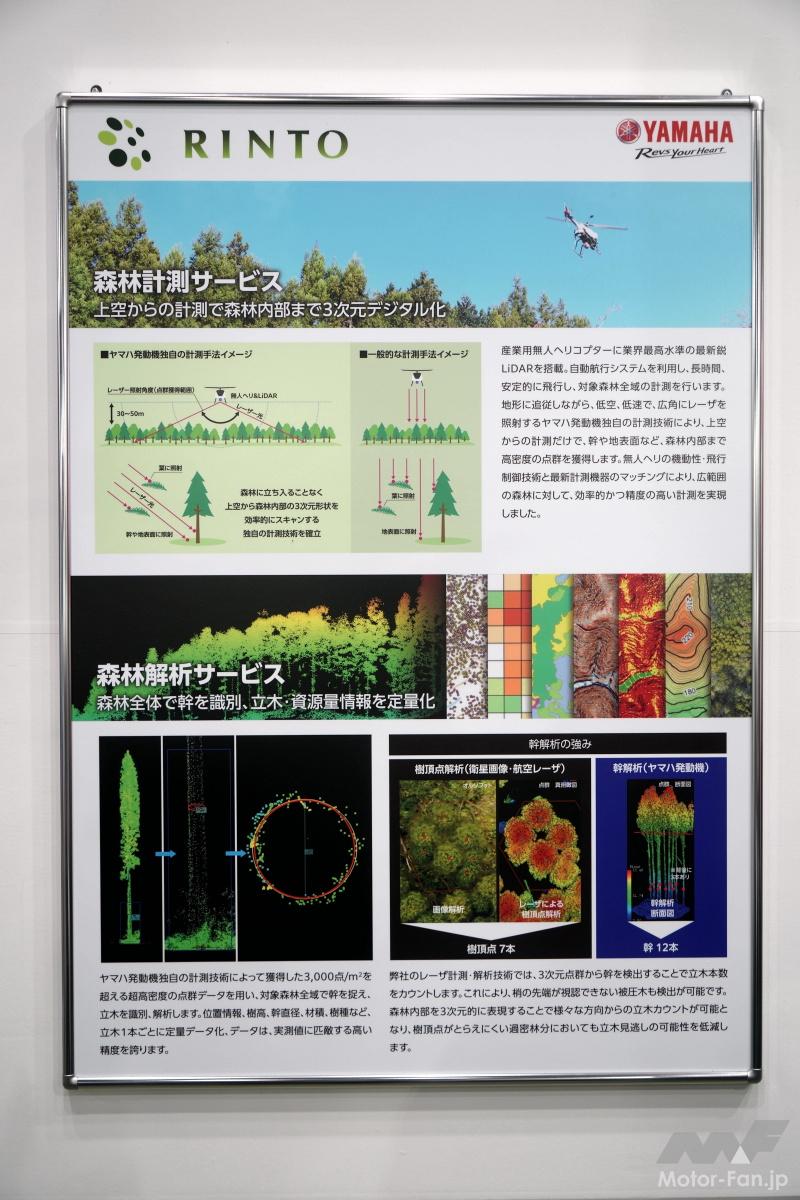

そんな思いが込められた事業「RINTO」は、端的に言うと森林計測とそのデータ活用・保存サービスである。

日本は国土の7割が森林と言われており、その中には北から南まで様々な種類の立木(「りゅうぼく」と読みます)があり、国や個人など所有者も、自然のものなのか植林したものなのか、手入れされているかいないかなど、まったくばらばら。これらを地形とともにどこにどんな木が何本植わっているのかという手作業では気が遠くなる行程を、ヘリコプターによる計測とデータ処理、クラウドサービスによる情報保存を行うのがRINTOである。

ここでやっと、ヤマハ発動機に詳しい人ならご存知だろうが、ヘリコプターというヤマハに関わる製品が出てきた。ヤマハは30数年にわたって産業用無人ヘリ運用の実績があり、特に近年では従事者が減少傾向にある農業への解決策として日本中で活用されてきている。

ヤマハの無人ヘリの実績、エンジンは水平対向2気筒390ccを搭載

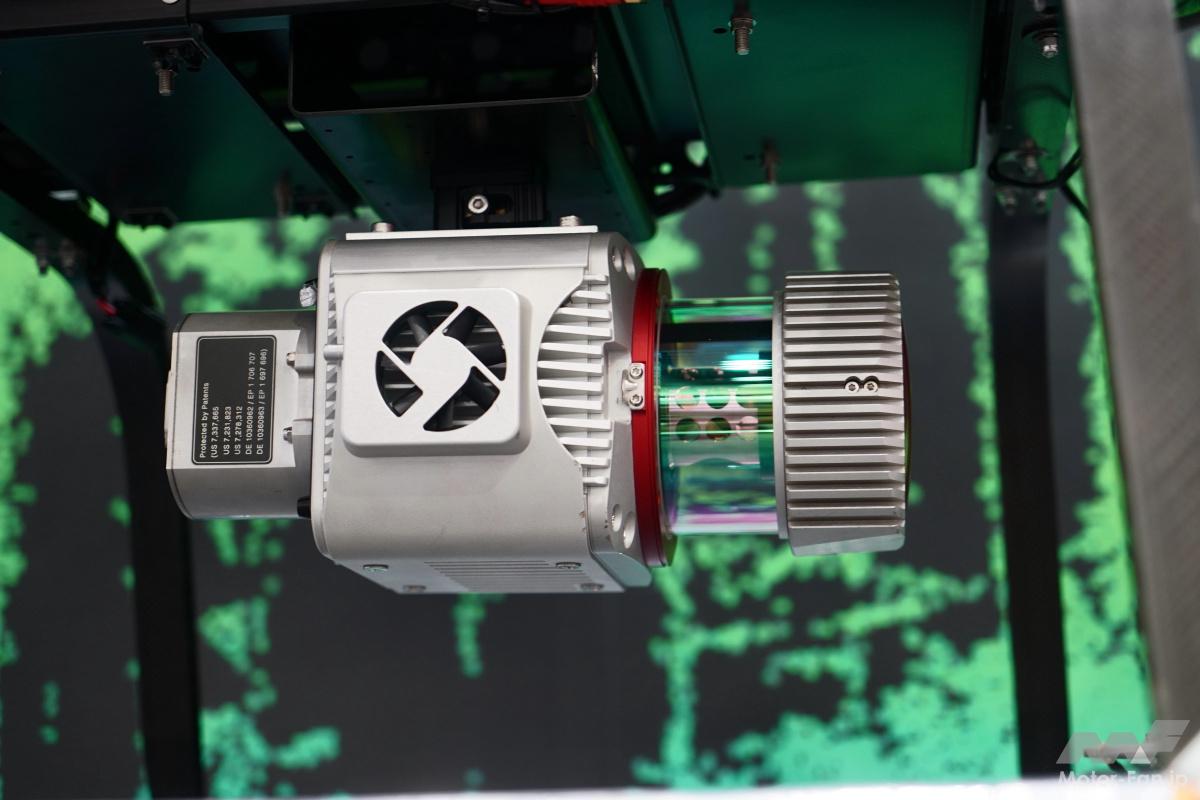

計測に供される無人ヘリは「FAZER R G2」。水平対向2気筒390ccガソリンエンジンを搭載し連続飛行可能時間は約100分、距離は約90km。最大運用高度は2800mとなっており、自律航行や衛星通信を利用した遠隔操作も可能だ。

このFAZER R G2に森林計測の要となるLiDAR本体や、計測地確認用デジタル一眼カメラ、自動航行用カメラなどが搭載され1日に最大100haの計測を可能としている。

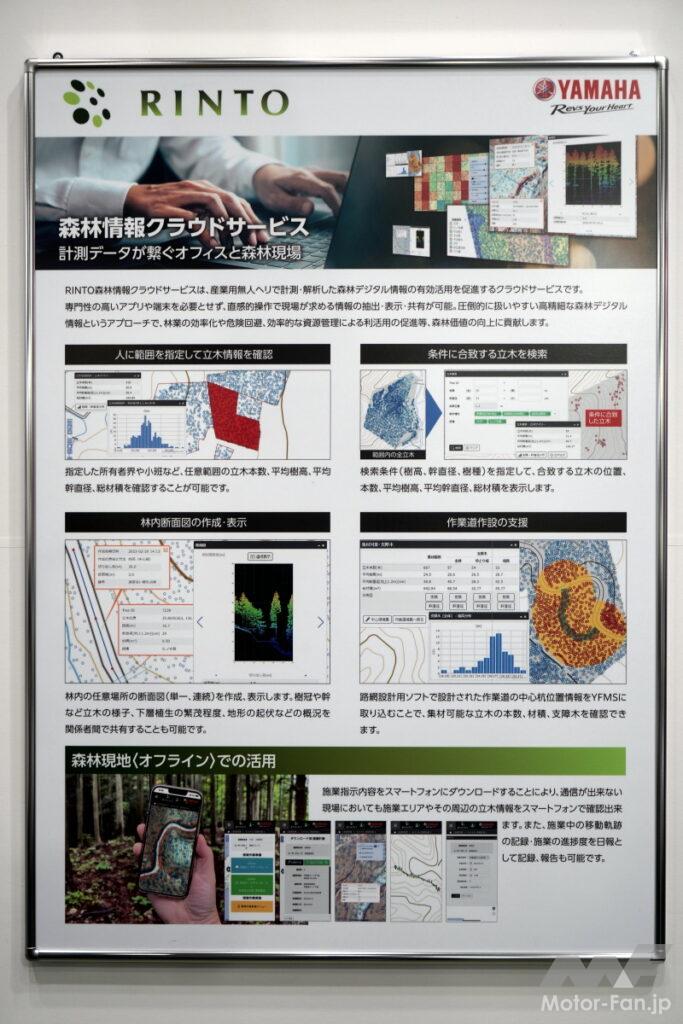

FAZER R G2による計測データは、木の種類や幹の太さなど、毎木単位で解析され、3Dデータとしてクラウドに保存され、利用者はPC、スマホでアクセスして様々に活用される。ユーザーはこのデータをクラウドサービスとして、サブスク的に年間利用契約する。

これらのデータの活用方法として、単なる森林の管理だけでなく、災害への対策、遺産相続された山の資産価値計算、マウンテンバイクなどアウトドアレジャー施設の設計……などなど、考えてみると山に囲まれた日本の国土にはデータ計測がむしろ必要不可欠なのではないかとさえ思える。

このRINTOの利用例として、グループであるヤマハ株式会社がユーザーでもあるという。ピアノなど楽器製造のヤマハは、良質な木材を必要としており、ハイエンドな楽器は今でも国産木材を使用するのだそうだ。そのために、ヤマハは森を育ててきており、その計測をヤマハ発動機が請け負っている。既存の無人ヘリを使って誰かの役に立つことを考えたら、意外にもグループからの要望に合致したというわけだ。

ヤマハは戦時中には、その木工技術を買われて零戦用の木製プロペラを委託製造したことがあり、それがヤマハグループのモビリティへの第一歩だったかもしれない。

「森林とともに」生きていくのは日本においては必然であり、それが自然なのだろう。それをヤマハのRINTOが確実にしてくれそうだ。