目次

アメリカ車が好き

松永 「スタリオンをデザインされた青木さんなのですが、どのような経緯から三菱自動車に入られたのですか。もともと、デザインの仕事につきたいというのがあったのですか」

青木 「ぶっちゃけ言いますと、他にすることがなかったんです。(笑) もちろん小さな頃から絵を描くのは好きでした。絵というか、想像図。宇宙船みたいなものを描いて、中を細かく描いたり、逆にいうとそれしかできなかった……というか、勉強ができるわけでもないし、いわゆる運痴(運動音痴)でスポーツ関係は全然ダメだし。絵しか自分を表現するものがなかった」

デザインした青木秀敏さん。実は

大の鉄道模型ファン。その凄腕は

末尾で。

松永 「そうなんですか」

青木 「それでも中学生くらいまでは体育以外の成績はそこそこだったのですが、高校に入ったら途端に数学なんて全然わからなくなって、それでこれは絵の方の道で行くしかない、かなと。私は岐阜出身で加納高校の普通科だったのですが、たまたまそこには美術科もあって、デッサン用の石膏像など美大の受験に必要なものがあったのです。それで普通科なのに美術科の部屋へ行ってデッサンさせてもらって、運よく愛知芸大に合格してしまったのです」

松永 「その時期あたりでは、クルマに対する関心はあったのですか」

青木 「想像図を描くなんていうのが好きなことから、すでにクルマには興味を持っていて、油絵とか日本画ではなくデザインということは意識していました。高校を卒業する頃には、すでに『クルマのデザインをしたいな』という意志はありましたね」

松永 「その頃気になっていたクルマというのは?」

青木 「私、アメ車が好きなんですよね。1960年代当時はポニーカー(馬より小さい品種ということから、北米でのコンパクトで手軽なスポーツカーなどの通称)が出てきた時代、マスタング、そしてカマロだとかですね。また、カーデザイン界ではカロッツェリア(イタリアのカーデザイン会社の総称)などの名前も出てきた時代で、ジウジアーロとかベルトーネのショーモデルなども好きでした。高校くらいの頃は、デトマソ・マングスタ、フェラーリ275GTO、ファイアーバード・トランザムなどが好きでした」

松永 「アメリカ車はデザイン的にも最も勢いのあった時代ですよね。パワフルで、洗練されていて……。ところで、大学へ入学された年は何年ですか?」

青木 「1968年ですね。そして、三菱自動車に入社したのが1972年でした」

松永 「大学に入ってからは、クルマ一筋ですか」

青木 「もうカーデザイン一筋でした。そして当時、同級生の江口倫郎(元三菱自動車デザイナー、現エリプスガイド代表取締役)に誘われて、三菱自動車の試験を受けて結果的に2人で入社となったのです。だから、江口に誘われなかったら三菱にいなかったかもしれない。いまでも江口には感謝しています」

松永 「ということは学生時代の志望としては、三菱自動車でなくてもよかったのですか」

青木 「自動車会社であれば、どこでもよかった。しかし江口は三菱へ行きたかったんだと思います。何故ならば、初代のギャランが出た後でしたから。ギャランは私もかっこいいな、あんな車ができる会社なんだとは思いました。あの頃、日本でかっこよかったのは初代のギャランのセダンやGTO、初代セリカなどでしたね」

日本車のデザインが世界に追いつきつつある70年代にカーデザイナーに

松永 「70年代という日本の自動車業界も一つの節目で、日本のクルマのデザインも変わるところでもありましたよね」

青木 「そうですね。日本のデザインが世界に追いつきつつあった時代ですよ。それまでは誰が見ても見劣りしていたのが、追いつき、追い越して行く、その始めですよね。また人生としても、高度成長期という良い時代を過ごしたと思います。いわゆる団塊の世代ですから競争は大変でしたが、私自身はあまり競争せず、成り行きに任せてここにいるという感じはするのですけど」(笑)

松永 「その時代、日本車のデザインが良くなってきたことについて、思い当たることってありますか」

青木 「あの頃、海外のデザイナーに依頼することが多くありまして、それらの刺激は大きかったのではないか、と思いますね。ジウジアーロのいすゞ117クーペや、日産もピニンファリーナによるセドリックやブルーバードを出しました。また、日野がミケロッティ、ダイハツもコンパーノはビニャーレでした。三菱も初代ギャランやそれ以外でも、海外のデザイナーに頼むことがありました。ランサーEX以外は、どれも世に出ていませんが」

松永 「ええ! そうなんですか!」

青木 「海外デザイナーの起用を宣伝に使うメーカーもあり、お客さんは海外のデザイナーを意識してクルマをみる機会があったでしょうし、デザインをやっている連中も刺激を受ける……みたいなところも、あったのだと思いますよ」

松永 「確かに当時、海外デザイナーのデザインしたクルマは多かったですね」

青木 「またここは私の憶測でしかないのですけれども、技術的なところも影響していたのではないでしょうか。急速に発展していた時代ですが、技術がデザインに与える影響というのは大きいですから。特に生産技術とかね」

松永 「やりたい形が作れるようになった、ということですかね」

青木 「そういうことです。この職業になってみないとわからない話ですが、いっぱいあるんですよ。それも一般的な理由じゃなく、その会社特有の生産ラインの都合による制約とか」

松永 「なるほど」

青木 「そうした制約に関して、クソ!とは思いましたがしょうがないですよ。プロダクトデザインって、ある条件の中で最善のものを一定の時間内に出すことだと思っていましたから。まぁ、何が最善かわからないところが難しいのですけど。最善とは言わないまでも共感してくれるお客さんが、できるだけたくさんいた方がいいに決まっていますから。これは私が部下を持つようになった時に、部下にも言っていましたね」

松永 「理想ばかり言っていて、それで時間がかかったら商品ではないし、高かったら誰も買ってくれないということですね。ところで三菱自動車に入社されて、最初にデザイナーとしてやられた事はどんなことですか」

青木 「2代目ギャランのマイナーチェンジです。フロントグリルとテールランプを担当し、テールランプは私の案が採用されましたが、それこそ設計上の理由でスケッチのように細くできなかったことを思い出しますね。また、そのあとはGTOのマイナーチェンジをやって、最終型のグリルは私のデザインでした」

松永 「今拝見して、すごくリフレクションが綺麗なスケッチですけど、どなたかから勉強されたのですか」

青木 「それこそ、カースタイリング誌に教えていただいたんですよ。(笑) あとは先輩の描いたスケッチですね。その時スケッチがうまかったのは、初代ミラージュをデザインした大島雅夫さん、初代シャリオをやっていた増谷隆明さんもうまかったですね」

松永 「カースタイリングを参考にしていただいて恐縮です! ところで海外のデザイナーで、注目していた人はありましたか」

海外デザイナーに圧倒されながら……

青木 「やはり、ジウジアーロはすごいですよね。80年代終わりくらいのパリのモーターショーの期間に、ポンピドーセンターで自動車デザイン展をやっていて、ジウジアーロの作品が展示してあったんですね。あれは、もはやファインアートですね。本当に、しばらく凝視していました。70-80年代だとトーマス・センプル(元GMデザイナー、元日産デザインアメリカ社長)は、うまいなと思いましたね。また、クライスラーのデザイナーの連中もうまかったですね。提携していましたので、ときどき、あちら側からのスケッチが来るんですね。あれは、ほんとに参考にしました」

松永 「最初に新型車を手がけたのは、いつぐらいでしょうか」

青木 「自分の提案は採用されなかったのですが、初代ラムダが最初です。主担当は貝渕龍さんで、亡くなってしまったのですが、すごい人で三菱車にいろいろ足跡を残しているのです。しかし、今まであんまり表に出ていない。初代ミラージュのメンバーの一員でもありました。また初代ラムダは、間違いなく貝渕さんのデザインでした。私は、そのお手伝いですよ」

松永 「ということは、青木さんは別案を考えられていた、ということですか」

青木 「別案は、やらせてもらっていましたよ。でもまぁ勝負にならない、というか」

松永 「初代のギャラン・シグマ/ラムダというと、ものすごく画期的で三菱自動車を変えるような車だった、と思うんですが。内部のデザイナーの方々ってどうだったのですか? ものすごい情熱を感じるんですけども」

青木 「割とそうだったと思います、当時は。シグマも実は貝渕さんが関係していて、彼がいなかったら、あのカタチにならなかったのではないか、という一場面もありましたね。最終的には中川多喜夫さんがまとめたのですが…。でもね、何より大きかったのはやはり久保富夫(元・取締役会長)さんですね」

松永 「当時の社長ですよね」

青木 「もう、コンセプトは彼が作ったみたいなところがあって、基本計画グループがパッケージを作るのですがシグマの時は、なかなか形がまとまらなかったんですよね。でも久保さんが来て、クーペみたいな4ドアが欲しいと言って……、それがコンセプトになった、と言えると思います。

貝淵さんが、ならばこんな風かな……といってイメージモデルを作ったんです。それがスタジオの片隅に置いてあったのですが、久保さんがこれだ! と見つけてしまった。そうするともうパッケージ屋さんも、それはできないとは言えなくなって、あのプロポーションになったんです。そういう意味で、貝淵さんがイメージモデルを作らなかったら、あの形にはなっていなかっただろうなと思います」

松永 「そうなんですね」

青木 「その後ランサーEXを担当しましたが私の案は採用されませんでした」

松永 「あの時代直線基調が進んでいきましたが、その中でも極めつけのような存在でしたよね」

青木 「あれはセッサーノ(アルド・セッサーノ/伊 フィアットのチーフデザイナーを経てOpen Designを創設。三菱自動車などとコラボを展開)のスケッチから生まれたのです。セッサーノ案はもうちょっと柔らかくイタリアンなモデルだったのですが、それを三菱でバキバキにした。(笑) でも、ランサーEXターボは良かったな。それなりにかっこよかったんですけどね。ランサーEXの次くらいにスタリオンを担当したのですが、実は途中からなんですよ」

松永 「そうなんですか!」

青木 「その前まで、貝淵、江口、川野、岩本の4人くらいでやっていたんじゃないかと思います。その途中で江口が抜けて、私になった。そのあたりの経緯が曖昧なのですが、とにかく江口の手柄になるはずを私が横取りしたわけです」(笑)

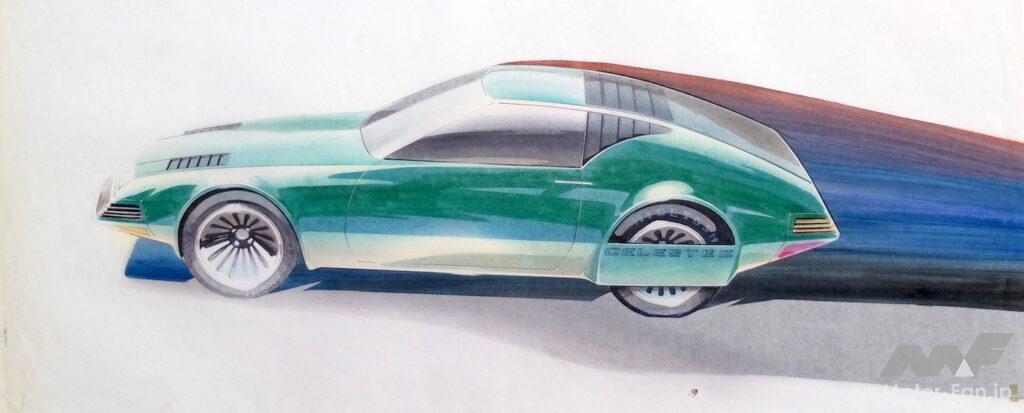

次期セレステのはずがクライスラーの要請で大きく

松永 「途中ということは、その時点ではプロポーションはだいたい決まっていたのですか?」

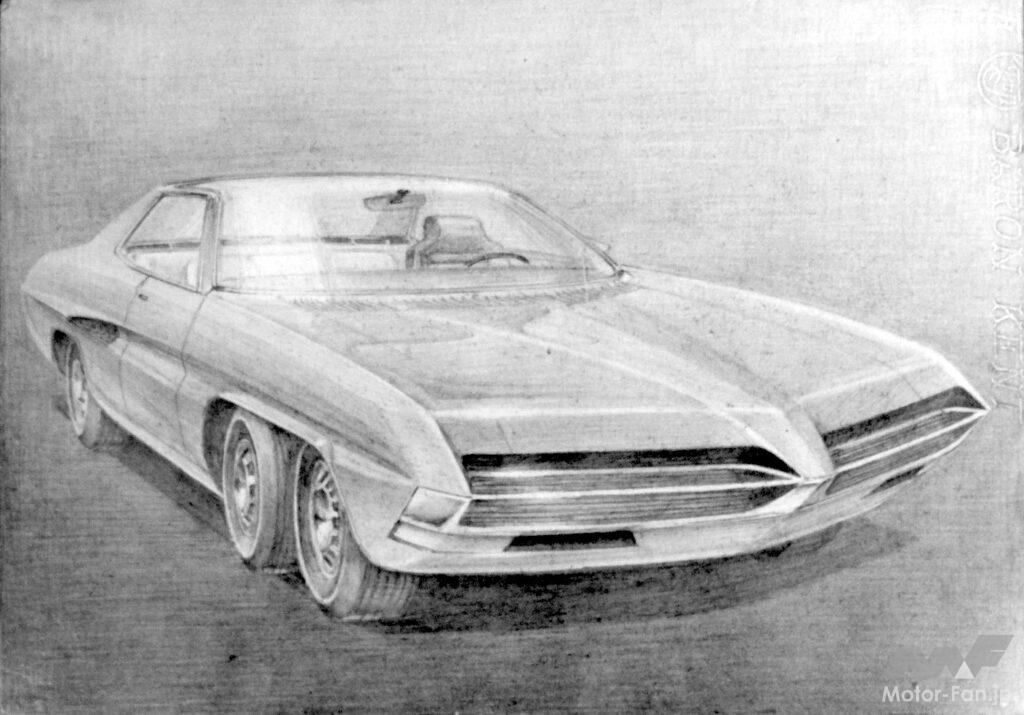

青木 「そこには色々経緯がありまして、江口がやっていたときはセレステの次期車だったんです。セレステは、初代ランサーのバリエーションだった。だから順当にランサーEXのエンジンやコンポーネントを使った、バリエーションモデルだった。私が引き継いだ時も、まだランサーEXベースだったことは変わらなかったですね」

当初1.4-1.6リットルの直列4気筒エン

ジンを搭載したFRモデル。2ドア+ハ

ッチバックのスタリッシュなモデル。

松永 「そうだったのですか。そういう計画があったからこそランサーEXは、あそこまで完全なファミリーセダンに振れたのですね。初代ランサーといえば、ラリーの覇者でもありましたから」

青木 「しかし当時はクライスラーと提携していましたから、北米で売ることも前提だったのです。セレステ同様に、いわゆるセクレタリーカーとして。ところが、クライスラー側の意向でもう少し車格を上げ、よりスポーティにしようということになったのです。それで、当時の2代目のシグマをベースにする方針が決まった。それが78年の6月くらいだったかな。そこから一気ですね。実はそのあとの経緯はよく覚えていないんですよ、あっという間にできちゃった感じで」

松永 「その時点で、全く変わったという感じだったのですか?」

青木 「全く変わりましたね」

松永 「ランサーEXベースの時に、プレスドアのアイデアはもうあったのですか?」

青木 「ないですね。その時はハードトップ前提でやっていましたよ。だって私が好きなマスタングやトランザムがハードトップじゃないですか!?」(笑)

松永 「プレスドアでありつつ、シートベルトアンカーでもあるというのが印象的ですが」

青木 「あれはどちらかというと、シートベルトアンカーが先です。当時、北米の法規でパッシブシートベルト(乗車するとそのままシートベルトが装着される構造)でなければダメで、どうするかは設計の方でも随分考えたんでしょうね。それでプレスドアに内蔵する格好になった」

松永 「ところで、スタリオンを開発する時の気持ちはどんな感じでしたか? 何かを超えてやろうとか…」

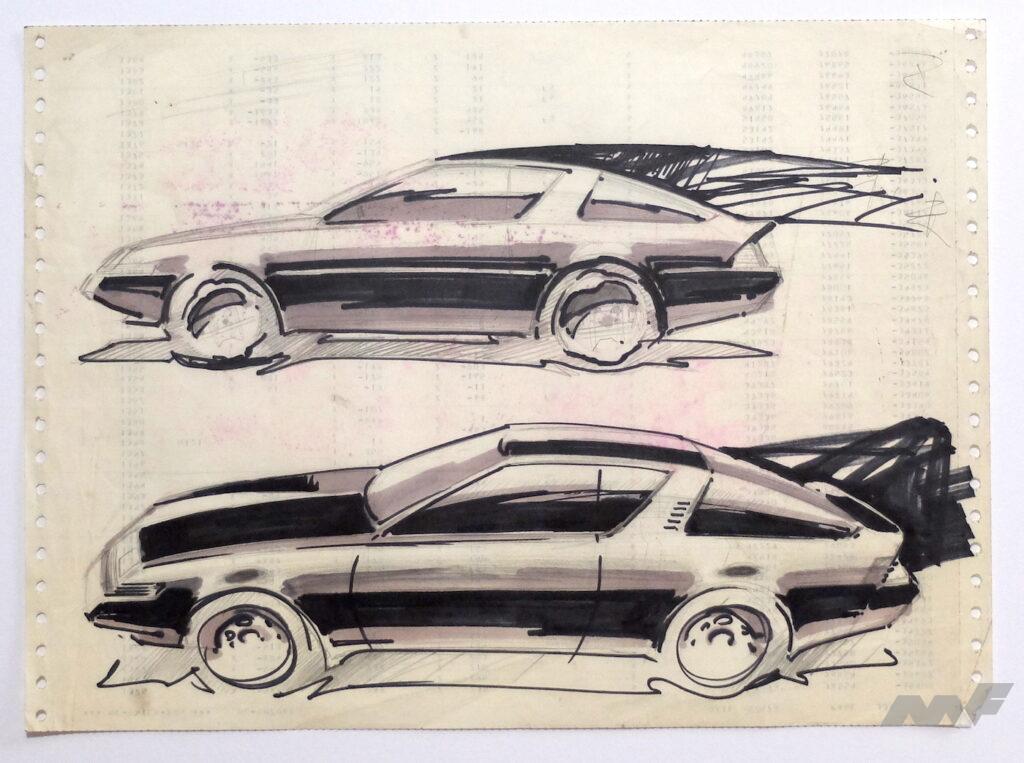

角アールはシャープですが全体は結構丸いんです

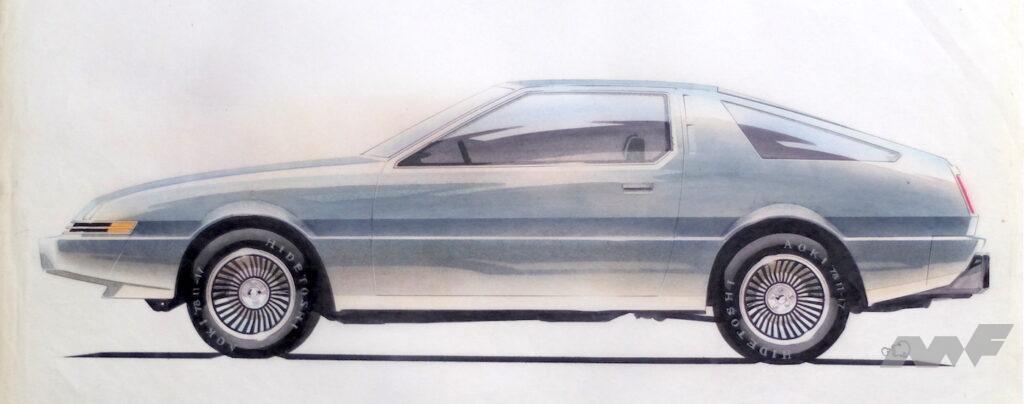

青木 「実は、その質問が一番難しいんです。何かを超えてやろうとか、そんなことは全然なかったんです。でもなんか、力強い感じにしようとは思いましたね。北米のマッスルカーみたいなものが好きだったものですから、自分の好みで作ったという感じなんです。直線的デザインと評価されることが多かったですが、やった本人としては、それほどでもないと思うんですけどね」

松永 「なるほど」

青木 「角アール(折れ線)はシャープですが、全体としては結構丸いと思います。当時はランサーEXに代表されるシャープなイメージがトレンドの時代ですから、この車の角Rもこんなもんだろといって作ったのですが、今にしてみればちょっとシャープにしすぎましたよね、もっと角アールを大きくとった方がよかったかという感じはしています」

松永 「それにしても、あのスタイルは何にも似ていないですよね」

青木 「それは、かなり意識しました。よそにない格好でやろうというのはありました。実はスタリオンは、第二次オイルショックで発売が1年遅れたんです。ターボですから、そんなもの出せないだろうという話になって、82年に発売となった。その時点でも他にはないカタチにできたと思います」

松永 「ところでリトラクタブルライトは最初からの考えですか?」

青木 「セレステの後継の時にはありませんでした。しかし担当者としても、やりたかったんですよ。クライスラーの意向に沿う必要もあるだろうし、やっていい悪いではなく、必然だよね……と。そうしたら、誰も文句言わなかった」

ナマズみたいのはダメ! 社長の一言でリヤ造形は絞り込まず、どっしりと

松永 「スタリオンの場合、リヤ周りはあまり絞らない直線的な感じがするのですが、荷室の要件などがあったのですか」

青木 「それはなかったと思います。なんでシャープになったかというと、もっと絞り込んだ形状を作っていたのですが、久保社長に『こんなナマズみたいなのはダメだ!』と一蹴されてしまったからなんです。加えてシャープに見える要因は、私の個人的な好みでV字形状になっていることだと思います」

松永 「Vとは?」

青木 「ノーズ(フロント)も後ろもセンター部分が尖ったVの形状になっているんです。スタリオンのプラモデルは何社かから出ていますけど、しかしちゃんとVになっていないんですよね、特に後ろが」

松永 「センターを前後に貫くラインがあり、先端、後端を尖らせたV形状を狙ったのですね。前後とも面はそこに収束する形となるわけですね」

青木 「それと、スタリオンを評して“ガンダムチック”と書かれている例が多いですが、あれは気に入らなくて。だって、スタリオンのデザインが確定したのは79年ですから、ガンダムなど出てない時にスケッチ描いているんですよ」

松永 「そうですね、機動戦士ガンダムの最初の放送は79年4月だったようですから、それを参考にというのはあり得ませんよね。というか、スケッチをみると全然違いますよね。ただ、クルマが直線基調になっていくムードを、ガンダム側のデザイナーが感じていた可能性はありますかね。むしろガンダムの方が、トレンドを追ってきたような……。ところで、スタリオンで特に意識したけど、できなかった部分ってありましたか」

青木 「テールランプの溝を黒くしたかったんです。ジウジアーロのデロリアンみたいに。溝に黒いラインを入れたかったのですが、確かコストでダメだった。もっと一つひとつを独立したものにしたかったのですが、当時の保安基準で光らない部分が8mm以上あってはいけない、という規制があってできなかった。灯火は基準がきびしく、それらの条件をクリアしていくと、こうしかならない、というようになってしまうものなんです。勝手気ままにデザインしているように見えるかもしれませんが、デザイナーはそういうところで七転八倒しているんです」

松永 「法規の問題は大きいのですね」

青木 「また、三菱は社内基準が厳しいメーカーだった印象がありました。例えば、斜め上方の視認性の基準があり、ある条件で信号が見えなければいけないのですが、そのために必要以上にフロントウインドウを倒さなければいけなかったり。こうした法規でないところの縛りも、かなりデザインを左右するものでしたね」

青木さんの分身!? 新人研修時代に突然降りてきた”すべた”とは何者?

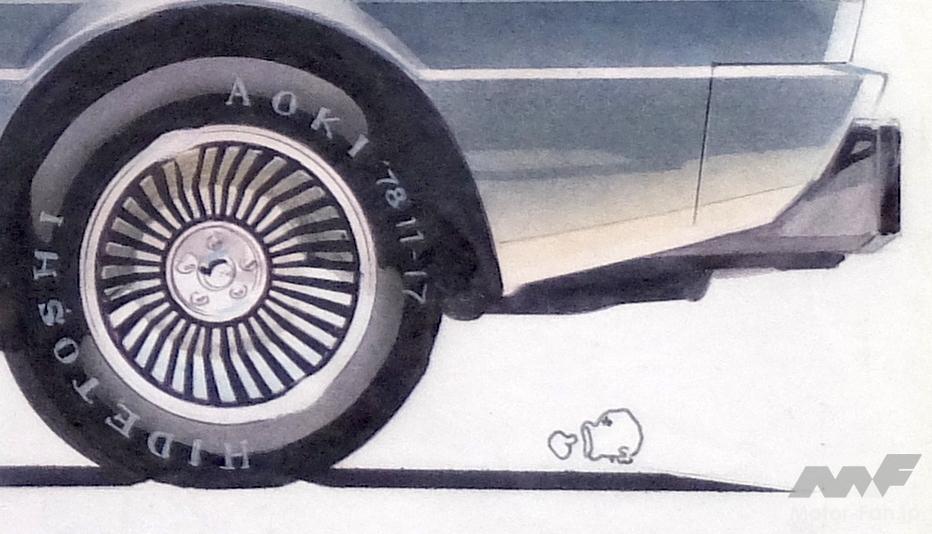

松永 「ところで青木さんのスケッチには、サインの代わりに何か絵が描いてありますが、あれはなんなのですか」

青木 「すべたマークですか」

松永 「すべたっていう名前なんですか!?」

青木 「すべたというのは私が名付けたわけではなく、まわりがいつの間にかそう呼ぶようになったんです。三菱自動車に入社すると研修の講義があるのですが……それがつまらなくて。紙の裏に絵を描いていたのですが、そのときに降りて来た。そのときは、和式便器にまたがっていたんです。で、自分ながらなかなか良いじゃないかと、入社して早々でしたがこれをスケッチのサインに使おうと思ったんです。実はこれ、立体にもなっているんですが……。娘からこれをプリントしたTシャツを貰いました」(笑)

られているが、青木さんのスケッチにはサインの代わりに、すべたマークが記され

る。氏と同時期に在籍した三菱デザイン部の人間で、これを知らなければモグリだ

とか。

———— 独特なスタイルを持った、極めて個性派といえるスタリオンだが、その背景には様々な秘話があった。また、デザイナーといえども純粋に無の世界からオリジナルを産むのではなく、当然のように様々なブランドに刺激を受けながらオリジナルが生まれてくることもよく理解できた。

青木さんはこの後、2代目ミラージュ・セダン、パジェロ、デリカのマイナーチェンジなどを担当。1987年の東京モーターショーでは、水に浮くパジェロ、“パジェロ・フォーリストラーダII”を手がけた。その後、ミニカ・ダンガン、トッポなど660cc新規格に併せたマイナーチェンジ、ミニキャブのマイナーチェンジやインドネシア向けモデルなども担当した。

そして、「アイデアがバカバカと出てきた」と言わしめた時期が、ミニキャブ・ブラボーなどへと繋がっていったという。そして青木さんは、これまでのデザイナーとしての仕事を振り返り、こう締めくくった。

青木 「カーデザイナーとなれば、一度はスポーツカーをデザインしてみたいと思うのではないかと思います。しかしそこに至るのは大変困難で、自分の意志ではどうにもならない巡りあわせや、時の運にも左右されたりします。また、開発メンバーになっても、自分の案が採用されるとは限らない。そんな中で、スポーツカーに近いクルマで自分がやりたいことの多くを表現できたのは、改めて考えると幸運なことだったと思うんです。今までいろんなクルマに関わりましたが、やはり一番印象深いのはスタリオンでしたね」

驚きの青木さんの趣味=鉄道模型 以前より鉄道のNゲージが趣味の青木さん。ジオラマを部屋8畳の半分に構築。LEDのライティングも完備し、専門誌の表紙も飾ったという。「もともと鉄道好きで、子供のころは電車の運転手になりたかった。それがどこかで道を踏み外したんです」という。赤い車両は名鉄特急で、自分で登場時の姿に改造した車両。「売ってないのが欲しくなる、なければ自分で作るんです。150分の1サイズで、1両12-3cmと細かいんです。こんなことやっているからクルマはもうどうでもいいんです」と笑う。

モデリングの技術は自動車のプラモデルにも マイカー”ランサーEXターボ”を再現!! この艶そして重量感! もうクルマに興味がないと言いながらも、プラモデルも製作。ただし自分が乗っていたランサーEXターボを、自分の仕様に。「久しぶりに作ったら、全然うまくいかなかったんです。塗装って大変なのね、と思いました。自分が乗っていた車だから、こだわるわけですよ」鉄道模型は、ほとんど艶なしのカラーリングの世界でクルマとは大きく違ったという。スタリオンは欲しかったが、ちょうど家を立てた頃だったのでランサーEXターボを買った。 窓ガラスをちょっとブルーにするなど、塗装だけでも時間がかかっている。「一旦吹いて水研ぎを丹念にやり、吹いて、研いで、綺麗な面ができたらクリアを吹いてまた研ぐ。下地が出るので、また吹く。水研ぎ最終は1万番まで行き、極細のコンパウンドを使用。最終的には、ハセガワのセラミックコンパウンドを使います。これで鏡面になります」ハセガワのこのモデルは結構真面目にできているが、びっくりしたのは屋根が台形にRをかけたみたいな形だったという。「それはないだろうと、ゴシゴシ削ってきれいなカーブにしたんです。リヤガーニッシュは、テールランプの凹凸と合わせた断面形状であるはずなのに、全然違っていた。だから、ガーニッシュは自分でつくったんです」という。 また、自分の作りたかったスケッチ通りのスタリオンの再現も計画中とのこと。