伝説の東名レース、その真実

どっちが上か? 答えはアクセルの先にあった。

あの頃は、誰もが本気だった。

「どっちが速いか」――それだけがすべてだった。

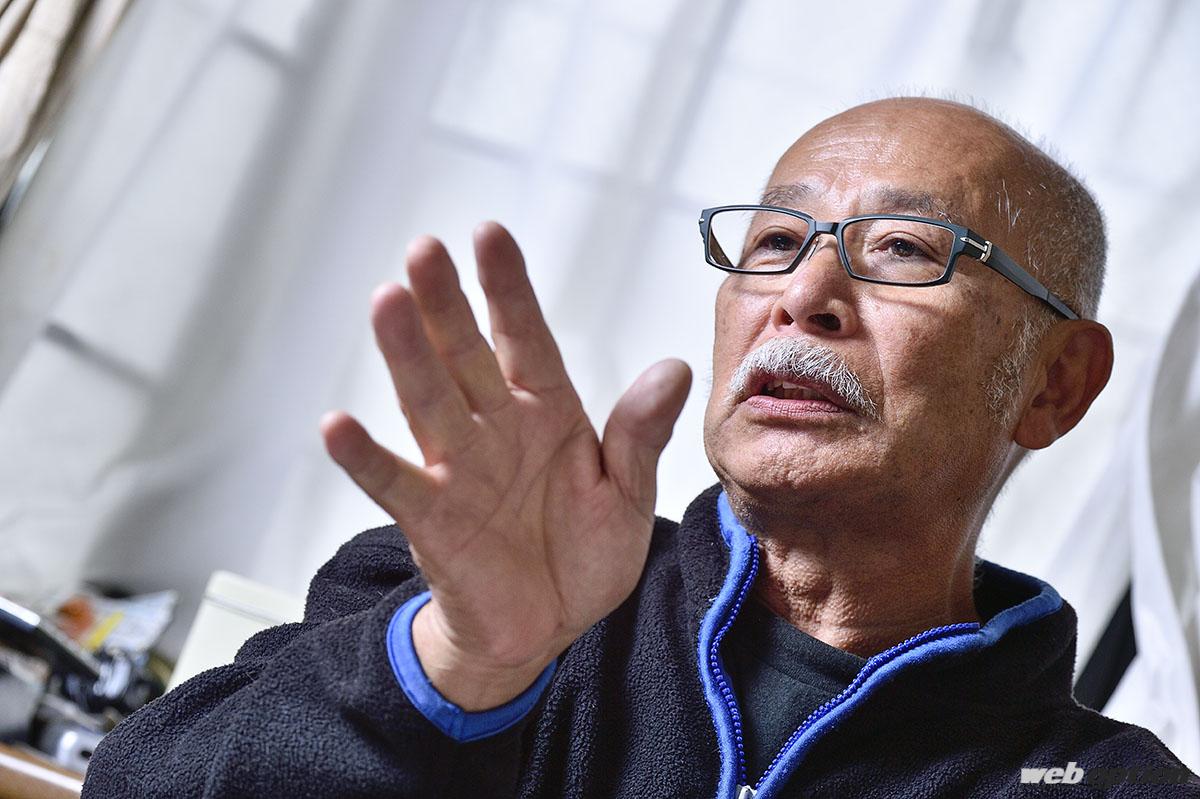

1980年前後、東名高速の厚木〜東京間では、命知らずの走り屋たちによる全開バトルが繰り広げられていた。日本のチューニングシーンの源流のひとつとも言える、“東名レース”と呼ばれるこの非公式のバトル。その伝説のステージで、ひときわ存在感を放っていたのが、トラスト創業者としても知られるレジェンド・大川さんだ。

今回は、当時その中心にいた大川さんから、あの時代を突き動かしていた熱き想いを聞いていきたい。

「“東名レースが始まりだった”って言われるけど、実際にはもっと前から動きはあったんだよ。自分たちが最初にやっていたのは、神宮外苑を周回路みたいに見立てて競っていた頃かな。有名な人たちも、名前は出せないけど当然のように走ってた。でも確かに、東名で競い合った中には、今でも名前が残ってる人が多いよね」。

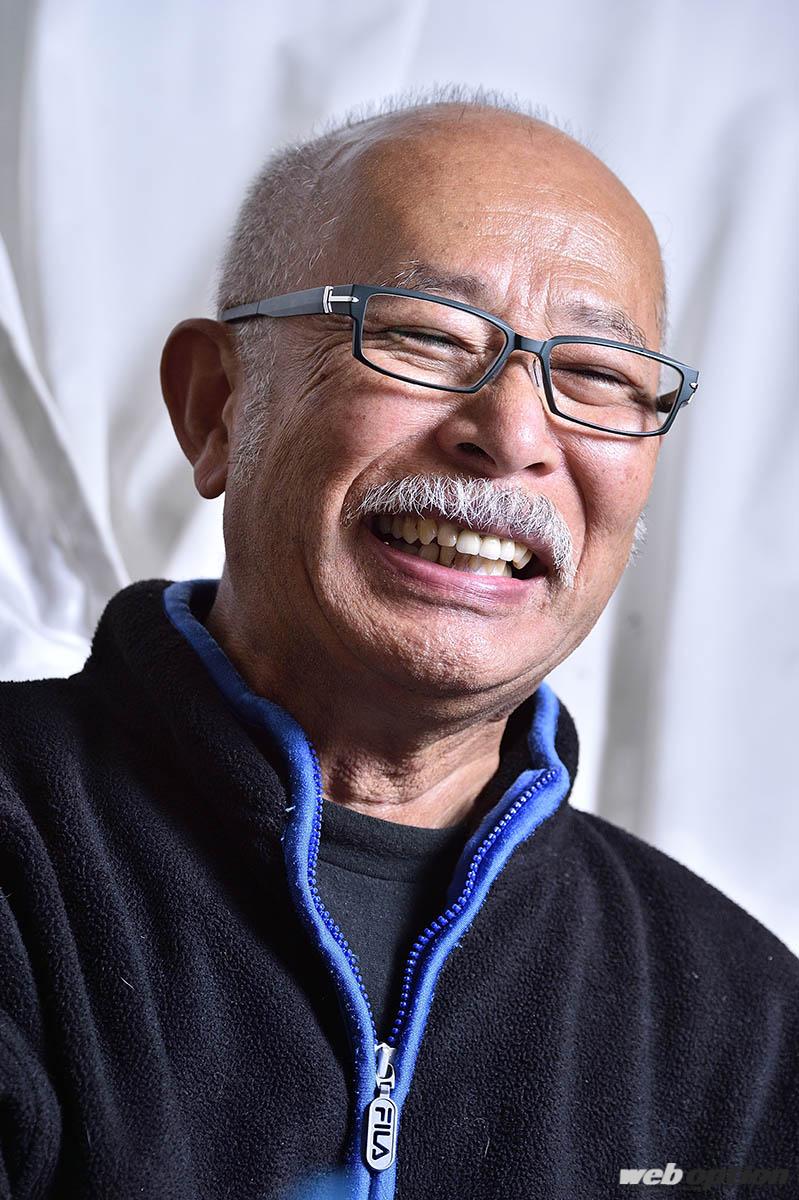

かつての“コワモテ”な印象はすっかり影を潜め、今では穏やかな表情でそう語る大川さん。

16歳で軽自動車の免許を取ってからというもの、前を走るクルマがいれば抜かずにはいられない性格だった。免許を取ってすぐ、母親がマツダ・キャロルをプレゼントしてくれたが、わずか3日後にはシャコタン仕様のレーシングスタイルに改造されていたという。

そのクルマで高校に通う毎日――とはいえ、登校は2日に1度程度。気ままな学生生活を送っていたが、その分、夏休みや冬休みには補習に駆り出され、どうにか卒業にこぎつけた。卒業後はクルマいじりを本格的に学ぶべく、自動車の専門学校へ進学し、整備士の道へと進む。

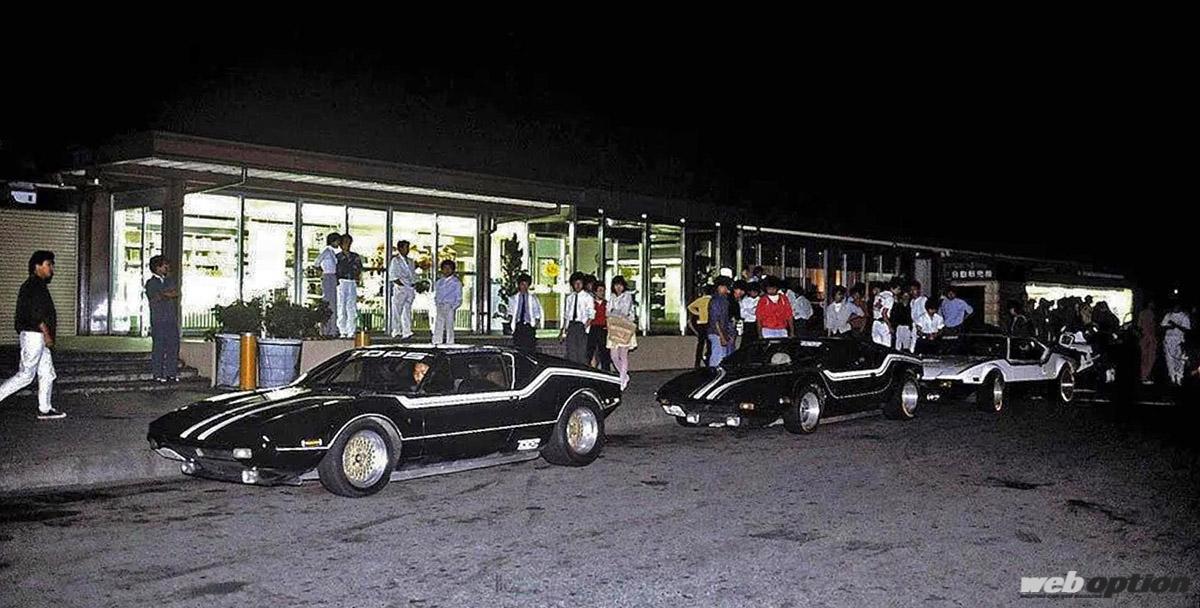

東名高速が開通する(1968年)以前、週末になると仲間たちと向かったのは、現・お台場の13号地でのゼロヨンや、第3京浜での最高速アタック。やがて東名が開通すると、「本当の速さを比べよう」という流れが自然と生まれ、東名での勝負が定着していく。

卒業後、大川さんが最初に働いたのは、エンジンパーツの加工だけでなくチューンナップにも積極的だった「深川内燃機」。しかし、長い下積みに嫌気が差したこと、そして当時憧れていたアメリカ車に乗りたかったこともあり、輸入車を扱う「日英自動車」へと転職する。

その頃から、エアロボディに包まれたトランザムに強く惹かれていたものの、日英自動車の給料ではアメ車はとても手が届かなかった。そんな中、深川内燃機時代の先輩が独立して始めた「喜多自動車」に誘われ、そこへ合流。懸命に働いた末、ついに念願だったトランザムを手に入れ、週末はがむしゃらに走り回る日々が始まった。

当時、大川さんは“トランザム乗り”として知られるようになる。そして、同じくアメ車を愛する客や取引先の仲間たちが自然と集まり、「アメリカンカークラブ」というチームが結成された。とはいえ、大川さんがアメ車だけに固執していたわけではない。ただ、大排気量V8エンジンの力強さと、純正のままで迫力あるスタイリングを持つトランザムには、特別な魅力を感じていたという。

クラブには約20台が所属し、その顔ぶれはセレブから血気盛んな愚連隊、そして大川さんのような狂走派までさまざまだった。集まってはミーティングを開いたり、街でナンパをしたりという時間もあったが、大川さん自身はそうした遊びより、速さにこだわるタイプだった。外から速さ自慢が現れれば、勝負を挑み、ねじ伏せる。それこそが東名レースの本質だったのかもしれない。速い連中には、言葉では説明できない“オーラ”が漂っていた。

やがて“東名レース”という言葉がメディアでも使われるようになるが、大川さん自身は「サーキットレースとはまったく違う世界だった」と振り返る。ただ、勝負そのものは真剣そのものだった。レースなのか、そうじゃないのか――そんな分類に意味はなかった。ただ、その一戦にすべてを懸けている、そんな感覚が確かにあったのだ。

そこにある「すべて」とは、情熱そのものだった。走っていた者たちは皆、命までも含めた覚悟でアクセルを踏んでいた。ただ、不思議と大川さん自身は「自分が死ぬかもしれない」と感じたことは一度もなかったという。だからこそ、勝負が始まれば、相手が戦意を喪失するまで全開で攻め続けることができた。

「遅いなら、さっさとどけよ!って感じだったね。でも、ストリートだからさ。明確な勝敗がつかないこともある。とはいえ、最後まで踏み切って振り切れたなら、それが自分の中での“勝ち”。周りから“めちゃくちゃだった”って言われることもあるけど、実際その通りだったんだと思う。でも不思議と、『勝負して負けた』という記憶はほとんどないんだ。とにかく気合いで踏み続けて、最後には抜いてやる。そんな感じだったから(笑)」。

唯一、敵わなかった相手がいたという。後に事故で命を落とした、パンテーラ乗りのゲイリー光永だ。

「彼だけは、まったく歯が立たなかった。スタートから引き離されて、そのまま見えなくなった。もちろん悔しかったよ。後で『どれくらい出てたの?』って聞いたら、『300キロちょっとかな』って返されてさ。『そんなバカな』って思ったのを覚えてるよ」。

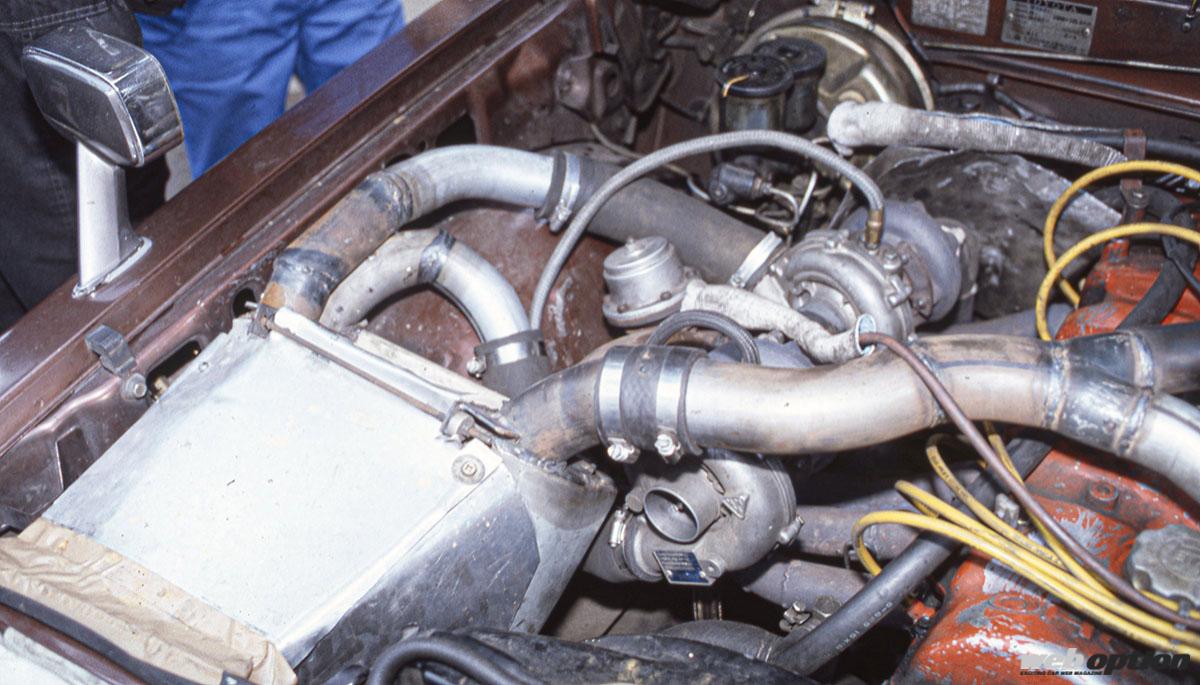

当時の感覚では、国産車で240〜260km/h、輸入車で260〜280km/hがトップスピードの限界とされていた。だがその直後、谷田部のテストコースで、ゲイリー光永のパンテーラが国内初の300km/hオーバーを記録。あの時の言葉は、本当だったのだと大川さんは唸った。そして、自らも“300キロの壁”に挑むべく、さらに気合いを入れるきっかけとなった。

そもそも、今や世界的なチューニングブランドとなった「トラスト」を立ち上げたのも、「サラリーマンだとレースのたびに仕事を休めないから」というシンプルな理由からだった。自営業なら、好きな時に休める。稼げる時に集中して稼げばいい。そんな思いに共感した仲間たち――共同創業者の早川氏らとともに、事業をスタートさせた。

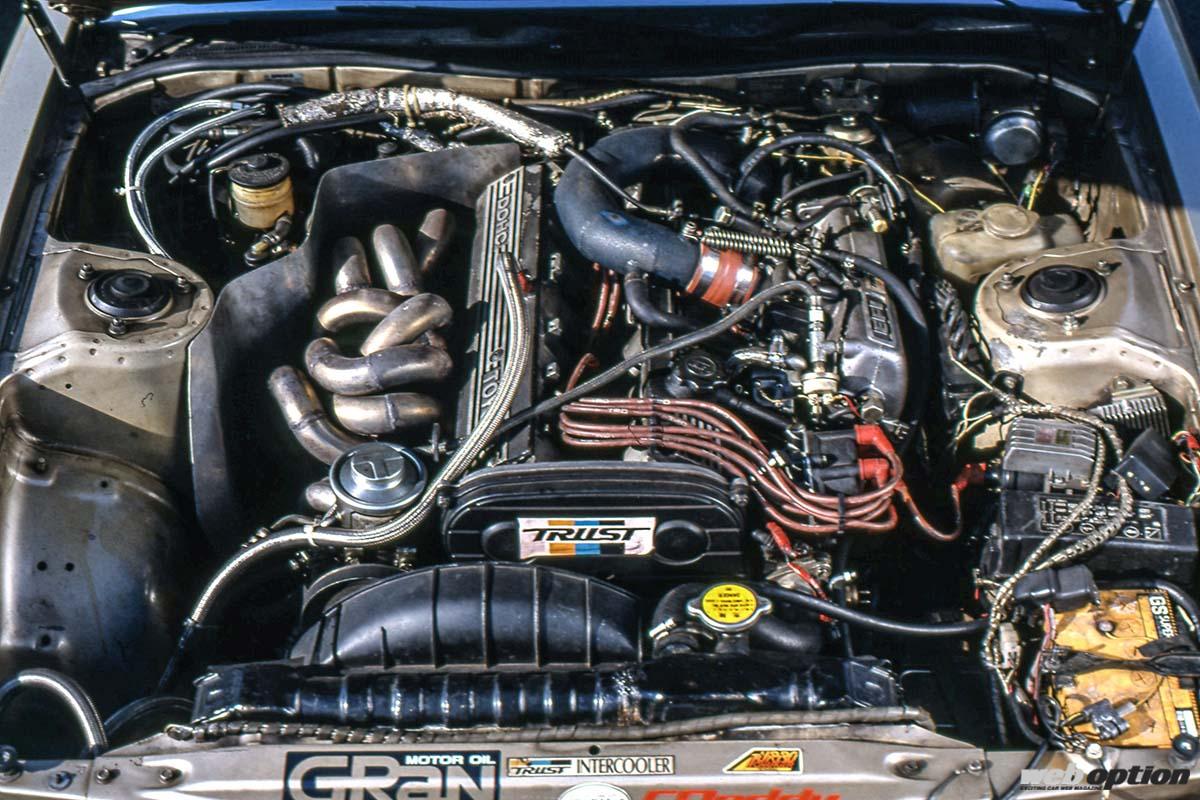

マフラーとエキゾーストの製造から始まったトラストは、小さな間借り工場から一気に成長を遂げる。メーカーとしての知名度を確立すると同時に、ポルシェ956を導入してチームを編成、グループCレースに挑戦。初年度から国内シリーズでチャンピオンを獲得し、“耐久レースのトラスト”と呼ばれるまでに上り詰めた。

やがて、趣味の一環だったレース部門も独立して事業化。最終的には進化版のポルシェ962C、さらにはトヨタ92C-Vでル・マンにも参戦。見事に入賞を果たすなど、夢のような物語を現実のものにしていった。

「東名レースをテーマにした取材はこれまで何度もあったけど、今振り返ると、あれは単なる若気の至りだったのかもしれないと思うこともある。一方で、あの場所には、とてつもないエネルギーが集まっていたとも感じるんだ。本当に狭い世界の出来事だったけど、その中で“頭を取る”ことを繰り返していくうちに、だんだんと自分の世界が広がっていった。そして勝負を重ねるごとに、まるで天下を取ったような気持ちになれた。普通じゃとても経験できないようなことが、次々と現実になっていったんだから、自分でも信じられないくらいだよ。東名レースに夢中になっていた仲間たちの中には、その後も活躍を続けたり、有名になった人がたくさんいるんだよね」。

今も昔も、公道でのレースを称賛することは決して許されるものではない。しかし、“東名レース”と呼ばれた当時の熱狂が、日本のチューニングカルチャーに与えた影響は計り知れない。だからこそ、単なる若気の思い出話として切り捨てることはできないのだ。そこには、クルマを愛し、自らの手で一つの文化を築き上げていった男たちの、紛れもない情熱があった。