バックトルクリミッターとしての機能を担う。

前回の当コーナーでは電動化および電子制御化された「ホンダ Eクラッチ」について掲載、今回はシンプルな構造である目的の機能を果たすメカニカルな(機械的仕組みの)クラッチについて簡単に解説します。

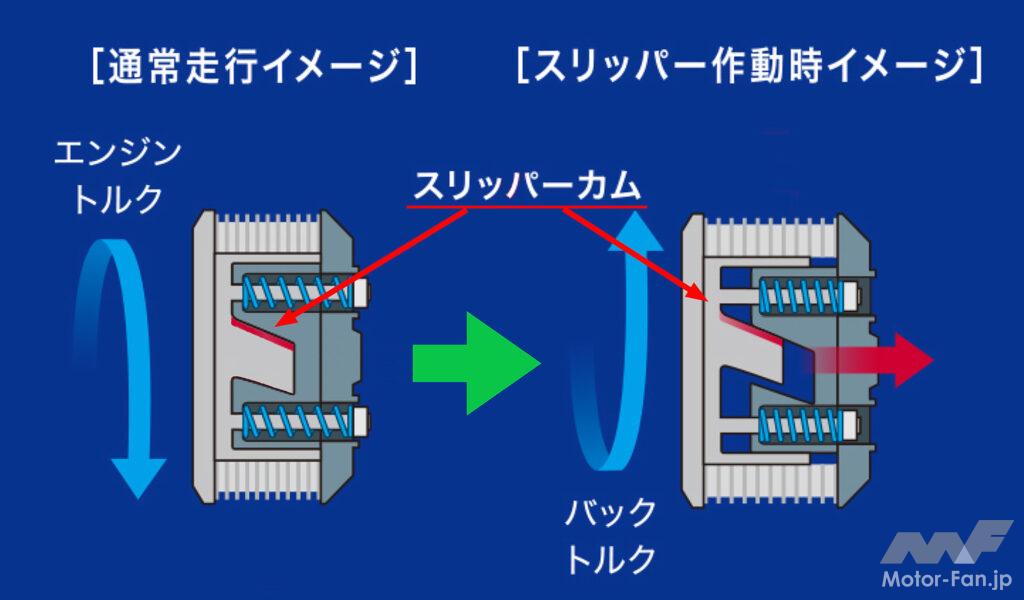

「バックトルクリミッター」についてご存知でしょうか。一般にバイクの駆動系は、エンジンの回転力がクラッチやミッションを経由し、チェーンやシャフトを介して後輪を駆動します。バックトルクとは、逆方向からの回転力のこと。後輪側からエンジン側を回そうとするトルクのことを意味します。具体的にはスロットル全閉で降坂する時など、エンジンブレーキがかかる状態の時、バックトルクが発生するのです。

高速からの激しいシフトダウンや、シフトミスで減速し過ぎてしまうような時、リアタイヤは滑り(スリップ)や暴れ(ホッピング)によりバイクに求められる安定走行が乱れてしまいます。

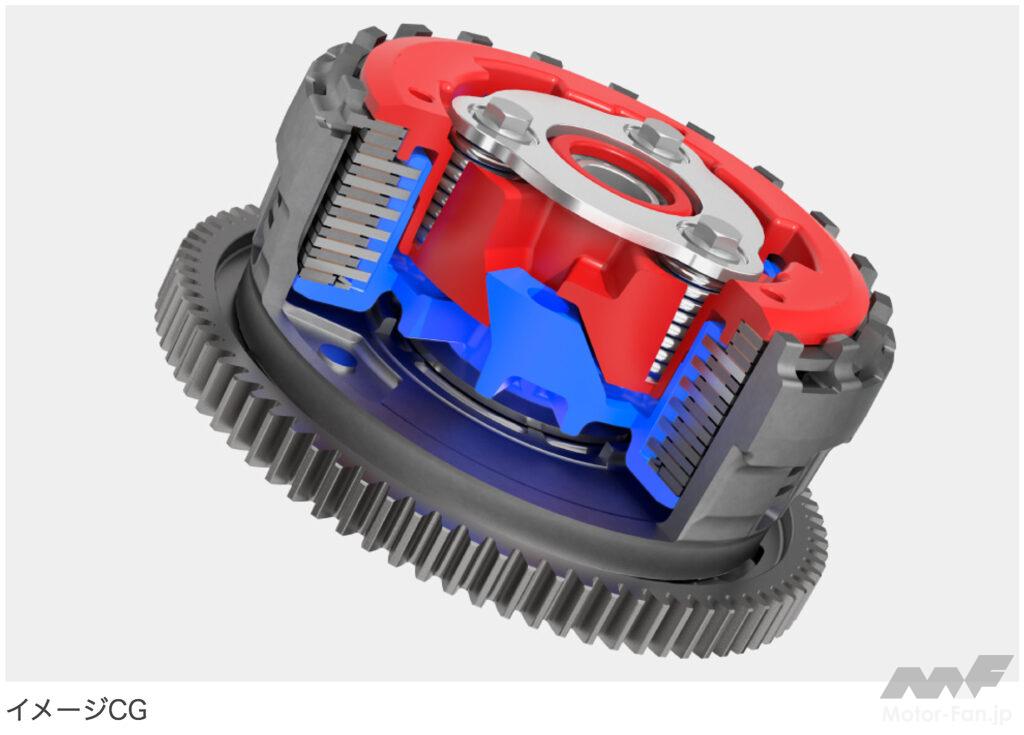

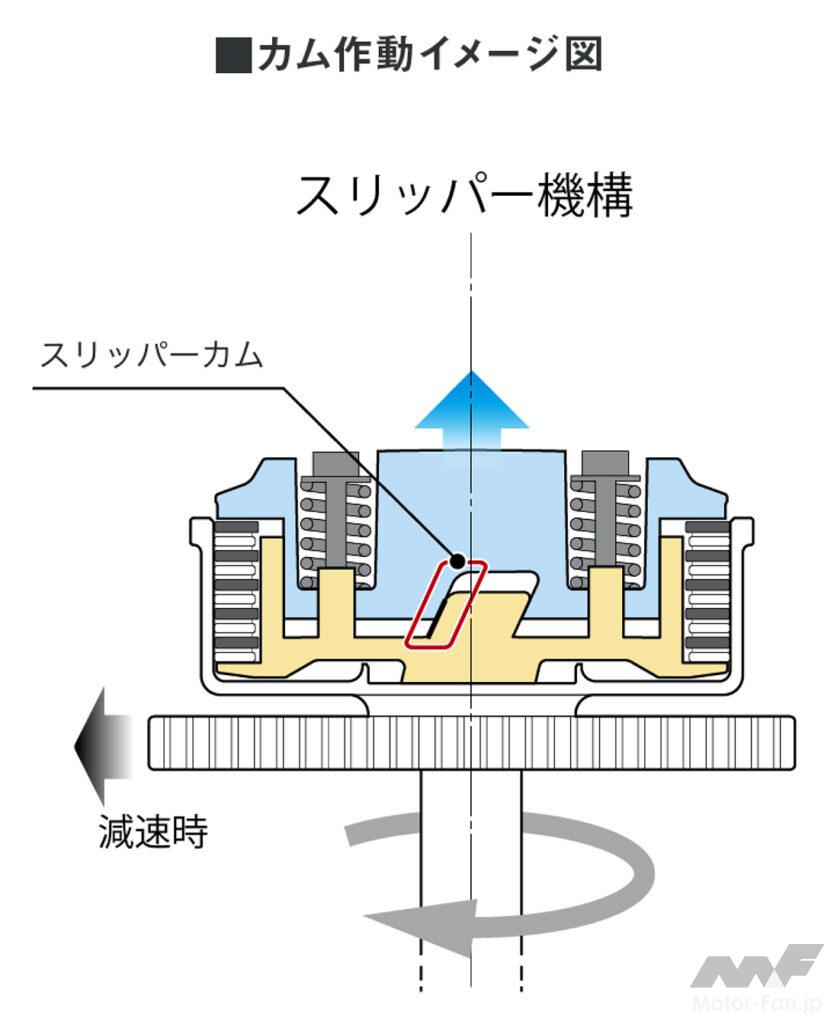

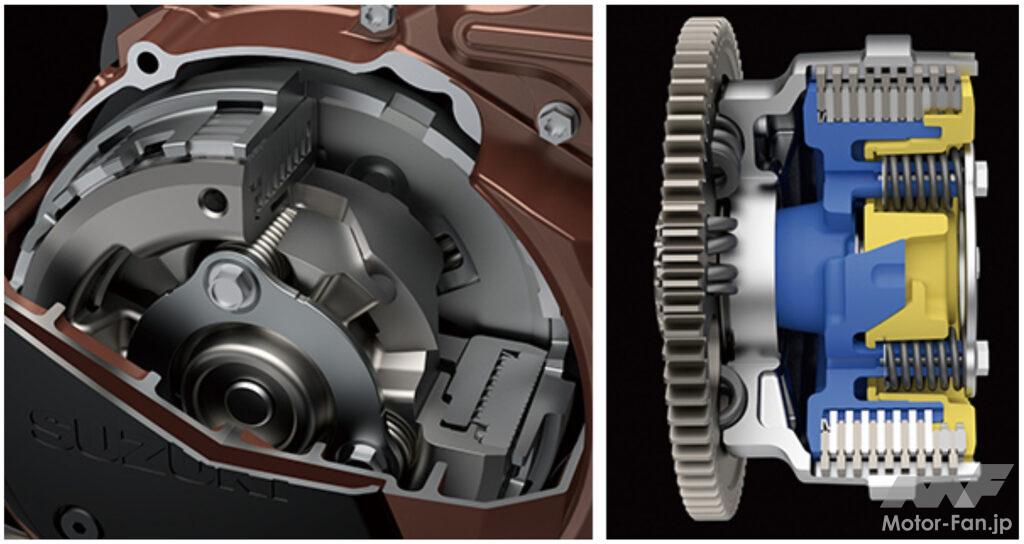

そんな不安定な走りを防ぐために、減速時のトルクを制御し、穏やかで安定した減速をキープする「バックトルクリミッター」が求められるのです。今回の「スリッパークラッチ」は、クラッチ内部の構造を工夫することで、バックトルクが強く生じた時の回転力を利用して、下図の通りクラッチのプレッシャープレートを押す作用を発揮し、クラッチに滑りを発生させます。結果として後輪に生じる減速の勢いを穏やかなものにし、リアタイヤのグリップ力を安定的にキープしてくれるのです。

なお、軽快な操作性を併せ持つ「アシスト&スリッパー™︎クラッチ」は、それを開発し、各メーカーに部品供給している、株式会社エフ・シー・シーの登録商標である。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)