連載

バイクの法律新基準原付とは?

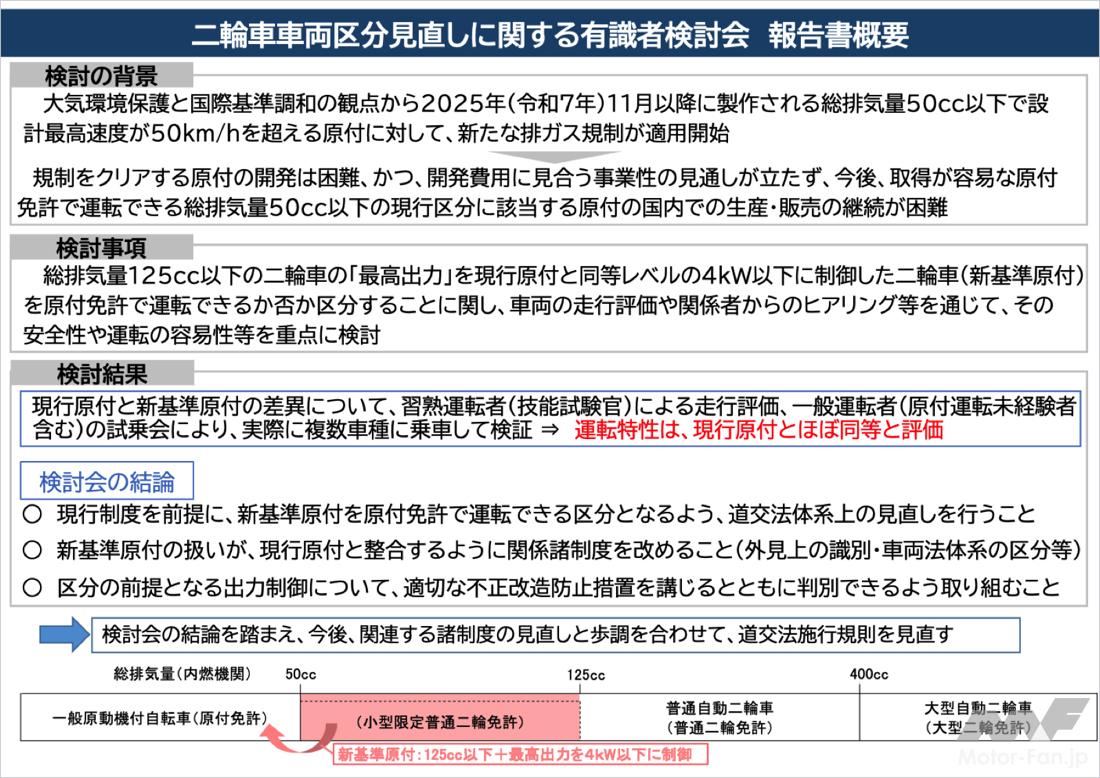

今回、警察庁が公表した方針は、2023年9月から実施している「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」の報告書が、2023年12月21日に発表されたことを受けたものだ。

当検討会は、学識経験者や交通安全などに関わる実務経験者、日本自動車工業会などの業界関係者などが集まって開いたもの。総排気量125cc以下のバイクについて、最高出力を制限するなど一定の基準を満たした車両については、現行の50cc以下の原付バイクと同じ区分にすることが妥当か否かについて検討が行われた。

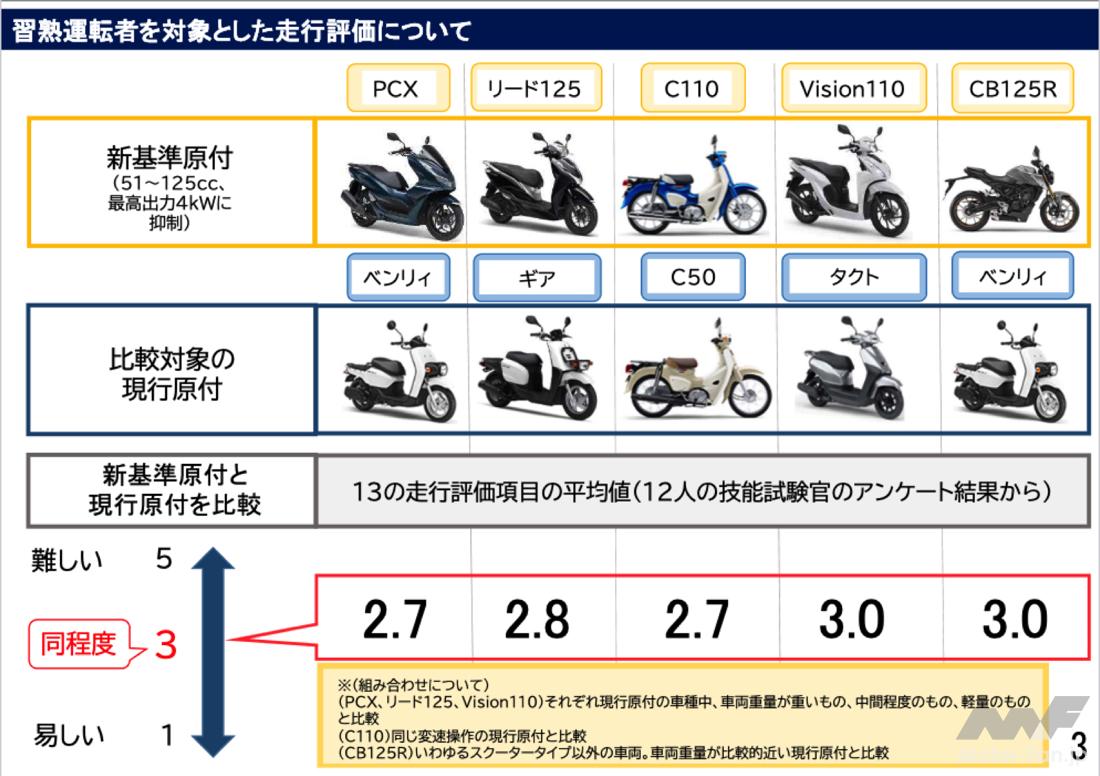

検討会では、関係者からのヒアリングなどに加え、最高出力を4.0kw(5.4PS)以下に制御した125ccや110ccのバイクの走行評価も実施。熟運転者(技能試験官)や一般ライダーなどに試乗してもらったインプレッションなどにより、新基準原付が現行の原付と同等の性能になり、原付ライダーが安全に走行できるのかなどの検証を行った。

それらの結果、検討会では、前述の報告書で

・「現行制度を前提に、新基準原付を原付免許で運転できる区分となるよう、道交法体系上の見直しを行うこと」 ・「新基準原付の扱いが、現行原付と整合するように関係諸制度を改めること(外見上の識別・車両法体系の区分等)」 ・「区分の前提となる出力制御について、適切な不正改造防止措置を講じるとともに判別できるよう取り組むこと」

といった内容の結論を発表した。

これに対し、警察庁は、

「検討会の結論を踏まえ、今後、関連する諸制度の見直しと歩調を合わせて、道交法施行規則を見直す」

といった方針を公表したのだ。

同じ125cc以下でも法規が変わる?

これにより、おそらく2025年までには、最高出力4kW(5.4PS)以下に制御した総排気量125cc以下のバイクが、新基準原付として登場する可能性が高くなったといえる。

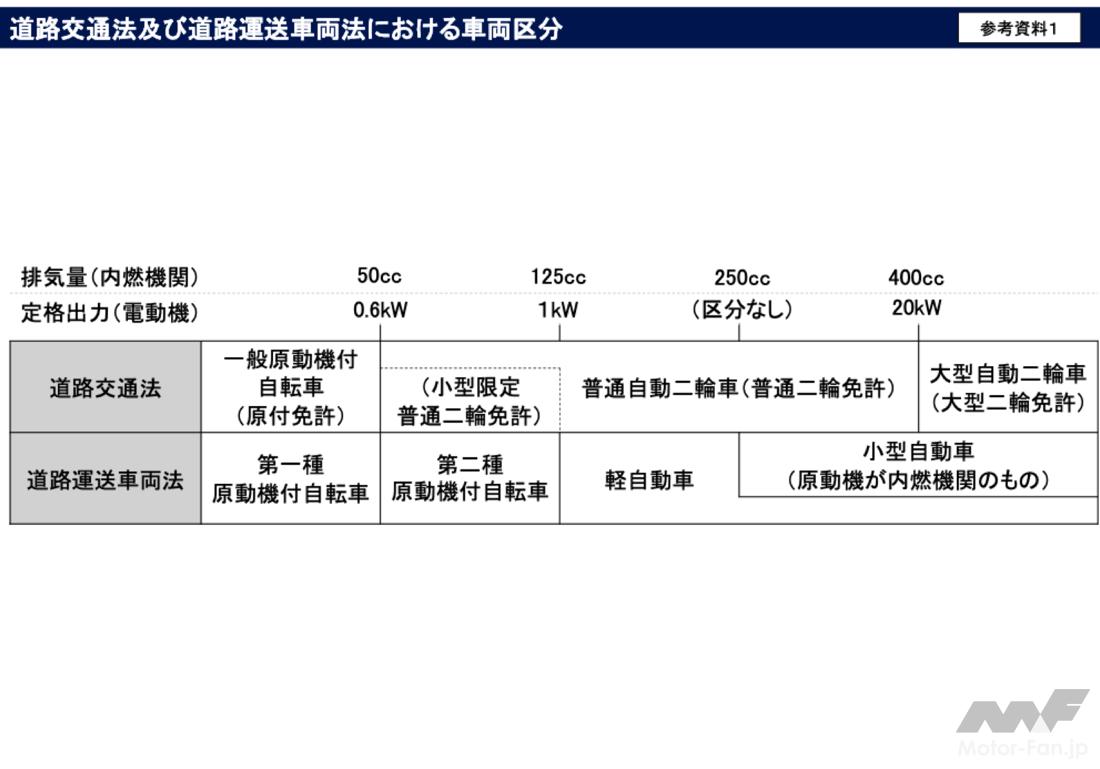

だが、前述の通り、現在は道路交通法上で普通自動二輪車のなかに区分される125cc以下のバイクと、一般原動機付自転車に該当する50cc以下のバイクでは、公道を走る際のルールや規制も違っている。

たとえば、現在、50cc以下の原付一種バイクでは

・法定速度30km/h

・2人乗り禁止

・2段階右折が必要

となっている。一方、現行の125cc以下の原付二種バイクは、

・法定速度60km/h

・2人乗りOK

・2段階右折は不要

となる。

また、運転免許は、50cc以下のバイクであれば、学科試験などより容易に取得できる原付免許か、普通自動車免許などを取得すると付帯される。一方、125cc以下のバイクでは、教習所で技能講習も受ける必要のある小型限定以上の普通二輪免許を取得しないと運転できない。

これに対し、前述の検討会では、報告書のなかで

「小型自動二輪車との区別がつくように外見上の識別性を確保する」

「出力を制御していない小型自動二輪車までも原付免許で運転できるようになったとの誤解が生じないよう、周知に努める」

といったことに言及。ちなみに、ここでいう「小型自動二輪車」とは、現行では50cc超〜125cc以下のバイク、道路交通法上の原付二種のことだ。これらを踏まえると、もし法律の改正などが行われる場合は、同じ排気量125ccや110ccのバイクでも、

・最高出力4.0kw(5.4PS)以下に制御=新基準原付

・最高出力が現行のまま=現行の排気量125cc以下のバイクと同じ

といった感じになるようだ。同じ110ccや125ccのバイクでも、最高出力4.0kw(5.4PS)以下の新基準原付なら法定速度は30km/h、2人乗りは禁止で、2段階右折も必要。一方、現行と同じ原付二種バイクであれば、法定速度60km/h、2人乗りOK、2段階右折は不要となることが予想できる。

ただし、検討会では、そのためには、外見上でも新基準原付と原付二種の区別が必要だとしている。これについては、たとえば、ナンバープレートの色を分けるなどの方策が考えらえる。新基準原付であれば今の50ccバイクと同じ白ナンバー、原付二種扱いであれば、ピンクや黄色にするなどだ。

また、すべての125cc以下バイクが、原付免許で乗れるようになるといった誤解がないように周知を徹底すべきともいう。ほかにも、最高出力4.0kw(5.4PS)以下に制御している新基準原付を、不法改造などで簡単に馬力アップさせないような仕組みも必要だという。

いずれにしろ、新基準原付に対し、具体的にどんな規定や基準を設けるのかなど、詳細が決まるのはこれから。だが、原付バイクは、いまだに通勤・通学や買い物など、多くの人が日常の足として愛用している手軽な移動手段である。

検討会の報告書によれば、令和4年(2022年)7月時点、全国で約450万台の原付バイクが利用されているという。人々の生活に欠かせない移動手段といえる原付バイクが、絶滅することだけは絶対に避けて欲しい。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)