連載

バイクの基礎知識新基準原付は新排気ガス規制への対応が目的

今回、検討が進められている新基準原付とは、排気量125cc以下のバイクについて、最高出力4.0kw(5.4PS)以下に制御するなどで、現行で50cc以下と定められている原付バイクと同じ車両区分にするというものだ。最高出力を制限することで、原付バイクと同等レベルの性能にして、原付免許で運転できるなど、原付バイクと同様の扱いにする方針だ。

これは、現在の50cc以下の原付バイクでは、2025年(令和7年)11月から施行される予定の新しい排気ガス規制に対応させることが技術や費用面で難しいためだ。

現在、2輪車の排出ガスを浄化するためには、マフラー内に装備した「触媒」を使っている。だが、触媒の特性上、マフラー内部の温度が300℃に達しないと排気ガスの浄化が始まらない。そして、排気量が小さい50ccバイクでは、触媒の温度が上がるまでに時間がかかり、浄化効果が出る前に新しい排出ガスの規制値を超えてしまうのだという。

対して、より排気量が大きい125ccや110cなどのバイクであれば、現行の原付バイクと比べ温度上昇の時間も短く、新排気ガスの規制値にも十分対応が可能となる。

そんな背景もあり、2輪車業界(全国オートバイ協同組合連合会および日本自動車工業会)が、2022年4月に、2輪車の車両区分に関する制度改正に向けた要望を提出。前述の通り、125cc以下のバイクをベースに、最高出力を4.0kw(5.4PS)以下に制御し現在の原付バイクと同等レベルの性能にしたモデルを、原付バイクと同じ扱いにするよう声を挙げたのだ。

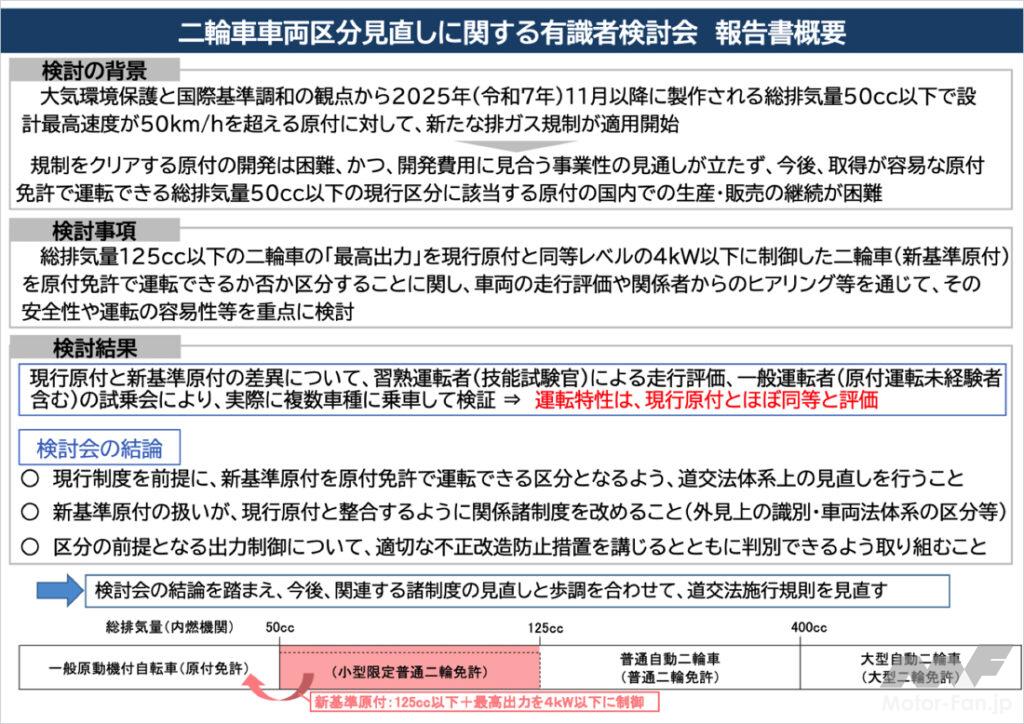

それを受けた警察庁では、「二輪車車両区分見直しに関する有識者検討会」を設置。関係者からのヒアリングなどに加え、実際に、最高出力を4.0kw(5.4PS)以下に制御した125ccや110ccのバイクを使った走行評価も行った。熟運転者(技能試験官)や一般ライダーなどに試乗してもらうことで、原付ライダーが、新基準原付を安全に走行できるのかなどの検証を行ったのだ。

そして、2023年12月に、検討会の報告書が公開。

・「現行制度を前提に、新基準原付を原付免許で運転できる区分となるよう、道交法体系上の見直しを行うこと」

・「新基準原付の扱いが、現行原付と整合するように関係諸制度を改めること(外見上の識別・車両法体系の区分等)」

・「区分の前提となる出力制御について、適切な不正改造防止措置を講じるとともに判別できるよう取り組むこと」

といった内容の結論を発表した。また、それに対し警察庁は、

「検討会の結論を踏まえ、今後、関連する諸制度の見直しと歩調を合わせて、道交法施行規則を見直す」

といった方針を公表。これにより、おそらく2025年までには、最高出力4kW(5.4PS)以下に制御した総排気量125cc以下のバイクが、新基準原付として登場する可能性が高くなったといえる。

新基準原付の交通ルールや運転できる免許は?

現在、道路運送車両法上では、50cc以下のバイクは第一種原動機付自転車(以下、原付一種)に該当し、原付免許があれば運転ができる。原付免許は、適性検査と学科試験などに合格し、原付講習を受講すれば取得できる。また、クルマの普通免許を取得すれば付帯されるため、いずれにしろ技能試験は不要。ほかの区分のバイクよりも、取得自体は比較的に容易だといえる。

一方、現行で50cc超〜125cc以下のバイクは、第二種原動機付自転車(以下、原付二種)に区分されており、小型限定普通二輪免許など、技能試験の合格が必須の二輪免許を取得する必要がある。原付免許と比べると、取得のハードルはより高いといえる。

また、現行の道路交通法などでは、原付一種と原付二種のバイクでは、公道を走る際のルールなども異なる。

例えば、現行では、50cc以下の原付一種バイクは、

・法定速度30km/h

・2人乗り禁止

・2段階右折が必要

といった制限がある。一方、125cc以下の原付二種バイクは、

・法定速度60km/h

・2人乗りOK

・2段階右折は不要

となっており、交通ルールの制限も比較的ゆるい。

それが、もし新基準原付が導入されると、125ccや110ccのバイクでも、一定の要件を満たせば、原付免許で運転できるようになるだろう。ただし、おそらく法定速度30km/h、2人乗り禁止、2段階右折が必要といった交通ルールの規制も課せられる。

だが、ここで注意したいのは、新基準原付が導入されたからといって、125cc以下のバイクすべてが原付免許で乗れるようになるとはならないことだ。おそらく、新しい制度下では、同じ50cc超〜125cc以下のバイクでも、

・最高出力4.0kw(5.4PS)以下に制御=新基準原付(原付一種と同じ扱い)

・最高出力などが現行と同じ=現行の原付二種

といった感じになるだろう。つまり、新基準原付に該当するバイクであれば、原付免許で運転できるが、その代わり、法定速度は30km/h、2人乗りは禁止で、2段階右折も必要となる。

一方、現行と同じ原付二種の125ccや110ccのバイクの場合は、小型限定普通二輪免許かそれ以上の免許が必要。そのかわり、法定速度60km/h、2人乗りOK、2段階右折は不要となることが予想できる。

実際に、前出の検討会報告書では、

「出力を制御していない小型自動二輪車(50cc超〜125cc以下の原付二種バイク)までも原付免許で運転できるようになったとの誤解が生じないよう、周知に努める」

ということも言及している。

また、同じく報告書では、新基準原付は、一見して原付二種バイクと同じのため、外観で区別がつくような識別性を持たせるべきといった内容の記述もある。

確かに、同じ125ccや110ccのバイクでも、原付二種なのか、新基準原付なのかによって、交通ルールなども変わるため、パッと見て判別できるようにすることは、周囲のクルマや歩行者などの安全を守るためにも重要だろう。

いずれにしろ、新基準原付の具体的な規定や基準など、詳細が決まるのはこれからだ。どういった法規や内容になるのかが、今後も注目される。

![by Motor-Fan BIKES [モーターファンバイクス]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-bikes-logo.png)