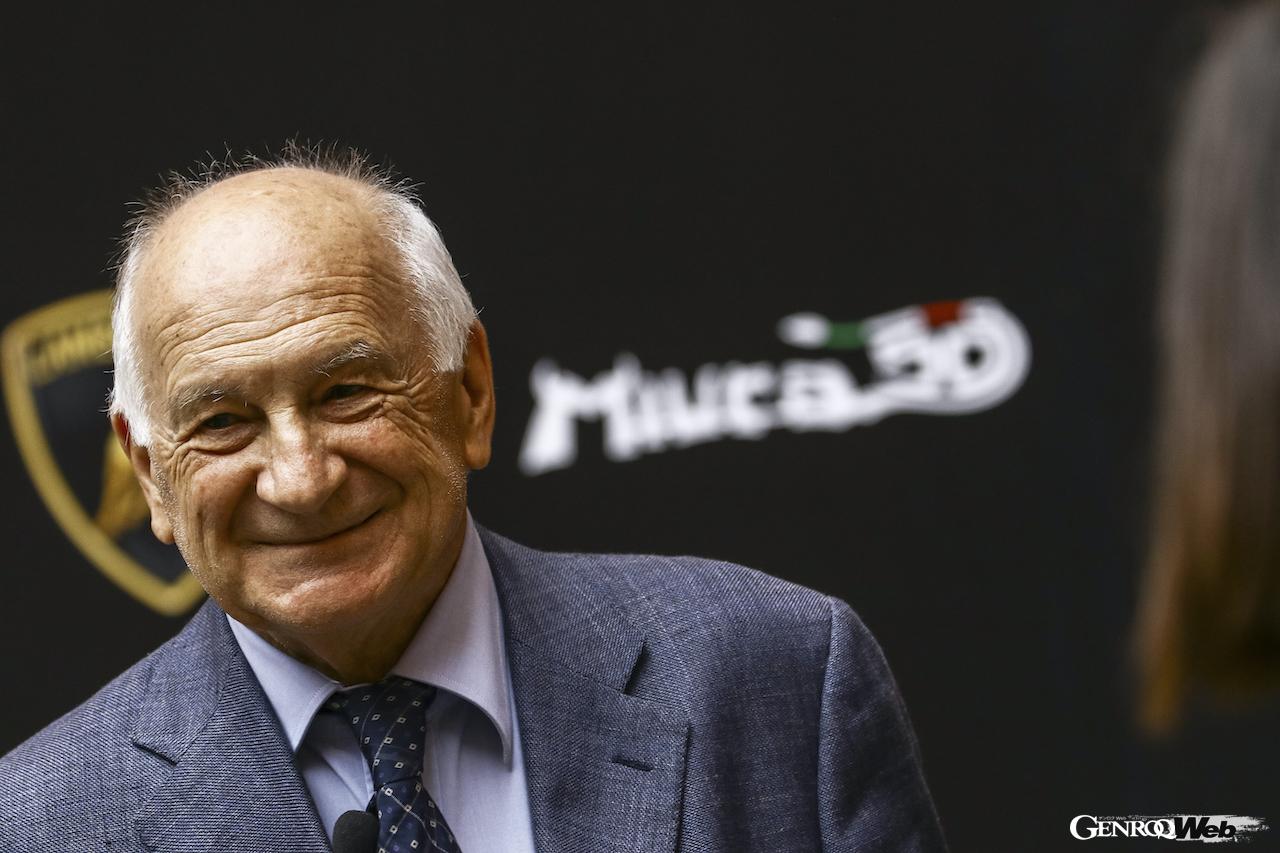

1:フェルッチオ・ランボルギーニ

ランボルギーニの創業者、フェルッチオ・ランボルギーニ(Ferruccio Lamborghini)は、第二次世界大戦後の軍放出の余剰装備からトラクターを開発。そこからビジネスを成功ヘと導いた。実業家としての地位を確立していたフェルッチオは、自動車業界の常識を打ち破るべく、挑戦をスタートした。

階級社会が色濃く残っていた当時のイタリアにおいて彼が最初に起こした“革命”は、大学を卒業したばかりの若い技術者たちを集めて世界最高のGT/スポーツカーを生産する会社を立ち上げることだった。

2:ジャンパオロ・ダラーラ

ジャンパオロ・ダラーラ(Giampaolo Dallara)は、27歳という若さでランボルギーニのテクニカルディレクターに就任。彼の指揮のもと、ランボルギーニの最初の本格的な量産モデルが開発された。

1966年にデビューした「ミウラ」は、このクルマを表現しようとしたジャーナリストたちによって「スーパーカー」という新しい言葉を作らせた1台となった。ミウラに搭載されているメカニズムは、1960年代の市販車には存在しなかったものばかりだった。特に4基のオーバーヘッド・カムシャフトを持つ4.0リッターV型12気筒エンジンは、前例のないパワーユニットだ。

一方でカロッツェリア・ベルトーネがデザインしたミウラの低く流れるようなボディラインは、この12気筒ミッドシップを憧れのドリームカーへと導き、現代では手の届かないコレクターズアイテムに君臨している。

3:パオロ・スタンツァーニ

1963年、27歳でランボルギーニに入社したパオロ・スタンツァーニ(Paolo Stanzani)は、1968年にプロダクションディレクターに加えて、テクニカルディレクターという要職が与えられた。

スタンツァーニはカウンタック・プロジェクトを発展させ、その後20年間にわたって世界最速のスーパースポーツカーに育て上げた人物として知られている。カウンタックはドライブシャフトがエンジンブロックを貫通するという、新しいトランスミッションシステムを採用。さらに量産車としては初めてシザードアを採用した。これらの特徴は、現在のランボルギーニ製V12モデルにも受け継がれている。

その後スタンツァーニは、V8エンジンをリヤに横置きで搭載した4シーターベリネッタ「ウラッコ」を開発。ウラッコには前後マクファーソンストラット式サスペンションや、ステアリングコラムをコックピットの前方に配置した ディシェッド・ステアリングホイールなど、革新的な技術が数多く採用された。

4:ボブ・ウォレス

ボブ・ウォレス(Bob Wallace)は1938年にニュージーランド・オークランドで生まれ、1963年から1975年までランボルギーニのチーフテストドライバーを務めた。彼は最初期モデルからカウンタックまでの全車両をテストコースや実際の公道でテストした人物だ。ウォレスは、ランボルギーニの研究開発部門をはじめとする様々なセクションの基礎となった、テストシステムを構築したことでも知られている。

モータースポーツに情熱を傾けていたウォレスはフェルッチオ・ランボルギーニと約束を取り付け、業務外の空いた時間にランボルギーニ社内にある中古パーツから新たなスペシャルモデルを作り上げた。それこそがイオタであり、ウラッコ ラリーなどと共に現在では伝説の1台に数えられている。

5:フランコ・スカリオーネ

フェルッチオ・ランボルギーニと同世代のカーデザイナー、フランコ・スカリオーネ(Franco Scaglione)は、1916年にイタリア・フィレンツェに生まれた。彼が育ったのは未来派(フトゥリズモ)の全盛期で、アーティストたちは常にダイナミズム、動き、スピードを求めていた。

大学で航空工学を学んだ後、デザインへの情熱に目覚め、最終的には当時最先端技術の結晶だった自動車をデザインすることになった。彼が開発したアルファロメオ B.A.T.(Berlinette Aerodinamiche Tecniche)シリーズは、1950年代の自動車のスタイリングにエアロダイナミクスの概念をもたらしている。

1963年、スカリオーネはフェルッチオ・ランボルギーニからの直接の依頼で、サンタアガタ・ボロネーゼで生まれた最初のグランツーリスモをデザインした。「350 GTV」のボディラインは、丸みを帯びた形状、繊細なピラー、湾曲したウインドウなどが特徴であり、当時大きなインパクトを残すことになった。

6:ジュリオ・アルフィエーリ

エンジニアのジュリオ・アルフィエーリ(Giulio Alfieri)は、1924年にイタリア・パルマで生まれ、第二次世界大戦が終わった直後にミラノ工科大学を卒業。1975年にランボルギーニに入社し、1982年にゼネラル・マネージャーに任命されている。

カーボンファイバーを初めとする複合素材の時代が到来するなか、アルフィエーリはカーボンファイバー製シャシーを初採用した「カウンタック エボルツィオーネ」の開発を担当した。このプロトタイプは、ほとんどすべてのコンポーネントにカーボンファイバーを採用しており、基本仕様のカウンタックよりも約500kg軽く、最高速度は330km/hオーバーを実現している。

カウンタック エボルツィオーネの研究・開発で得られた知見や技術は、1988年に発表されたランボルギーニ創立25周年記念モデル「カウンタック 25thアニバーサリー」、1990年にデビューした「ディアブロ」で実用化されている。そして、アルフィエーリが手掛けた複合材技術は、現在に至るまでランボルギーニの多くの車両に採り入れられている。