目次

北米での税制改正と燃費規制の強化により

政策的に優遇されたSUVがセダンに変わって市場の主役となる

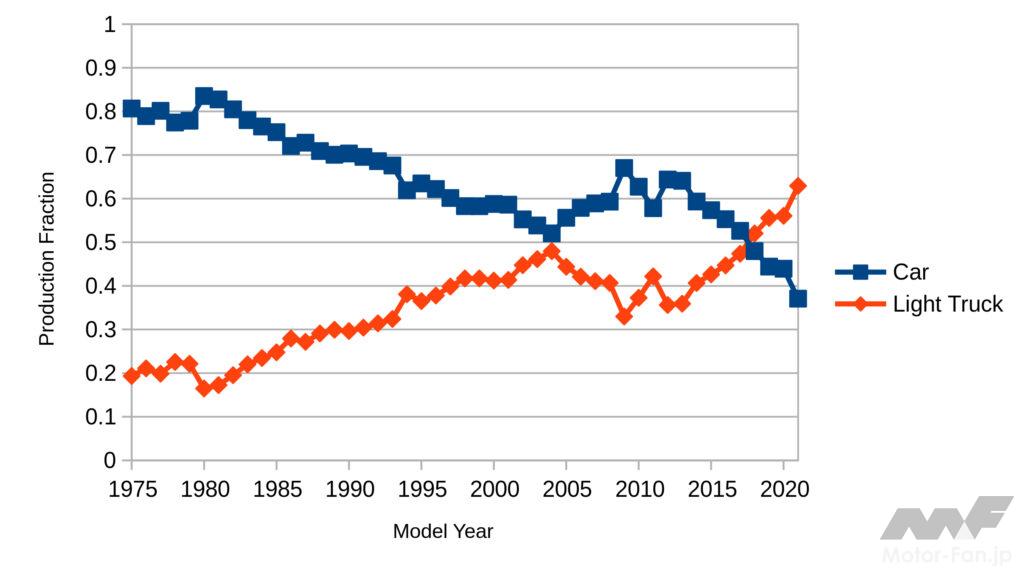

アメ車というと最近はSUVをイメージする人が多いだろう。だが、今から半世紀ほど前まではアメ車のメインストリームはフルサイズの2/4ドアセダンが市場の主役であった。

アメ車のセダンが凋落したのは20世紀末のことだった。もともとアメリカではピックアップトラックの人気が高く、ベストセラーであるフォードF-150シリーズは40年以上連続で販売台数No.1の座に君臨している。そんなピックアップトラックにアフターパーツのFRP製のベッドシェルを装着すると雨で荷物が濡れず、積荷の盗難の心配がなくなる。これはステーションワゴンのように使えて便利だわい、ということで1960年代から徐々に人気を掴むようになる。

「だったら、最初から屋根付きのトラックを作ればもっと便利だろう。屋根がつくのならリアシートも備えたほうが使い勝手も良かろう」と、ビッグ3は工場出荷時から金属製のシェルを備えたピックアップトラック……SUVをリリースするようになった。こうした経緯から北米ではSUVはピックアップトラックと同じく商用車のカテゴリーに区分され、州によって多少事情は異なるが、自動車税は無税もしくは極めて低く、自動車保険の掛け金も安く抑えられている。

とは言え、アメリカ市場は主役の座は依然としてセダンが握っており、SUVは農村部のアシ、もしくはレジャー用というのが一般的な認識であった。それというのも登場当初のSUVは、ピックアップトラックベースということで、実用性本位のシンプルなクルマがほとんどであり、乗り心地は荒く、快適装備も少なく、とてもではないが乗用車の代わりになるようなシロモノではなかったからだ。

この頃のSUVやピックアップトラックは、サイズこそまるで異なるが日本の軽トラや軽バンのような成り立ちであったと言えるかもしれない。故に需要は地方に集中しており、ニューヨークやワシントン、ロサンゼルス、シカゴなどの大都市では、その姿を見かけることは少なかった。

こうした流れが変化したのは今から20年ほど前のことだ。そのきっかけは法人が社用車として使用する乗用車の税制優遇措置が大幅に縮小されたことであった。どういうことかと言えば、乗用車を社用車として購入したときに法人が受けられる税控除の金額が少なくなったのだ。それにに対して「ライトトラック」という商用車にカテゴライズされるSUVの税控除の金額に変更はなく、購入費はほぼそのまま経費で落とすことができたのであった。

加えて、年々厳しさを増すCAFE(燃費規制)により、乗用車はサイズのシュリンクを余儀なくされ、アメリカ人好みのV8エンジンのラインナップが減らされる一方で、「ライトトラック」カテゴリーのSUVは燃費の規制基準が甘く、大排気量V8エンジンの存在が許されていたことも消費者心理に大きな影響を及ぼしていた。その結果、それまでならフルサイズセダンを買っていたようなごく平均的なユーザーが積極的にSUVを選ぶようになり、それによって乗用車離れが加速して、アメリカ市場の新車販売の主役がセダンからSUVへと取って代わられたのだ。

こうした世相の変化に対して、機を見るに敏なビッグスリーは商機があると見るやSUVの商圏を上に伸ばして、ラインナップを大幅に拡充させた。1997年にフォードが高級SUVのリンカーン・ナビゲーターを投入し、商業的な成功を収めると、GMやクライスラーもそれに続いて高価で贅沢なSUVを相次いで市場に送り出したのだ。果たせるかな、それらの高級SUVは消費者のハートをしっかりと掴み、ディーラーの店先に並べる端から飛ぶように売れ、莫大な利益をメーカーにもたらしたのだ。

しかも、SUVの販売には乗用車以上に旨味があった。ディーラーオプションの装着率がセダンに比べて高かったのだ。財布の紐が固いユーザーが、ことSUVになるとルーフキャリアやヒッチメンバー、アニマルバンパーなどの高価なオプションを躊躇することなく次々に購入してくれるのだ。これにはメーカーやディーラーも笑いが止まらなかっただろう。

かくしてビッグスリーはSUVに注力するようになり、1990年代末頃から登場した乗用車ベースのクロスオーバーSUVを加えて、いよいよ拡販路線に突き進むことになる。そして、21世紀に入るとアメリカ発のSUVブームは世界へと伝播し、今に至るというわけだ。

SUVが市場で隆盛を極める一方で人気が凋落したセダンだが

その魅力は今なお健在でカーミーティングでは主役となる

SUVがブームとなる一方、下降線を辿っていた伝統的なフルサイズセダンは完全に市場を失ってしまった。ハイオーナーカーとしてのみならずショーファー需要もあったキャデラックやリンカーンの大型高級セダンは1990年代に入ると早々に姿を消し、パトカーやタクシー需要を賄うために最後まで残されていたフォード・クラウン・ヴィクトリアも2012年に生産を終了した。車体中央でボディを真っ二つに切断し、ダックスフントのようにストレッチしたリムジンも今やSUVがベースだ。

北米市場ではフルサイズばかりかインターミディエイト(中型大衆車)やコンパクトクラスでもセダンの需要は下降線を辿っており、フォードは2018年に北米市場からセダンの撤廃を発表し、GMやクライスラーもラインナップを整理している。現在、辛うじてラインナップされているセダンも、海外市場を意識して小型化した車体に引き締められたアシを持ち、2.0~3.0L級のV6や直4エンジンが与えられた世界戦略車ばかりだ。

アメリカの豊かさと力強さを象徴するような、全長5mを大きく超える巨大なボディに人目を引く派手なスタイリングを纏い、パワフルな大排気量のV8 OHVエンジンを搭載し、柔らかいサスと分厚いクッションのシートの組み合わせによってふわふわの乗り心地を持つフルサイズセダンは、今やすっかり過去のものとなった。これも時代の流れとは言え、かつての栄光を知る筆者のような古い世代の人間からすると一抹の寂しさを感じずにはいられない。

そんな凋落著しいアメ車のセダンではあるが、愛好家からの人気という点で言えば、依然として些かも衰えを見せてはいない。各地で開かれるカーショーやミーティングでは、マッスルカーやピックアップトラック、SUV、バンと並んで多くのセダンがエントリーしている姿が見られる。3月10日に千葉市で開催された『SPRING Party!』にも少なくない数のフルサイズセダンが参加していた。ここではその中から筆者が気になった3台を紹介しよう。

古き良き時代のアメリカを象徴する派手で粋な1959年型シボレー・インパラ

ミーティング会場にはあらゆる年式、さまざまな種類のアメ車が並んでいたが、その中でも独特な存在感を放っていたのが1959年型シボレー・インパラだ。

1958年に誕生した最初のインパラは、ベルエアのスポーツパッケージとして登場したのだが、このモデルから単独グレードへと独立し、シボレー・デヴィジョンの最上級車となった。ミーティングにエントリーしたのはコンバーティブルであったが、ほかにも2ドアクーペ、4ドアセダン、4ドアハードトップ、ステーションワゴンの設定があった。

心臓部は戦前から続くストーブボルトエンジンの改良型である235cu-in(3.9L)直6OHVブルーフレームエンジンを基本とし、オプションとしてスモールブロックの283cu-in(4.6L)V8 OHVターボファイアとビッグブロックの348cu-in(5.7L)V8 OHV Wシリーズ・ターボスラストを選ぶことができた。組み合わされるトランスミッションは3速MT/4速MTのほか、2速パワーグライドATや3速ターボグライドATの選択も可能だった。

人目を引く豪華絢爛なスタイリングは、1949年型キャデラック・クーペデビルや1955~57年型シボレー・ベルエア、1963年型ビュイック・リビエラ、1963年型シボレー・コルベット・スティングレー(C3)などの名車の数々を手掛けたことで知られるビル・ミッチェル(ウィリアム・L・ミッチェル)だ。

このクルマのアイデンティティとなっているリアビューには、1950~1970年代に登場したフルサイズセダンの例に漏れず巨大なテールフィンがデザインされているが、同時代の他車が後方にフィンを伸ばしているのに対し、インパラは翼を左右に大きく伸ばしたような意匠になっている。「キャッツアイ」と呼ばれる横長のテールランプとの組み合わせは、この年式だけの特徴となる。

開発を指揮したシボレーチーフエンジニアのエド・コール(エドワード・N・コール)は、1955~57年型ベルエアで上級ディビジョンのキャデラックに匹敵するパワフルな高級車を大衆車ブランドのシボレーで実現した。これをさらに発展させてサイズもパワーもキャデラックと互角に勝負できるクルマとして、このインパラを完成させたのだ。パワーステアリング、パワーウィンドウ、カークーラーなどの当時としては贅沢なオプションも豊富に用意され、「GMの栄光の時代」を象徴する1台として世界中にファンを持ち、登場時と変わらない人気を保っている。

国内では貴重なアメ車のブレッド&バターカー

1960年代を代表するインターミディエイトの3代目フォード・フェアレーン

フェアレーンは1955~70年にかけて全7世代が生産されたフォードの主力乗用車だ。二代目まではフルサイズのフラッグシップカーとして開発されたが、ギャラクシーの登場により三代目からはインターミディエイトに改められた。写真の1963年型フェアレーンは4代目に当たるモデルで、1962~1965年にかけて生産された。

ボディバリエーションは2ドアハードトップ、2ドアセダン、4ドアセダン、ステーションワゴンと豊富で、この世代のフェアレーンの車体構造はシリーズ初のモノコックボディを採用したことにあり、ボディ下部にはフォードが「トルクボックス」と呼ぶ、緩衝機構が採用されたことにより乗り心地が大幅に向上した。

エンジンは170cu-in(2.8L)直6OHVを標準(のちに3.3Lへと拡大)とし、軽量なウィンザーユニットの221cu-in(3.6L)V8 OHVチャレンジャーがオプション(のちに4.7Lへと拡大)で選ぶことができたほか、少し遅れて164hpを発揮する260cu-in(4.3L)V8 OHVも追加された。

また、ドラッグレース用として少量が生産されたフェアレーン・サンダーボルトには、ふたつの4バレルキャブレターを備えた、シリーズ最強となる427cu-in(7.0L)V8 OHVが搭載された。変速機は3速MT/4速MTを標準とし、2速(のちに3速化される)フォードOマチックATを選べた。

ミーティング会場で出会ったフェアレーンは抜群のコンディションを保っており、ボディは美しく、社外ホイールとトランクにワンポイントとして入ったピンストライプ以外はほぼストックの状態を保っていた。国内ではマッスルカーなどのハイパワーモデルが珍重される中、アメリカの市井の人々が日常のアシとして愛用してきたブレッド&バターカーは却って見かける機会が少なく、貴重な存在だと言える。

程度極上のワンオーナー車をカリフォルニアで購入!

カプリス愛溢れるオーナーが手にした1967年型シボレー・カプリス

1965年の登場以来、シボレーの最上位モデルとして長きに渡って人々から愛され続けてきたフルサイズセダンがカプリスだ。写真のモデルは1967年型4ドアHTで、以前紹介した千葉県警が式典車として保有するコンバーチブルの1世代前の型で、年式的には4年古い。シリーズとしては初代に当たるモデルだ。

デビュー最初の年は、インパラ4ドアハードトップのオプションパッケージとして産声を上げたカプリスは、ウッド調のインパネ、上質なシート地、高級感溢れるホイールカバー、追加のモールディングなどの装備がユーザーに好評をもって受け入れられたことから、1966年には2ドアハードトップとステーションワゴンを加えて単独モデルとして独立を果たした。

『SPRING Party!』にエントリーしていた1967年型は、前年までのモデルをベースにフロントグリルやテールランプの意匠を変更し、ボディラインをより丸みの帯びたスタイリングを改めており、合わせてインパネのメーターを丸型に変更し、ステアリングホイールを新しいデザインのものに付け替えられている。

搭載されるエンジンは、スモールブロックの283cu-in(4.6L)と327cu-in(5.4L)、ビッグブロックの396cu-in(6.5L)V8 OHVを標準とし、オプションで385hpを叩き出す427cu-in(7.0L)V8 OHVを選ぶことができた。トランスミッションは3速MT/4速MTのほか、2速パワーグライドATと3速ターボハイドラマチックATを選べた。また、この年式から2系統式ブレーキが採用され、オプションでフロントにディスクブレーキを装着できた。

シボレー・ディビジョンのハイエンド車らしく、パワーステアリング、パワーウインドウ、パワーシート、レザートップ、クーラー、8トラックオーディオの快適装備が充実しており、内容的にはキャデラックのエントリー車であったド・ヴィルにも匹敵した。その成り立ちは正しく「プアマンズ・キャデラック」とでも言うべきものだった。

この車両はボディはピカピカで、クロームメッキに曇りもなく、インテリアも良好な状態を保っている。とても半世紀前のクルマとは思えないほどのコンディションだ。オーナーに話を聞くと「カリフォルニアでお婆ちゃんが新車からずっと大切に乗り続けてきたというこのクルマが売りに出されているのを知り、居ても立ってもいられずに購入してしまいました」と語る。このクルマに乗る前には、最終型のカプリスを所有していたそうで、フルサイズのセダン、それもカプリスに並々ならぬ情熱を傾けていることが少し話しただけでもわかった。

『SPRING Party!』イベントレポートを一気読み!

1960年代後半~1970年代前にかけてアメリカで制作された映画やドラマには、登場人物の良き相棒としてこのカプリスのようなフルサイズのセダンが必ずと言って良いほど登場する。銀幕やブラウン管を通してアメリカ車の魅力を知る世代には、やはり「アメ車といえばセダン」との思いが強い。先程も述べたように近年ではセダン市場の低調に加えて、ガソリン価格の高騰により燃費の良くないアメ車のセダンを街中で見かける機会も激減した。

だが、『SPRING Party!』のようなミーティングに足を運べば、こうした往年の名車に出会うことができる。アメ車のイベントはこれからの季節が本番だ。この記事を読んでこれらのクルマが気になった人は、各地で開催されるカーショーやミーティングに足を運んでみてはいかがだろうか?