先代がTNGA第一弾、新型が第2世代TNGA第一弾

TNGA第一弾の先代プリウスのプラットフォーム

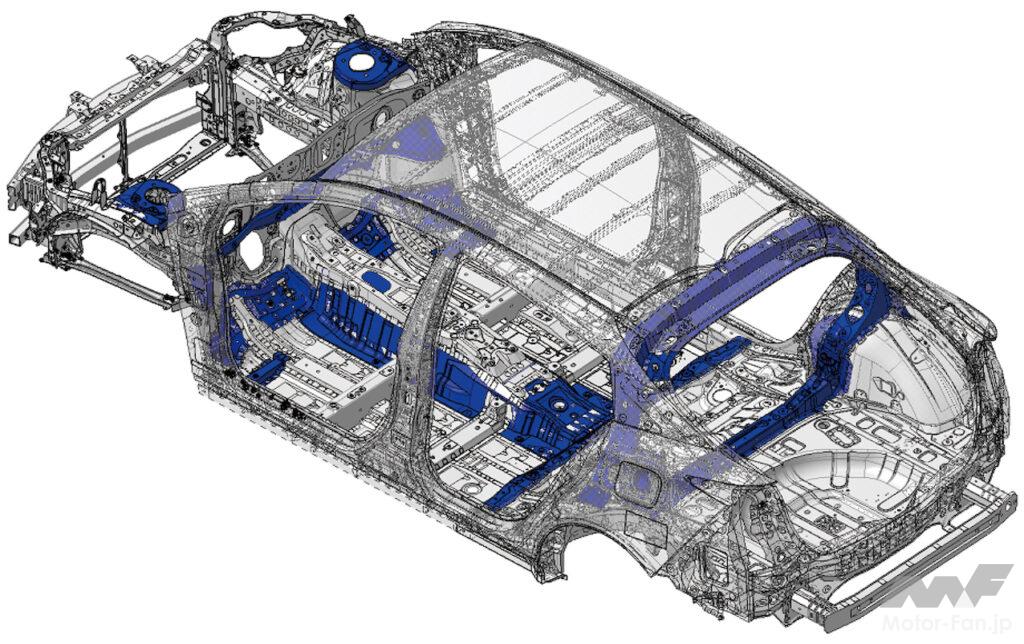

第2世代TNGAプラットフォームを採用は、第5世代となる新型プリウスの特徴のひとつだ。トヨタ自動車の説明によれば、その特徴と進化の内容は以下のようになる。

「熟成を重ねたTNGAプラットフォームをベースに、新型プリウスのエモーショナルなデザイン・走りを実現するための改良を施し、(略)低重心化や大径タイヤの採用を実現しました」

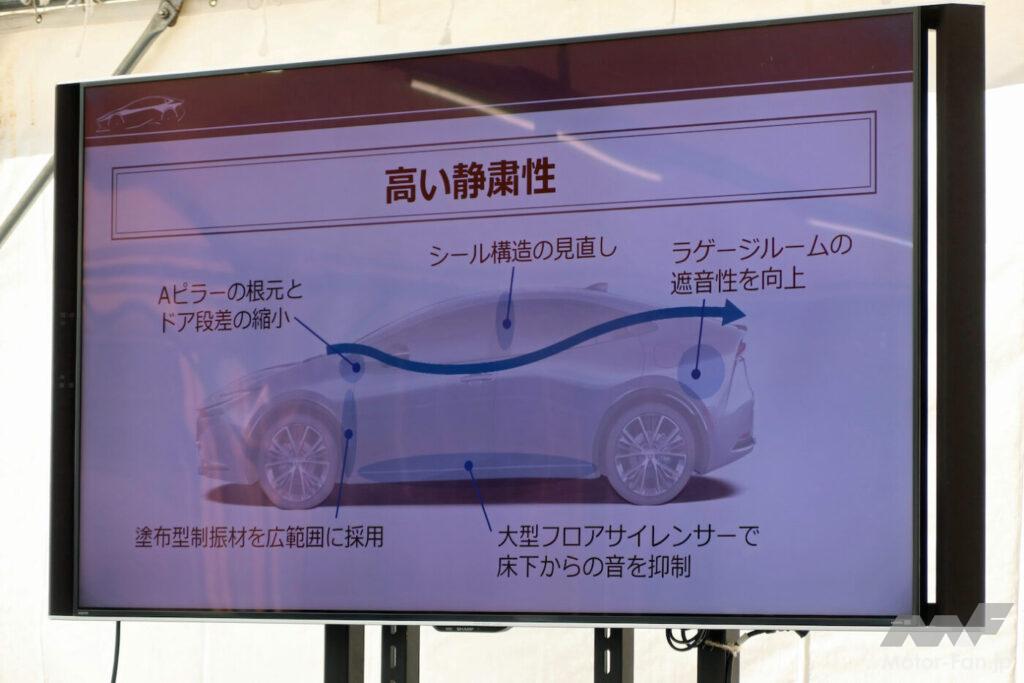

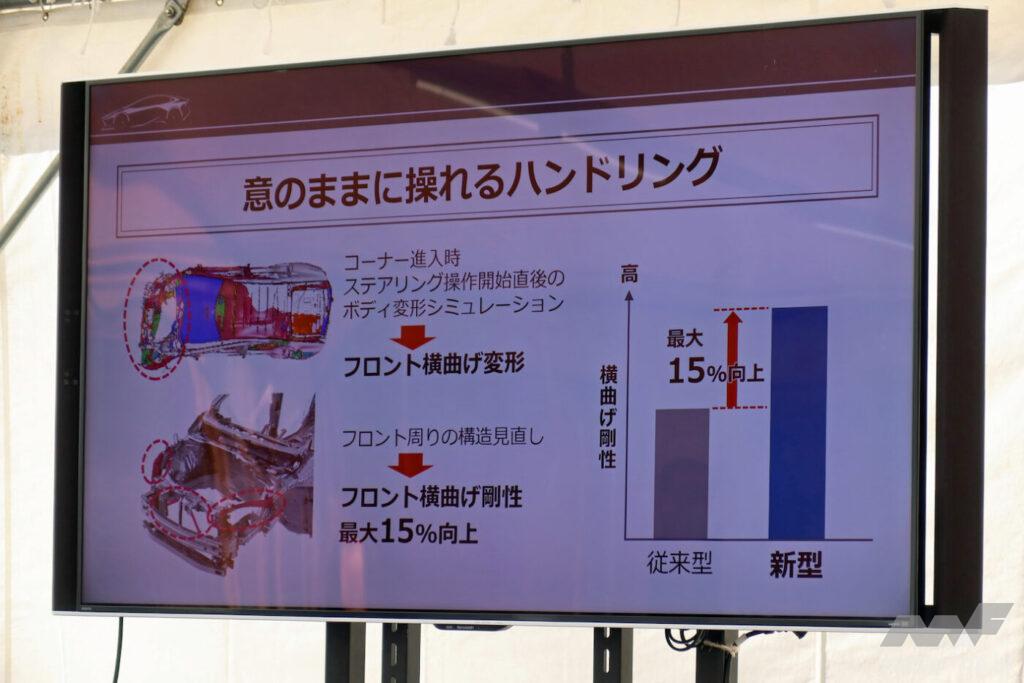

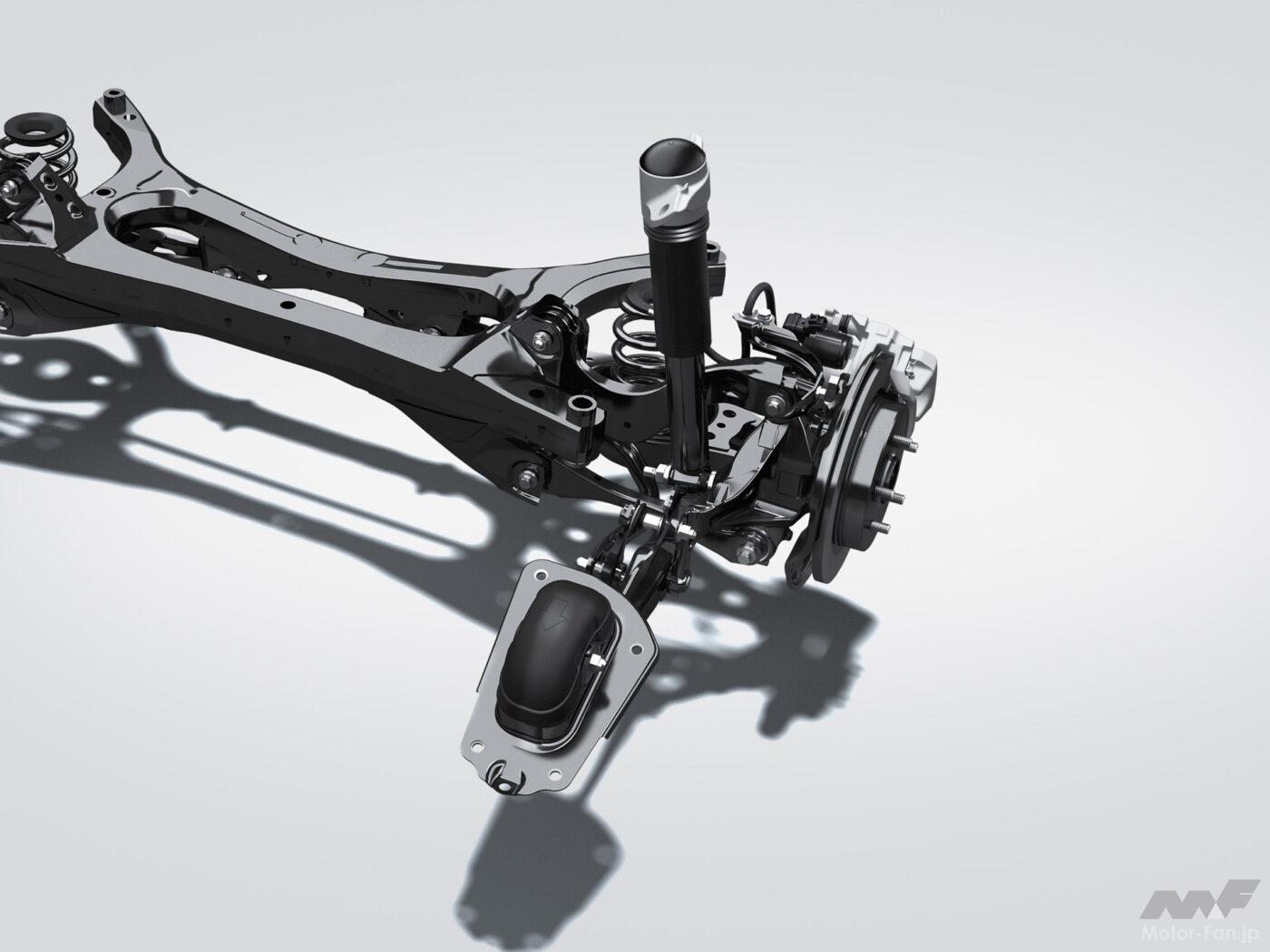

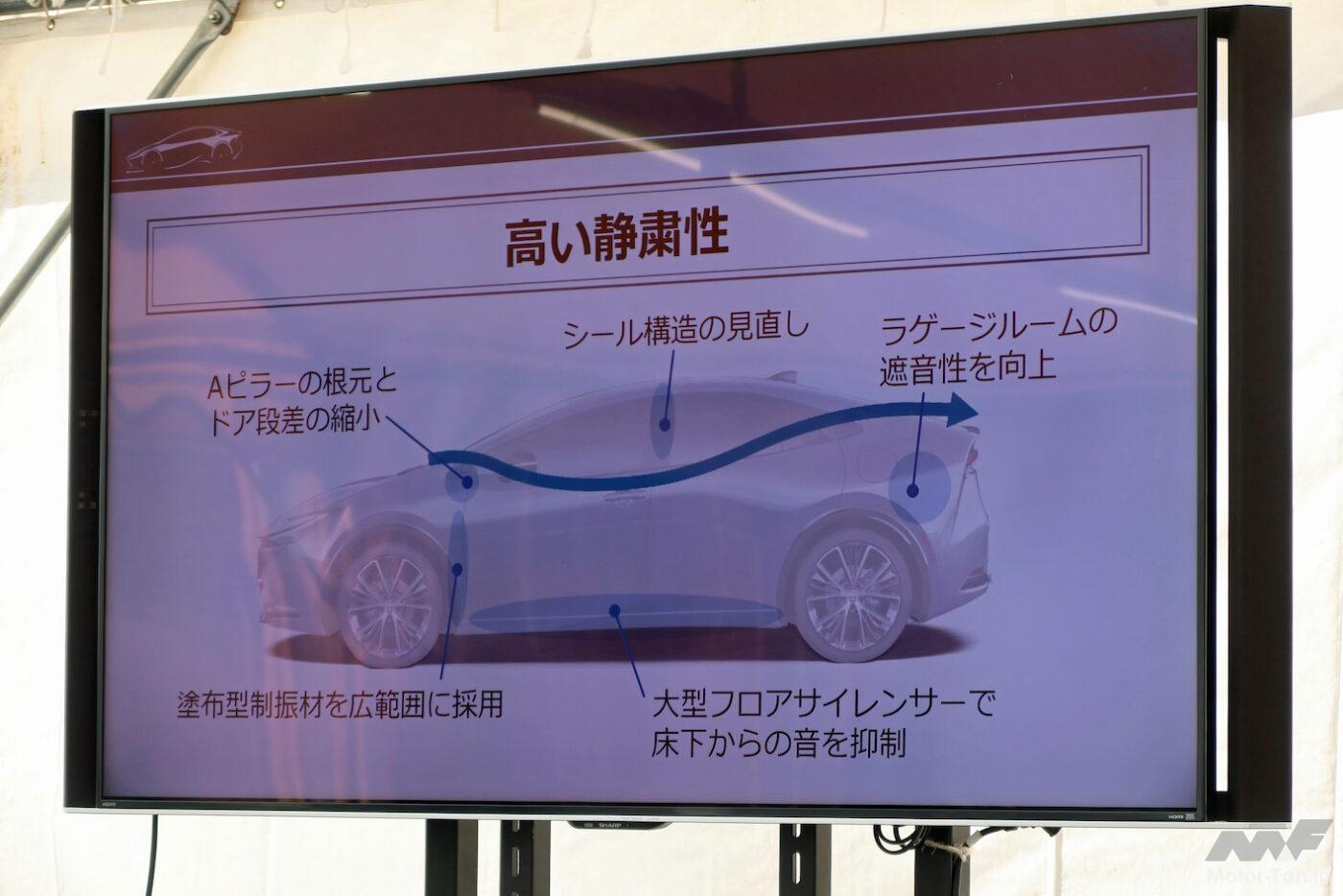

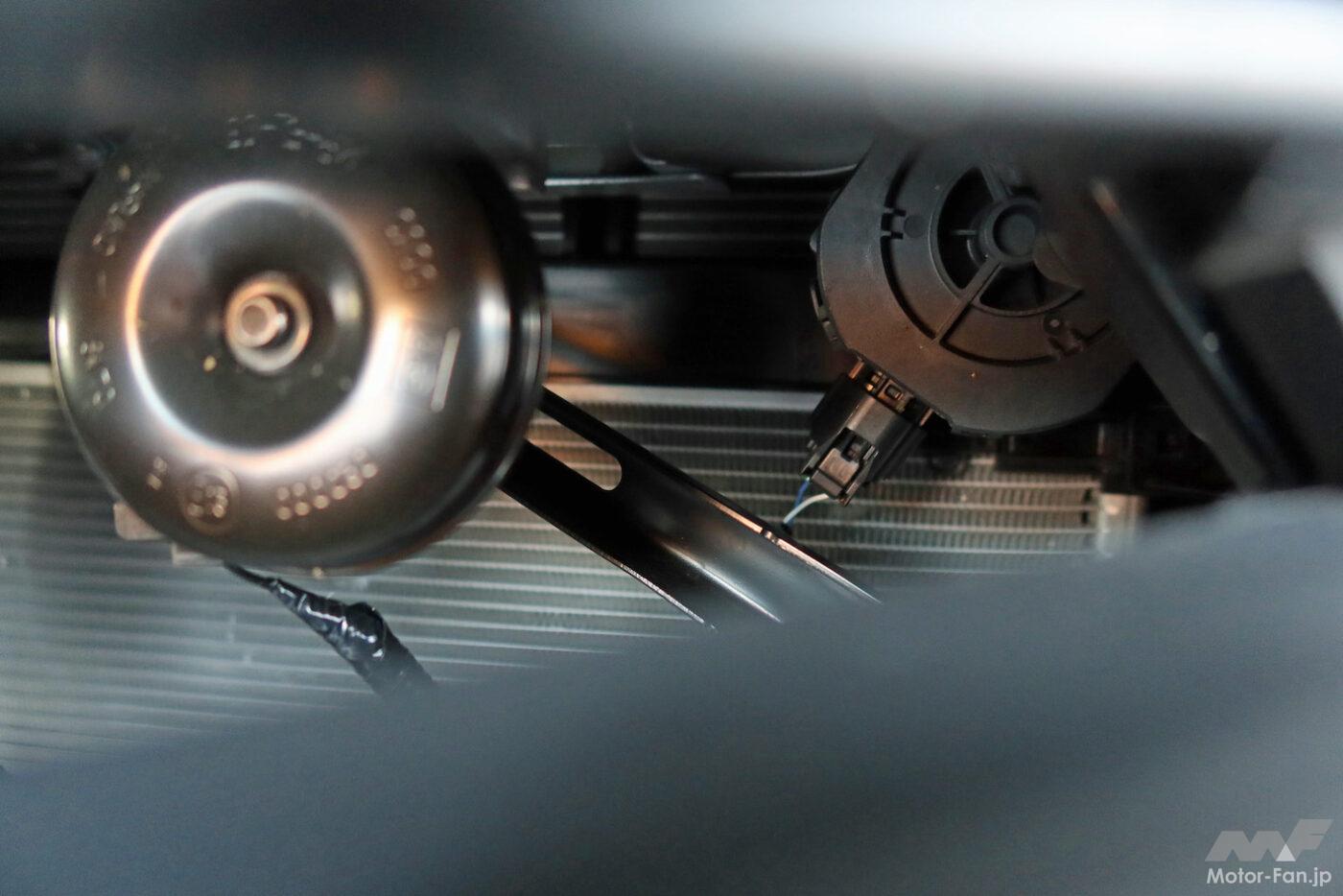

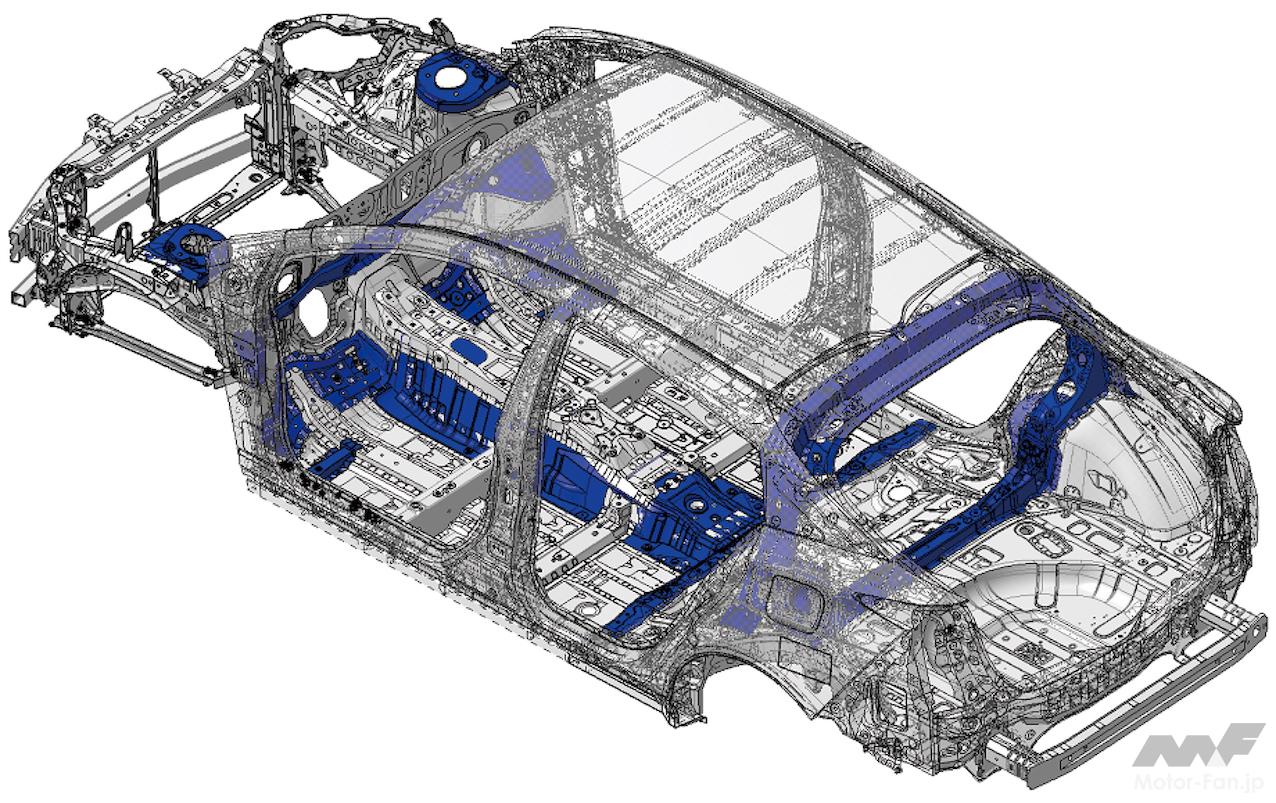

「ボディの各所に補強を施し、より剛性を高めたほか、静粛性も向上。足回りでは、改良を加えたフロント:マクファーソンストラット式/リヤ:ダブルウィッシュボーン式のサスペンションによって、直進ではどっしりと、コーナーではドライバーの意図に応じた車両応答性、ライントレースのしやすさを実現。最新のパワートレーンとの組み合わせで、乗った人を虜にさせる運動性能を備えています」

第1世代TNGAは先代プリウスが第一弾

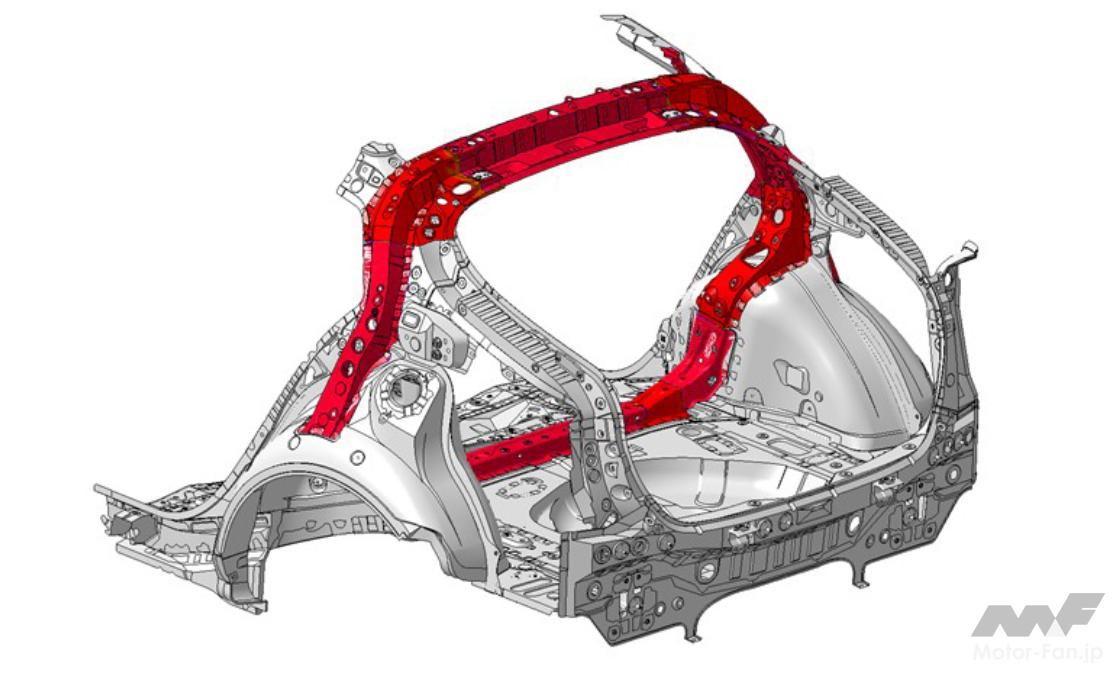

TNGA(Toyota New Global Architecture)プラットフォームは第4世代となる先代プリウス(2015年)が初採用だった。その特徴は、環状構造の骨格を採用したこと。これにより、ねじり剛性は第3世代プリウス比で約60%向上。また、スポット溶接に比べて溶接打点の間隔を狭くすることを可能にしたレーザースクリューウェルディング(LSW)や、構造用ボディ接着材の採用により、板金部分の接合剛性を上げ、安定した走りやしっとりした上質な乗り味を実現した。

また、高い強度と軽量化を両立する1500MPa級ホットスタンプ材を採用するなど、980MPa以上の超高張力鋼板の採用率を従来型の3%から19%に拡大。高強度材の効果を最大限に引き出す形状や配置を工夫し、高剛性化と軽量化という背反する要件を両立させた。

新型プリウスの開発を担当する技術者に初代TNGAプラットフォームと第2世代の違いを聞くと、「基本骨格は一緒。第2世代の狙いは、TNGAプラットフォームが持つ性能の使い切りです」との答えが返ってきた。サスペンションの締結点も変えておらず、ジオメトリーに変更はない。

ただし、見直しは行なっている。

新型プリウスのサスペンション

フロントサスペンション

新型プリウス リヤサスペンション

「サスペンション取り付け点のブッシュはゴム特性を変えています。(新型は)加速を良くしているので、それに負けない応答性を作り込むため、タイヤの横力に対して姿勢がすぐに決まるような応答性の高いサスペンションを目指しました。ブッシュの剛性をただ上げるだけではNV(騒音・振動)が悪化するので、ゴム材料の選定に立ち返り、走りとNVの両立を図っています」

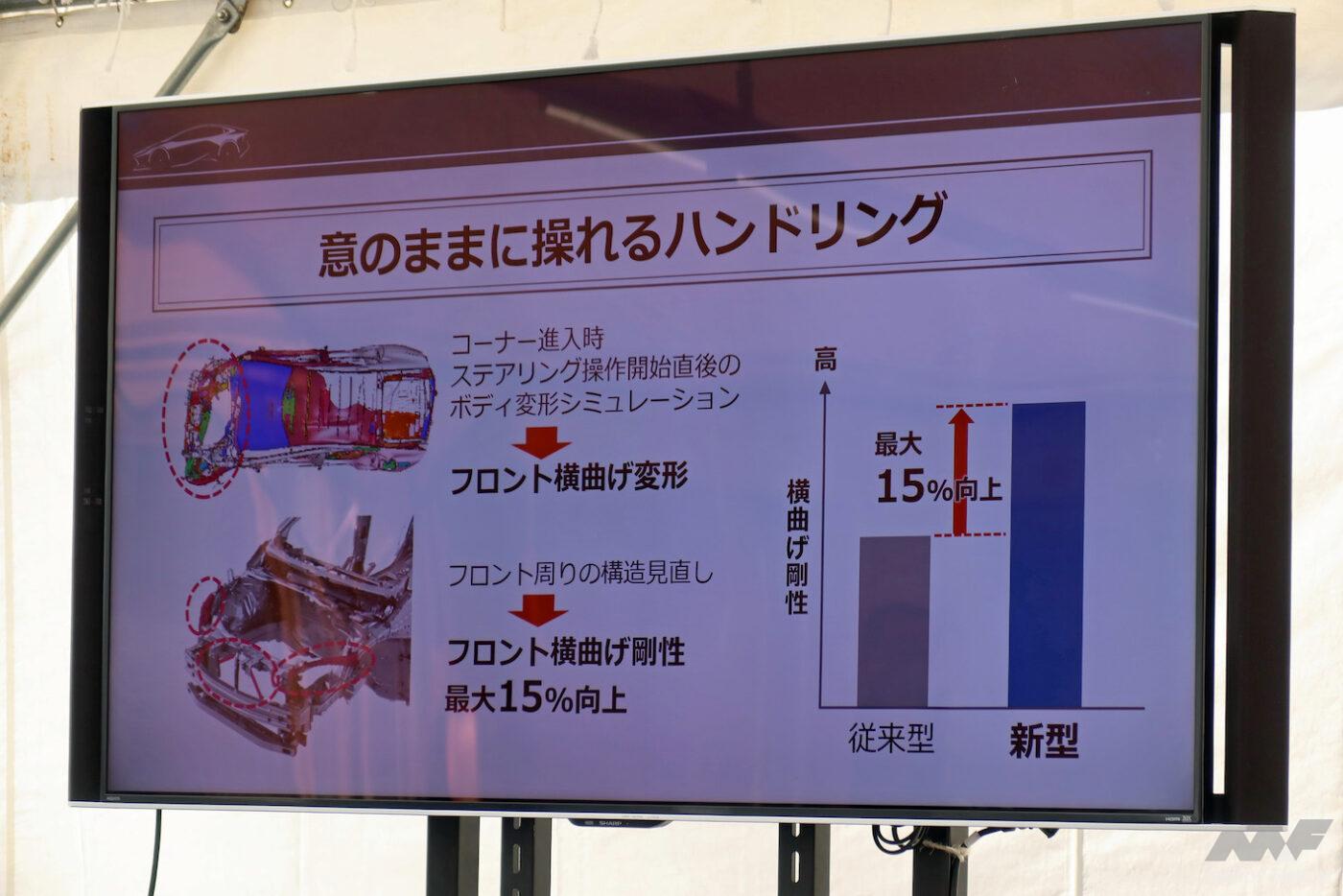

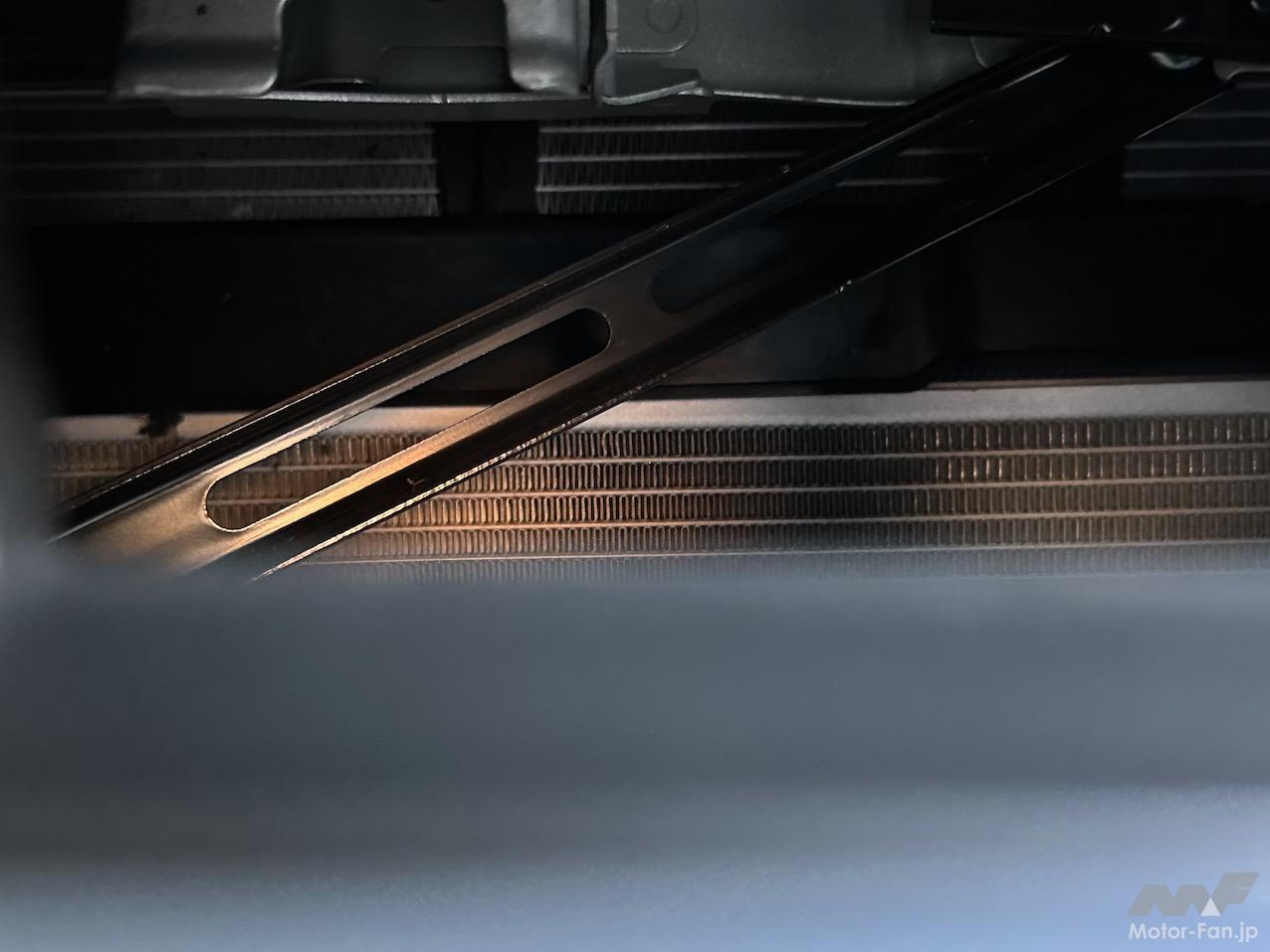

基本骨格は一緒だが、部分的に改良している。とくに目を引くのはフロントセクションだ。操舵初期の応答性を高めるため、フロントセクションは剛性向上を図るため、構造や形状を最適化するなどしている。先代プリウスはフード先端を低くする狙いもあってラジエーターコアサポートをあえて低く抑えていた。その結果、Aピラーの根元からラジサポに向かう骨格との間に段差が生じていた。

新型ではAピラー~ラジサポを同一の高さでスムーズにつないだことなどにより剛性を向上。2.0Lハイブリッド車はラジサポの前にブレースを入れることで、さらに剛性を高めている。これにより、ステアリング操作にともなってタイヤ~サスペンション~ボディと入力が伝わった際の変形が抑えられ、ドライバーは狙ったラインをスムーズに曲がれるようになるというわけだ。

第2世代TNGAプラットフォームは、新型プリウスがコンセプトに掲げる「虜にさせる走り」を実現するカギを握っている。

高級SUVの王者レクサスRX TNGA初採用の新型のベストパワートレーンはどれだ?

高級SUVの王者レクサスRX TNGA初採用の新型のベストパワートレーンはどれだ?

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)