電動化「「航続距離2倍、工程2分の1」

トヨタ自動車は6月8日、「トヨタテクニカルワークショップ2023」を東富士研究所(静岡県裾野市)で開催し、モビリティカンパニーへの変革を支える電動化、知能化、多様化の新技術を報道陣に公開した。

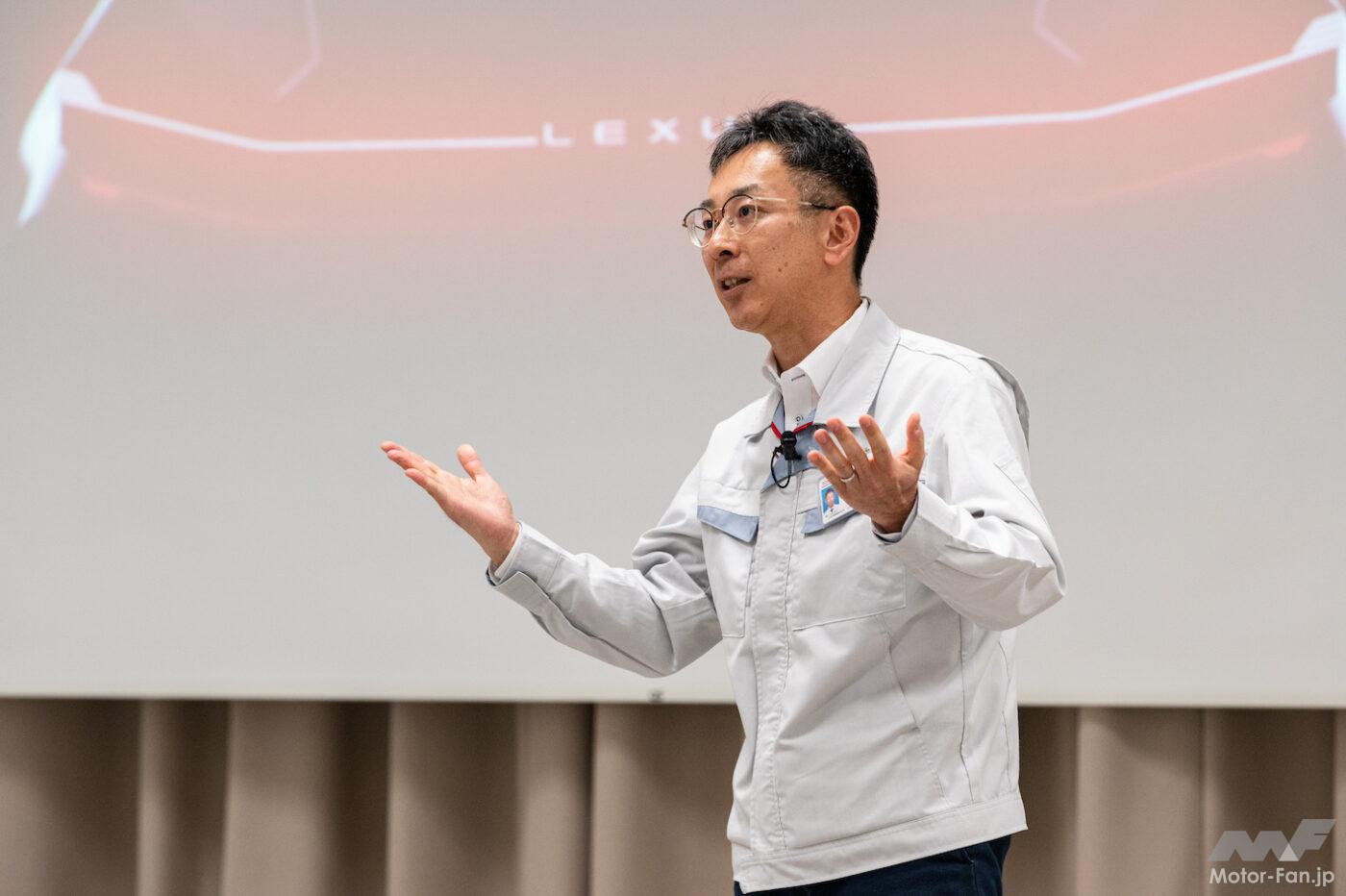

ワークショップの開始は午前10時、終了は午後5時半、展示・試乗のアイテム数は40以上と記せば、いかに充実したプログラムが用意されていたか想像できるだろう。中嶋裕樹副社長/Chief Technology Officerは冒頭のプレゼンテーションで、「方針説明会や決算発表会では、少し数字をまじえながらもビジョナリー(将来の展望)の話が主体でした」と説明。今回のワークショップでは「実物の展示を見て、実車にお乗りいただき、私たちの方向性や方針をより深く理解していただきたい」と力強く語った。

展示物・試乗のアイテムは電動化、多様化、知能化の領域ごとにわかれていた。トヨタが進める電動化について、中嶋副社長/CTOは次のように説明する。

「航続距離2倍、工程2分の1を実現します。我々クルマ屋が作るバッテリーEV(BEV)、航続距離を延ばしながら、プラクティカル(現実的)なバッテリーEVと定義したプラグインハイブリッド(PHEV)。先日、ダイムラートラックとも連携し、商用車を軸に量産を進めるFCEV。新興国など電力事情が厳しい地域で導入を促進していくハイブリッド(HEV)など、マルチパスウェイで軸をぶらさず、各地域に合った電動化を進めてまいります」

電動化については、2026年に導入される次世代BEVに搭載される次世代電池(パフォーマンス版)に加え、新しいバイポーラ構造を持つ次世代電池(普及版)や、バイポーラ型リチウムイオン電池(ハイパフォーマンス版)の展示があった(撮影はNG。写真も公開されなかった)。導入時期が最も早い次世代電池(パフォーマンス版)は航続距離1000kmを実現しつつ、コストは現行bZ4X比で20%減、急速充電は20分以下(SOC=10-80%)を目指すという。さらに、2027-2028年の実用化にチャレンジ中のBEV用全固体電池も展示されていた。

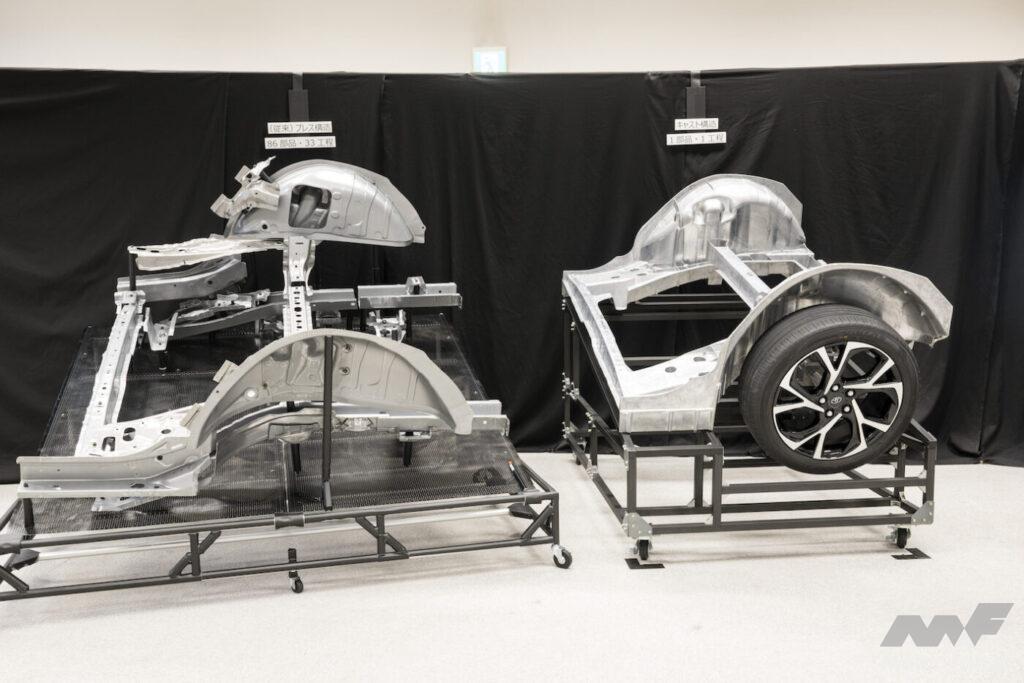

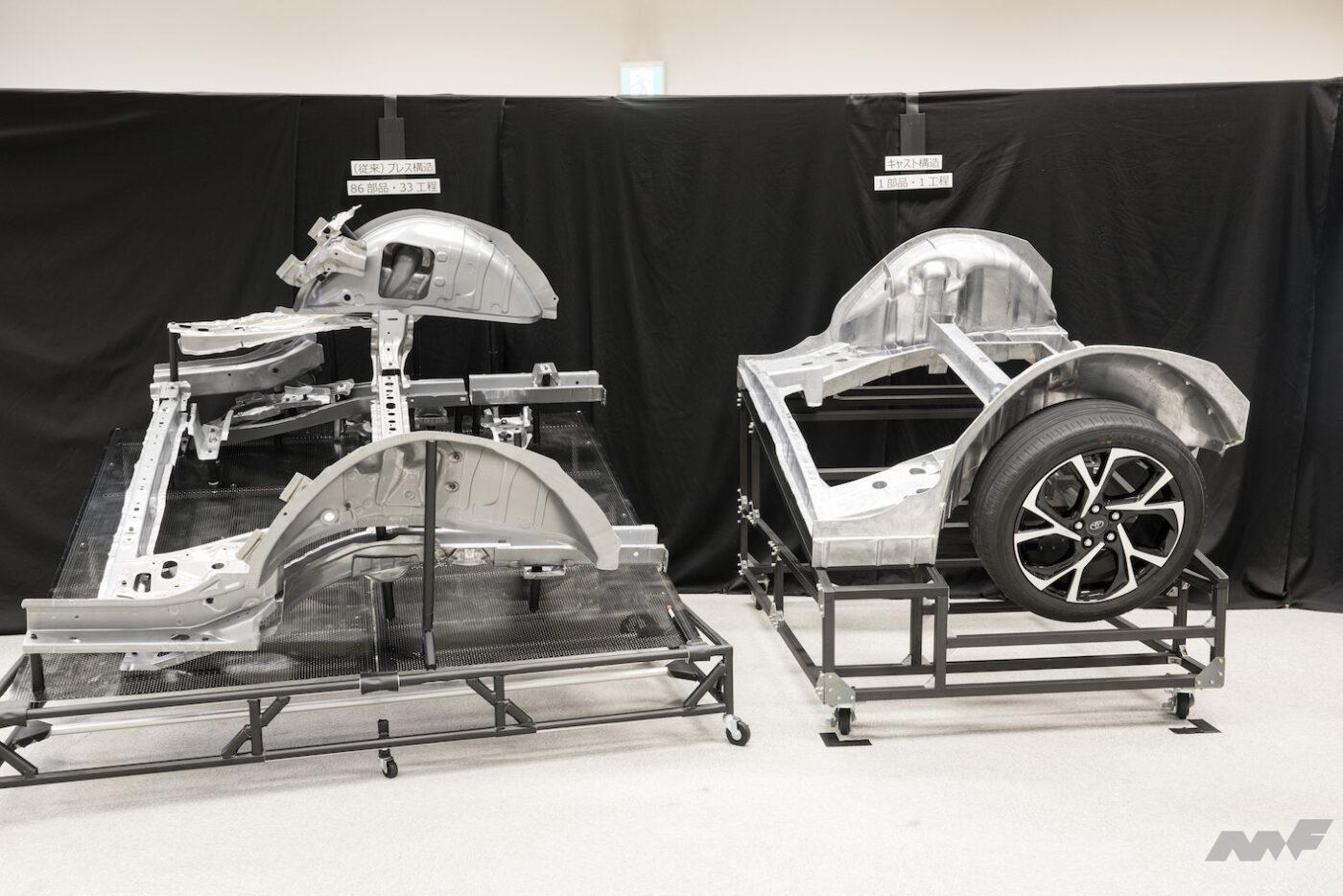

生産工程2分の1に関しては、アルミダイキャストで車体部品を一体成形するギガキャストや、コンベアの概念をなくし、組立中の量産車が自走して次工程に移動する自走組立ライン、デジタルでモノづくりを検討する次世代工場設計について、展示と説明があった。

PHEVに関してはコスト低減と航続距離の向上を図る次世代FCシステムや、大型車から小型車まで、さまざまなタイプの車両に対応できるよう、搭載性に配慮して設計した、開発中の水素タンクについて展示と解説があった。また、燃料電池(FC)大型トラックやFC小型トラック、水素エンジン実証車、商用軽バンBEV、ハイラックスBEVについて試乗の機会が与えられた。

知能化の鍵は「Arene(アリーン) OS」

知能化について、中嶋副社長/CTOは次のように説明する。

「Arene(アリーン) OSによる(ソフトウェアプラットフォームの)アップデートや乗り味のカスタマイズといったクルマの知能化はもちろんのこと、リアルタイムの情報を元にした物流の最適化などサービスの知能化。さらには、先日発表したタイでの実証実験や、モビリティのテストコースとして建設しているWoven City(ウーブン・シティ)など、社会の知能化も合わせて進めてまいります」

クルマの知能化については、モビリティサービス(Maas)専用の次世代電気自動車、e-Palette(イー・パレット)の試乗(ドライバーとして運転した)や自動運転の体験に加え、BEVなのにMT車のようにクルマを操れるマニュアルBEVの試乗プログラムが用意されていた。また、ソフトのアップデートによって乗り味やエンジン音などをオンデマンドで変更可能なクルマも体験することができた。

「最後に多様化について説明します」と中嶋副社長/CTOは続けた。

「クルマの多様化は言うまでもありません。クルマにワンタッチで車いすを固定できる装置など、すべての人に移動の自由を提供する移動の多様化。さらには、つくる領域まで踏み込んだエネルギーの多様化を進めてまいります。私たちは電動化、知能化、多様化の3つのアプローチでモビリティカンパニーへの変革を目指し、幸せの量産という使命を果たしていきたいと考えています」

車いすをワンタッチで固定する装置は、長年、福祉車両を開発してきたトヨタだからこそ発想できたアイデアである。電動車いすのJUUに関しては、階段のような高低差がある道や凹凸のある道を再現した路面での走行を実際に体験することができた。

「トヨタはこれまで、ハイブリッドの代名詞となったプリウスや、燃料電池車のMIRAIなど、難しいと思われたことを技術力で乗り越え、時代の先駆けとなるクルマを数多く開発し、未来を切り拓いてきたと自負しております。これらの技術の力でお客さまを未来へと誘い、クルマと社会をつなげると同時に、社会の未来自体もつくっていきたいと考えております」

トヨタテクニカルワークショップ2023はトヨタの底力を感じるイベントだった。「100%公開してしまうとネタが尽きてしまうので、90%に設定している」ということだったが、10%欠けているにしては「そこまで見せてくれるのか!」と驚嘆を禁じ得なかったし、実物が目の前にあると説得力がある。「そんなことまで考えて開発しているのか」と瞠目必至の技術もあり、実りのある一日だった。

主要な技術アイテムについては順次記事を公開していくのでお楽しみに。

ギガキャストがトヨタの次世代BEVのボディ構造を変える!どんな技術なのか?

ギガキャストがトヨタの次世代BEVのボディ構造を変える!どんな技術なのか?

![by Motor-FanTECH.[モーターファンテック]](https://motor-fan.jp/wp-content/uploads/2025/04/mf-tech-logo.png)