今でこそ小型車の主流は背の高い2ボックススタイルだが、その先駆けとなったのがホンダの初代シティ。すでにネオクラシックの仲間入りを果たした初代シティは、トールボーイスタイルと名付けられた背の高いスタイルが当時斬新なものだった。「ホンダホンダホンダホンダ〜」というテーマ曲が印象的だったテレビCMも好評で大人気を博したもの。1981年の発売当初からCVCCに代わる新たな燃焼技術を盛り込んだCOMBAXエンジンを採用。コンバックスとは高密度速炎燃焼原理の頭文字から命名されたもの。66.0mm×90.0mmという超ロングストローク仕様としたことで充填効率を高め、1231ccの排気量から67ps(Rタイプ)という高出力と19.0km/L(10モード)とクラストップ(当時)の燃費性能を実現していた。

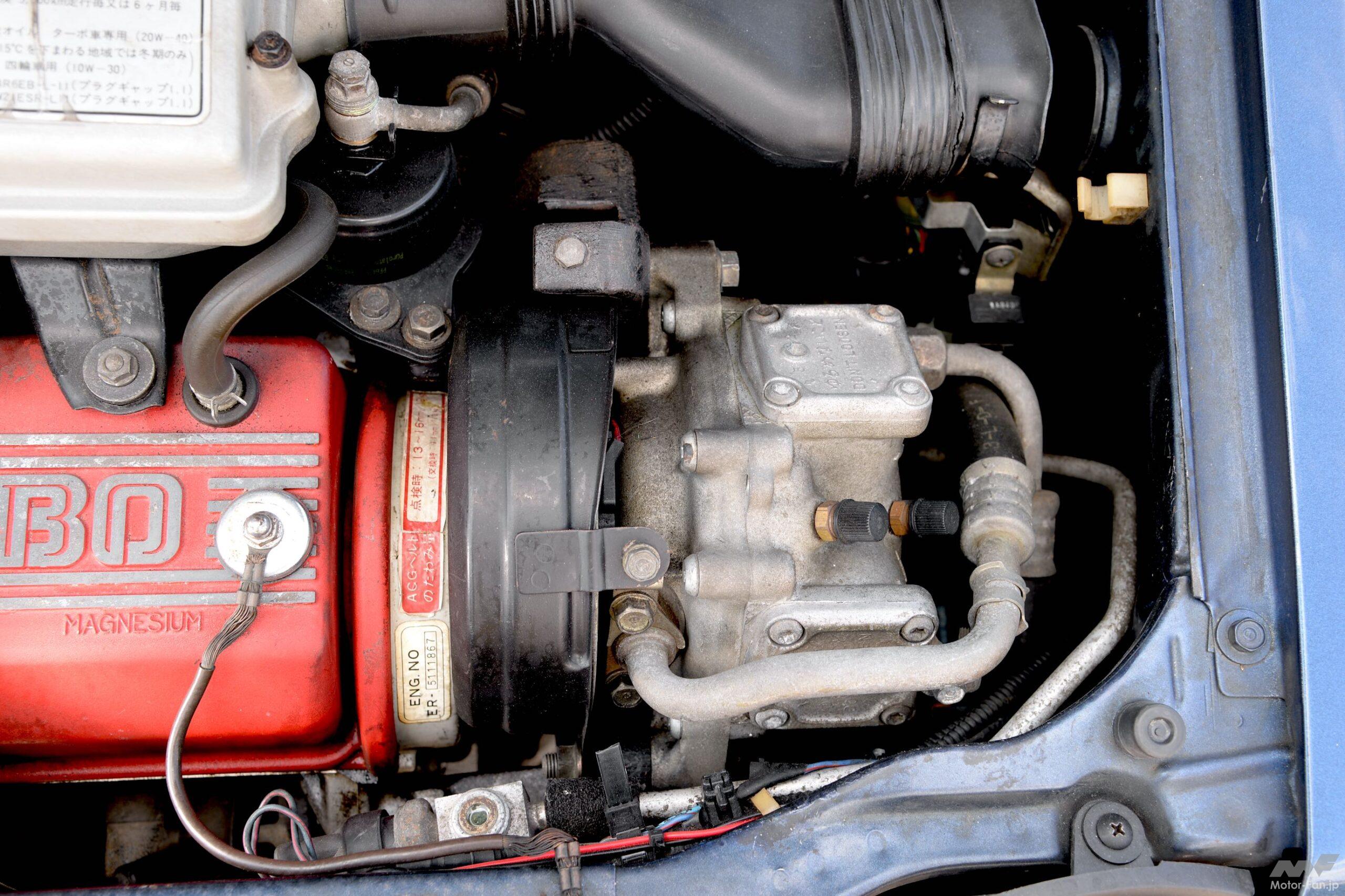

1981年11月の発売から大人気となったシティには、さらに驚くべき隠し球が隠されていた。1982年9月だから1年近く経ったタイミングでホンダ量産車初となるターボエンジンを搭載したシティターボが追加発売されたのだ。ニューコンバックスと呼ばれるターボエンジンはロングストロークの排気量はそのままに、新開発ターボチャージャーや電子制御燃料噴射装置PGM-FIを採用するハイパーターボと命名。実に100psという最高出力を達成していた。

シティターボにはボンネットにパワーバルジが追加され、ひと目で普通のシティと違うことをアピールしていた。ところが1983年11月にはブリスターフェンダーや専用バンパー、さらに最高出力を110psにまで高めたシティターボⅡへ発展するのだ。この最高出力はインタークーラーを装着したことで得られた数値で、シティターボで0.75kg/㎠だった過給圧を0.85kg/㎠にまで高めていた。これだけの高性能エンジンにも関わらず燃費性能は10モードで17.6km/Lを実現していた。

シティターボのエンジンを開発したのは元ホンダF1チーム監督である桜井淑敏氏で、過去にお話を伺った時にシティターボのエンジンについて「理論的に考えたら簡単なことなんです」と語られていたことが印象に残っている。その後のホンダF1の大躍進は桜井氏が導入したコンピューターによるテレメトリーなど、斬新なアイデアと理論に裏打ちされた技術力によるもの。シティターボのエンジンにPGM-FIが初採用されたことも、桜井氏なくては実現しなかっただろう。

シティターボというと過給が始まるのが明確に体感できるドッカンターボの特性が魅力。これを知ってしまうとNAエンジンが物足りなく感じられるようにすらなる。今回のシティターボⅡのオーナーである笹谷吉之さんは若い頃にシティターボⅡを新車で購入していた。現在62歳なので20代の思い出なのだろう、当時からドッカンターボの魅力に惚れ込んでいた。その後は何台かのクルマを乗り継ぐことになるが、50代半ばを過ぎて還暦を目前とした4年前、どうしてももう一度シティターボに乗りたくなった。

すでに40年近く前の思い出だからバイアスがかかっているかもしれないが、あれだけ楽しかったクルマは他にないと思われていた。ブリスターフェンダーによる「ブルドック」と呼ばれたスタイルも別格。すでに普段用の自家用車と趣味用のダイハツ・コペンまで所有されているが、若い頃の思い出を再現するなら今しかない!と考えた。インターネットで検索すると新車時の塗装のままで、走行距離が5万キロ前後という極上車が見つかる。ボディカラーは希望した色ではなかったものの、店舗まで見にいくとほとんど即決するほど程度が良かった。

走行距離が伸びていない古いクルマにありがちなこととして、オーナーが代わるとトラブルが頻出することが挙げられる。笹谷さんのシティターボⅡもまさにそれで、乗り出すとリヤブレーキのホイールシリンダーからオイル漏れを起こした。さらにエアコンが効かなくなったことで修理することになり、タイミングベルトを交換するときにクラッチまで交換している。ただ、現在はひと通りのトラブルが出尽くしたようで、ドッカンターボの走りを存分に味わえる状態にある。コペンもあるため乗る頻度は高くないが、乗ればいつでも若い頃に回帰できる。カンフル剤としてもネオクラ車は最適なようだ。