鳳凰はゴールドからシルバーへ……SUV専用デザインのエンブレム

センチュリーの車種エンブレムである鳳凰。京都府宇治市の世界遺産「鳳凰堂」で知られる「平等院」。その鳳凰をモチーフにしていることは発表会でも語られ、センチュリーの象徴として受け継がれている。

もちろん、現行モデルにもフロントとリヤをはじめとした各所に配されており、センチュリーのブランドを強く静かにアピールしている。

メインのエンブレムであるフロントグリルとリヤゲートに配されるエンブレムは、セダンでは黒基調にゴールドという、センチュリーの格調高さを感じさせる組み合わせとなっており、形状もデザインも極めてシンプルだった。

一方で、新型センチュリーではフロントエンブレムは銀地に鳳凰も銀とし、地はグリルのデザインと調和する横長のハニカムを組み合わせた意匠となっており、セダンとは印象を大きく異にしている。シルバーで高貴さを感じさせつつも、より豪奢な雰囲気を演出している。

もちろん、ホイールキャップにあしらわれている鳳凰も、エンブレム同様にセダンはゴールド、新型はシルバーとなっている。

金型を作れる匠はただ一人! 完成には約90日かかる

このエンブレムはもちろん量産品ではあるのだが、その金型を作ることができる匠はひとりしかいない。この精緻極まるエンブレムを完成させるには、その匠の手により約90日の日数がかかるという。

写真ではお見せすることができないのだが、この鳳凰の首から胸、胴体にかけて羽毛が細かく彫刻されている。匠が一つ一つ手作業で彫っていくのだが、肉眼では何か刻んであるのがわかる程度でその模様まではよく見えない。実際、匠も作業の際には高倍率の拡大鏡を覗きながら作業するという。

鏡の如きボディだ……トヨタ最高峰の塗装と研磨

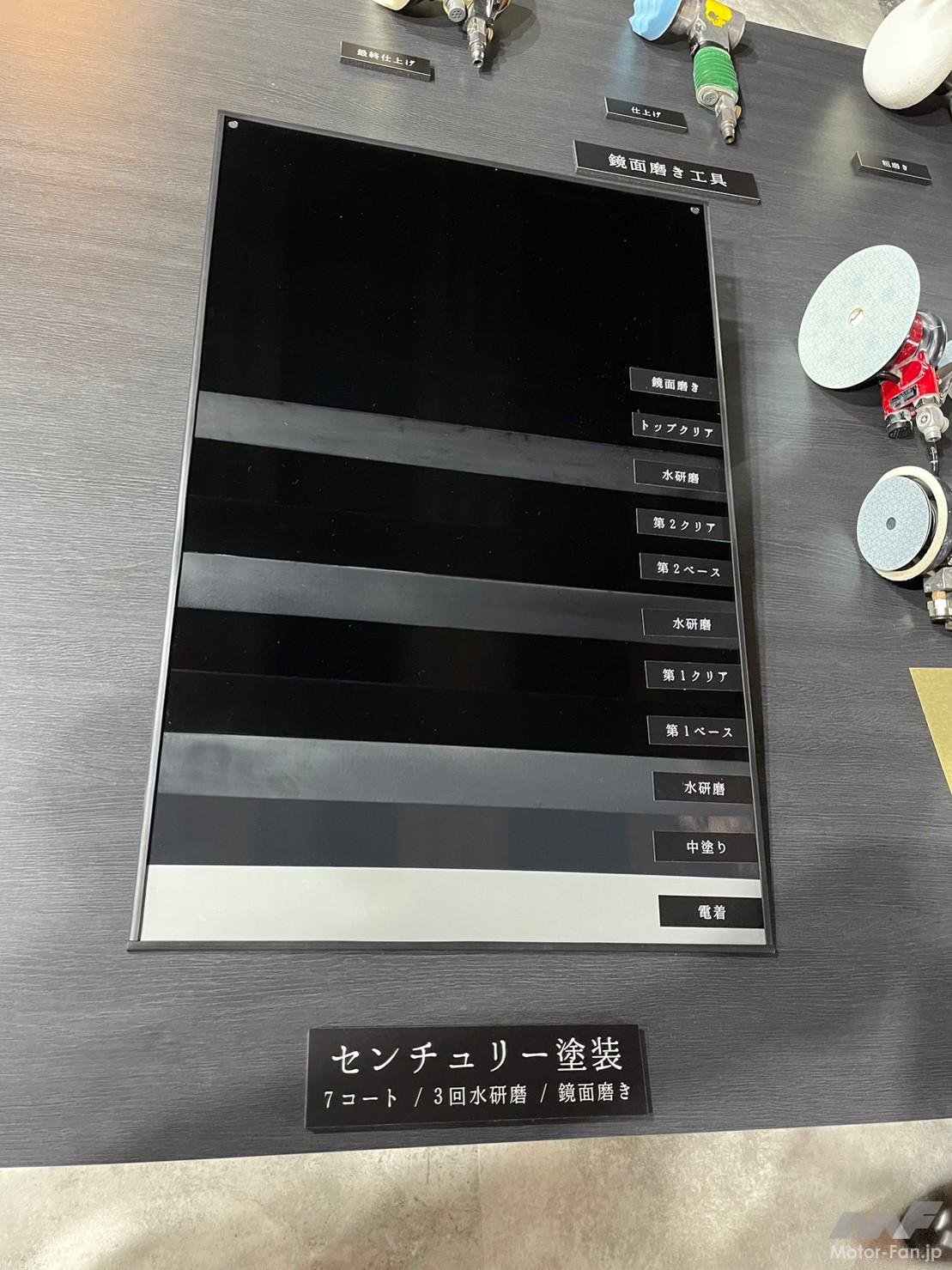

ステージ上に展示されたシルバーの新型センチュリーとグレーのGRセンチュリー。さらに技術説明エリアに展示されたホワイトのボディでははっきりとわからなかったのがボディの塗装だ。匠の展示にはブラックのパネルを用意して、その塗装がいかに高度であるかを解説していた。

センチュリーの塗装は「電着(塗装)」「中塗り」「第1ベース」「第1クリア」「第2ベース」「第2クリア」「トップクリア」という7層コートになっている。さらにその途中に3回の水研磨と、最後に鏡面磨きを施すという手の込んだものだ。

もちろん、電着も含め塗装は機械によるものだが、水研磨や鏡面磨きは匠による手作業。工程ごとに異なる研磨材を用い、部位や形状で差が出ることに内容に仕上げられている。鏡面磨きも「粗磨き」「仕上げ」「最終仕上げ」と工程を重ねて完成に至る。

また、バンパーをはじめとした樹脂パネルとドアやボディなどの金属部分とではもちろん工程が異なっており、樹脂パネルでは「研ぎ」「粗磨き」「仕上げ」という流れで完成させている。もちろんこちらも匠の手作業となっており、樹脂パネル仕上げ専用の研磨材などが用いられる。

樹脂にしろ金属にしろそれぞれ適した素材や工程を経て完成されるわけだが、調和の取れた均質な仕上がりになっており、もちろん部位ごとの仕上がりの違いを感じることはできない。

ドアとバンパーが展示されていたが、いずれもほとんど鏡のような反射と光沢を備えていた。蛍光灯のような線状の光を当ててみるとよくわかるのだが、通常レベルの仕上げでは光の線ががブレて見える一方で、新型センチュリーでは光の線は線としてはっきり認識でき、比べてみるとその差は明らかであった。

ドアパネルも含め、新型センチュリーではSUVボディとなったことからパネル面積が増えている部分もある。そうした広い面積で均質な輝きを出す仕上げは、セダンボディ以上に気を遣うことなるのだが、そのハードルをものともしない匠の技は流石の一言に尽きる。

1台1台異なるスカッフプレート

新型センチュリーで匠が手がける部分として、オプション設定されている「匠スカッフプレート『柾(まさき)』」がある。これはトヨタの試作車づくりを担う板金職人の中でも卓越した技術を持つ匠が1台分ずつ手作業で作る逸品だ。

柾の木目は匠が金槌で一つずつ手作業で彫金しており、ふたつとして同じものはない。ただし、匠は1台を1人で担当しており、装着される最大4箇所の匠スカッフプレートは同じ匠が手がけたものになる。

現在、このスカッフプレートを任されている匠は4名おり、その精度と品質を維持するために制作可能なのは1人あたり1日2枚までとなっている。

なお、匠工房は技術伝承を積極的に行っており、その技術伝承作品も新型センチュリーのスカッフプレートと共に展示されていた。

クルマの模型はよくわかるのだが、なぜボールとグローブがあるかといえば、まさにテーマは「伝承」。ボールを投げて受け取り、繋いでいくという意味があるそうだ。

新型センチュリーのテーマでもある「次なる100年」にも、匠の技が生き続けることだろう。