658cc×若手エンジニア=421.595km/h

「挑戦したい」

2015年5月、本田技術研究所で社内公募があった。「やりたい若手は手を挙げてください」と。決まっていたのは、ボンネビルに出ること。そのボンネビルに軽自動車のエンジンで挑戦することだった。ボンネビルとは、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクにある干上がった塩の平原のことで、水面のようにフラットな路面を生かし、最高速チャレンジを行なう場所として有名である。すなわち、ホンダが立ち上げたプロジェクトは、軽自動車のエンジンを利用して最高速記録にチャレンジするというものだった。

公募には「若手」の条件が付けられていたが、明確な年齢制限があったわけではなく、40代の管理職も手を挙げたという。若手だと思えば手を挙げる権利はあるということだ。「そこがホンダらしい」とは、プロジェクトチームに選抜されたあるエンジニアの弁である。

100名ほどが応募し、20代から30代前半を中心とした16名のエンジニアが選抜された。それが8月。16年8月の記録会を目指すので、ちょうど1年のプロジェクトである。真の目的は最高速の記録を更新することではなく、若手エンジニアの育成にあった。

軽自動車のエンジンを使うことは決まっていたし、社内公募の際、「ボンネビルの最高速チャレンジャー」と聞いて即座に思い浮かぶ流線型の車体が掲示されていたが、車体の形式は量産車の利用も含めて検討した。エンジンも、過給/非過給でクラスが分かれる。チームメンバー間で検討した結果、専用設計した車両でチャレンジするクラスを選択し、レシプロ過給エンジン、排気量500cc~750ccのクラスでエントリーすることに決めた。それが、11月のことである。

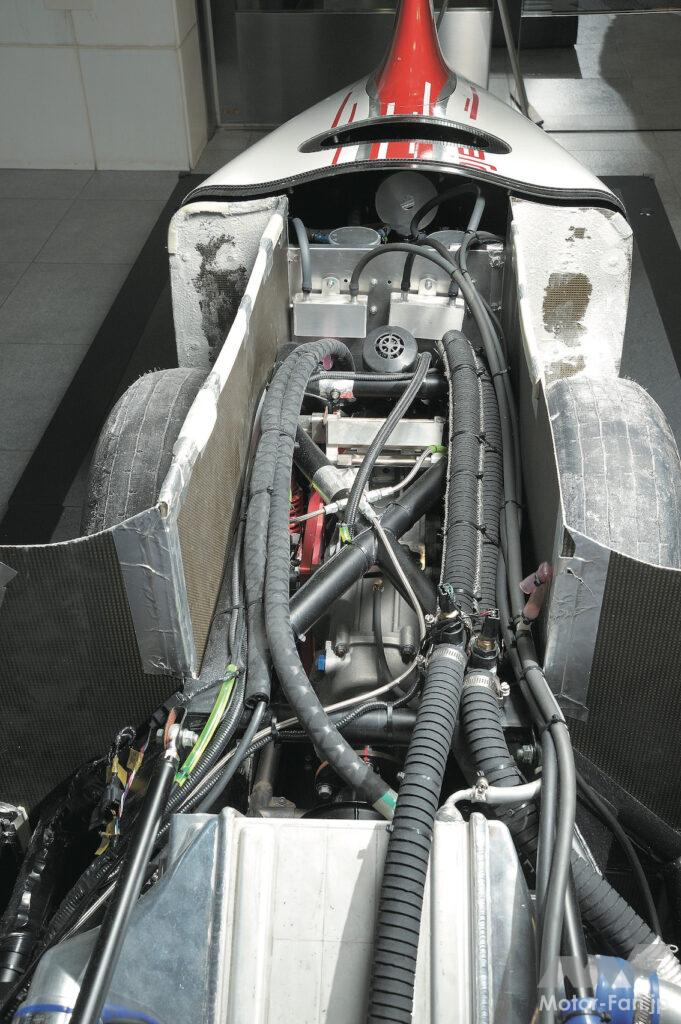

エンジンはS660が搭載するS07A型、658ccの直列3気筒ターボユニットが選ばれた。最高速のターゲットは450km/hである。量産仕様の最高出力は64psだ。これを250psまで高める必要があるとの計算結果が出た。

「 軽自動車のエンジンをチューンして出せそうな馬力目標に対して、空気抵抗と前面投影面積を減らす方向で考えました」

そう説明するのは、S-Dreamと名付けた車両の開発責任者を務めた蔦佳佑氏である(06年入社)。大きな馬力に物を言わせて強引に車速を高めるアプローチではない。出力面で(量産ベースの小排気量という)足かせがあるので、空気抵抗を減らして速度を稼ごうというわけだ。エンジンの開発責任者を務めた末永充史氏(12年入社)が説明を引き継ぐ。

「 最高速の目標から空力性能が出てきました。空力性能は走行抵抗と言い換えてよく、その走行抵抗に打ち勝つのがエンジンの役割です。0.09のCdAに打ち勝って450km/hを出すための出力が250psというわけです」

CdAで表す空気抵抗は、形状で決まる空気抵抗係数(Cd)と、前面投影面積(A)を掛け合わせた値だ。CdAの低減は空気抵抗係数よりも前面投影面積の方が支配的なので、後者を最小限にする方向でコンセプトを固めた。すると、幅が狭く低い、流線型のボディになる。まるで、ひとり乗りの新幹線のような格好だ。

「 空力の開発もエンジンの開発も、栃木研究所で行ないました。量産車の開発で一般に使っている設備を利用しました。風洞は20%スケールで行ないました」(蔦氏)

全長が8m50cmになるので、風洞設備の都合上、20%スケールにならざるを得ない。人材育成の観点から、製作も内製にこだわった。

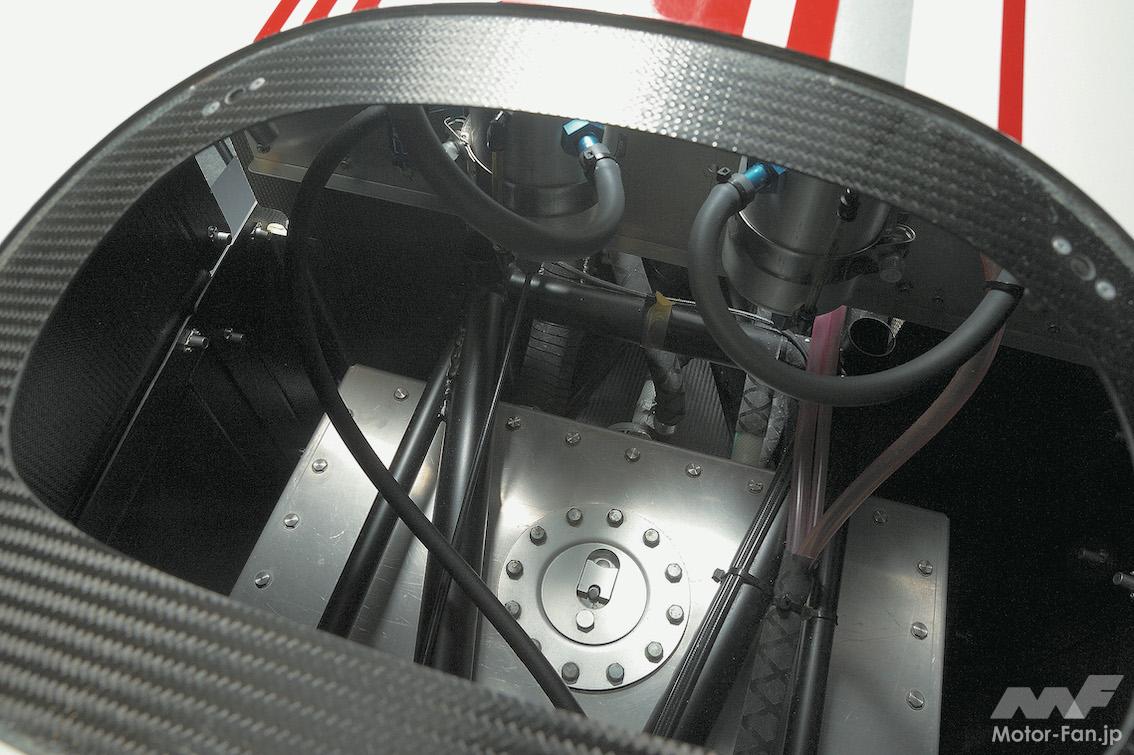

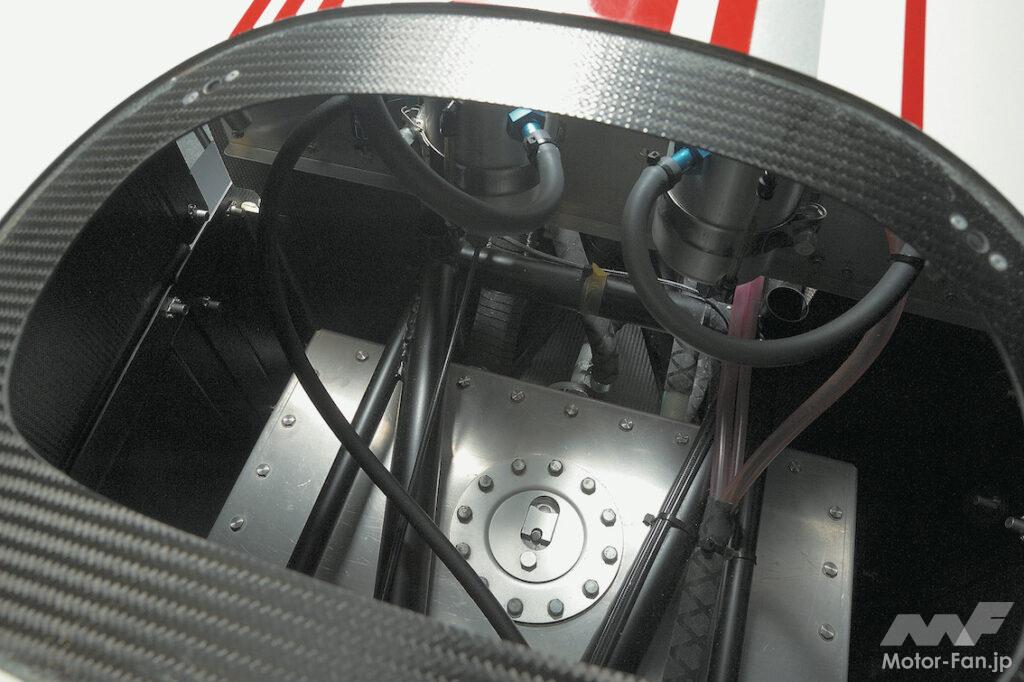

「 専門メーカーにお願いした部品もありますが、基本的には内製です。フレームの溶接やカーボン製カウルの製作も自分たちで行ないました。F1の第3期は車体の開発もしていましたので、(カーボンコンポジット部品を成形する)オートクレーブがあります。車体のアッセンブリーも自分たちで行ないました」

設計して終わり、ではない。ボンネビルの記録会ではメカニックとなり、車体の整備をしなければならない。その準備とトレーニングを兼ね、アッセンブリーも自分たちで行なったのだ。

658ccで64psを発生するエンジンの最高出力を250psまで高めると、リッターあたり出力は379psになる。1.6ℓの排気量で600ps以上を発生するF1エンジン並みの比出力だ。これをどう実現するのか。

「 まず筒内圧の設定から始めました」と、エンジンの設計をしたこともなければ、図面を描いたこともなかった末永氏は説明する。「その筒内圧と、回転数とのバランスです。回転数を上げていけば、筒内圧は下げることができるからです。回転数を上げるにしても限界があるので、バランスをとりました」

エンジン・スペック比較

量産S07Aの最高許容回転数は7500rpmである。この回転数で250psを出すと、高い筒内圧に耐えかねてエンジンは音を上げると予想された。そこで、回転数を上げて仕事量を増やすことにした。ボアとストロークは最高回転数から適正値を導き出すことができる。10000rpmと定めて割り出したところ、ボア66.0mm×ストローク64.0mmの数値が出てきた。

ターボチャージャーは必要な空気量(「絶対値で3bar以上」とだけ公表)に合わせて、ギャレットの市販品から選択した。シリンダーヘッドとヘッドカバーまわりは量産品をそのまま使用。バルブスプリングは高回転化に応じて変更したが、バルブ自体は量産品をそのまま使う。カムシャフトのリフト量は変えていないが、開角は広げた。アルミ鋳造のシリンダーブロックは作り替えてクローズドデッキとした。ライナーは鋳込みから溶射コーティングに変更。高い筒内圧をダイレクトに受け止めるピストン、コンロッド、クランクシャフトは専用に開発した。ピストンはアルミ鍛造の削り出し。フリクション低減を目的に、リングは3本から2本にした。連棹比(コンロッド長/クランク半径)は高回転化を考慮しつつ、剛性を高めるバランスを見極めて設計。高強度材を使用するクランクシャフトは、ジャーナルとピンのオーバーラップ量を増やして剛性アップを図った。

高出力を引き出す策のひとつが、エタノール混合燃料の採用だ。アルコール系燃料が持つ耐ノック性の高さを期待しての採用である。気化潜熱による吸気の冷却効果も期待できるが、急速に気化した燃料が吸気を押し戻すエアブロッキング現象が現れるため、バランスが肝要。ゆえに、比率はノウハウだ。

エンジンを横置きに搭載すると後輪と離れすぎてしまうため断念。エンジン~トランスミッション~ファイナルドライブユニット(FDU)を剛結するレイアウトも検討したが、サスペンション機構が成立しないため、トランスミッション(ヒューランド製6速)とFDUを切り離し、間に短いプロペラシャフトを入れた。

「 極端なナロートレッドなので、いわゆるダブルウィッシュボーンやストラット形式のサスペンション構造は収まりません。そこで、4リンク・スイングアームという形式にしました。フルトレーリングアームを変化させたような形式で、アメリカのドラッグレースで使われている形式に近いサスペンションです」

シャシー設計に関して責任を負った酒井敬史氏(05年入社)が説明する。トランスミッションとFDUを切り離したのはこのためだ。現地の路面状況がどんな状態かもわからないまま、サスペンションの設計を強いられた。という事情から、フロントはリジッドにした。

「 路面からの入力を整理していくにあたって、フロントとリヤを同時にやると訳がわからなくなる。そこで、リヤだけに絞って調整することにしました。アンダーステア特性にする意味でも、フロントはある程度妥協してもいいだろうという判断が働きました。ドライバーには我慢を強いる結果になりましたが……」

キャビンのパッケージングはグライダーを参考にしたというが、操舵系も同様だ。

「 かなり寝そべった姿勢になるので、ステアリングコラムが真ん中にあると、クラッシュした場合に突き刺さる恐れがある。そこで、コラムを左右に分けました。この構造にしたもうひとつの理由は人間工学的な観点からで、寝そべった姿勢だと通常のステアリングよりも、左右に分けたレバーの方が力を入れやすいのです」

決定的に時間が足りない状況での開発だったため、目標に対して6~7割しか出力が出ていない状況で16年8月の本番を迎えた。しかも、ボンネビルは海抜1200mの高地で気圧が低い。朝は寒いが昼は50℃に達するなど、環境の変化が激しいのも特徴である。実際には場慣れするのが精一杯で、記録は385km/hに留まった。その実績が目に留まって9月の記録会に招待され、再チャレンジ。ここで、1マイル測定区間の記録として261.875mph(421.446km/h)、1km測定区間の記録として261.966mph(421.595km/h)を記録し、世界最高速を達成した。