十人十色のMOONEYES像がある中でどのようにファンをリードするのか?

前回のインタビュー記事でシゲ菅沼氏は、日本やアメリカだけでなく、東南アジアにもHot Rod & Customの文化を根付かせようと活動を続けていることを話してくれた。だが、その中で彼は苦笑いしながら「ときには自分たちが考えているものとは違う方向へと向かってしまうこともある」と語っていた。それはどういうことなのか? 詳しく話を聞くことにした。

「最近難しいと思うのはブランドイメージのコントロールなんです。ネットの普及で今では瞬時に情報が世界中に拡散されるようになりましたが、そうなるとMOONEYESのブランドが担っているアメリカン・モーターカルチャーとは本質的に相入れないものまで、ジャンルの垣根を越えて闖入してくるようになってきています」

「どういうことかと言うと、日本国内のイベントではエントリー要項にも明記してあるのでとくに問題が発生していないのですが、アメリカや東南アジアでのMOONEYES主催イベントには、竹槍出っ歯の日本製4ドアセダンやロケットカウルに三段シートのバイクといった暴走族仕様のエントリーが目立つようになってきました。もちろん、そうしたクルマのオーナーは日本の暴走族の実態などをよく知らぬまま、インターネットを通してそうした車両のことを知り、『カッコ良い』とか『面白い』という理由で愛車をカスタムし、イベントに参加してしまうわけなんです」

「話をしすればわかりますけど、彼らは反社会的な存在などではなく、ごくごくフツーのカスタムファンに過ぎません。ただ、MOONEYESのブランドを大切にして行きたいボクたちとしては、ブランドイメージを守る意味からも暴走族仕様車にウチのステッカーを貼られるのはやはり困るわけです」

「しかしながら、同じファンの中でも100人いれば100通りのMOONEYES像があるわけで、どこまでがMOONEYESで、どこからが違うのかという線引きがなかなか難しい。ましてや外国でのイベントとなれば、現地のファンに微妙なニュアンスの違いを理解してもらうことは至難の技です。それにボクらがMOONEYESのスタイルをキッチリと定めてしまうと、新しいカスタムが誕生する余地がなくなる恐れもあります」

「例えば、空冷VWによるCalルックなどがそうで、すでにカッコイイ定番のスタイルがファンの間で定まっています。だから、世界のどの地域で開催されるカーショーでも、エントリーするマシンはどれも一様にレベルが高いのですが、今ひとつ面白みに欠けるきらいがあります」

「定番のスタイルをはみ出すのは勇気がいりますが、やはり若い人たちには既成概念を打ち破るような斬新な手法にチャレンジして欲しい気持ちはあります。そうした二律背反する思いから、今のところ海外のイベントでは『これは違うかな……』とボクらが思うマシンでもエントリーをなるべく受け入れようとしています。ボクらができることと言えば、自分たちがカッコイイと思うマシンを製作し、定期的に発表することで、ファンを常にリードし続けて行くことだと考えています」

若者のクルマ離れ……? それは断じて“否”

ファンをリードし続けて行くということは、常にアプローチを続けて行くということでもある。だが、そのアプローチが常に市場に受け入れられるとは限らない。例えば、2006年の『プロジェクト・プロボックス』は、安価な商用車をベースにオシャレにカッコ良くカスタムを楽しもうという提案だったのが、残念ながら今ひとつ盛り上がりに欠ける結果となりました。

「あのプロジェクトはMOONEYESだけでなく、日本国内のMOONEYES Dealerの各ショップと共同で、安いベース車で楽しくカスタムで遊ぼうというコンセプトで始めましたが、期待通りの結果には繋がりませんでした」

「最近になってプロボックスのカスタムが流行っていますが、SUV色を強めたリフトアップが主流となっていますので『プロジェクト・プロボックス』とはまったくの別物です。新しいカスタムスタイルを提案しても必ずしもファンに受け入れられるとは限りませんし、市場をこちらの思った方向へ誘導するのは、なかなか難しいことです。それでも常にアプローチを続けていかなければなりません。ファンがついてきてくれるかどうかはわからないにしてもです」

しかし、『プロジェクト・プロボックス』の企画が始まった頃から国内市場は経済の低迷に加えて燃費や環境規制の強化により、差別化が難しくなり自動車のコモディティ化が進み始めた。それによってクルマに対して面白さや楽しさ、愛車を所有する喜びを見出すことができないユーザーが増えて行った。それを受けてメーカーも実用本意なクルマしか作らなくなり、結果として『若者のクルマ離れ』が指摘されるようになった。そうした世相がMOONEYESのビジネスにも何かしらの悪影響を及ぼした結果ではなかったのだろうか?

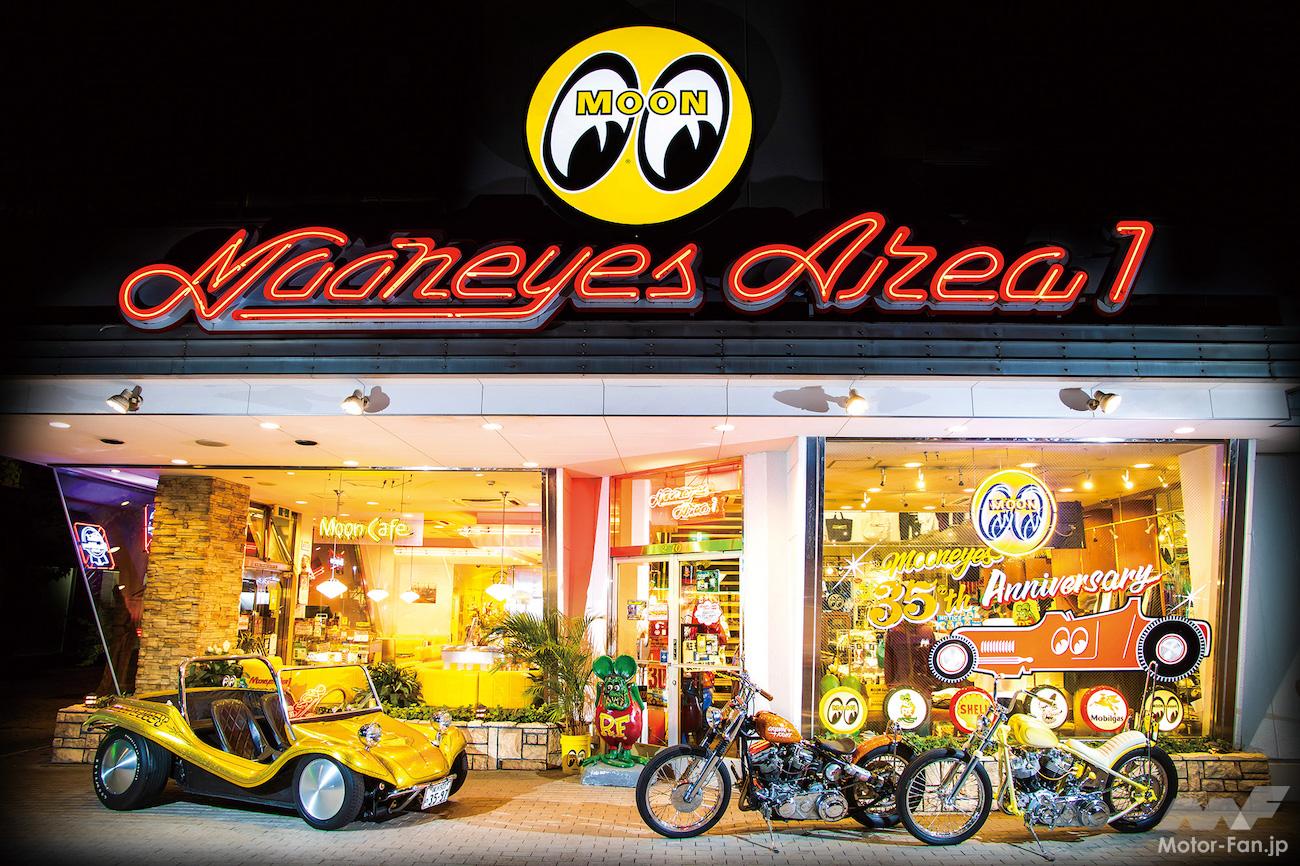

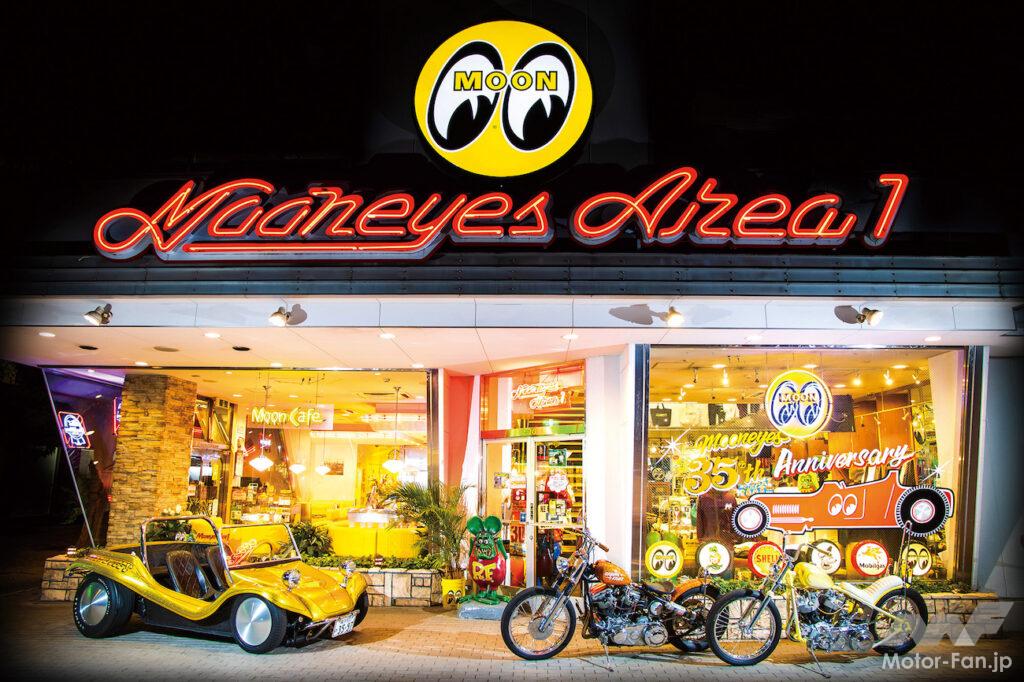

「私はまったくそう思いません。クルマやバイクは依然として生活に必要ですし、愛車に情熱を注ぐ愛好家はまだまだたくさんいます。現に毎年春に開催している『Street Car Nationals』をはじめとするイベントのエントリーは、東日本大震災やコロナショックを経ても着実に増えていますし、週末ともなれば大勢のファンでAREA-1の店内は大変な賑わいを見せています。しかも、来場するお客様の顔ぶれを見れば、老若男女問わずさまざまな年齢層の方がいらしてくださいます。僕の肌感覚で言えば『若者のクルマ離れ』などは起きている様には思えません」

「もちろん、少子高齢化問題は国内の人口減に繋がるわけで、引いてはファンの数が相対的に減ってしまうわけですから楽観視はしてはいませんが、だからと言って差し迫った危機が起きているとも思いません。

また、社会状況の変化は考慮する必要があります。1970年代後半までのアメリカでは夜になるとストリートに若者たちが自慢の愛車で集っては街中を流す『クルーズ文化』がありました。しかし、騒音問題や青少年の非行を指摘する声が大きくなったことから次第に規制が強化されるようになりました。ですが、それでモーターカルチャーが終わってしまったかと言えばそんなことはなく、集まる場所を休日の駐車場に移したミーティングとなったり、それが発展して全米各地でカーショーが開かれるようになりました。このように時代の要求に合わせて手法を変化させて行く必要はあるのでしょうが、根本の部分では変わることはないと思っています。たとえ内燃機の時代が終わり、電気自動車の時代になったとしてもです」

MOONEYESの考えるアメリカンカスタムとは?

「先ほども述べたとおり、クルマやバイクに不可欠なものです。東京や大阪などの都市部から少し離れれば、生活に欠かせないものであることに変わりはありません。たしかに環境や燃費規制の強化、ガソリン価格の高騰、新車価格の上昇などは逆風と言えば逆風なのかもしれませんが、安くても面白いクルマ、楽しいクルマというのは存在しますし、それらをベースに少し手を加えてカッコ良く、自分らしく仕上げることは依然としてニーズがあります」

「カスタムのヒントをちょっとだけ述べさせてもらうと、アメリカンカスタムはベース車本来のカッコ良さを引き出すことが目的ですから、パーツを付け足すだけでなく、不要なパーツを外したり、小ぶりなパーツに付け替えるなどしてスッキリさせる方向でセンスよくまとめるとスマートにきまります。ともすれば、中古で格安で買ってきたコンパクトカーや軽自動車が見違えるほどカッコ良く生まれることだってあるんですよ。何もプレミア価格で売られている旧車や維持費が高いアメ車をベースにするばかりがすべてではないわけです」

「そうしたボクらが好きなスタイルのことをひとりでも多くのクルマ好きやバイク好きに知ってもらいたい。そのためにはこれからも定期的にデモカーを製作して発表して行きますし、ファンのみなさんに新しい提案をし続けて行きたいと思っています」

ビジネス成功の秘訣はなんて無い。ただ自分が好きなことを続けていただけ。

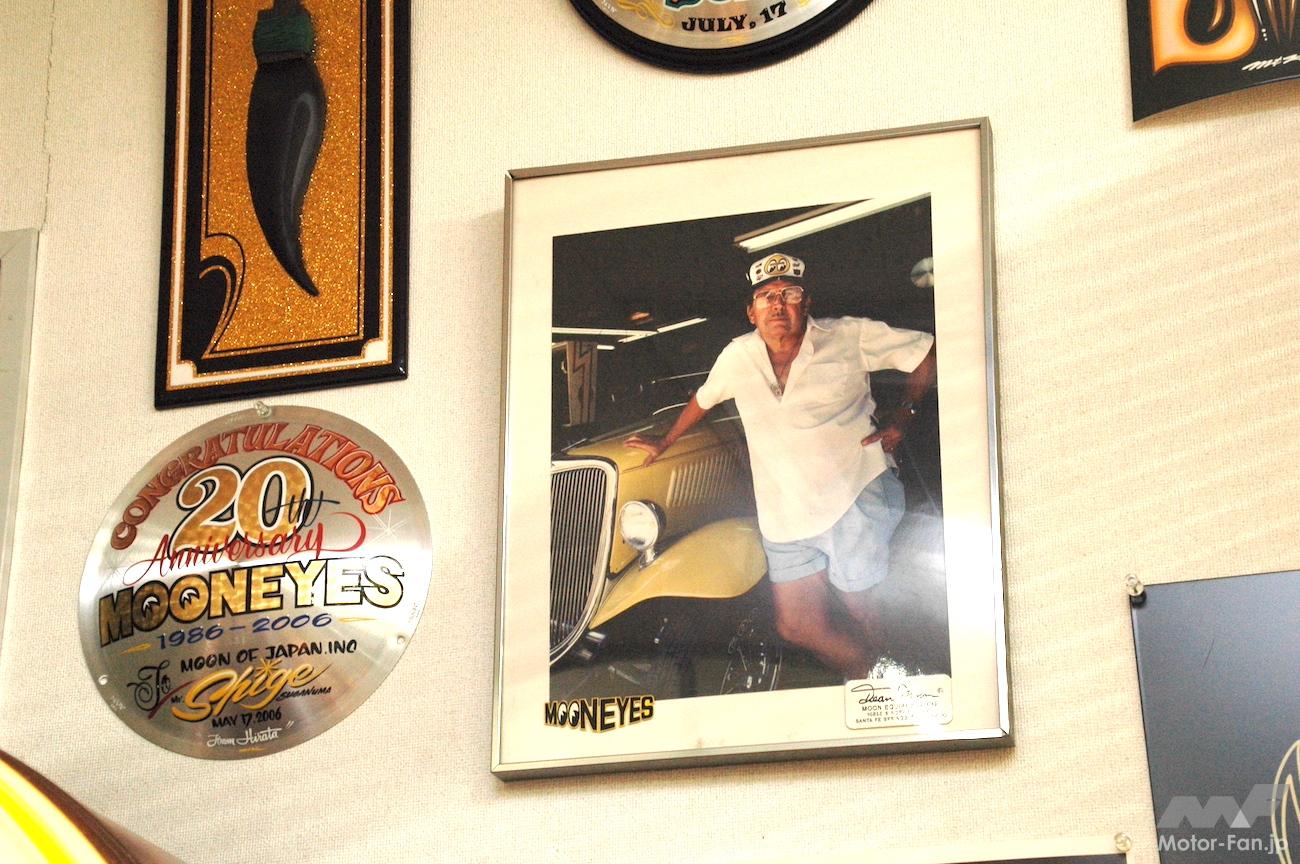

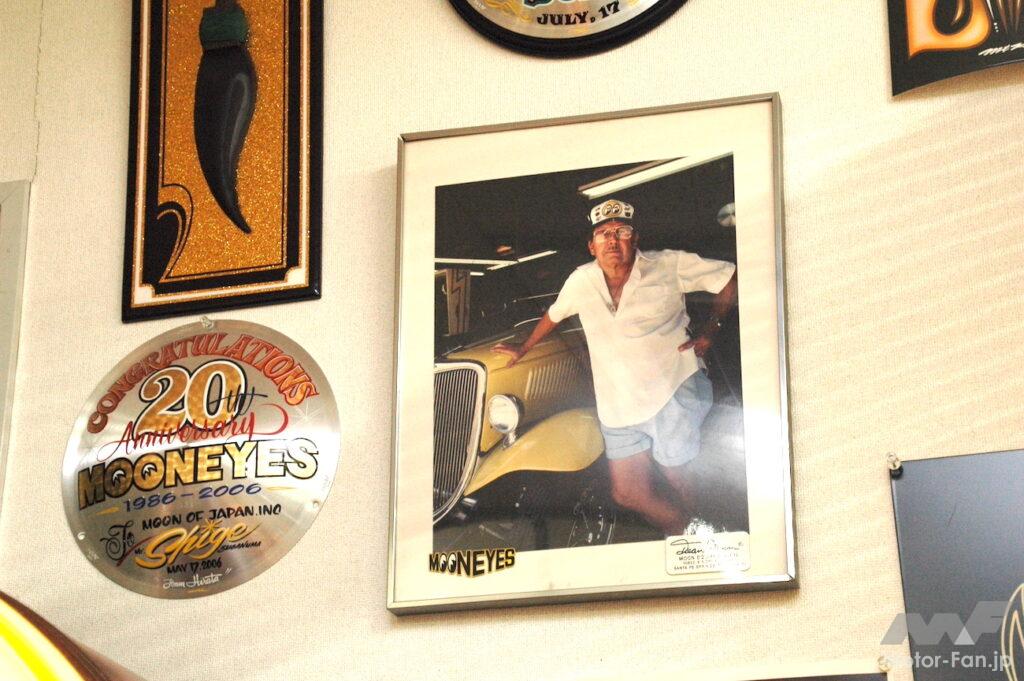

Dean Moon氏の残したMOONEYESブランドを守り、日米だけでなく世界にHot Rod & Custom文化を広めるべく活動を続けているシゲ菅沼氏。そんな氏に今後の展望を語ってもらった。

「これまで語って来た通り、ボクはただ自分が好きなことをやってきただけで、成功する確信があってビジネスを始めたわけではありません。Like a Fish……その場に留まることができなかったから常に前に進んできただけです。まあ、好きな遊びを続けてきただけとも言えますね(笑)。

だから、たまに人から『MOON OF JAPANがビジネスで成功した秘訣は?』などと聞かれることがありますが、そうした質問には答えようがないのです。今のボクたちがあるのは偶然の積み重ねのようなものでね。その時々で自分たちが最善だと思えることをやり続けてきた結果、今があるとしか返答のしようがありません」

「ボクたちの商売は『ファンに夢を買って頂く事』です。ありがたいことにその夢を喜んで買って頂けるお客様が大勢いらっしゃった。だからこそ、ボクらは常にファンの方を見ながら次はどんな面白い提案ができるか、みんなに楽しんでもらえるか、そんなことを考えながらビジネスを続けてきています。そのことは今後も変わりませんし、変えるつもりもありません。なので、将来の展望を聞かれてもことさらなにかお話しするようなこともないのです」

「以前、『MOONEYESの歴史』をモーターファンで記事化して頂いたことはありがたいことだと思います。ただ、興味を持って記事を読んで頂いたファンの方もたくさんいるとは思いますが、ボクにとってはそれは本筋ではありません。ディーン・ムーンや歴史的な経緯を知らない人からでもアイボール に象徴されるMOONEYSのブランドが人々からカッコ良く見られ、なんとなく明るく、楽しく、魅力的な存在であると認識され続けてくれることのほうが重要だと考えています。なんとなれば、MOONEYESの歴史や背景をまったく知らない人でもAREA-1や、主催イベントに来場してもらえれば、MOONEYSがどんなブランドなのか、その魅力がわかると思いますしね」

「だから、難しいことは抜きにして「このTシャツかわいいから着たい」とか「カッコイイからこのパーツを愛車につけたい」とか、そんな風に軽い気持ちでMOONEYESの製品を手に取ってもらえれば、もうそれだけで充分なんじゃないかと思うわけです」

Dean Moon生誕からもうすぐ100年

クルマやバイクがある限りMOONEYESは永遠に……

Dean Moon氏がビジネスを始めてから70年以上が経過し、あと4年で彼の生誕100周年という節目を迎える。かつて、Dean Moon氏の意志を若きシゲ菅沼氏が引き継いだように、シゲ菅沼氏の跡を継ぐような有望な人材はいるのだろうか? 東南アジア出張を菅沼氏は頻繁に行なっているが、彼の地に将来のMOONEYESを担う後継者がいるということなのだろうか?

「今年でボクも68歳となりました。本来なら後継者のことを考えなければならない年齢なのですが、これがなかなか難しい問題なのです。もちろん、内外問わず有望な人材はいます。今後はじっくりとこれからのMOONEYESを担う若い世代を育てて行きたいと考えています」

「Dean Moonの生誕からもうすぐ100年を迎えるわけですが、次の100年、22世紀でもMOONEYESのブランドが存続したらと考えると面白いですよね。その頃にはクルマやバイクも今とは全然違うものになっているのでしょうけど、人々がパーソナルな移動手段を諦めるとは思いません。自分らしく、個性的に愛車に乗りたいと人々が思い続けている限り、これからもMOONEYESは続いていくと思います。これからもぜひ応援をよろしくお願いします」