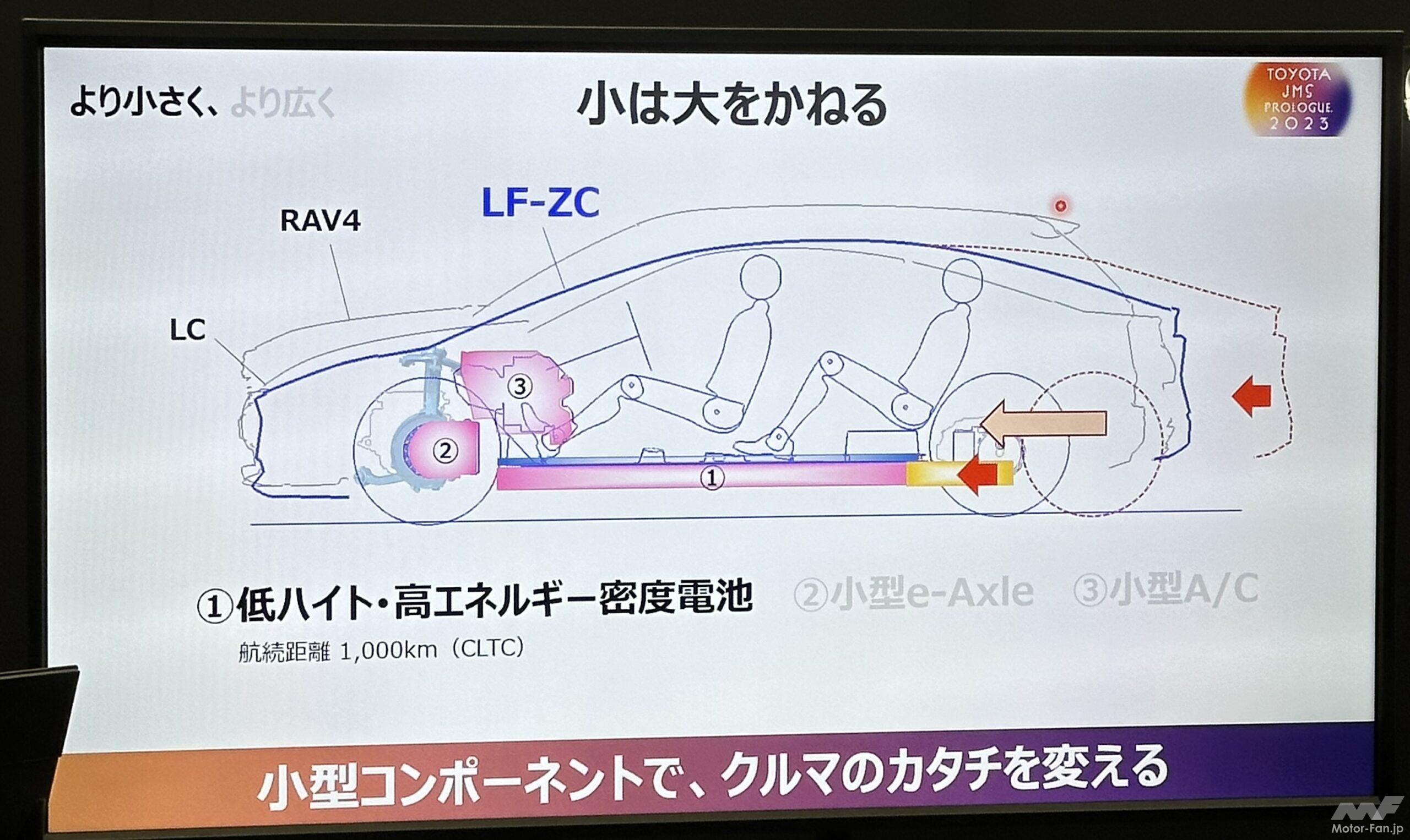

低ハイト・高エネルギー密度の新開発電池

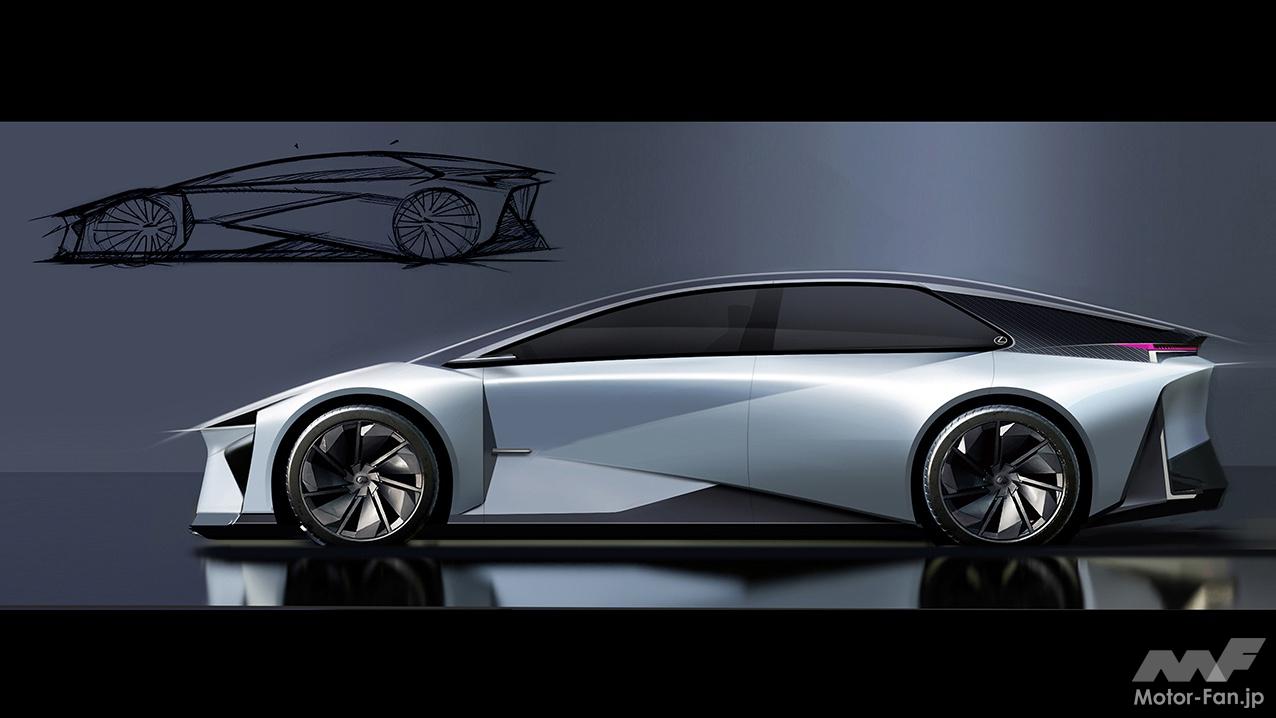

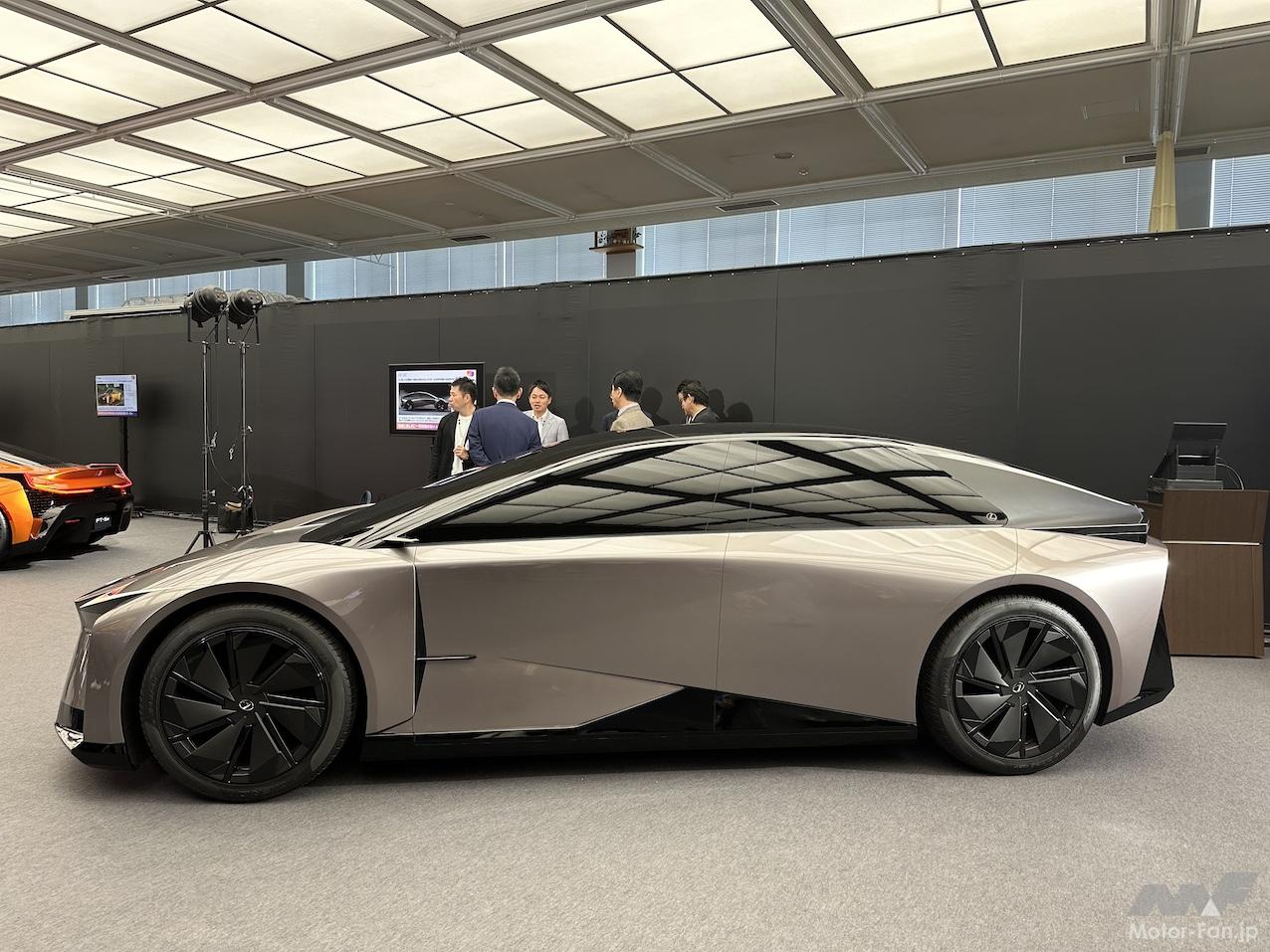

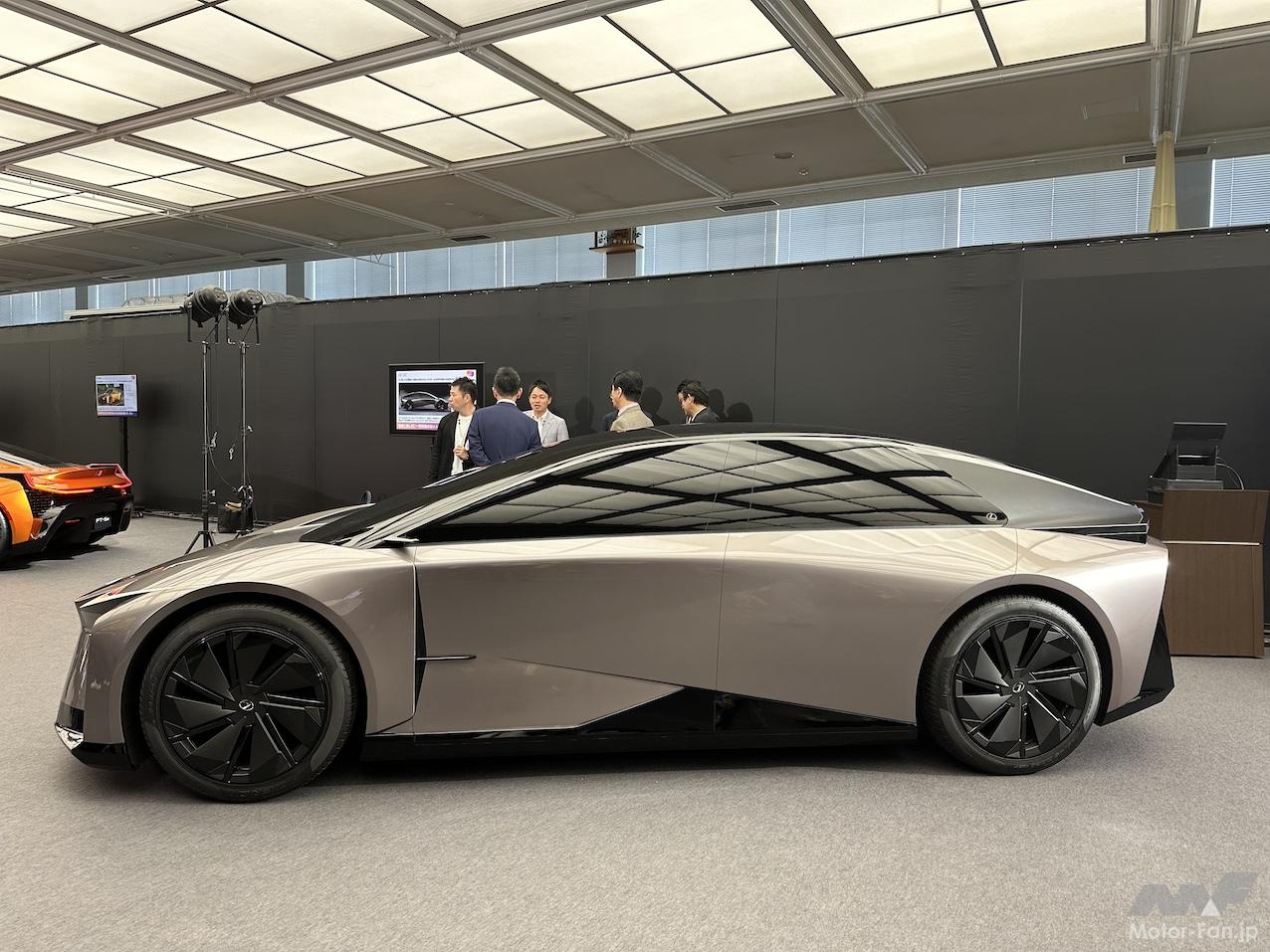

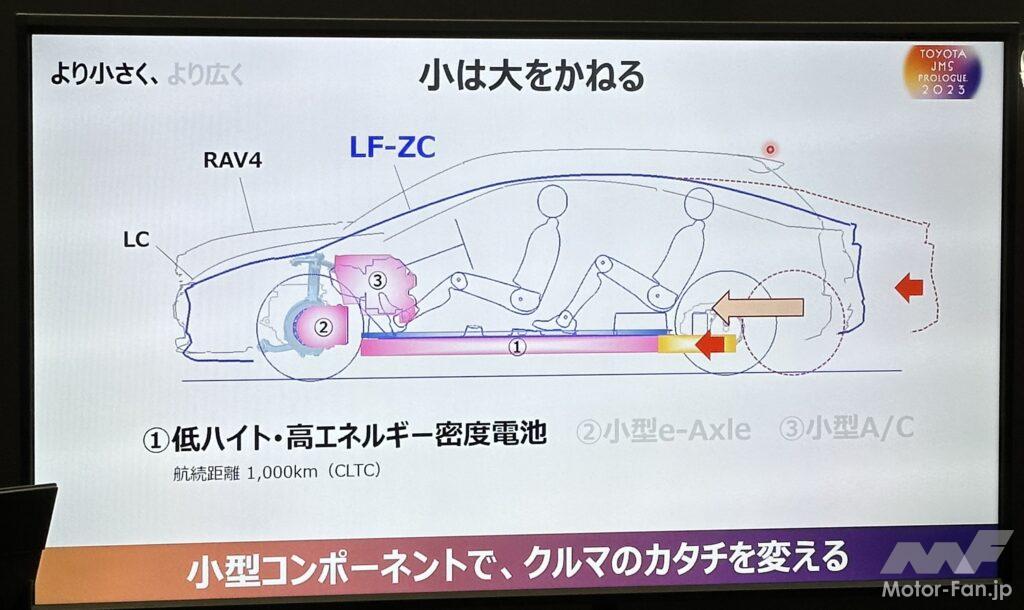

トヨタは2026年に次世代BEV(電気自動車)の導入を目指すと宣言している。その次世代BEVの姿を示唆するコンセプトカーが、Japan Mobility Show 2023で世界初公開されたレクサスLF-ZCだ。従来のBEVでは実現しえなかったパッケージングを実現しているのが特徴で、一見して背が低いのがわかる。従来BEVは主に床下にバッテリーを積んでいたため、セダンタイプであっても高さ方向に厚くならざるを得なかった。

ところがLF-ZCは背が低い。全高はわずか1380mmだ(ちなみに、全長は4750mm、全幅は1880mm、ホイールベースは2890mm)。バッテリーをあまり積んでいないから実現できたのではないかと勘ぐる向きもあるかもしれないが、従来比1.7倍の航続距離1000km(中国CLTCモード)を目指すぶんだけのバッテリーを搭載している。また、SOC(充電状態)10%から80%までの充電時間を従来の30分から20分へと30%削減させるという。

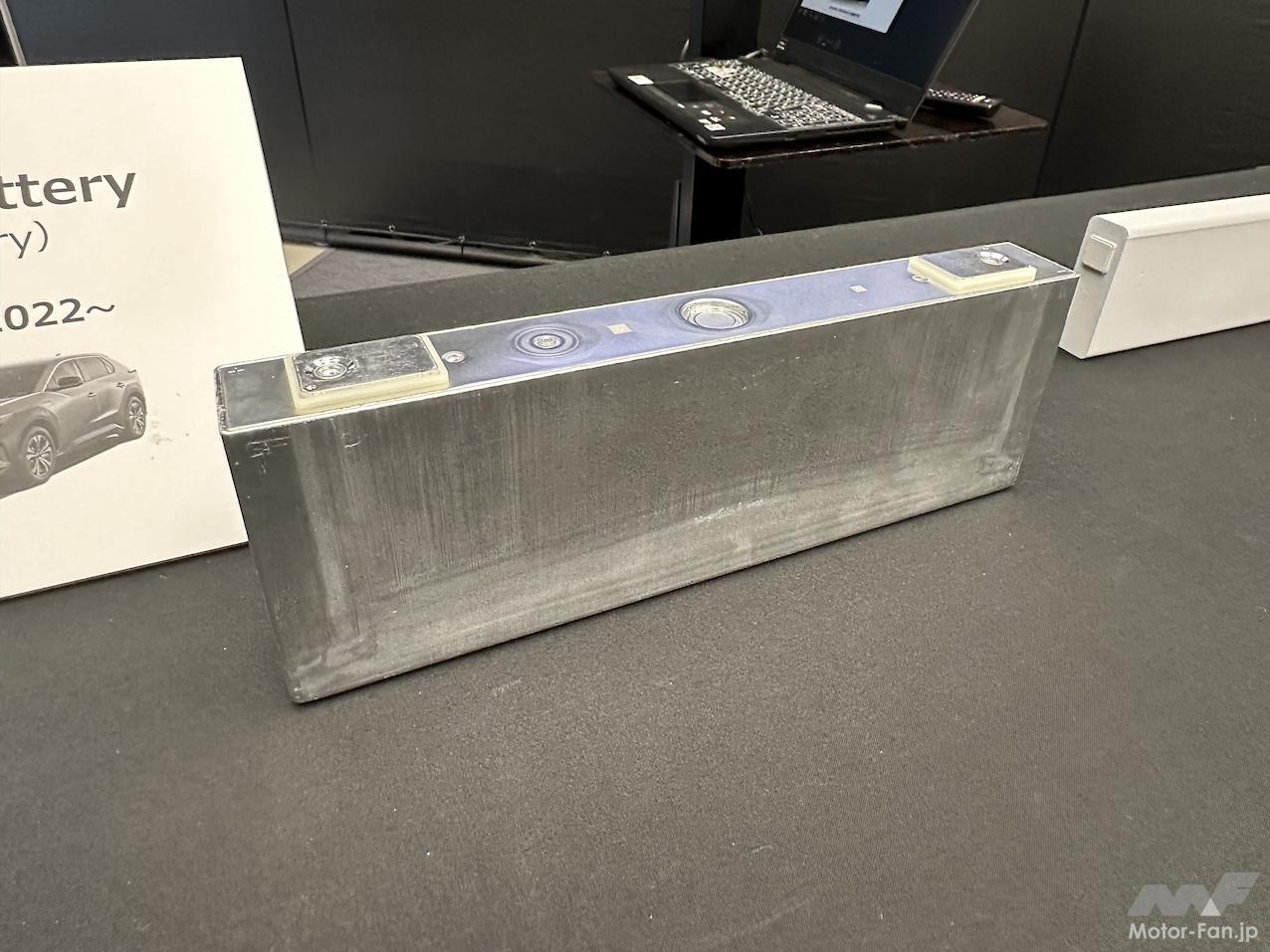

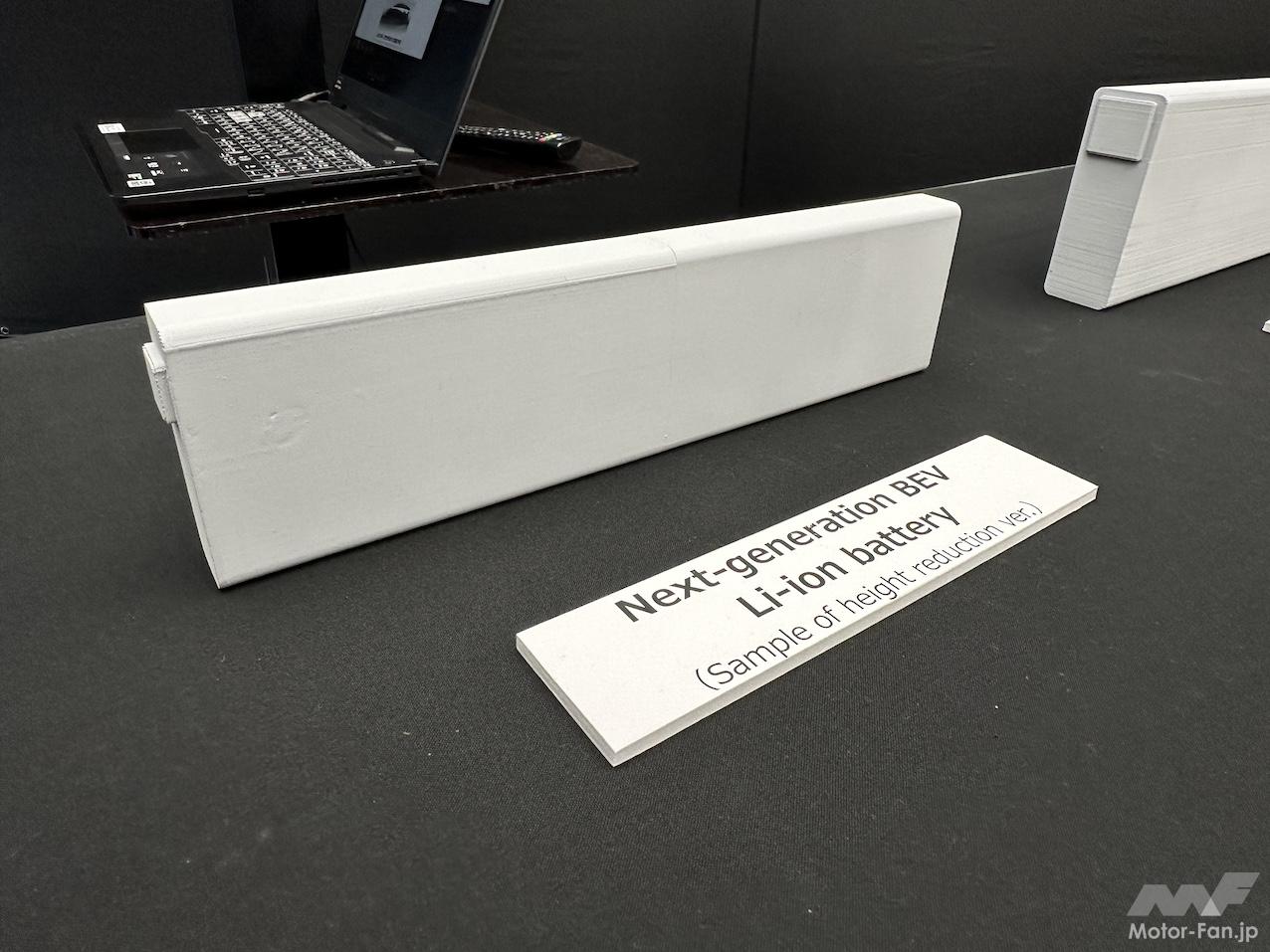

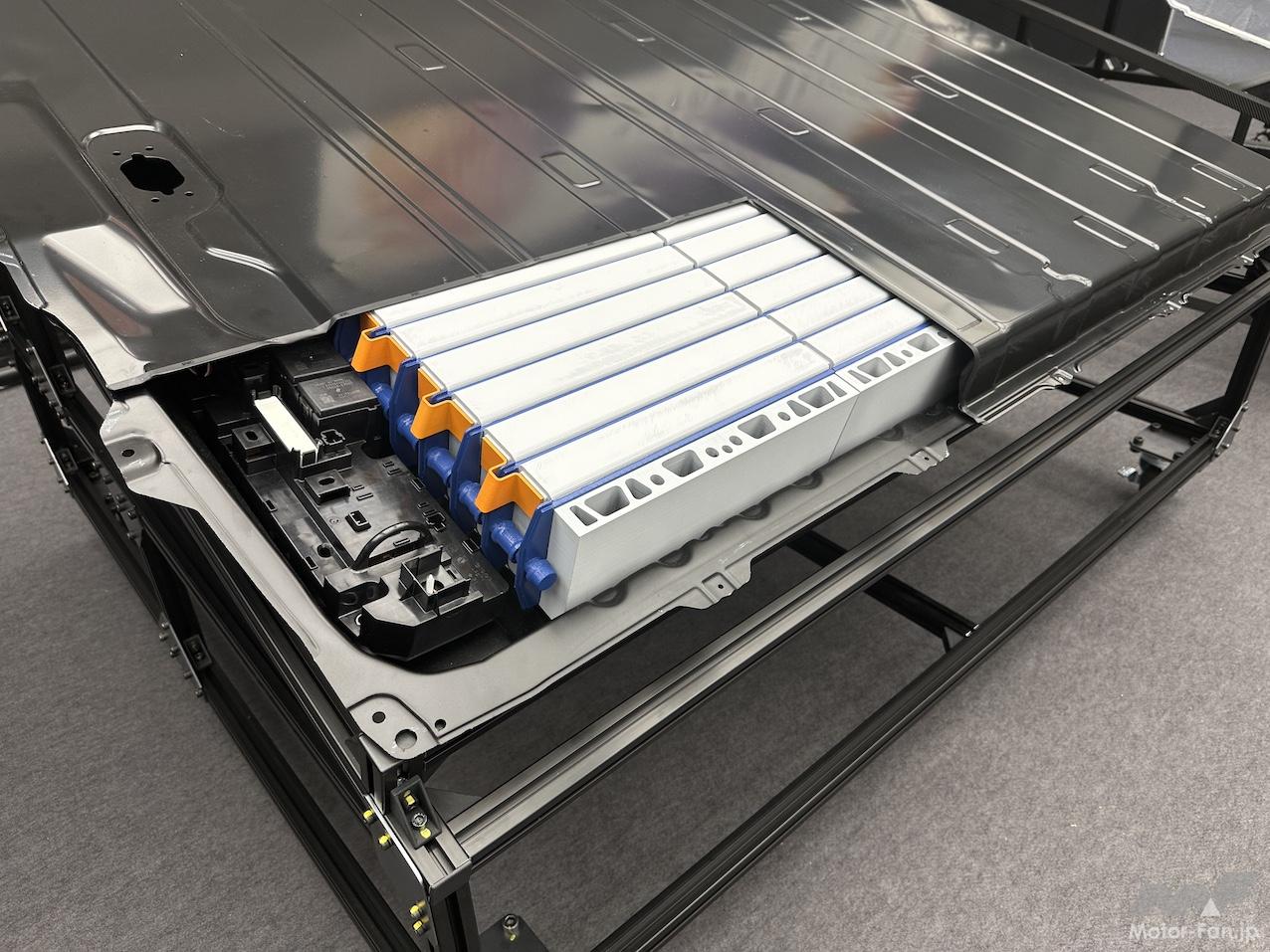

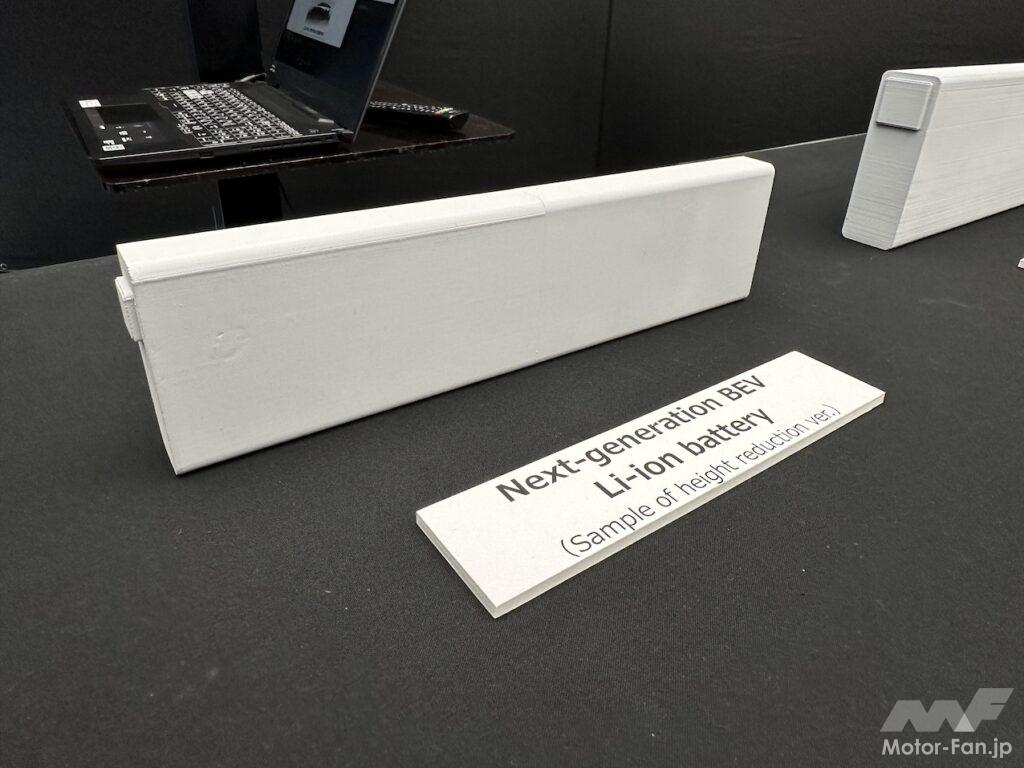

従来のBEVでは実現し得なかったパッケージングを実現した技術のひとつは、低ハイト・高エネルギー密度のリチウムイオン電池だ。トヨタ自動車は「次世代電池パフォーマンス版(角型)」と呼んでいる。2022年に量産されたトヨタbZ4Xが搭載するリチウムイオン電池と同じ角型セルを用いる点に変わりはないが、構造を一新することで低ハイト・高エネルギー密度を実現している。

従来の角型セルは上面にプラスとマイナスの端子を並べた構造をしている。9Vの角型電池を極端な横長形状にしたような感じだ。いっぽう、次世代電池パフォーマンス版は端子を左右に振り分けて配置しているのが特徴。1.5Vの乾電池を横倒しにしたイメージだ。端子を上配置から横配置に変更したことで、セル同士をつなぐ際に端子を上面で接続する必要がなく、そのぶん低ハイトにできるというわけだ。

乗用車離れしたプロポーション実現のキーは?

レクサスLC 全長×全幅×全高:4770mm×1920mm×1345mm ホイールベース:2870mm

RAV4 全長×全幅×全高:4600mm×1855mm×1685mm ホイールベース:2690mm

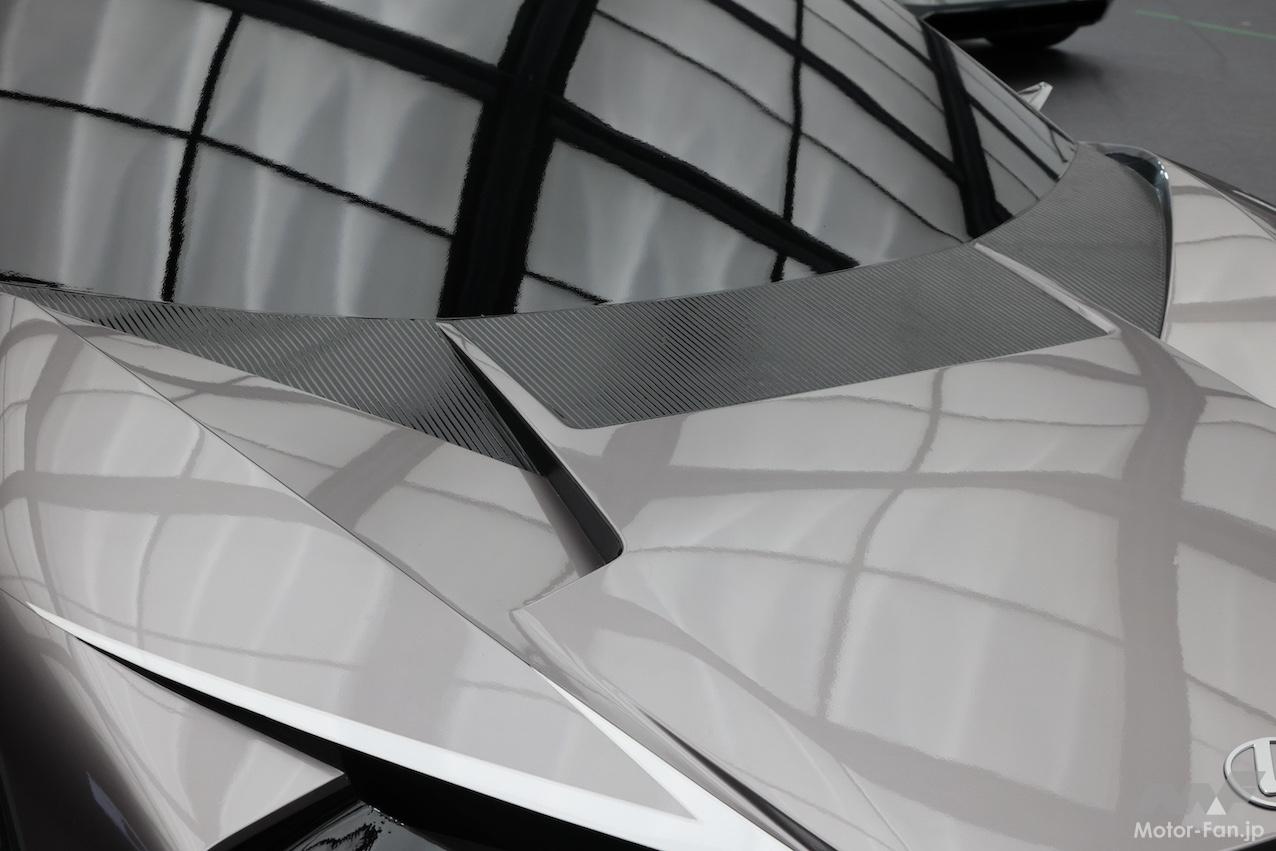

LF-ZCを見るとピラーが従来のクルマ(BEVに限らず、エンジン搭載車も含めて)よりもだいぶ前にあることに気づくと思う。ボンネットフードも極端に低い。フロントセクションは楔形をしており、まるでイタリア製スーパーカーのようだ。

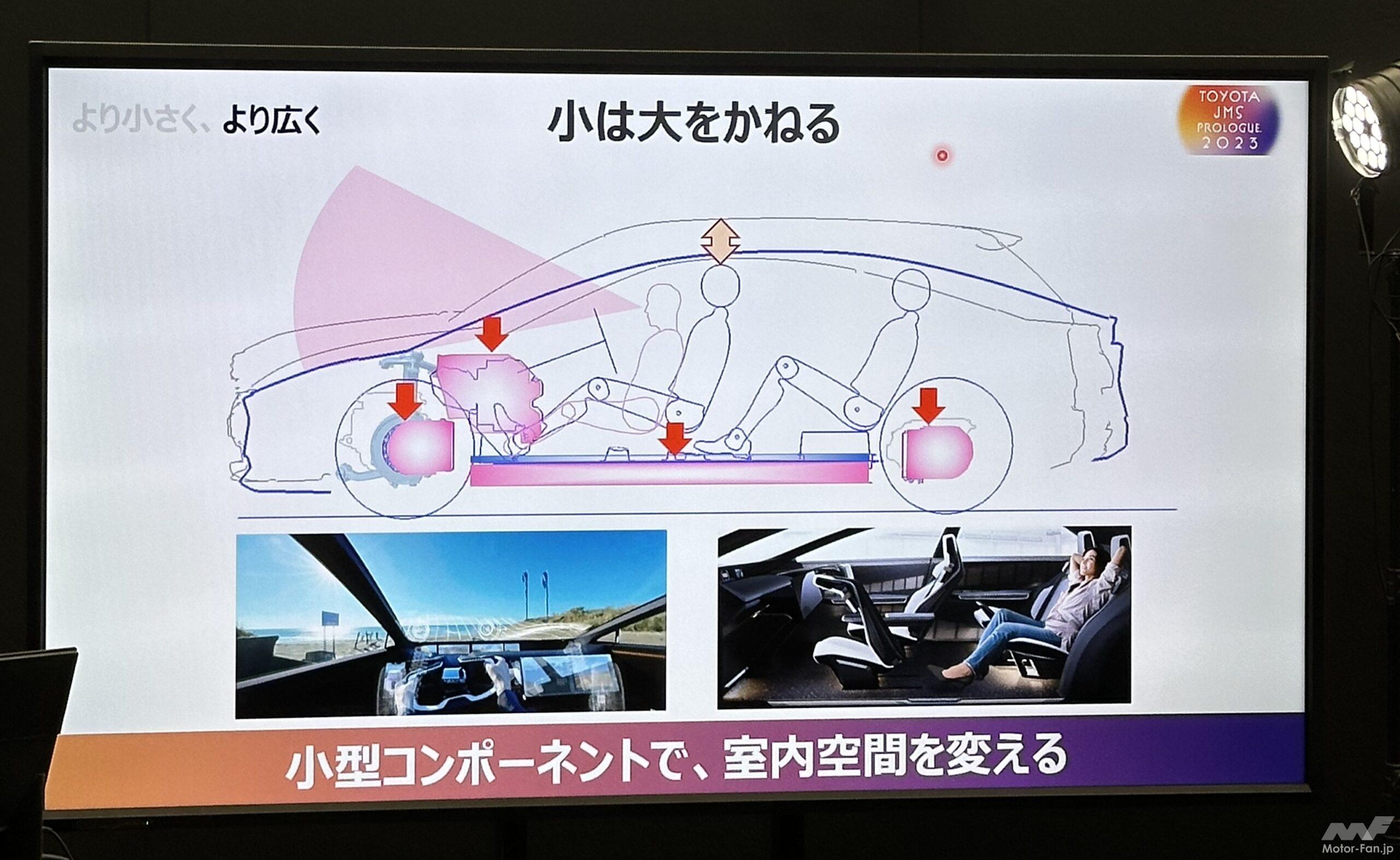

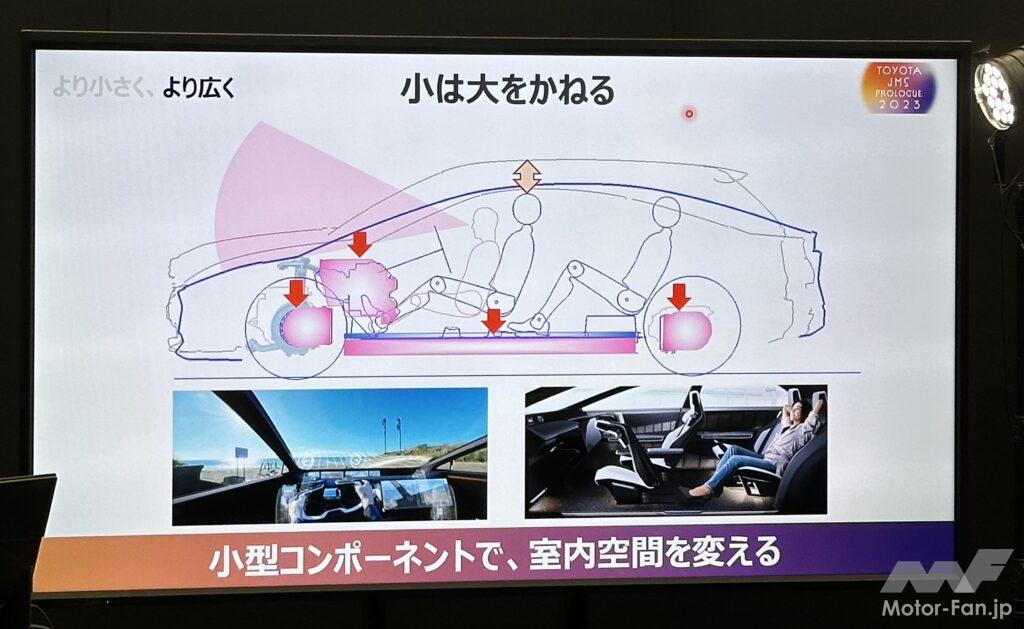

この従来の乗用車離れしたプロポーションの実現に寄与する技術は、小型化したeAxle(イーアクスル)と、小型化したHVAC(エイチバック)である。eAxleはモーターとインバーター、減速機を一体化したユニット。HVACはHeater Ventilation and Air-Conditioningの頭文字をつなげたもので、車室内に送る風の量や温度、吹き出し口の調整を行う空調ユニットのことである。

ガソリンやディーゼルなどエンジンの搭載を前提とせず、小型化したeAxleとHVACの搭載を前提に専用のプラットフォームを開発するので、LF-ZCのように低いボンネットフードとAピラーの前出しが可能になるというわけだ。Aピラーの前出しによって前席乗員の着座位置を前に出すことができるので(足元も広くできる)、キャビンの前後長を稼ぐことができ、広々とした居住空間が実現する。

Cd値0.2以下の空力性能

低ハイトのバッテリーと小さなeAxle、小さなHVACを前提にすると、従来のクルマでは実現しえなかったデザインが可能になる。例えば、従来のレクサスのスピンドルグリルはエンジンルームに冷却風を導く役割を備えていたが、LF-ZCにその必要はなく、開口部は極端に少ない。

空力性能とデザインの両立もLF-ZCの大きなテーマで、空気抵抗係数のCd値は0.2以下を目標値に設定している。「空力を突き詰めると成立解はそれほどない」とLF-ZCを担当したデザイナー氏。海の中を速く泳ぐ魚の形が似通っているのと同じで、空気という流体の中で抵抗を少なくしていこうとすると、似たような形に収れんしてしまうのだという。

似たような形にはせず、「僕らのインスピレーションを生かしてエモーショナルにしたい」と取り組んだのがLF-ZCだ。低く構えたフードから立ち上がるワンモーションのフォルムは、後方に向かって大きく絞り込まれていき、同時にリヤタイヤの張り出しを強調している。強く絞り込んで収束していく形状は空力を意識したクルマに共通するが、そこにエモーショナルな要素を付加したのがLF-ZCの見どころである。

レクサスが2026年に導入を予定する次世代BEVは、従来のクルマの概念をくつがえす、新しいフォルムを身にまとって登場するのは間違いない。そしてそれは間違いなく、魅力的だ。