ユーザー車検とは?

ユーザー車検とは、文字どおりクルマの所有者自らが車検を受けること。事前の準備をはじめ、運輸支局での手続きや検査ラインでの操作をなど、ある程度の知識と時間が必要になるが、車検の費用を抑えられたり、クルマに関する知識が増えたり、愛車の状態を詳しく把握できたり、比較的多くのメリットがあるのは確かだ。

車検には、新規検査、継続検査、構造等変更検査などの種類があるが、ここでは普通車が定期的に受ける継続検査について解説していくことにしよう。ちなみに、新規検査と構造等変更検査は、クルマを運行する本拠地(車庫証明のある場所)を管轄する運輸支局でしか検査を受けられないが、継続検査はどこの運輸支局でも検査が可能だ。

ユーザー車検を受ける前の準備

ユーザー車検を受けるには、必要書類の準備(自動車損害賠償責任保険の加入も含む)、車検費用の準備、車両の点検・整備、車検の予約など、割りと多くのことを事前に準備しておく必要がある。ここでは、それらを時系列で整理して説明しよう。

■必要書類の準備

ユーザー車検を受ける際は、下記の書類を事前または当日に準備する必要がある。

・車検証

・自動車損害賠償責任保険証明書(新旧2枚が必要)

※車検を受ける前までに保険期間の継続手続きを行う(車検当日、運輸支局近辺の代書屋でも手続き可能)。

・自動車税納税証明書(継続検査用)

・使用者の認印

・自動車検査票(車検当日、運輸支局で入手→記入)

・自動車重量税納付書(車検当日、運輸支局で入手→支払い)

・継続検査申請書(車検当日、運輸支局で入手→記入→支払い)

・定期点検整備記録簿(法定点検が終わっている場合のみ必要で、車検後に行う場合は不要)

■車検費用の準備

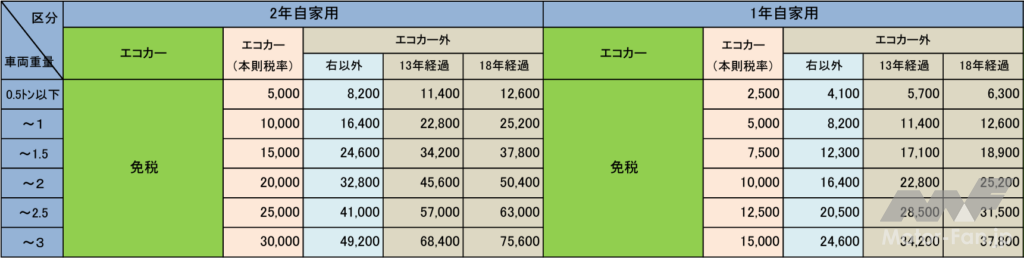

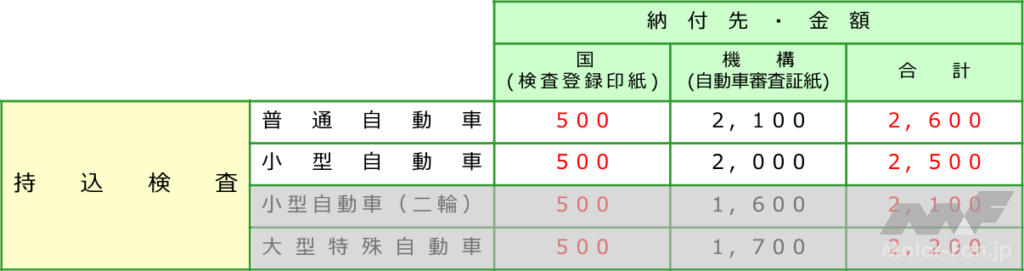

ユーザー車検を受ける場合は、法定費用(自動車重量税)、検査手数料(印紙代・証紙代)、自動車損害賠償責任保険料などを用意する必要があるが、金額は当然ながら車種や車両重量などによって異なってくる。ここでは、もっとも利用者の多い自家用乗用車と自家用貨物車を例にとって費用を紹介しよう。

【自動車重量税】(表1)

【検査手数料(継続車検の場合)】(表2)

【自動車損害賠償責任保険料】※2023年11月現在 ・自家用乗用自動車(24ヶ月):17,650円(3・5ナンバー) ・自家用小型貨物乗用車(12ヶ月):12,850円(4ナンバー) ・自家用普通貨物自動車(12ヶ月):16,900円(1ナンバー/最大積載量2t以下) ・自家用普通貨物自動車(12ヶ月):18,230円(1ナンバー/最大積載量2t以上)

■車両の点検・整備

ディーラーやカーショップなどに車検を依頼すると、車検基本料の中に法定点検費用(3と5ナンバーは24ヶ月点検、1と4ナンバーは12ヶ月点検)が含まれるのが一般的で、消耗品や劣化品があれば交換をしてくれる。しかし、ユーザー車検を行う場合は、自らが点検・整備を行うか、法定点検だけを専門業者に依頼する必要がある。ただ、現実的には一部の人を除き、専門知識や設備の点から個人では難しいので、点検・整備は専門業者にお願いした方がよいだろう。費用は車種や劣化状況にもよるが、2~5万円程度が相場だ。

ちなみに、法定点検はクルマの故障や事故を未然に防ぐための点検であり、車検は公道を安全に走れるかどうかを点検するのが目的。したがって、法定点検は車検後に行っても問題はないが、安全のためにもスキップせず、車検のタイミングで必ず点検・整備を実施しよう。

■車検の予約

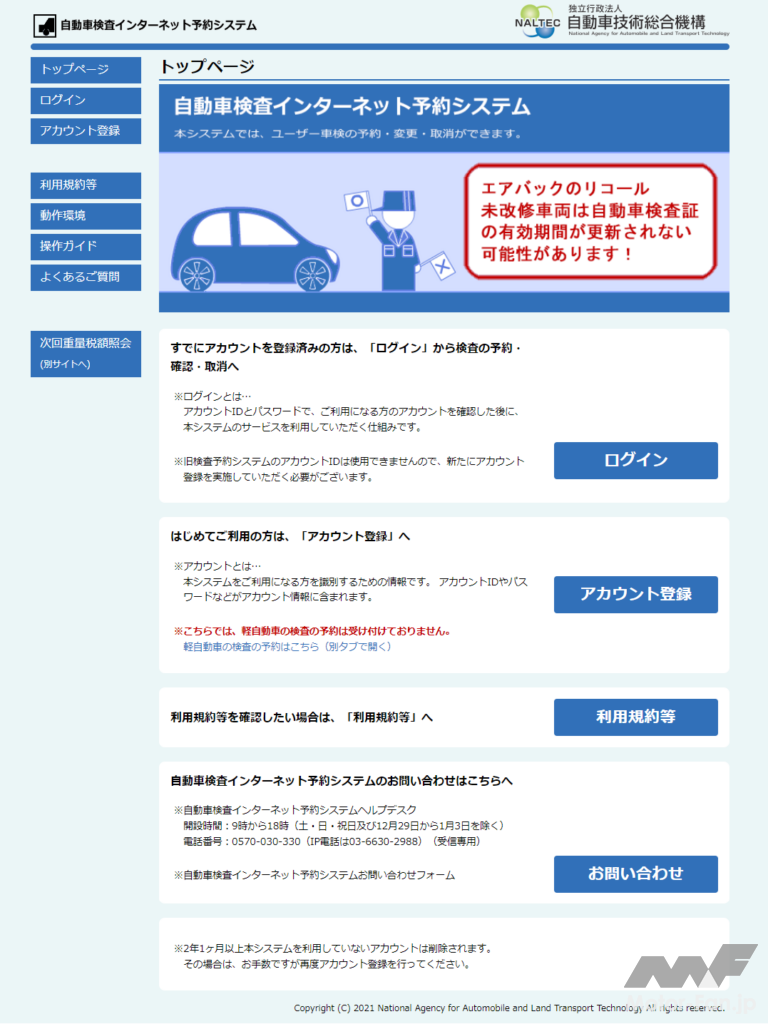

ユーザー車検を受けるには、自動車技術総合機構(NALTEC)の自動車検査インターネット予約システム(https://www.reserve.naltec.go.jp/web/ap-entry?slinky___page=forward:A1001_01)から希望する検査日時を予約しておく必要がある。初めての場合は、アカウントを作成する必要があるが、検査を受けたい運輸支局、検査登録事務所、日時(時間帯)などを選択するだけで予約は完了する。受検希望日の2週間前から受け付けているので、なるべく早めに予約しておこう。

ユーザー車検当日の流れ

ユーザー車検を受けるための準備が整ったら、次はいよいよ車検の本番だ。とはいえ、車検を受ける前にも車検検査項目の把握、予備検査の実施、必要書類の入手・受付など、やるべきことはたくさんあるので、こちらも時系列に紹介しておこう。

■検査項目の把握

運輸支局内の検査ラインでは、さまざまなチェックをされるので、事前に下記の検査項目を把握しておくことで検査をスムーズに進めることができる。これは事前の点検・整備や予備検査にも役立つので、ユーザー車検の準備段階から目を通しておこう。

・同一性の確認:車検証や申請書類の記載内容と車両が同一であるかの確認。

・外廻り検査:自動車の外観(車体・灯火類など)に問題がないかの確認。

・サイドスリップ検査:前輪タイヤの横滑り量(直進安定性)の確認。

・ブレーキ検査:前輪・後輪・駐車ブレーキの制動力の確認

・スピードメーター検査:実際の速度と速度表示機器との誤差の確認。

・ヘッドライト検査:ヘッドライトの光量・光軸が、基準値内であるかの確認。

・排気ガス検査:排出ガスのCO(一酸化炭素)とHC(炭化水素)の濃度の確認。

・下回り検査:車両下部の不具合(かじ取り装置・オイル漏れなど)の確認。

■予備検査の実施

ユーザー車検を受ける際は、事前にプロにお願いして法定点検を受けておくのがオススメだが、前述のとおり、車検の検査項目には法定点検ではカバーできない項目がある。したがって、車検当日は運輸支局の周辺にある民間の予備検査場で、事前に検査・調整を行ってもらうのが一般的な流れだ。

予備検査では、ヘッドライト、サイドスリップ、ブレーキ、スピードメーター、排気ガスなどの測定(場合によっては調整)を行ってくれるので、ここで問題がなければ、ほぼ本番の車検をパスできるだろう。

費用は、業者によってバラツキはあるが、単体では2,000~3,000円、全体では5,000円程度が相場。ただし、年末や年度末の繁忙期は混み合うので、時間に余裕を持って受けた方がよいだろう。

■必要書類の入手と受付

予備検査が終了したら、運輸支局内の車検窓口で車検の予約番号を告げて、自動車検査証、自動車重量税納付書、継続検査申請書の3つの用紙を受け取り、記入コーナーにある見本を見ながら記入する。自動車重量税と検査手数料は、印紙販売窓口で印紙を購入して各用紙に貼り付ければOKだ。

もし、記入方法に不安がある場合は、運輸支局の周辺にある代書屋にお願いする方法もある。ここでは自動車損害賠償責任保険を加入することもできるので、ユーザー車検が初めての人にとっては強い味方となってくれる。

必要書類が整ったら、再度、車検窓口で車検の予約番号を告げて書類を手渡すと、検査ライン番号を告げられるので、クルマに乗り込んで指定された番号の検査ラインへ向かう。

■検査ラインでの検査

検査ラインでは、前述の車検検査項目について実際に検査が行われるが、途中でボンネットフードを開けたり、灯火類やホーンを操作したりする必要があるので、検査員の指示をよく聞きながら落ち着いて対応しよう。

なお、初回検査で何らかの不備で不合格だった場合は、あと2回は再検査を受けられるが、その場で対処できない場合は、後日出直して再検査を受けることになる。ちなみに、ヘッドライトの光軸、サイドスリップ、インパネ内の警告灯点灯、下回りのオイル漏れなどは不合格になりやすいので、特に注意が必要だ。

■新しい車検証と検査標章の受け取り

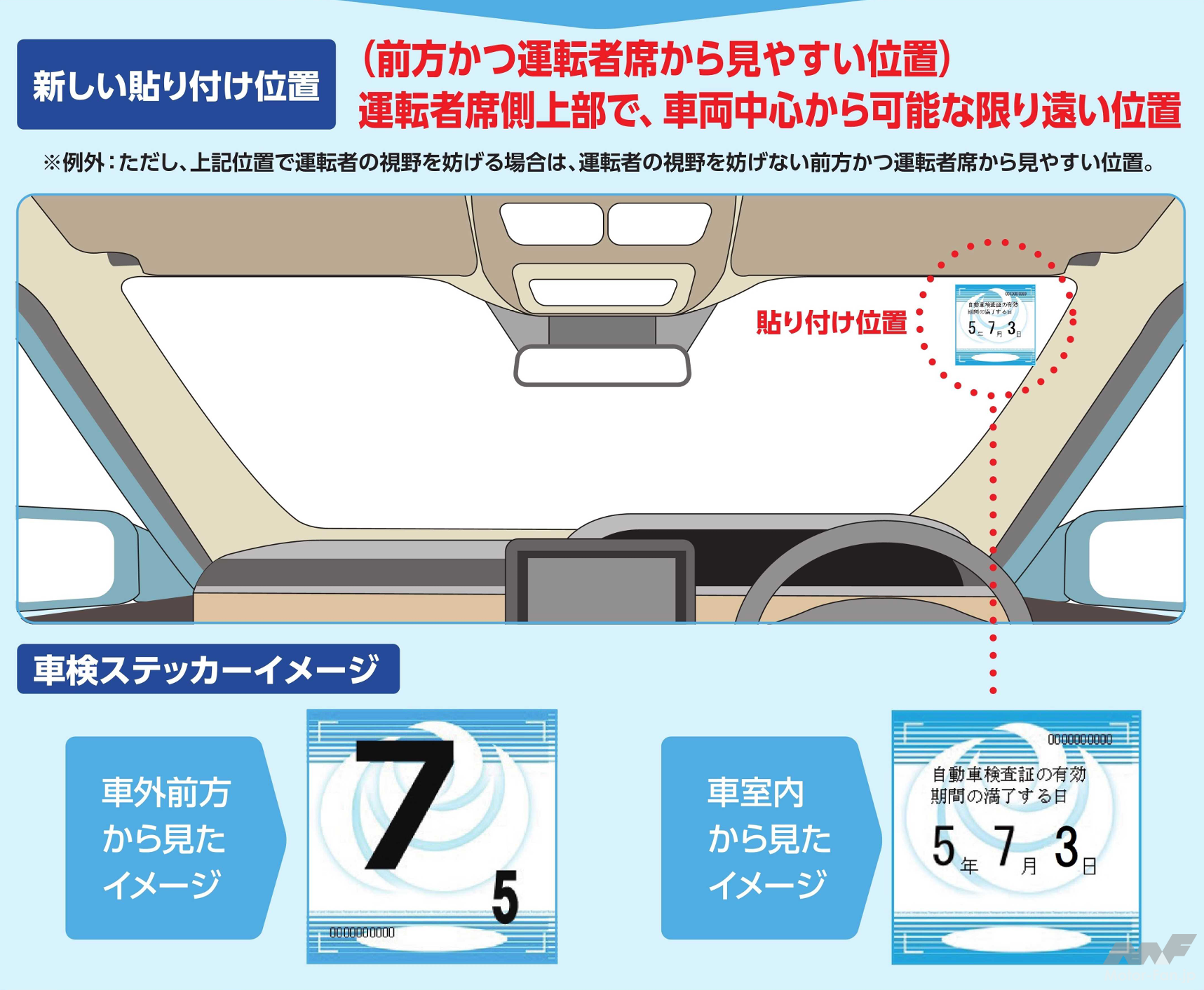

検査ラインで合格印をもらったら、次は検査証交付窓口で書類を提出して新しい車検証と検査標章(車検ステッカー)の交付を受ける。最後に古い車検ステッカーを剥がし、新しい車検ステッカーをフロントガラスに貼り付けると一連の作業は終了だが、ここで注意したいのは車検ステッカーの貼り付け位置だ。実は2023年7月3日から、車検ステッカーはこれまでのフロントガラス上部中央から、「運転席側上部で、車両中心部から可能な限り遠い位置」へ貼り付け位置が変更されている。これは、車内外から見やすい位置に貼ることで、車検の受け忘れを防ぐためだが、これ以外の場所に張ってしまうと罰金が課せられるので、くれぐれも間違えないようにしよう。

今回は、ユーザー車検を受ける際の一連の流れ、費用、注意点などについて解説したが、さまざまな準備や手続きが必要で、それなりの時間がかかるのは事実。その反面、費用を節約できるうえ、愛車の状態を詳しく把握するよい機会にもなるので、DIY派の方や興味のある方はチャレンジしてみるのもよいだろう。