目次

1959年に登場したくろがねベビーは、今では短命で終わった軽商用車のひとつに位置付けられる。

しかし、開発と生産を行なった東急くろがね工業は、日本の自動車産業の黎明期に深くかかわっていた。

東急くろがね工業の前身は日本内燃機関。1932年に設立されて自動車の開発と製造を手掛け、36年には日本で最初の本格オフロード4WDとなる「くろがね4起/正式名称は九五式小型四輪起動乗用車」を開発した。第二次世界大戦において、軍用車として用いられている。

終戦後は戦前からの名門メーカーだったオオタ自動車を吸収。ただし業績は芳しくなく、62年に経営破綻した。この後、64年に日産工機としてB産の傘下に入り、今ではH産車のエンジンやサスペンションを生産している。ちなみにオオタ自動車は、プリンス自動車の前身となる「たま電気自動車」の受託生産も手掛けた。そのプリンスも66年に日産と合併したのだから、当時の自動車メーカーは、複雑に絡み合いながら吸収や合併を繰り返していた。

くろがねベビーは、外観やメカニズムがスバルサンバーに良く似ている。しかし、登場したのはくろがねベビーが2年ほど早く、59年当時は画期的な軽商用車であった。

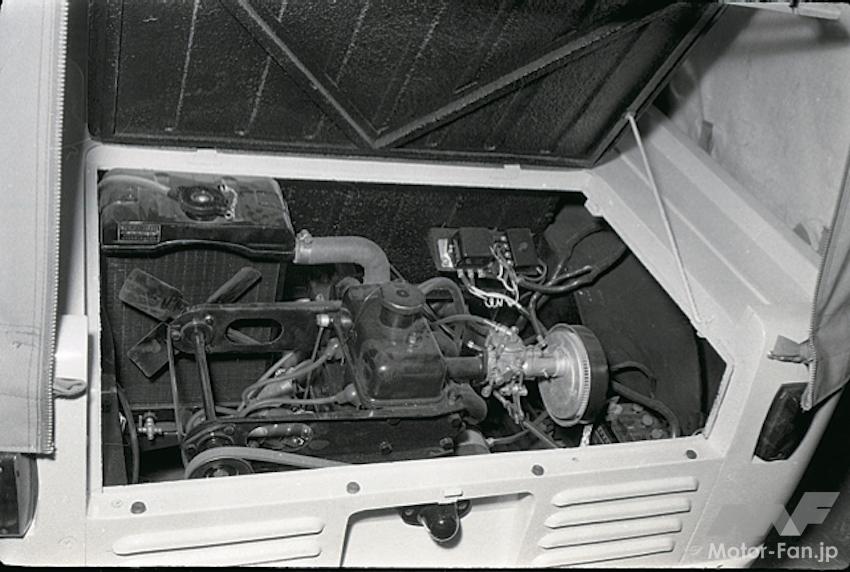

駆動方式はサンバーと同じで、エンジンをボディの後部に搭載する後輪駆動。シートはポディの前端に位置しており、荷台はかなり長い。

ただしリヤエンジン方式だから、ボディの後部は高く持ち上がっている。その代わりボディ中央の荷台は床が低く、アオリ(ボディの側面に設けられた荷台のドア)を開けば、荷物の積み降ろしが行いやすい。このあたりの実用性は一長一短だろう。

エンジンは4サイクルの水冷直列2気筒OHV。最高出力は18ps(4500rpm)、最大トルクは3.3kgm(3400rpm)となる。エンジンがボディの後部に搭載され、なおかつ4サイクルだから静粛性が優れていることも特徴だった。

加えてサスペンションは4輪独立式。フロント側はリーフスプリングを横向きに配置した。リヤ側はコイルスプリングを用いている。

4輪独立式の足まわりによる柔軟な乗り心地と、前後輪の中央に位置する低床の荷台により、荷物を優しく運んだ。技術的にもスバルサンバーとの共通点は多い。

くろがねベビーの登場は前述のように59年で、東急くろがね工業の経営破綻は62年。生産期間は短かったが、戦前からの自動車技術を受け継ぐ先進的な軽商用車であった。

使い方は、ちょっと考えちゃうかも

後にサンバーも当初はリヤエンジンの低床を優先したトラックとして登場するが、どうしても段つきとなってしまうのは仕方ないところ。長いものでないにしても、小さなものを積載するにもエンジン部分だとその固定に配慮が必要となるのが悩みの種か。

SPECIFICATIONS:Krogane Baby (1959)

〈寸法重量〉

全長:2990mm

ホイールベース:1750mm

車両重量:940kg

乗車定員:2人

〈エンジン〉

2気筒OHV

ボア×ストローク:62.0×59.0mm

総排気量:356

最高出力:18ps/4500rpm

最大トルク:3.3kgm/3400rpm

〈駆動方式〉

RWD

〈タイヤサイズ〉4.50-12-4P

〈最高速度〉70km/h

〈価格・当時〉28.8万円