多数のエントリーがあった2代目フィアット500をフィーチャー!

山梨県富士吉田市にある富士北麓駐車場(富士山パーキング)を会場として、2024年11月4日(月)に『2024 All Japan FIAT&ABARTH 500 Meeting』が開催された。このイベントはフィアット&アバルトのオーナーズミーティングであり、2009年から2016年まで連続開催され、途中中断を挟んで昨年復活。今回が8回目となった。

第1回の200台からはじまったミーティングに今回は過去最高の600台が集まった。前回リポートした通り、ミーティングの主役は現行型のフィアット500やアバルト500/595/695となるが、フィアット&アバルト車であれば車種を問わずエントリーできるという間口の広さもあって、会場にはフィアット・パンダやプント、バルケッタなども姿を見せていた。

なかでもエントリー台数が多かったのはヌォーバ・チンクェチェントこと2代目フィアット500だ。今回は『ルパン三世』の愛車としても知られ、日本でも人気のあるこちらのクルマを紹介して行こう。

「奇跡の経済」と呼ばれたイタリアの高度経済成長期

フィアットは庶民でも手の届く4座大衆車の開発を目指す

敗戦国とも戦勝国とも言い難い微妙な立場で第二次世界大戦の幕切れを迎えたイタリアは、国内が戦場となったこともあって、生産設備や生活インフラの多くが破壊された。人々の移動手段は残された自動車と、戦前と同じく自転車や荷車、馬車を使用して生活の再建に臨むことになる。

やがて終戦直後の混乱期を脱すると、かつての航空機や兵器メーカーのほか、需要を見込んで異業種から参入してきたメーカーなどが、庶民でも手の届く価格帯で小型オートバイやスクーター、キャビンスクーターと呼ばれるバイクのコンポーツネントを流用した軽便車を製造・販売し、これらは経済的な移動手段を欲していた庶民から好評をもって迎えられた。

戦後復興がひと段落し、のちに「奇跡の経済」と呼ばれる高度成長期に突入したイタリアは、それまでの農業を主体とした貧困国から急速な工業化によって経済が大きく成長し、先進国の仲間入りを果たすところまで来ていた。その結果、イタリア国民の可処分所得も増えたこともあって、庶民にとっては高嶺の花であり、夢のまた夢であったマイカーがいよいよ現実のものになろうとしていた。

こうした世情の高まりに対してイタリア最大の自動車メーカーであるフィアットは、自社の主任技術者であったダンテ・ジアコーサ技師に対して、庶民でも手が届く安価で経済的な4座の小型大衆車の開発を命じたのである。

フィアットにはすでにラインナップのボトムを支える「トッポリーノ(ハツカネズミの意)」の愛称を持つフィアット500C(初代)が存在していたが、このクルマの基本設計は1930年代と古く、乗車定員は2名だったことから一家に1台のファミリーカーとして使うのに適しているとは言えなかった。フィアットはその後継車を早急に必要としていたのだ。

ダンテ・ジサコーサによって開発されたフィアット600は

当時としては安価で高性能な小型大衆車ではあったが……

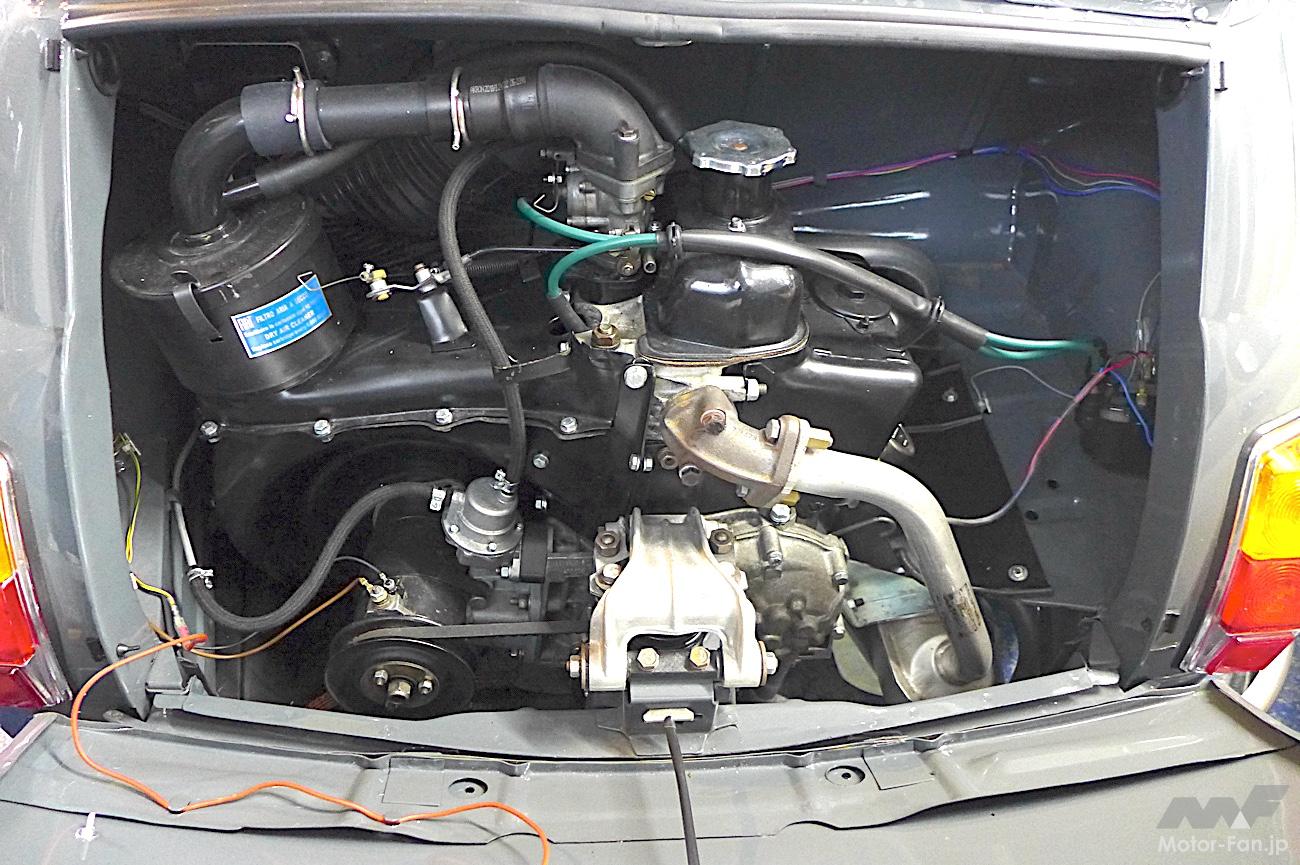

このような背景から生まれたフィアット600は1955年4月のトリノショーで発表された。全長3.22mのコンパクトな車体でありながら大人4人が乗車できるようにと、前任のトッポリーノのFFからRRへとレイアウトを変更し、軽量化と強度を両立させるためにボディにはモノコック構造を採用。悪路の多かった当時のイタリアの道路事情を考慮して、セミトレーリングアーム式の四輪独立サスペンションを採用するなど、安価な小型大衆車でありながら随所に革新的な設計が取り入れられていた。

車体後端には633ccの排気量から21.5psの出力を絞り出す水冷直列4気筒OHVエンジンが搭載され、3シンクロ(1速はシンクロなし)の4速MTを介して最高速度は95km/hに達した。また、車重585kgという軽量設計を生かして80km/h巡航時の燃費性能は16~20km/Lという低燃費を実現している。

ダンテ・ジアコーサ(1905年1月3日生~1996年3月31日没)

カラビニエリ(国家憲兵隊)元帥の息子として1905年ローマに生まれる。1927年にトリノ工科大を卒業し、兵役終了後の1928年にフィアットへ入社。当初は軍用車や農業トラクターの設計部門に配属され、航空機用エンジンの開発を経て1933年に乗用車の開発部門に配属される。そこでアントニオ・フェッシアの片腕として初代500(トッポリーノ)の設計に参加。1937年にフィアットの技術部門マネージャー、1950年にエンジニアリング部門のディレクターを歴任し、フィアット1400、1100、600、ムルティプラの開発を担当する。2代目500の成功後は、小型乗用車で広く普及しているジアコーサ式のエンジン横置きFWDの開発に従事。このメカニズムは1964年のアウトビアンキ・プリムラを皮切りに、フィアット128や127に採用されてベストセラーとなった。1975年に退社するまでフィアット車の設計を統括。引退後はトリノ工科大学の講師を務める傍、フィアット社の顧問の職にあった。1987年にイタリア自動車産業の功労者たちとともにAISA (イタリア自動車史協会) を共同設立し、その初代会長に就任した。1996年トリノで亡くなる。

フィアット600は控えめに言っても傑作車だった。このクルマが登場するや否やイタリアの大衆はフィアットのショールームへと押し寄せ、瞬く間にイタリア国内の道路に600が溢れ出した。そればかりか輸出や海外生産も好調で、ドイツやスペイン、ユーゴスラビア、アルゼンチン、チリ、コロンビアなどでもライセンス生産やノックダウン生産が行われ、生産が終了する1969年までに世界合計で490万台以上が製造され、フィアットの懐を大いに潤わす結果となった。

だが、都市が集中するイタリア北部では好調な販売を記録したフィアット600であったが、首都ローマ以南のイタリア南部では思ったほどの売れ行きを見せなかった。

というのも工業地帯でもあるイタリア北部は経済面で豊かな一方で、農業や水産業、観光業以外にこれと言った産業のないイタリア南部のひとり当たりのGDPは北部の半分ほどしかなく、失業率は4倍にも達するという”南北問題”を抱えていたからである。

デビュー時の600の新車価格は59万リラ(現在の貨幣価値で円換算すると717万6000円)。このような地域では価格を抑えた600ですら庶民にはとても手が届かず、相変わらず移動手段はバイクやスクーター、キャビンスクーターに頼るほかなかったのである。

ヴァレッタとジアコーサはさらに安価な超小型車を構想

じつのところ、アニェッリ家からフィアットを預かっていたヴィットリオ・ヴァレッタは、フィアット600が発売される数年前からこうした状況を予測しており、イタリア国民の置かれた状況を深く憂慮していた。

創業者のジョヴァンニ・アニェッリの公職追放に伴い、1946年に社長の座についた彼は、アニェッリから託された「フィアットをより偉大な企業にし、人々により多くの就労機会を与え、より良く安価な自動車を生産する」という理想を体現するために職に就いており、南部を含むあまねくすべてのイタリア国民に自動車を普及させるため、1954年の初頭には600よりもさらに安価な小型な車の開発を構想していたのである。

ヴィットリオ・ヴァレッタ(1883年7月28日生~1967年8月10日没)

ジェノヴァ近郊のサンピエルダレーナで生まれ、経済学の講師を経て1921年に会計士としてフィアットに入社。1928年に取締役、1939年にはCEOとなる。ムッソリーニ政権時にフィアットは軍事分野で相互利益を共有していたが、ヴァレッタの意向により全体主義思想から独立した立場をとっていた。ファシスト政権が倒れると政権との密接な関係を疑われ、権力を握った労働組合によって会社から一時追放されるものの、1946年に誤解が解けて経営に復帰している。ヴァレッタはレジスタンスを密かに支援していたとの説があり、車両やガソリン、資金を提供していたとも伝えられている。戦後、公職追放となった創業者のジョヴァンニ・アニェッリに請われて社長に就任。イタリアが「奇跡の経済」と呼ばれる高度経済成長を迎えるまでの間、会社の舵取りを任せられた。ヴァレッタはイタリアが自由主義陣営にある中で、ほかの西側諸国がソ連を含む共産圏への投資を躊躇していたのに対し、いち早く東欧に進出を決断。このフィアットの経営判断に対してアメリカから圧力が加えられたが、イタリア政府を動かしてこれをかわした。その後、会長として長年フィアットの経営に携わり続けたが、1966年4月に引退。その1年後、ピエトラサンタ近郊のレ・フォチェッテにある別荘で脳出血のため亡くなった。

同じ頃、フィアット600を開発中だったダンテ・ジアコーサもまた超小型車の開発を思い描いていた。ジアコーサは戦争中の爆撃で試作車が破壊されたことにより、中断を余儀なくされたトッポリーノ後継車の開発計画である「プロジェクト400」のことを思い返していたのだ。開発中の新型車に含むところがあるわけではない。当時の基準で言えば600が小型大衆車としての役割を完璧に果たしていたからだ。だが、彼が1930年代にトッポリーノの開発時に抱いていた「究極のコンパクトカー」という理想からはどこか外れていると感じていたこともまた事実であった。

この当時のヨーロッパでは小型オートバイやスクーターと並んで、イセッタやメッサーシュミットなどのキャビンスクーターが人気を博していたが、ジアコーサはこれらに代わる超小型車を開発することで、良好な経済性はそのままに、より快適で便利な移動手段を人々に提供できるのではないかと考えたのである。

ドイツ人技術者の企画に触発されRRレイアウトの超小型車の開発に着手

この時期のジアコーサはフィアット600に加えて、派生モデルのマルチパーパスカー(今風に言うならミニバン)のムルティプラの開発プロジェクトも抱えており、スケジュールは多忙を極めていた。そんな1953年、ドイツのNSUフィアット(※)の若きドイツ人技術者であったハンス・ピーター・バウホフがVWタイプI(ビートル)に刺激を受け、2ストロークエンジンを搭載した超小型のRRの企画を設計図とともにジアコーサの元へ送ってきたのだ。

※NSUフィアット

1929年にフィアットがNSUのハイルブロン工場を買収。フィアット車のライセンス生産を行っていた。1957年に社名をネッカーに改名した。

これに触発された彼は2ストロークエンジンのアイデアは否定したものの、大いに刺激を受けたようで、忙しい中で暇を見つけては超小型車の構想を練り、図面へと起こす作業を進めることにしたのだ。

概念設計がある程度まとまったところで、ジアコーサはヴァレッタを含むフィアット幹部の承認を受けないまま、見切り発車で超小型車の開発作業に着手した。作業に当たってジアコーサは開発総指揮とボディのデザインを担当し、エンジン開発はランチア出身のエンジンニアであったジョバンニ・トラッツァに任せることにした。

超小型車をデザインするにあたり、ジアコーサは成功作である600の先例に倣ってRRレイアウトで設計することを最初から決めていた。彼は石膏で作られたフルスケールのモックアップを製作は、600の開発時に相棒となったアルベルティという同僚とともに作業を進めることにした。

このとき手伝いとして呼ばれたのが、若干17歳でフィアット・スタイル・センター(チェントロ・スティーレ)にデザイナー見習いとして入社したジョルジェット・ジウジアーロだった。ジウジアーロ少年はジアコーサの仕事をつぶさに観察し、自家薬籠中のものとした。のちに「イタリアの鬼才」と呼ばれる彼のカースタイリングの原点であり、生涯を通じた彼の仕事のテーマとなった「巧みな空間設計と美しいスタイリングの融合」というフィロソフィーは、500の開発時に師匠であるジアコーサから学んだものなのである。

ジョルジェット・ジウジアーロ(1938年8月7日生~)

ピエモンテ州クーネオ県ガレッシオ村の芸術一家に生まれる。14歳のときに画家を志してトリノに移り美術高校へと進むが、そのときに描いたトッポリーノの絵がダンテ・ジアコーサの目にとまり、彼の誘いを受けて高校を中退してフィアットのデザイン部門(チェントロ・スティーレ)に見習いとして入社。そこで2代目フィアット500のモックアップ制作をアシストする。1959年にイタリアのカロッツェリア・ベルトーネの総帥であったヌッチオ・ベルトーネにスカウトされ、フランコ・スカリオーネの後任となるチーフスタイリストとして迎え入れられた。そこで量産車のデザインとしては初の仕事となるゴードンGTを手がける。その後もプロトタイプを相次いで発表したほか、アルファロメオ・ジュリアスプリントGTなどを手掛け、ベルトーネに黄金期をもたらした。その後、カロッツェリア・ギアのチーフスタイリストに転身し、いすゞ117クーペを皮切りに数多くの傑作を世に送り出す。1968年に日本人実業家の宮川秀之、板金職人のアルド・マントヴァーニと共同で自身の会社であるイタルデザインを設立。1970年代以降は自動車に限らず、オートバイ、電車、トラクター、カメラ、家電、事務機器、食品などジャンルにこだわらず様々な工業デザインを手がける。2010~2015年にかけてイタルデザインを段階的にVWに売却したが、息子のファブリツィオとともに自動車設計分野のプロジェクト開発に特化したデザインスタジオ「GFGスタイル」を起業した。

1954年8月末、ようやく超小型車のモックアップが2種類完成した。1台はフィアット600に似てはいたが、ボディサイズはずっと小さく、デザインは微妙に異なり、フロントマスクは丸みを持ちルーフラインは早く流れ落ちるスポーティなものであった。4シーターと言っても後席スペースは狭く、実質的には小さな子供を乗せることを想定した2+2のクーペルックである。

そして、もう1台は600をそのまま縮小コピーしたようなデザインで、ルーフラインはラウンドしながら長く続いており、リアの処理はもう1台のモックアップとはまるで違っていた。結局、後者は600と市場がバッティングする恐れが高いことから、以降の開発は前者をベースに進めることになった。

1954年10月、新型車の構想がある程度具体的にまとまったことからジアコーサは、フィアットの重役会議にかけることを決定する。彼からプレゼンを受けたヴァレッタはジサコーサもまた自分と同じことを考えていたことに感銘を受け、わが意を得たりとばかりに超小型車の開発計画を即座に承認した。

このとき会社の幹部たちから新型車に求められた性能は、

・車重は370kg以下に抑えること

・燃費性能は21km/L以上

・最高速度は85km/h以上

というものだった。さらに試作1号車は1955年6月までに完成させることが厳命された。

要求はなかなか厳しいものではあったが、同じレイアウトを採用する600の経験からジアコーサには目標をクリアする自信があった。とにもかくにもここにプロジェクト110と名付けられた2代目フィアット500の開発は正式にスタートしたのである。

厳しい条件の中でコストと性能を両立させるため採用されたエンジンは……

厳しい条件の中で目標とされた速度性能と燃費性能を実現するための要となるのがエンジンだ。フィアット500のプロトタイプには5種類のエンジンが用意されたが、最初に搭載が検討されたのが1953年に開発が済んでいたサイドバルブ方式の479ccバーチカルツインエンジン(直立2気筒)だった。

新開発のエンジンを含めてほかに用意されたのが、フラットツイン(水平対向2気筒)、OHV化されたバーチカルツインなどであった(いずれも空冷式)。しかしながら、目標の燃費性能と最高速を実現するためには旧式のサイドバルブエンジンでは難しく、最終的に選ばれたのが479ccOHVバーチカルツインエンジンだった。

ジサコーサは振動の大きさから2気筒エンジンの採用には消極的であったとも伝えられているが、コストと搭載スペースの問題から600の水冷直列4気筒エンジンを搭載することができず、妥協を強いられる結果となった。

このジアコーサの懸念は不幸にも的中した。完成したばかりの試作車にバーチカルツインエンジンを載せてテストしたところ、エンジンとギアボックスからの振動があまりにも酷かったのだ。この問題を解決するために様々な手立てが打たれたが、どれも有効打とはなり得ず、エンジンの設計を製図板の上からやり直すほかになかった。

振動の問題は当時一般的であった縦置きでの搭載を諦め、横置きに搭載することで振動はある程度改善されたものの、抜本的な問題解決までには至らなかった。その結果、開発スケジュールは次第に遅れを見せるようになる。

研究開発部部長のモンテボーネの横槍によりフラットツインが浮上

この試作車の初期トラブルに噛み付いてきたのが、ジアコーサと犬猿の仲であり、フィアット研究開発部部長のオスカー・モンテボーネだ。ふたりはもともと性格が合わなかったこともあるが、過去の人事を巡って会社から不当な扱いを受けたと感じていたモンテボーネは、ジアコーサを逆恨みし、ことあるごとに対立を煽ったふしがある。今回も彼は開発に難航するバーチカルツインエンジンの代わりに、開発スケジュールとコストの問題から一度は退けられたフラットツインを採用するようにジアコーサに迫ったのだ。

両者の対立によりプロジェクトが瓦解することを心配したヴァレッタは、フィアット500の開発期間延長の決定を下すとともに、ふたりの頭を冷やすべく、ジアコーサとモンテボーネをアメリカ自動車業界への視察旅行へと送り出すことにした。その間、500の開発作業はゼネラルマネージャーを務めていたジャルデンツィオ・ボーノに託されることになった。

ボーノはジアコーサを高く評価しており、彼とモンテボーネが対立したときはジアコーサの味方になることが多かった。ただし、このときの彼は開発中の超小型車に搭載するエンジンとしてフラットツインに可能性を見出したらしく、ジアコーサの不在中はバーチカルツインの改良をストップし、新たにフラットツインの開発を進める判断を下したのだ。

重役会議での裁定によりバーチカルツインエンジンに決定

アメリカから帰国したジアコーサが開発現場へと戻ると、出発前に彼が指示した作業はストップしており、その代わりにボーノの指示によるフラットツインの開発が進められていた。このときフラットツインは社内の各種試験をパスしており、あとは社内会議で開発継続の承認を得るところまで来ていた。このボーノの独断先行にジアコーサは憤ったが、すべてはあとの祭りであった。

しかし、1955年10月に行われた会議では、モンテボーネやボーノの期待に反してフィアット500のエンジンにフラットツインを採用することが否決された。理由はやはりコストだった。フィアットの重役たちはジアコーサにバーチカルツインが完璧なエンジンになるまで開発作業を継続することを許可したのだ。これ以降、フラットツインの話題は二度と取り沙汰されることはなく、ジアコーサは生産に向けてバーチカルツインの開発に集中することになる。

こうして完成した空冷バーチカルツインエンジンは、開発段階で生じた課題の多くがほぼクリアされており、エンジン音は大きいものの許容範囲内になんとか抑えられた。ある程度の振動は残ったものの、これはルーフにキャンバストップを設けてキャビン内に篭る騒音を逃すことで解決し、問題となったバランスの悪さは概ね解消された。このエンジンは初期の設計を精錬させたものであり、燃費性能や最高速の目標もクリアされていたことからトラッツァによる基礎設計の優秀さがわかる。

(次回に続く)