シビックといえば「スポーツシビック」と呼ばれた五代目までは、シリーズ全体が若々しくスポーティなFFコンパクトカーという印象が強かったが、初めてホットバージョン「タイプR」が設定された六代目以降はタイプRとそれ以外に分断され、タイプR以外は見た目も性能も非常に大人しいイメージがつきまとうようになってしまった。

それは、日本ではタイプRのみが台数限定で販売され、標準仕様は設定さえされなかった九代目が最も象徴的ではあるが、2017年7月にカタログモデルとして復活した先代十代目からはそのイメージが大きく覆される。というのも、全車にターボエンジンが搭載されたうえ、タイプRだけではなくハッチバックにも6速MTが設定されたからだ。

その十代目ハッチバック6速MT車は走りの完成度が高く、さりとて日常域での使い勝手も犠牲になっておらず、価格設定も手頃。そうした特徴も相まってか日本でも好調で、40~50歳代に加えて20歳代の若者も購入ユーザーのボリュームゾーンに。そして6速MT車の販売比率は3割に達しているという。

そんなシビックハッチバックの新型にも6速MT車が継続設定されたことは大いに歓迎すべきことだが、なまじ先代の完成度が高かっただけに、フルモデルチェンジされたことで従来の美点がかえって損なわれていないかが心配でもあった。

ではまず、6速MTの感触はどうか。シビックに限らずホンダ車のMTは、ストロークが短く手応えもソリッドながら操作力は軽く、絶品のシフトフィールと扱いやすさを兼ね備えているのが美点だが、新型シビックのそれはさらにスポーティに進化している。

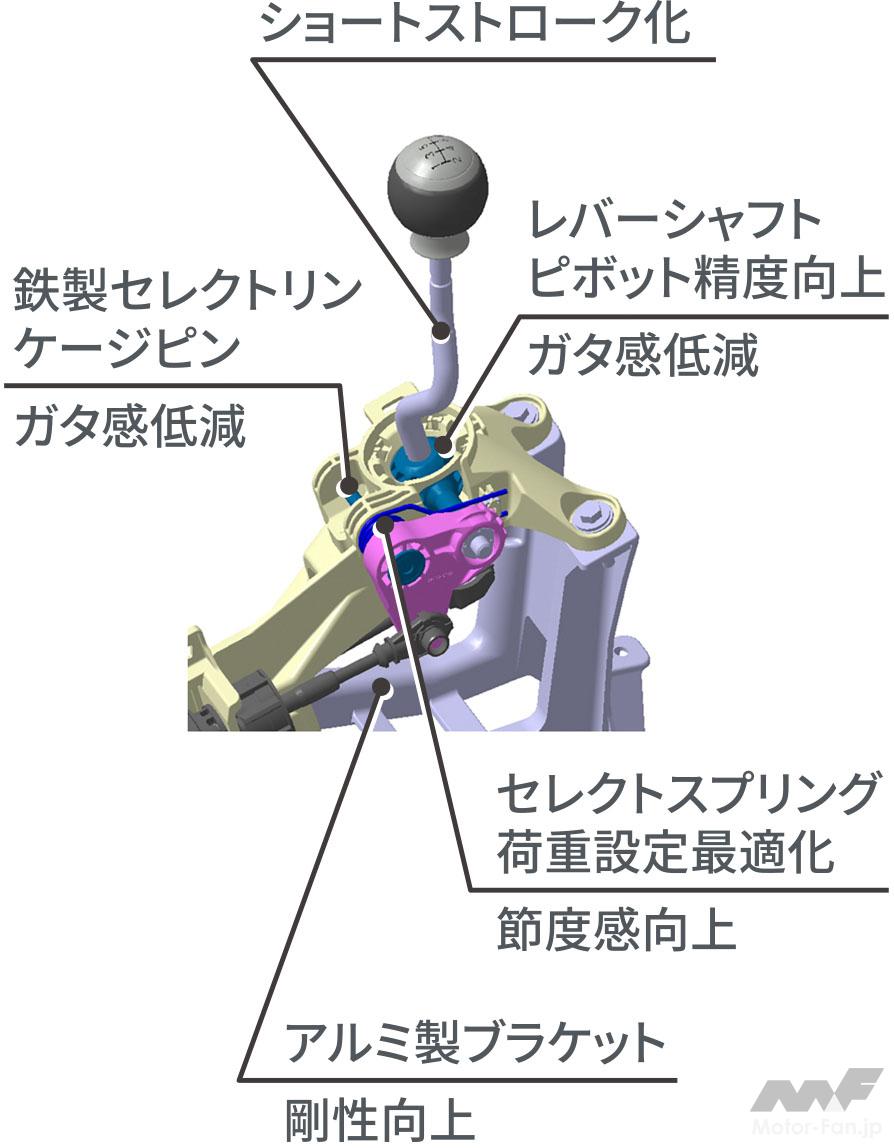

ストロークをシフト方向に5mm、セレクト方向に3mm短縮したほか、シンクロナイザーのクリアランスを拡大して変速時の引っかかりを低減。シフトレバーアッセンブリー全体を設計変更して剛性を高めガタつきを減らすことで、先代タイプR用と遜色ないシフトフィールを手に入れた。

なお、エンジンのトルク変動を吸収するデュアルマスフライホイールは継続採用されており、クラッチカバーも変更されていないのか、クラッチペダルの踏力は先代と同様に極めて軽い。ただし、ミートポイント付近の反力も弱いため、半クラッチのコントロールが若干しにくいのは玉に瑕だ。

その一方で、運転席まわりのデザインと質感は劇的に変化し進化している。先代のそれは囲まれ感が強くスポーティなものの子供臭いデザインで安っぽさも目に付いたが、新型はフィットとヴェゼルに続いて水平基調のシンプル・上質かつ視覚的ノイズも少ない機能的なデザインへ大きく変化。

Aピラーの付け根が先代より50mm後方に配置されたことで、水平視野角が先代より3°広い87°となり前方視界が拡大したうえ、ステアリングまわりを除くインパネ全面に横長のハニカムグリルが配置されてエアコン吹出口が巧みに隠されたのも好印象だ。しかしながら、EPB(電動パーキングブレーキ)が継続採用されたのは、クローズドコースでのスポーツ走行まで考慮すれば残念というより他にない。

フロントシートも新型では骨格が一新され、骨盤から腰椎までを樹脂製マットで支える面支持構造フレーム「ボディースタビライジングシート」がフィットとヴェゼルに続いて採用された。

EX用ではさらに、中央の表皮が滑りにくいウルトラスエード(標準グレードの「LX」はファブリック。サイド表皮はいずれもプライムスムース)となり、肩まわりのボリュームが増やされたことで、主に背もたれのフィット感が向上している。だが座面は絶対的なサイズが先代と同様にやや小さく、膝裏周辺が落ち着かないため下半身の圧力が臀部に集中しがちなのは、根本的には改善されていない。

後席はホイールベースの35mm延長に伴い前後席距離を30mm拡大する一方、ヒンジ付近のルーフ高を50mmダウンしつつ樹脂製テールゲートを採用。ヒンジを小型化することで先代と同等のヘッドクリアランスを確保したというが、先代のそれが完全に不足していたため、事実上手付かずとされたことには非常に強い不満を覚える。身長176cm・座高90cmの筆者が座ると後頭部がルーフライニングに当たるうえ、首を強制的に前傾させられるため、短時間の移動でも後席には乗りたくないというのが偽らざる本音だ。

ラゲッジルームはリヤオーバーハングの20mm短縮を感じさせない広大さで、フロア骨格の張り出しと背もたれを倒した際の傾斜はあるものの、開口幅が全体的に拡大されたことで、使い勝手はむしろ改善されている。ただし、横引きカーゴエリアカバーが左側にしかセットできなくなったのには、露骨なコストカットを感じてしまう。

モデル末期のホンダ・シビックハッチバック6MT車は“買い”か“待ち”か? デザインが気に入っているなら“買い”だ!|セダン|Motor-Fan[モーターファン]

モデル末期のホンダ・シビックハッチバック6MT車は“買い”か“待ち”か? デザインが気に入っているなら“買い”だ!|セダン|Motor-Fan[モーターファン] ホンダ・シビック6速MT車比較試乗…タイプRは途轍もなく速いが、ハッチバック6MTも充分に速く、楽しく、扱いやすい。これはアコードユーロRの再来か!?|セダン|Motor-Fan[モーターファン]

ホンダ・シビック6速MT車比較試乗…タイプRは途轍もなく速いが、ハッチバック6MTも充分に速く、楽しく、扱いやすい。これはアコードユーロRの再来か!?|セダン|Motor-Fan[モーターファン]