突如として顔を出したダイハツの「走り」のDNA

2020年9月のこと、トヨタ・グループの総合商社である豊田通商から、アフリカ市場において「トヨタ・スターレット」が発売されるというニュースがもたらされた。

スターレットは“国民車”パブリカの上級バージョン「パブリカ・スターレット」として1973年に登場、1999年に後進のヴィッツにその座を譲るまで、トヨタ車の底辺を支え続けて5代を数えた。また初代からずっとトヨタの草の根モータースポーツを支え続けたクルマであり、筆者がモータースポーツ誌の編集者だった頃はまさに2代目KP61型や3代目EP71型の全盛期。AE86型レビン/トレノと並んで富士フレッシュマンレースでは場合によっては100台超の大量エントリーを誇り、予選落ちや予選落ちの車両によって行なわれるコンソレーションレースの土曜日開催などザラだった。EP71型が名乗った「かっとび」「韋駄天」のニックネームは、初代から歴代のスポーツ系スターレットのキャラクターを表すのにふさわしい。

以来21年ぶりのスターレットの名の復活となるが、クルマ自体はスズキのインド現地法人であるマルチ・スズキ・インディアが製造するスズキ・バレーノのOEM。まったく往時のスターレットのキャラクターとは異なったものとなっている。

実は「OEM車によるスターレットの復活」と聞いて筆者には思い出されるクルマがある。それがダイハツYRVだ。

ダイハツYRVは20世紀最後の年となる2000年に発売されたコンパクトスポーツワゴンであり、これまた「一世一台」となった1998年発売の小型乗用車、ストーリアをベースに開発されている。

実はダイハツは乗用車市場に乗り出した第一号、1963年のコンパーノの昔から、日本初の機械式燃料噴射搭載で65psを叩き出す「コンパーノ1000GTインジェクション」や、かのデ・トマソによりチューンされた1981年の「シャレード・デ・トマソ(シャレード・ターボ)」、軽自動車に目を移せば1994年の4代目ミラの「ミラTR-XXアバンツァートR4」といったイカレた…ではなく、イカシた仕様をラインナップし(どっちも死語ですね)、「走り」へのこだわりを見せていたメーカーであることは、わりと知られていない。

また、“世界最小のグループBマシン”シャレード926ターボをはじめストーリアX4(クロスフォー)、ミラX4R(クロスフォーアール)、ミラTR-XXアバンツァートX4およびX2といったモータースポーツ専用車も投入しているが、サーキットレースではなく、もっぱらラリー競技に向けられていたため、あまり世間様に気付かれることはなかったように思う。

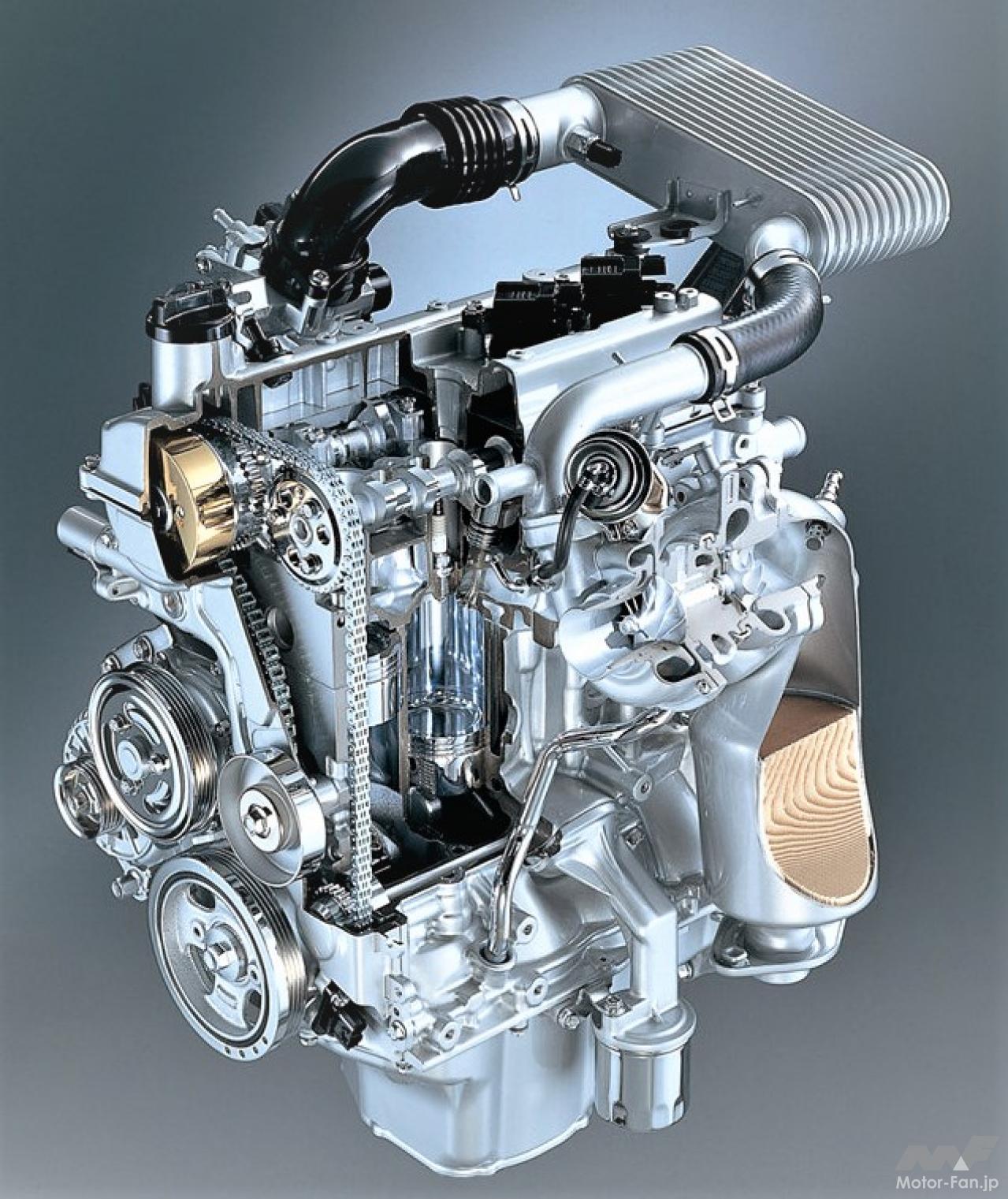

このダイハツの「秘めたる走りのDNA」が突如として頭をもたげ、作り出されたのがYRVである。中でも1000〜1300ccの乗⽤⾞クラスで唯一(当時)の1.3ℓターボエンジン車は、全長3765mm×全幅1625mm×全高1535mm、重量940kgのボディに最高出力140ps/6400rpm、最大トルク18.0kgm/3200rpmの強心臓を搭載、6.7kg/psというスポーツカーなみのパワーウェイトレシオを誇った。残念ながら1.3ℓターボエンジン車にはATしか設定されなかったが、これは「クラッチ容量の関係」だったからだという。

YRVは「スペースユーティリティの高さに軽快な走りを融合させたコンパクトカー」がコンセプトだったが、これはもはや「軽快」どころの騒ぎではない。正気の沙汰を疑うレベルだ(←褒めています)。そもそも「パワーウェイトレシオをうたい文句にするコンパクトワゴン」って…と当時は思ったが、苦笑しつつも心の中で「もっとやれ」と思う自分もいた。

さて、それはともかく、この当時の国内市場、軽自動車から小型乗用車というダイハツが得意としているクラスでは、「室内が広く、多目的に使えるワゴン風のボディをもつクルマ」が激戦を繰り広げ、月間14万台を奪い合っていた。ダイハツではこれを”スペースタイプ”と呼称していたが、この激戦区への新型車投入は、「スモールカーのリーディングカンパニー」たらんとしていたダイハツにとっては、企業のプライドの面からしても当然である。

後にダイハツの副社長となられる、商品企画、製品企画、それにデザイン部とボディ設計部をも統括されていた取締役の瀬尾聖和氏(当時)はYRVについて、「魅力的な市場ですが当社は最後発ですから、他社と同じようなことをやっていたのでは勝ち目はありません。他車とはあきらかに違うスタイル、そして魅力をもたせることを指示してきました」と語っている。そこで選ばれた「他車とはあきらかに違う魅力」のひとつが「軽快な走り」だったわけだ。

心底から「ダイハツ車」だったYRV

YRVの開発スタートは1997年、開発を指揮した相坂忠史主査(当時)によればGOサインが出たのが1998年の夏ごろとのことだった。

「そのころ新しいエンジンの試作が完成しました。それとともに世界最小・最軽量でしかもターボエンジンのトルクにも耐えられるオートマチック・トランスミッションも完成したんです。既存のエンジンや機器を流用したのでは、このクラスで他社の商品に差をつけることは不可能です。たとえば、取り回しを良くしようとしても、エンジンの横の寸法が大きすぎて、タイヤの切れ角を大きくしようとしても無理なんです。ところが新エンジンと新ミッションですと、横幅を55mmも圧縮できるわけです」

かくして「軽快な走り」を実現するためのお膳立てが整うと同時に、軽自動車並みの4.3mという最小回転半径(当時)をも実現することが可能となった。

生意気な書き方は平にご容赦願いたいが、ダイハツは昔から徹底して独自技術と内製にこだわる節がある。代表的なのはトランスミッションで、同じトヨタ・グループであるアイシンに頼れば話は簡単に思えるのだが、現在でも内製にこだわり続け、高速側にギヤを採用して動力分割機構も搭載した独自機構のCVT、『D-CVT』を2019年に発表したのはご存知の通り。エンジンもあくまでポート噴射にこだわり、気筒あたり2本のインジェクターを吸気ポートにそれぞれ搭載して直噴に近い冷却効果を得る「疑似直噴」とも言える技術を磨いている。

ダイハツにとっては、「すべて自分たちで作ったものだ」という誇りこそが、クルマの性能や機能を高めるのに非常に重要な要素なのだ。まるで『下町ロケット』の佃製作所のようだ。しかし、それは同時に独自規格の専用部品が増加する可能性を意味し、自分たちの独自技術が市場で大規模に標準化されることがなければ、整備における部品交換やアクセサリーパーツ開発の融通性が低下するおそれを抱えるということでもあるのだが…。

ともあれ、こういう企業姿勢は技術を売り物にする自動車メーカーにとっては、少なくとも筆者には好ましく映る。だが、すべてにおいてダイハツが「惜しい」というのも事実だった。

たとえばダイハツは、世間がこんなにEV、EVと騒ぐ前からずっとEVを研究・開発し続けてきており、改造EVや遊戯場専用車などではあるものの、EVについては相当数の販売実績を誇っている。おそらく日本メーカー随一だろう。実は日本で初めてハイブリッド車を市販したのもダイハツである(トラックだが…)。ついでに言えば産総研(当時は工業技術院 大阪工業試験所)、パナソニックとともに日本初の燃料電池車(ダイレクトヒドラジン燃料電池車)を開発したのもダイハツだ。

また、世間がクリーンディーゼルと騒ぎ立てる前に、すでに1.0ℓ3気筒の世界最小の乗用車用ディーゼルエンジンを実用化して販売し、ギネスブックに載っていたし、日本初の水平対向エンジン搭載乗用車を作ってもいる(三輪車だが…)。だが、飽きやすい体質なのか、研究開発費が行き詰まるのか、世間様がそんな技術に注目して騒ぎ始める頃には、先駆者たるダイハツは取り立てて注目されることもなく、すでにその場からフェードアウトしてしまった後なのだ。

こちらが思わず歯ぎしりしたくなるほど、あまりにも不器用な立ち回り。あまりにも「惜しい」。人間で言うなら、顧客や取引先からは絶大な信頼を得ているのに、上からの覚えが悪くて絶対に出世しない(出世できない)タイプの人、もしくは異常なまでに立ち回りだけは上手くて目立つ同期や後輩がいるおかげで、その陰に埋もれてしまう残念な人である。逆に言えば起業すれば大成功する可能性のあるタイプなのだが、本人にその意志がないから困ってしまうという感じ。筆者が勝手に思い込んで数えただけでも、ダイハツは今までに三度は天下を獲っていた…はずなのだ。閑話休題。

さて、YRVという車名は公式には「Youthful style(若々しいスタイル)」「Robust body(たくましいボディ)」「Vivid performance(イキイキとした運動性能)」の頭文字をとったものとしているが、実はいくつか由来があり、そのうちの一つを知ると、YRVがいったい何をやりたかったクルマだったのかが見えてくる。

開発がスタートする前年、1996年の春ごろに、ダイハツでは高校生を主体に、まだ免許を持っていない若い人たちばかりを集めてヒアリング調査を行なった。これはクルマが出るころに免許を取得する年代の気持ちを知っておこうという狙いだったという。そこで当時、人気だったRV(レクリエーショナル・ヴィークル)について意見を求めると「既存のRVはどれをとっても、お父さんのクルマ。楽しそうだけれど空間が巨大すぎる」という声が多かったとか。こんな未来のユーザーとなる若者たちの意見に応えるべく企画に挙げられたのが「コンパクトなRV」だった。すなわち「ヤング(Young)のためのRV車」=YRV。そう、YRVのそもそものスタートは、コンパクトワゴンではなくコンパクトRVだったのである。

そう考えるとYRVがコンパクトワゴンというわりに、後席の見晴らしを良くするためにヒップポイントを75mmも上げた「スタジアムシート」レイアウトを採用したり、頭上の開放感を得るための大きな天窓「パノラマガラスルーフ」を設定していた点は大いに理解できる。同様のアイデアを採用したスバル・エクシーガに先駆けること実に8年(!!)だ。だが、現在でもこの点を評価する言説はあまり耳目にしない。これもまた「惜しい」ダイハツなのである。

YRVの「走り」もまた、実は単なるセールスポイントとするために磨いたわけではなかった。そもそもYRVは海外、特にヨーロッパ市場へ投入する予定だったために、ヨーロッパ人の「走り」の感覚に応えるクルマにすることは至上命令だったのだ。

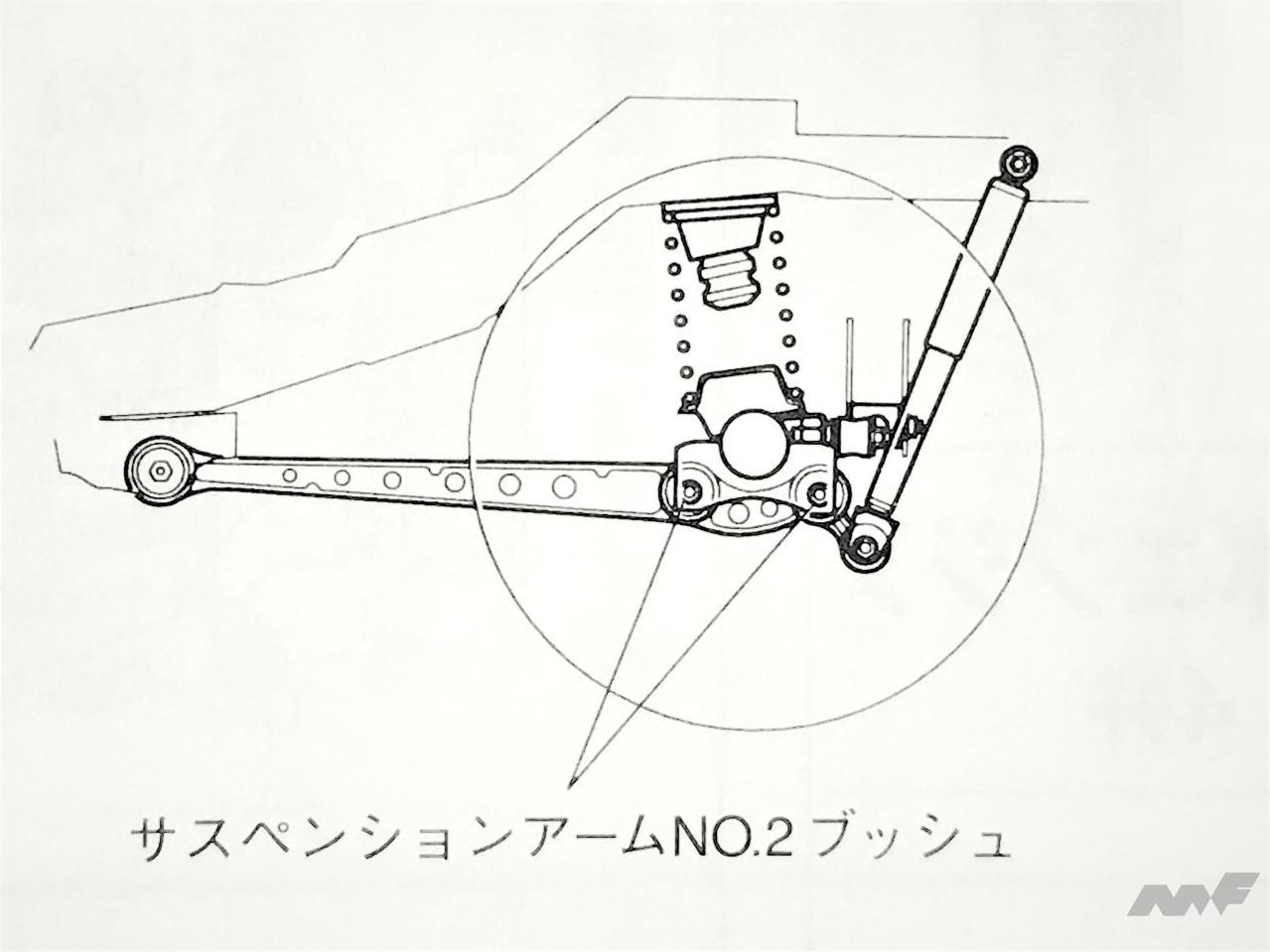

最初の頃、YRVは高速での直進性が悪かったという。そこで、少し地上高を低くするとともに、ロールセンターにも手が加えられた。とは言え、やはり背の高いクルマだけに重心高は依然として高く、正直な感想を言えば、「ちょっと飛ばす」というレベルを外れると途端にクルマの動きは荒れて怖い思いをする。また、大きめのロールゆえか、高Gでのコーナリング中でのアクセルオンでトラクションを失うこともあったし、リヤの突き上げは厳しかった。

かと言って、ダイハツ車のアフターパーツは限られていたから、ユーザーが購入後に手を入れて好みのセッテイングにチューンするというのも難しい。つまり、YRVが「走る」と言っても、あくまで「ファミリーカー」としての節度の中での話なのである。その範囲の中であれば、おそらくヨーロッパ人の「走り」にも応えられたのだろう。

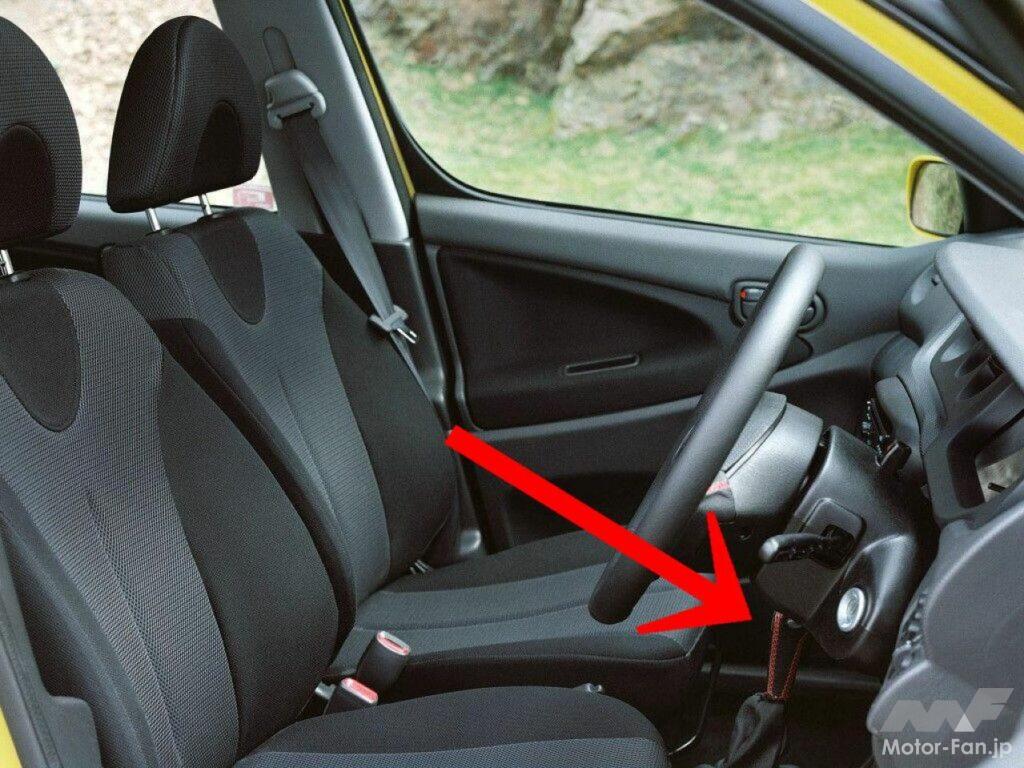

また、何よりも自慢の1.3ℓターボエンジン車にはMT設定がなくAT仕様のみ。ターボ車のみステアリングスポーク上に指先で操作できるシフトスイッチを設けた「ステアシフト」を装備したが、ATのセレクターレバーはハンドルポストから、奇妙なコラムシフト形状のものがニョッキリ生えていた。さすがにこれは2001年12月の一部改良とグレード再編の際、ターボ車のみ一般的なフロア式に改められたが、これもまた「惜しい」点だった。

これは完全に蛇足だが、モーニング娘。がミリオンヒットを席巻、SMAPが圧倒的な人気を誇り、宇多田ヒカルや倉木麻衣が「ヤング」の話題になっていた2000年。21世紀を翌年に控えたそんな時期に、なぜ、YRVのCMでは1970年代アイドルの郷ひろみ氏がゴキゲンに「ゴー! ゴー!」とやっているのか、芸能に疎い筆者でもさすがに困惑した。この前年に東京都内で無許可でゲリラライブを敢行、交通渋滞を引き起こして刑事事件に問われていたが、自動車メーカーの話題性としてはあまりよろしくない類だったと思う。これも「惜しい」点のひとつだろうか。

このクラスで最後発の最新モデルであり、モーターショーで試作車を見たヨーロッパ・メーカーのデザイナーがうらやんだという、世界初の“ダブルウェッジスタイル”の大胆なスタイリングを備える意欲作のYRVだったが、結論から言えば爆発的に売れたわけではなく、国内月販目標2000台、海外1500台以上でも以下でもなかった。

冒頭に触れたが、一時、「YRVがトヨタにOEM供給されてスターレット・ターボを名乗る」という噂があった。しかし、これは完全なる誤報である。実は筆者は、あえて名前は伏せさせていただくが、開発者の方の一人から、決定的にこの噂が誤報だと信じるに足るこんな言葉を聞いていた。

「このクルマは絶対にトヨタには渡しませんよ」と。

YRVとは徹頭徹尾、ダイハツのダイハツによるダイハツのための「ダイハツ車」だったのだ。

決して悪いクルマではなく、節度をわきまえれば「走り」だって面白いクルマだったのだが、正直に言って知名度と人気、販売の面で今ひとつだった事は否めない。それはYRVというクルマが…、そう、「良くも悪くもダイハツ車」だったからである。もし「スターレット・ターボ」を名乗っていたら…いや、その話はやめておこう。

■ダイハツYRVターボ(2WD) 主要諸元

全長×全幅×全高(mm):3765×1625×1550

ホイールベース(mm):2370

トレッド(mm)(前/後):1380/1360

車両重量(kg):950

乗車定員:5名

エンジン型式:K3-VET

エンジン種類・弁機構:直列4気筒DOHC16v

総排気量(cc):1297

ボア×ストローク(mm):72.0×79.7

圧縮比:8,5

燃料供給装置:EFI

最高出力(ps/rpm):140/6400

最大トルク(kgm/rpm):18.0/3200

トランスミッション:4速ATステアシフト付き

燃料タンク容量(ℓ):40

10.15モード燃費(km/ℓ):15.6

サスペンション方式:(前)マクファーソンストラット/(後)トーションビーム

ブレーキ:(前)ベンチレーテッドディスク/(後):ドラム(リーディングトレーリング)

タイヤ(前/後とも):175/60R14

価格(税別・東京地区):139.9万円(当時)