連載

チューナー列伝40年前に市販化したL型6気筒用のオリジナルDOHCヘッド、TC24-B1。それを現代の技術で蘇らせたTC24-B1Zが注目を集めている岡山のオーエス技研。その創業者である岡﨑正治氏の半生を本人へのインタビューとともに振り返っていく。10代でバイク用エンジンを開発した稀代の天才は、いかにして現在まで続く一流メーカーを作り上げたのだろうか。

ゼロからの出発で世界的メーカーを創出

10代でバイク用エンジンを開発

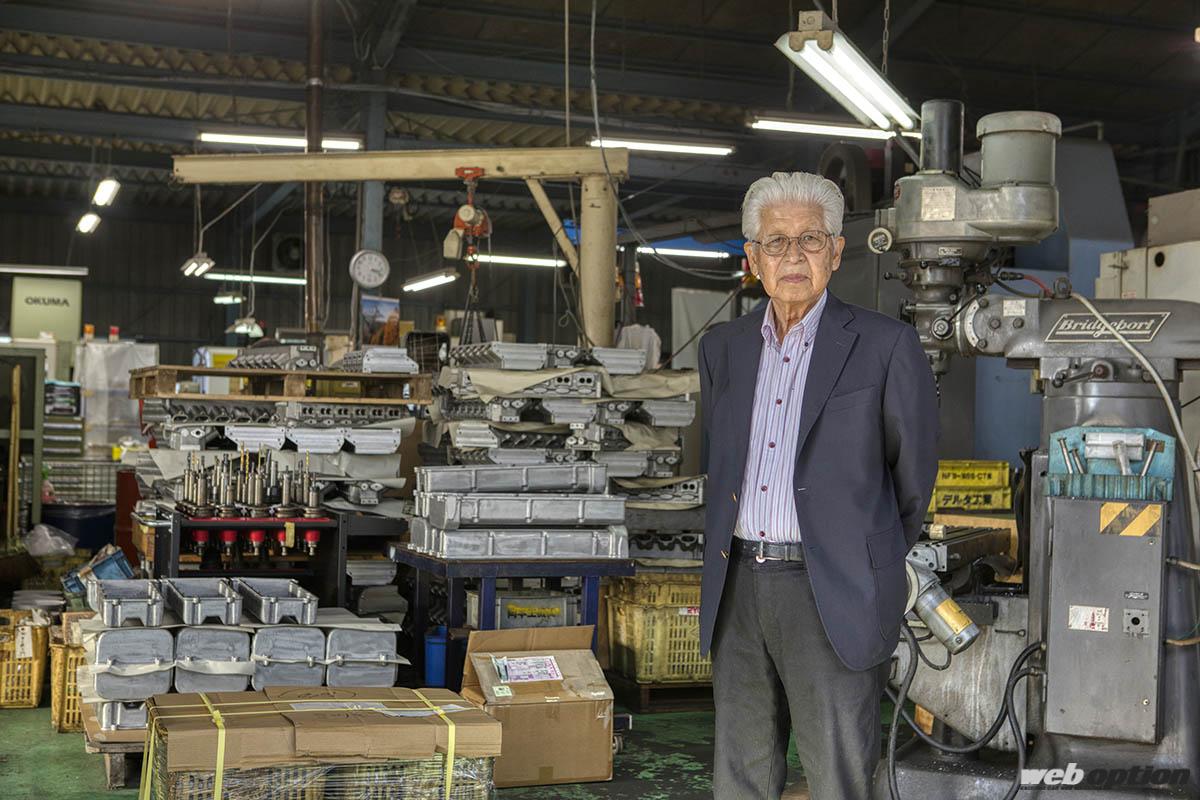

オールバックでまとめられた白髪、眼鏡の奥に伺える鋭い眼差し。やや早口な岡山弁で語るその姿は、とても傘寿を過ぎているとは思えない。少なくとも自分の中では、TC24の取材で初めて訪れた20数年前のイメージと、そう大きく変わらない。岡﨑スピード技術研究所、略してオーエス技研。一代で世界的メーカーを築き上げた創業者、岡﨑正治氏のことである。

岡﨑氏が生まれたのは昭和12年。幼少の頃は身体が弱く、一度生死の縁をさまよったというが、実家は岡山市内の地主で、終戦を迎える昭和20年までは裕福な暮らしができていた。

「ところが、終戦で何もかも取られてな。価値観までもがガラッと変わってしまった。その後はなかなか大変だったよ。親父は畳の織機を買うて仕事を始めたんだけど、ホコリというか泥の微粉がすごくて、それを吸って肺病を患った。生活も近所の家に風呂を借りに行くような、今では考えられんくらい原始的なもんだった」。

終戦を迎えた時、岡﨑氏は小学4年生。すでにバイクやクルマに興味を持っていたが、戦後アメリカ進駐軍がジープで走り回る様子を目にし、悪路や階段さえもものともしない4WD車の走破性の高さに驚いたという。

また、岡山には古くから農業用発動機(農発)メーカーが数多く存在。最盛期には50~60社を数えるほどで、岡﨑氏にとっては幼少の頃から農発が身近にあったため、エンジンに対して抵抗がない環境だった。聞けば、8歳の頃にはすでに農発のフライホイールにスパナを括り付けて回転バランスを見たり、自己流で改良を加えたりなど、すでに技術者としての片鱗を見せていたのだから、驚きだ。

「ただ、あの時分はまともな機械なんかないわけ。機械とはいうけど、機械じゃないわな。あるものを持ってきてくっつけただけのシロモノで、自分であれこれやってみたけど、あんまり影響はなかったな」と岡﨑氏は笑う。

農発メーカーのうち数社は戦後、バイクの生産も手がけるようになり、岡山にはナショナルやシルボンというブランドが誕生した。それらは当時、性能的にはホンダのバイクを上回っていたという。そんな環境にいた岡﨑氏は当然バイクをいじるようになり、18歳の時には自ら木型を作って単気筒エンジン用のシリンダーブロックを鋳物で吹いてもらい、ピストンなども作って完全オリジナルのバイク用エンジンを完成させる。フレームも既存のモノを流用したり、イチから設計したりなど、2~3モデルを創出した。

岡﨑氏は言う。「その頃、日本のバイク用エンジンはみんなOHVだったんだけど、わしが作ったんはOHC。映画が始まる前に流れるニュースや雑誌で情報を得て、それを見ながら想像を膨らませてエンジンを設計する。イタリアのバイクなんかはすでにOHCやったけど、日本にはないもんだからそりゃ興奮するわけで」。

一言でエンジンを作り上げるといっても、そもそもパーツを作るための工作機械がない。そこで、本来なら丸いモノしか削れない旋盤を加工してシリンダーを掘る作業などを行なっていたという。すでにあるものを土台にして新たなモノを創り出す。工作機械を改造するところから始まる“モノづくり”には、今では想像が及ばない。

また、カムシャフトやロッカーアームの耐摩耗性をどう確保するかということも問題になった。今では良い材料があり、高度な熱処理の手法も確立されているから誰がやってもできるようになっているが、その当時はなかった。つまり、まずはそれに合う材料を探すところから始めるわけで、気の遠くなるような作業だったと言える。

岡﨑氏は昭和42年、31歳の時に美智子さんと結婚。一女をもうけた。その後、人生をともに歩む美智子さんの存在が、オーエス技研の存続に大きく関わることとなる。

2輪から4輪に軸足を移し、FLマシンをオリジナルで製作

日本はバイク全盛期だった昭和20年代から時が流れ、昭和30年代に入るとクルマが登場。広く世間一般に普及し始めたのは昭和40年代だ。モータリゼーションの中心が、それまでのバイクからクルマに変わっていくであろうことを読み取った岡﨑氏は、当時勤めていた会社が倒産したこともあって、クルマの世界、レースの世界に身を投じることになる。

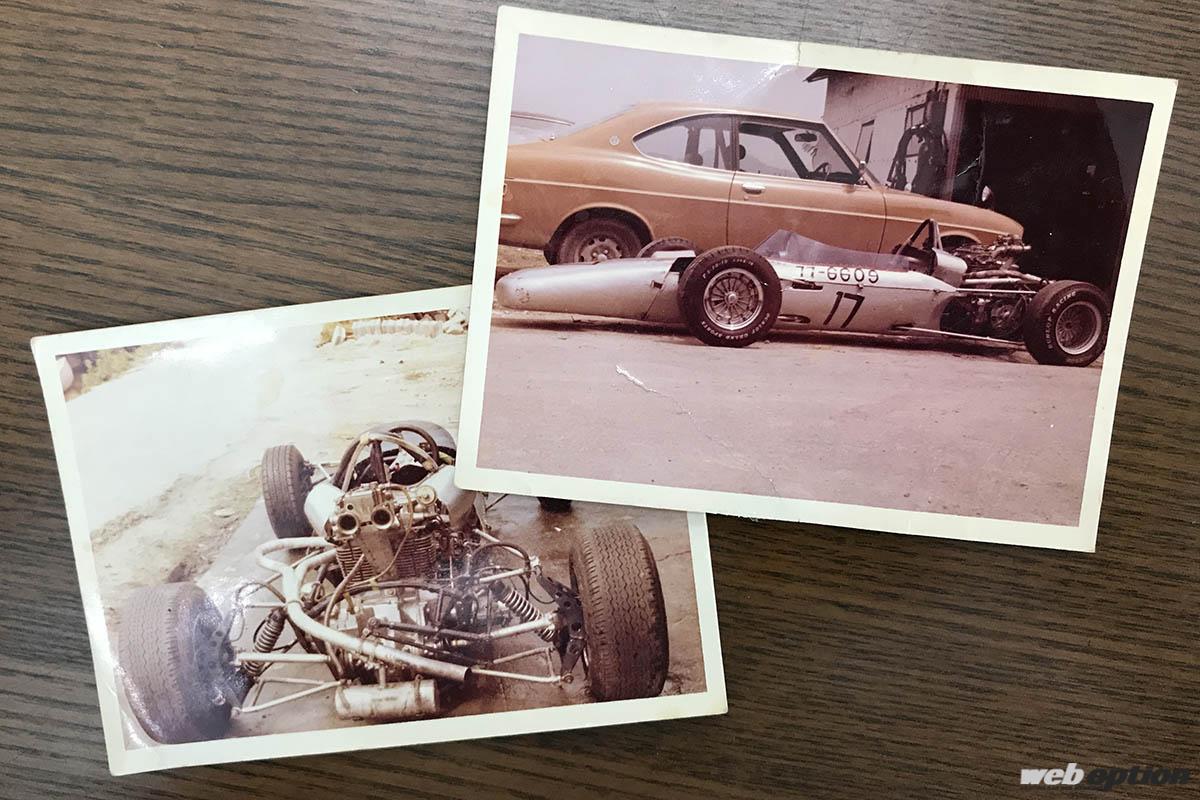

「ただ、レースをやるといっても結局は市販車の改造型なんよ。そうなるともう圧倒的に日産が強くて、頭3つくらい抜け出てたな。オースチンのノックダウン生産で技術やらなんやらいろいろ教えてもらってたんだろうけど、とにかくモノがよかった。他のメーカーは真似したところでいいものはできない。日常的には乗れてもレースに使うにはとても無理だった。日産がずば抜けてて、中でもA型やL型はものすごくよくできてた記憶がある」。 しかし、そこで岡﨑氏が選んだのは市販車ベースのツーリングカーでなく、フォーミュラのFL360だった。

時代的には昭和37年に三重に鈴鹿サーキットがオープンし、昭和39年に第1回日本グランプリを開催。知り合いのセドリックに乗り合わせ、岡山から鈴鹿まで、まだ道路事情が悪かった一般道を走ってそれを観戦しに行ったという。また、昭和45年にとなりの広島に野呂山スピードパークが、その翌年には地元岡山に中山サーキットが完成。岡﨑氏がレースに力を入れる環境も整いつつあった。

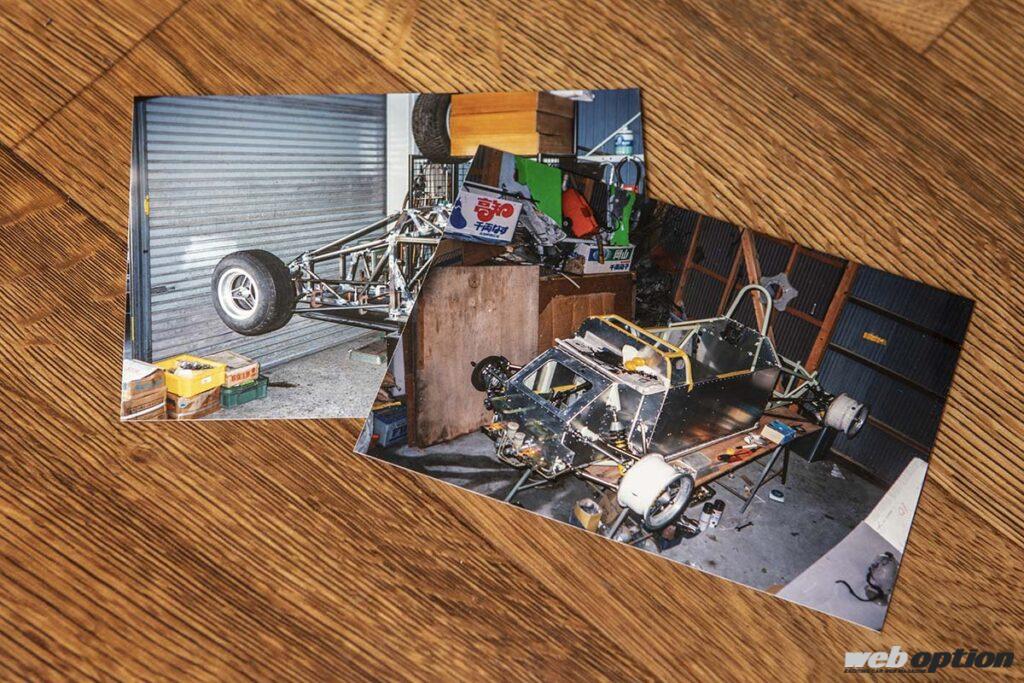

FLマシンのフレームをイチから設計し、そこにアルミ板から叩き出したボディパネルを張り込み、リヤミッドには4サイクルのホンダN用360ccを搭載。そんなマシンに最適なオフセットのホイールが存在しなかったことから、「無いものはつくってしまえ!」ということで、実はオリジナルホイールまで製作したという逸話が残っている。

その後、FLのエンジンは360ccから500ccに移行。フロンテ用2ストロークエンジンが席巻するようになる。岡﨑氏はフロンテの純正ミッションを改造し、リバースギヤの代わりに前進用ギヤを追加したオリジナル6速MTを搭載。さらに、クロスミッション化も図られていたが、その作り方が画期的だった。

シンクロのテーパーが付いているところを残してギヤの部分だけを旋盤で落とし、そこに被せるようなクロスギヤを作って溶接。純正パーツを使いながら、ギヤのクロス化を実現していたのだ。できるだけコストをかけず、すでにあるものを活用しながら、全く新しいモノを生み出す。この発想力こそ、岡﨑氏の真髄だろう。

当時のFLには、シャシーコンストラクターとしてすでにハヤシレーシングが参戦。戸田レーシングはオーエス技研の後に登場することになる。

Part.2に続く

●取材協力:オーエス技研 岡山県岡山市中区沖元464 TEL:086-277-6609

【関連リンク】

オーエス技研

https://osgiken.co.jp/

オンラインショップOSファクトリーライン

https://os-factoryline.shop-pro.jp/