連載

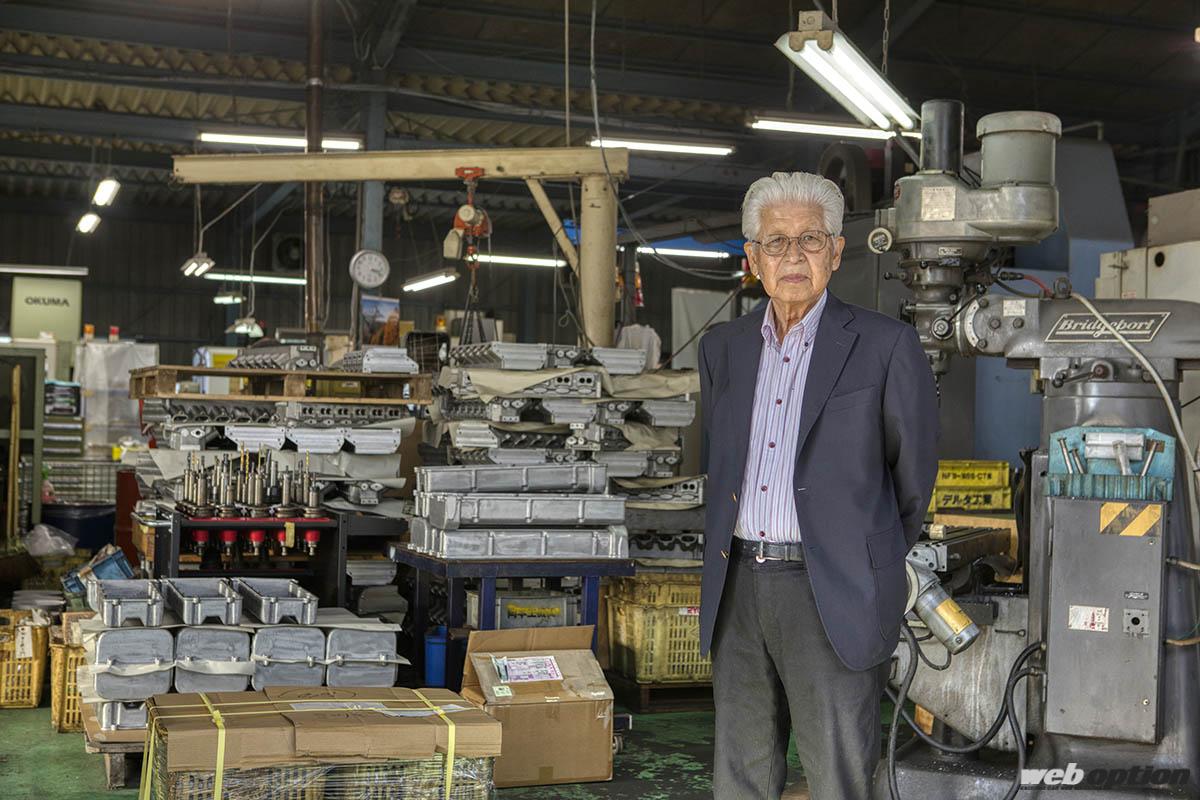

チューナー列伝ゼロからの出発で世界的メーカーを創出

40年前に市販化したL型6気筒用のオリジナルDOHCヘッド、TC24-B1。それを現代の技術で蘇らせたTC24-B1Zが注目を集めている岡山のオーエス技研。その創業者である岡﨑正治氏の半生を本人へのインタビューとともに振り返っていく。10代でバイク用エンジンを開発した稀代の天才は、いかにして現在まで続く一流メーカーを作り上げたのか。

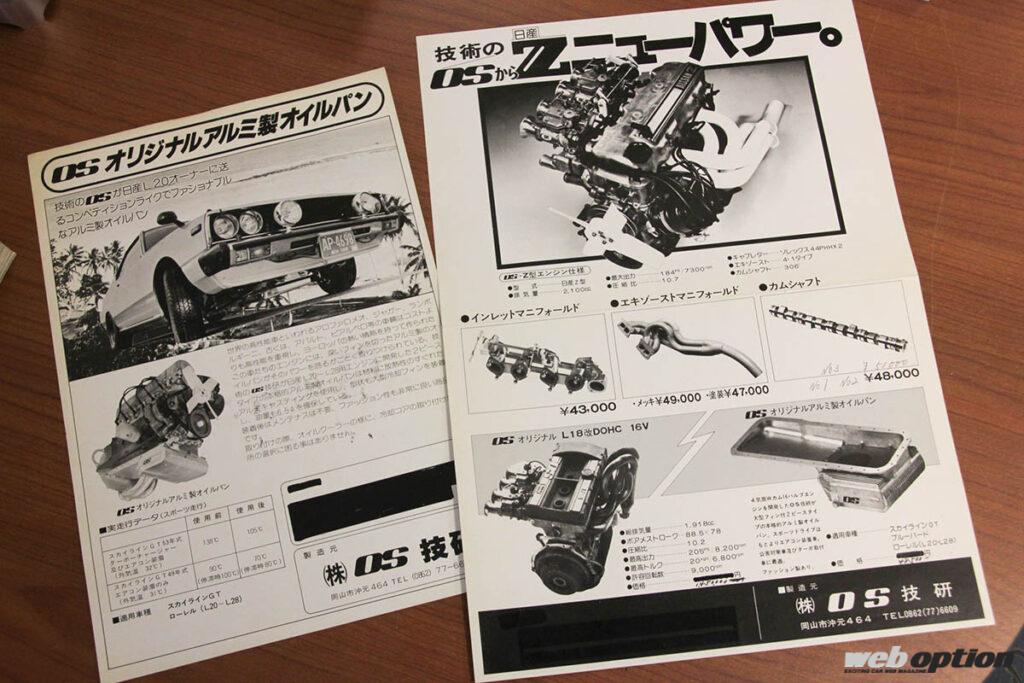

L型4気筒用DOHCヘッド“TC16”の開発に至った理由

10代の頃にバイク用エンジンは作った。となると、「今度は自らの手でクルマ用エンジンを作ってみたい」と岡﨑氏が思ったのも当然だろう。そこで目指したのは、当時最先端のメカニズムである4バルブDOHCヘッドを持つ直4エンジン、コスワースFVA型やBMW M12型だった。こうして昭和44年、完全オリジナル設計となるTC16の構想がスタートした。

「日産のL18型をベースに選んだのは、まずシリンダーブロックが頑丈だから。それからノーマルで鍛造クランクシャフトが使われ、SSS用はフルカウンタータイプとされるなど、DOHC化に伴う高回転高出力化にも対応できる。つまり、チューニングベースとしての素性が良かったんよ」と岡﨑氏はいう。

そこで知りたいのは、「なぜTC16を作ることになったのか?」という動機であり理由である。そんな問いに対して岡﨑氏はハッキリとこう答えた。

「エンジンというものに対する自分の理論を実証してみたかっただけ。4バルブでセンタープラグの薄い燃焼室に、スキッシュエリアを設けることによってどういう効果が出るのか? それを身をもって体験したかったんよ。売れるとか売れんとかはどうでもよかった。昭和44年と言えば日本初の4バルブDOHC、S20型が登場したけど、あのエンジンは燃焼室が深いしポート径も太い。とてもパワーを出せるエンジンじゃあないと思ったけどな」と。

半世紀以上も前にレース直系のエンジンを市販化したプリンス自動車の功績はたしかに認めざるを得ないが、一方で実際の性能云々よりも、“4バルブ=高性能”という宣伝を優先したフシがあったことも否めない。

それに対してTC16は、同じ4バルブDOHCでも徹底的な性能追求型であったことは言うまでもない。

そんなオリジナルヘッドを作るに際してまず岡﨑氏がやったことは、現場に足を運び、素材や製法などついての話を職人に聞くことだった。そこでは10代の頃、バイク用エンジンを作った経験が活きていた。いきなりエンジンを製作するのはとてつもなくハードルが高いが、すでに“予行演習”を済ませていた岡﨑氏にとって、それはごく当たり前の行動だったのである。

構想段階から3年、TC16の原型は昭和47年に完成。日産のレース用エンジンLZ型より早く世に出ることになった。TC16はL型用カムスプロケットを使って一度チェーンで上げ、そこからギヤで振り分けて吸排気カムを駆動。ただし、この方式はよくいえばギヤトレイン独特の音、悪く言えばギヤノイズ=騒音が出る。シリンダーヘッドを替えたら違法改造とされた時代のこと、その音で警察に目を付けられてしまうことを考慮して、改良型TC16-MAIIでは静音化のため、全てチェーンで駆動する方式に改められた。

また、混合気の燃焼が良いということはパワーが出せるのはもちろん、排ガスのクリーン化にも直結する。ちなみに、つい最近、ウェーバー製φ55キャブ3連装のTC24-B1Zを載せたハコスカを陸事に持ち込んだところ、排ガスの基準値が大きく下回っていたという。TCシリーズは、それだけ燃焼効率に優れているという証である。

OS技研を陰で支えた妻・美智子さんの存在

TC16の開発には当然、莫大な資金が必要だった。そのために借金を背負うことになる岡﨑氏だったが、シリンダーヘッドを始めとしたエンジンパーツの型代だけで支払ったのが300万円ほど。今で言う3000万円くらいの感覚である。もちろん、TC16の開発費は型代だけで済むはずがない。そこで必要になる何千万円もの資金をどうやって調達したのか? 岡﨑氏の隣に座って、静かに話を聞いていた美智子さんが口を開いた。

「岡﨑の家は地主だけど、みんな外に働きに出てたんよ。それで余っていた3000坪の土地を順番に、最後は自宅も抵当に入れて開発に必要なお金を調達したの。TC16が売れなかったらアウトだったけど、売れなかった。残ったんは借金だけやったね」と。

続けて、「主人がお金を使うことに対して私が何も言わなかっただけ。もう主人の性格が分かってましたから。子供も一人だったんで手に職さえ付けさせてやれば、例えご先祖様の土地がなくなっても、あの世に行って私が謝れば済むと思ってたの」。

抵当に入っていたのは6000万円。さらに美智子さんだけでなく彼女の母親も、父親に内緒で借金をして支えてくれたという。一度決めたら信念を貫き通す岡﨑氏の陰で、美智子さんもまた腹をくくって岡﨑氏の夢を強力にバックアップしたのである。この話を聞いて、二人の関係性はもはや夫婦という枠を超え、共に戦う同志という言葉が頭に思い浮かんだほどだ。

「今だから言えるけど、その頃は一生この生活から抜けられないと思った」と岡﨑氏もポツリと呟いた。また、土地価格が上昇した時に親族が相続税で困っている様子を見て、美智子さんはその土地を贈与してほしいと依頼。岡﨑氏からは、二人の名義にしたいというお願いもあった。

「でも、両親に強く反対されて。その時、母親が病気で入院してたから、まだ娘が小さかったけど、私は病院に泊まり込みで看病してたの。そうしたら、主人が“看病してもらう時は家族で、ものを分ける時は家族じゃないっていう話があるか!”と啖呵を切ってくれてね。カッコ良いでしょ(笑)? それで両親も折れて、その土地600坪が二人の名義になって。だから、人様に迷惑をかけることなく私が保証人になることができたのよ」と美智子さん。

そこまで工面しても資金が底を尽きかけた時、オーエス技研のものを買い取ってくれたり、工場を建てるにも手弁当で手伝ってくれたりなど、多くの人達が協力してくれた。一方、国民健康保険が支払えなかった時期は、夜の静まり返った時間に役所の人が借家まで来て、「支払ってないのは岡﨑さんだけですよ」と、わざと近所に聞こえるように玄関口で声を上げられる嫌がらせを受けたこともあったという。

「そういう時期を何とか乗り越えて良くなったけど、一時期は本当に大変じゃった。色んな人に助けてもらったから、みんなに頭を下げないとならんな」と岡﨑氏は言う。

TC16を完成させた岡﨑氏は、次の目標として6気筒用のDOHCヘッド、TC24の開発に着手する。4気筒はV8までしかいけないが、6気筒ならV12が見えてくる。全てが抵当に入って開発資金の調達すらままならない大変な時期。それでも前に向かって突き進んで行けたのは、オリジナルエンジンを作り上げたいと強く願う、岡﨑氏の並々ならぬ情熱があったからに他ならない。

Part.3へ続く

●取材協力:オーエス技研 岡山県岡山市中区沖元464 TEL:086-277-6609

【関連リンク】

オーエス技研

https://osgiken.co.jp/

オンラインショップOSファクトリーライン

https://os-factoryline.shop-pro.jp/