連載

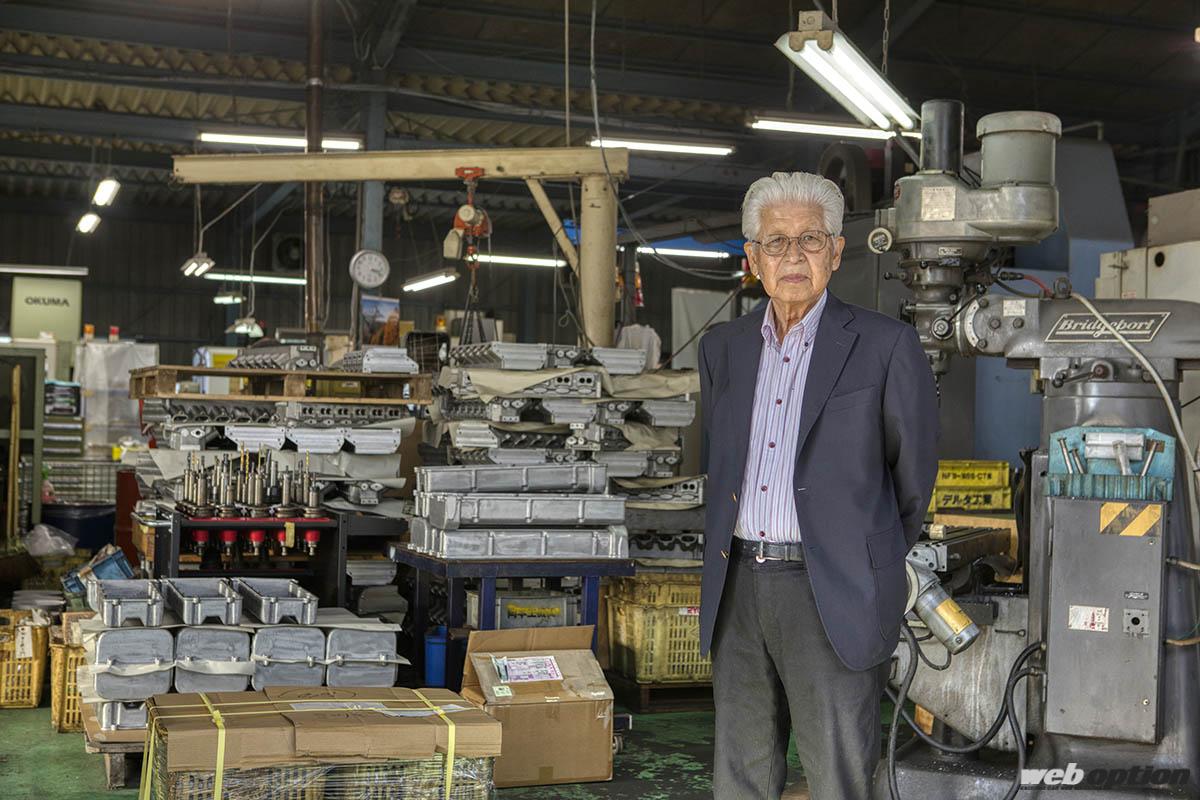

チューナー列伝40年前に市販化したL型6気筒用のオリジナルDOHCヘッド、TC24-B1。それを現代の技術で蘇らせたTC24-B1Zが注目を集めている岡山のオーエス技研。その創業者である岡﨑正治氏の半生を本人へのインタビューとともに振り返っていく。10代でバイク用エンジンを開発した稀代の天才は、いかにして現在まで続く一流メーカーを作り上げたのか。

ゼロからの出発で世界的メーカーを創出

L型6気筒用DOHCヘッド“TC24-B1”で大きく飛躍

開発費の工面に苦労しただけでなく、販売的にも散々だったものの、エンジンに対する自らの理論が正しかったことをTC16で証明してみせた岡﨑氏。田嶋伸博氏とタッグを組み、ダートラオールスター戦を制してオーエス技研の名を広く世に知らしめた岡﨑氏が、直4エンジンのあと直6エンジンに目を向けたのは当然の流れだった。

「直4はV8までしかいけんけど、直6だったらV12が見えてくるからのぉ」。およそ考えられる市販エンジンでは、スペックやフィーリング、あるいはステイタス性まで含め、昔も今もV型12気筒が最高峰とされる。岡﨑氏はTC16の開発に着手した当初から、自らの手でオリジナルV12を組み上げることを最終目標として見据えていた。

それに向けて大きなステップとなったのが、昭和53年に開発がスタートしたL28用の4バルブDOHCヘッド、TC24-B1だ。当時、日産ではスポーツコーナー扱いのチューニングヘッド、通称LYヘッドを用意していた。ノーマルではターンフロー式の吸排気をクロスフロー式に改め、それに伴って燃焼室形状も見直したレース用パーツ。しかし、吸気1、排気1の2バルブでSOHCという点は変わらなかった。

それに対してTC24-B1はTC16同様、バルブ挟み角20度の4バルブDOHCを採用。当時、高性能と言われたエンジンは、クロスフローにしろ4バルブにしろバルブ挟み角60~70度が一般的だったことを考えれば、TCシリーズの燃焼室がいかにコンパクトな設計だったかも理解できるだろう。

それによって冠面がフラットなピストンでも圧縮比を高めることができ、優れた燃焼効率を実現。27度という驚異的な点火時期で最高出力を発生する完全に現代のエンジンと言えた。それは最高出力325ps、常用9000rpmとうたわれたスペックと合わせ、自動車メーカーが手がけたレース用エンジンの存在すら霞ませるほど、実にセンセーショナルなものだった。

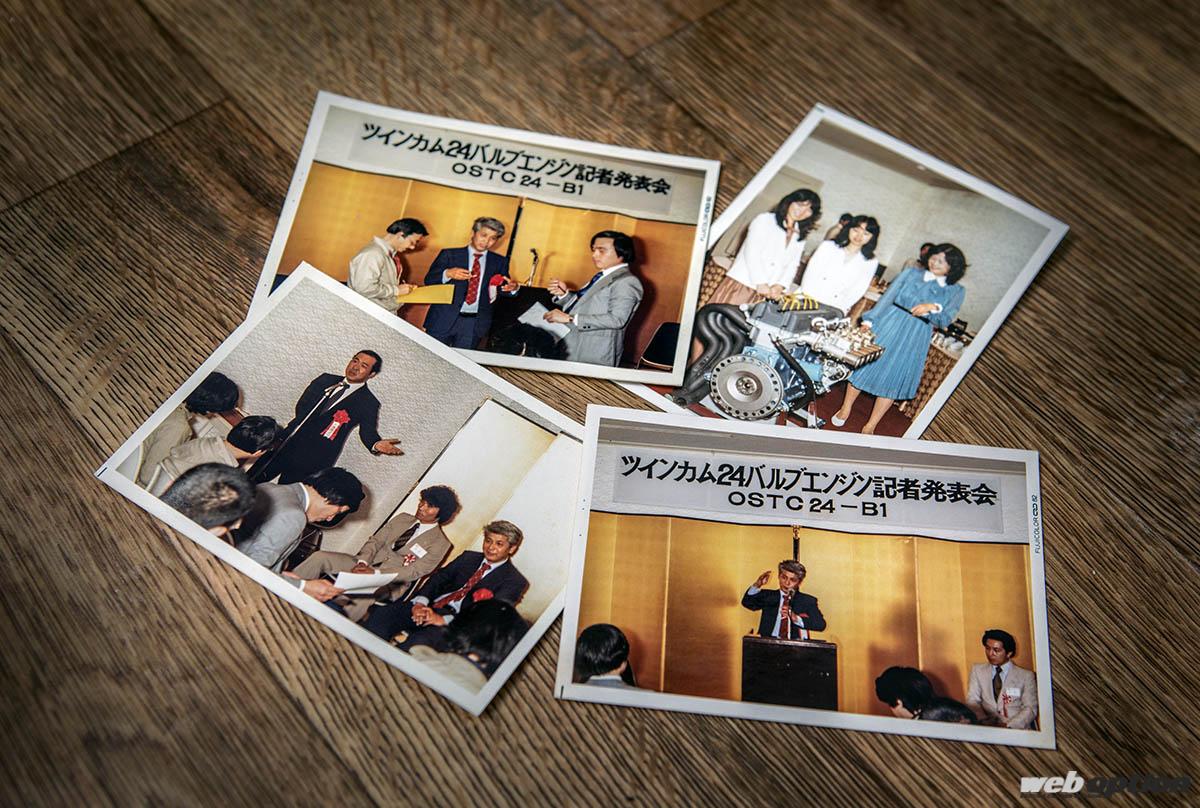

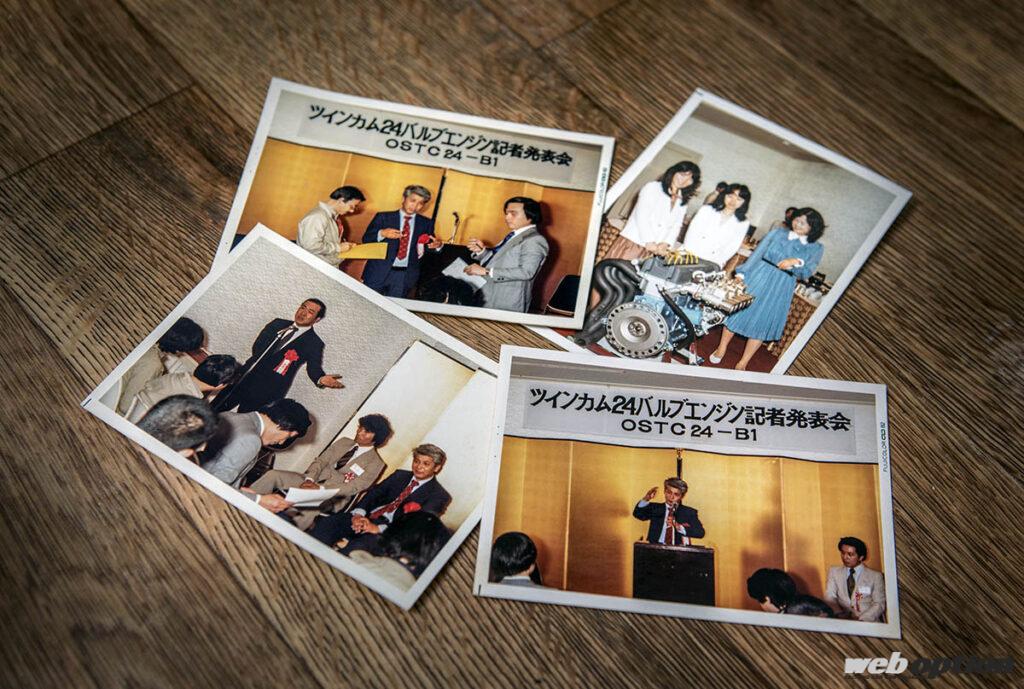

3年もの歳月をかけて昭和56年に完成を見たTC24-B1。オーエス技研として発表会を大々的に実施することになった。当初、会場として予定していたのは地元で格式が高く、天皇陛下も泊まる岡山国際ホテルだったが、「地方でやっても誰が足を運んでくれるんだ?」と思い、東京で開催することに決定。会場はオープン間もない池袋のサンシャイン60が選ばれた。

しかし、TCシリーズの開発費を捻出するだけで精一杯だった岡﨑氏にしてみれば、発表会に割く予算はゼロに等しかった。そこでまず知人を通して交渉し、食べ物や飲み物を頼んだら会場費は無料という話を取りつけた。また、受付も岡﨑氏の奥さんである美智子さんや姪っ子さんを始め、親戚総出で対応。出費をできるだけ抑えるため、TC24-B1の発表会はまさに手弁当で開催されたに等しかった。

「その時、たしかにお金はなかったけど、そりゃあるような顔して行くわな。持ってるか持ってないかは相手には分からんのだし」と笑う岡﨑氏。

その言葉を受けた美智子さんが続ける。「雑誌の出版社さんが20社以上も出席してくれてね。お金がないなりに東京で発表会を行ったのは大成功だったと思うの。その後のオーエス技研の発展を考えてもね」。

発表会のあと、帝国ホテルでカーボーイ誌の単独取材を受けてから岡山に戻った岡﨑氏。その後も1年ほどTC24-B1に関する取材が続いたという。オーエス技研が次なるステージへと突き進む大きな原動力となったのが、TC24-B1だったのである。

北米ラリーへの参戦を機に強化クラッチも独自に開発

TC24-B1が発売された翌年、かつてTC16を搭載したPA10バイオレットD車両でダートラオールスター戦を制した田嶋伸博氏が、北米ラリーへの参戦を表明した。車両はTC24-B1を載せたS130フェアレディZである。

とはいえ資金に余裕があるはずもなく、ベース車両の提供を始め、多くの協力者の支援を得て組み上げられたが、この車両はひとつ大きな問題を抱えていた。TC24-B1から繰り出される強大なパワー&トルクを受け止められるクラッチが存在せず、エンジンパフォーマンスを最大限に引き出せなかったのである。日産大森ファクトリーが出してきた強化カバーもTC16では何とかもっていたが、TC24-B1の前ではまるで役に立たなかった。

そこで岡﨑氏は立ち上がる。「ないモノは作るしかない」。オーエス技研がツインプレート強化クラッチの開発に至るきっかけは、そこにあった。

「北米ラリーは4000kmも走るからな。当時の日産ワークスなんかはクラッチを消耗品と割り切って、1日走ったら交換できるけど、オーエス技研としてはそこまでの体制は取れんじゃろ。そうなると、エンジントルクをしっかり伝えるだけでなく、ゴールまで走り切れるだけの耐久性も必要だったんよ。そういうクラッチを作るんは、そりゃえらいことだったな」と岡﨑氏。

最高速が200km/h以上に達するハイスピードコースと事前に聞いていた北米ラリーだったが、参戦した年は降雪によって最悪のコースコンディション。半クラッチを多用する場面が多く、とくにハイパワーマシンにとっては例年以上に過酷な状況となった。ヨーロッパ勢を含めて有力チームが次々とリタイヤしていくのを尻目に、田嶋氏が乗るS130フェアレディZは外国車クラスで見事3位に入賞したのだ。

アウディクワトロに乗るミシェル・ムートンや、サバンナRX-7を駆るロッド・ミレンなどそうそうたるドライバーが参戦する中での3位入賞は殊勲ものであり、同時にTC24-B1や強化クラッチの優れたパフォーマンスと耐久性を実証する格好の場にもなった。こうして共に戦った田嶋氏とオーエス技研の名が、日本だけでなく世界にも知れ渡るようになったのは言うまでもない。

北米ラリーへの参戦を機に、オーエス技研では昭和59年からツインプレート強化クラッチの販売を開始した。当初はL、12A、5M用の3種類。掲げられたキャッチコピーは、「ハイパワーが技術の結晶なら、それを伝えるのもまた技術だ!」というものだった。まさに言い得て妙。当時はそれほど意識されていなかったであろう、パワー系チューンにおける強化クラッチの必要性や重要性を説いた名文と言える。

ただし、その頃まだ強化クラッチは競技用パーツという認識で、本来であれば分かりやすく書くべき取付説明書も非常に不親切なものだった。もうひとつ付け加えるなら、岡﨑氏は「分からんもんは買わんでええ」とも考えていたという。そこに見えるのはTC16やTC24-B1と同じく、自らの技術力を試すための製品化であって、商売は二の次だったということだ。

しかし、懐事情が厳しいオーエス技研としては強化クラッチの販売でしっかりと収益を上げていかなければならない。そこで、取付説明書の書き方を始め、広告宣伝を含めた販売方法などを徐々に見直していったのである。

Part.4へ続く

●取材協力:オーエス技研 岡山県岡山市中区沖元464 TEL:086-277-6609

【関連リンク】

オーエス技研

https://osgiken.co.jp/

オンラインショップOSファクトリーライン

https://os-factoryline.shop-pro.jp/