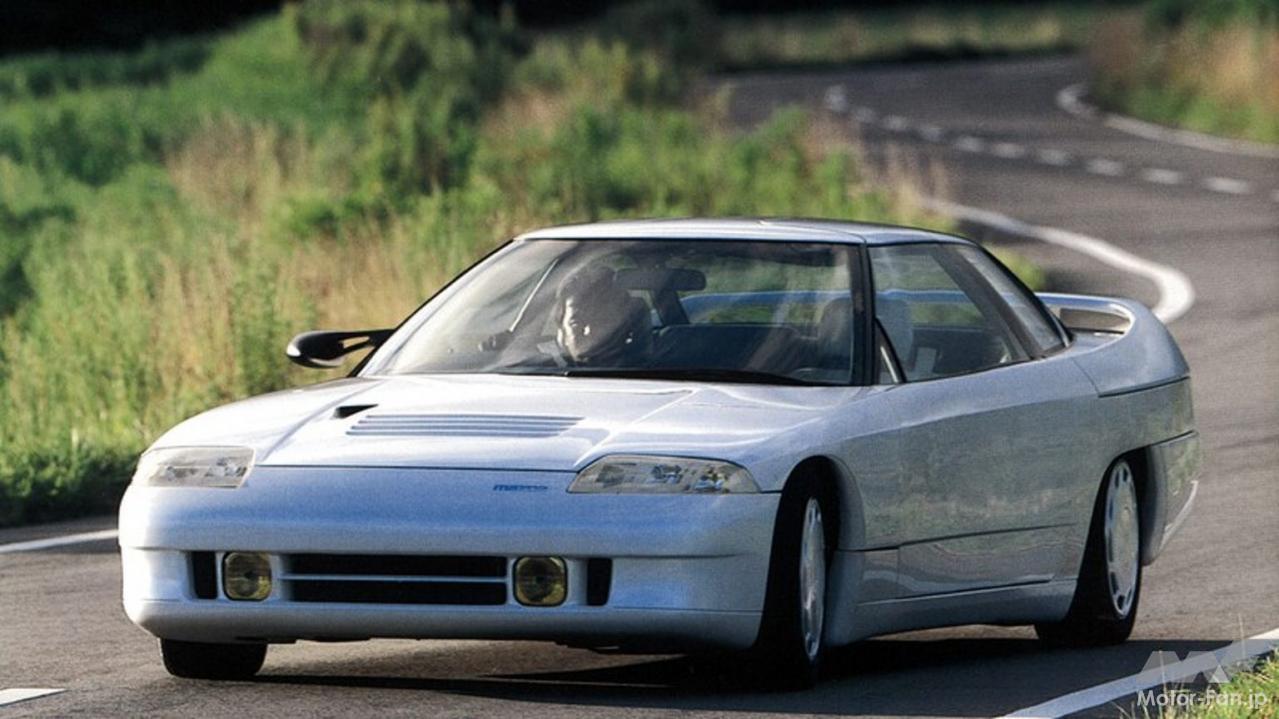

マツダは創業100周年を記念して81年のコンセプトカー「MX-81」をレストアした。今日のMX-30につながる「MX」の名を初めて冠したのがMX-81であり、その名は83年のMX-02を経て85年のMX-03へと受け継がれた。しかしMX-03が前2作と大きく違っていたのは、ロータリーエンジンを積んだということだ。

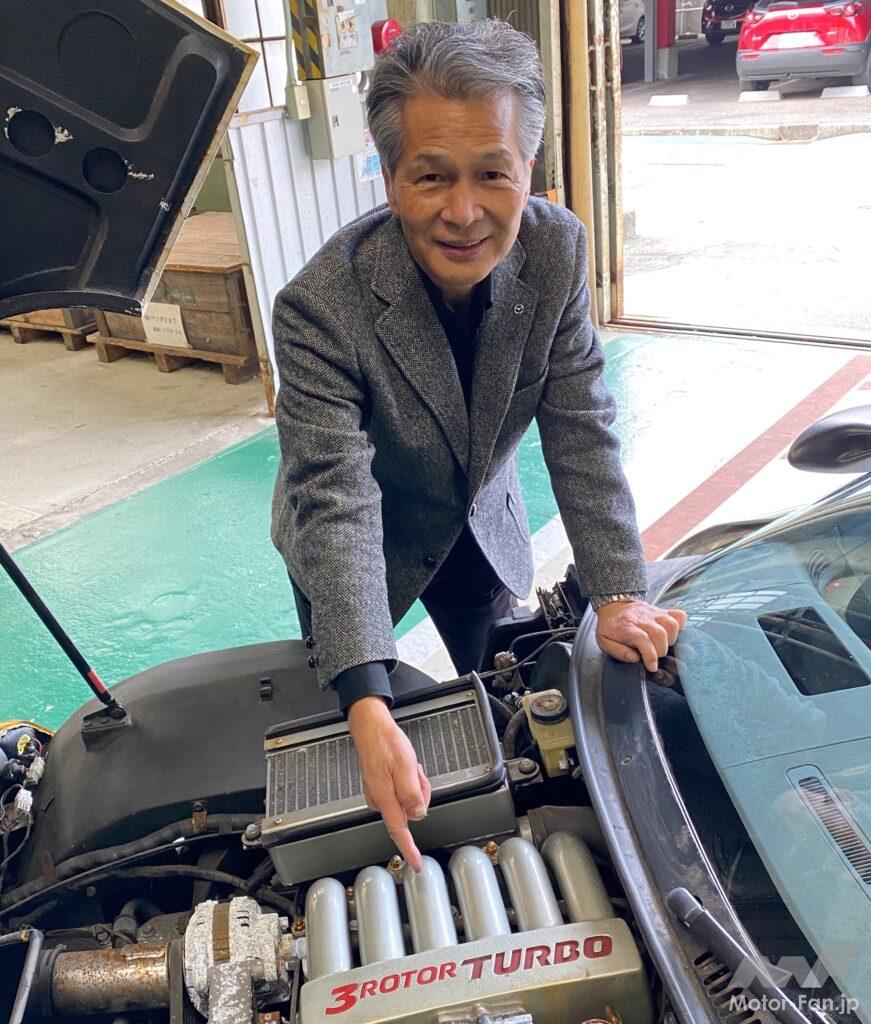

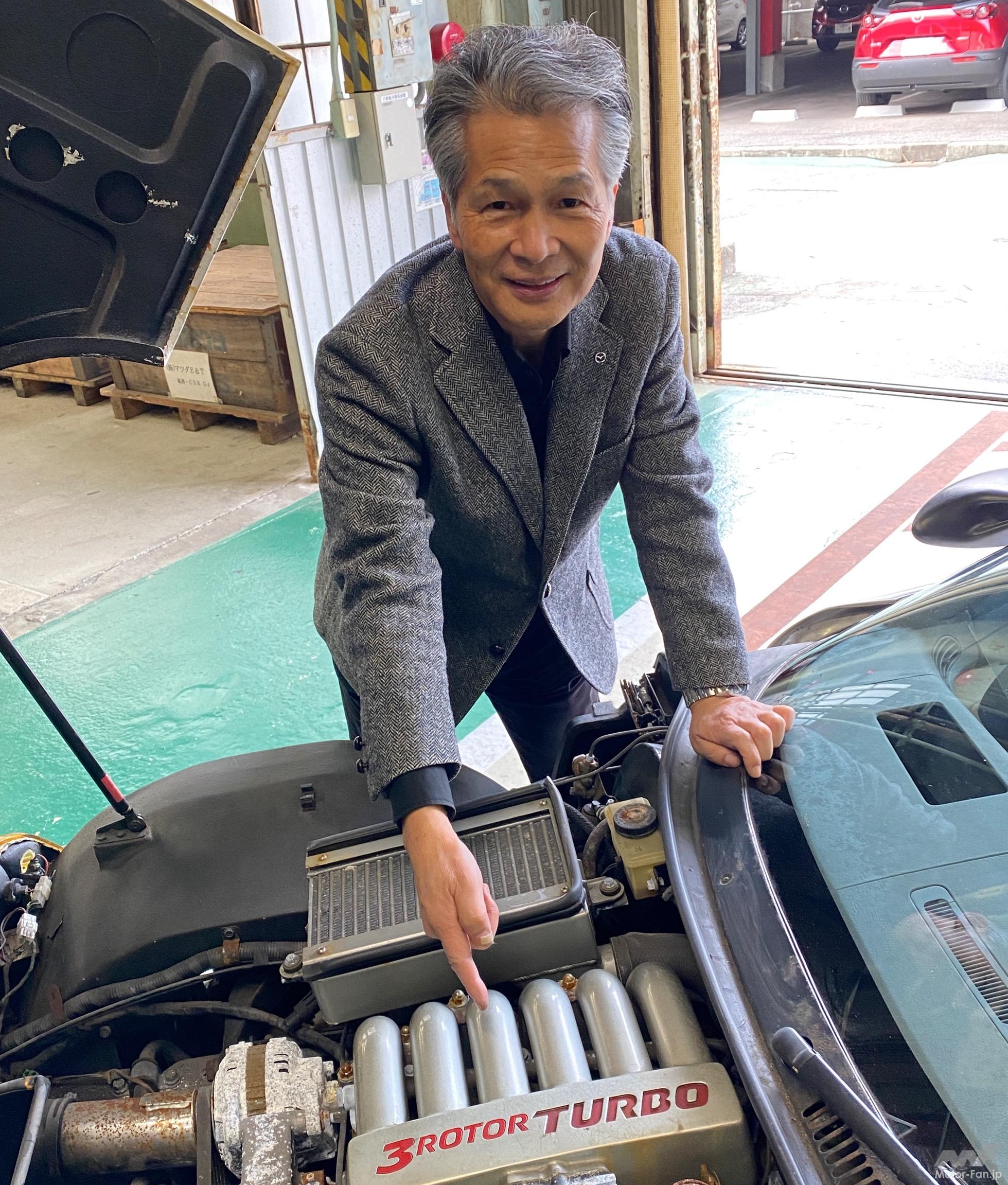

MX-03が日本のファンの前に登場したのは、1985年の東京モーターショーでのこと。同じショーで2代目RX-7=FC型もデビューした。NDロードスターの開発主査で、その後はマツダブランドのアンバサダーを務めてきた山本修弘は、もともとエンジン設計者。FC型に積む13Bロータリーの量産開発に携わりながら、実はMX-03のスリーローター・ターボも手掛けていた。

マルチローターかターボか? 山本は12Aをベースにスリーローターを設計した。

1973年にマツダに入社し、ロータリーエンジン研究部に配属された山本は、「82年まではモータースポーツ専任だった」という。そして2台の”RX-7 254”と共に82年ルマンに参戦。初代=SA型RX-7をベースに13Bロータリーを積んだRX-7 254は1台が完走し、総合14位を得た。

「ルマンから帰ってきたら、『もうレースはいいだろう』と上司に言われ、FC型RX-7の13Bの量産設計を担当することになった」と山本。その一方、ロータリーエンジンの将来に向けた研究も進めたことが、MX-03につながった。

1967年にコスモスポーツの10Aで始まったマツダのロータリーは、70年のカペラで12Aに、そして73年のルーチェGTで13Bに進化。2ローターで自然吸気という基本を維持しながらローターハウジングの幅を10mmずつ広げ、排気量を増やしてきたわけだが、80年代になって新たな発想が必要になっていた。

「ロータリーをパワーアップする方法として、当時はマルチローター派とターボ派がいた」と山本は振り返る。FC型RX-7で採用したのは13Bのターボだったが、山本はマルチローターの可能性を考え、12Aをベースにしたスリーローターを設計した。

「ローターを増やすにはエキセントリックシャフトを分割するか、ギアを分割するかしかない。エキセントリックシャフトを分割する方法を考えて特許を取り、12Aをベースに分割シャフトを作ってスリーローターにした」。かくしてスリーローターの試作エンジンが誕生した。

「それをSA型RX-7に積んで走ったときの感激は、今でも覚えている。1速に入れてスタートしたら、ホイールスピンするほどパワーがある。それでいて緩い坂道を4速でアイドリングから踏み込むと、すーっと上っていく。トルク変動が少ないスリーローターは、スムーズさに抜群のポテンシャルがあると実感した」

RX-7にスリーローターは重すぎる。そこにMX-03が浮上した。

スリーローターの最大の問題点は重量だった。「FC型RX-7は、国内はターボだけだったけれど、アメリカ向けにはNAもあった。将来的にスリーローターとターボのどちらがよいのか? FC型に13BベースのNAのスリーローターを積んで、アメリカ支社で評価してもらったけれど、RX-7には重すぎると言われた」と山本。後のユーノス・コスモはまだ企画もない頃のことだ。スリーローターは行き場を失ったかに思えたが・・。

そんななかで浮上したのが、将来の高級ロータリー・クーペをコンセプトカーとして提案するMX-03のプロジェクトだった。マルチローター派とターボ派の両方の意見を取り入れるかのように、MX-03は13Bベースの 654cc×3のスリーローターにツインスクロールターボを組み合わせた。

「13Bベースのスリーローターで、しかもターボを付けて、というのを我々設計から提案したかどうかは記憶がない」と山本。「でもMX-03のコンセプトを考えたら、スリーローター・ターボにも違和感ないですよね」。なにしろ全長と全幅は、FC型RX-7より二まわりほど大きな高級クーペだ。エンジンの重さはハンデにならない。

「MX-03が完成に近づいて、いよいよテスト走行しようというときにオーバーヒートすると言われて・・。とにかくモーターショーに間に合わせなくてはいけないので、試作現場の人たちが夜を徹して部品を組み替えてくれた。会社で初めて徹夜したのが、このMX-03でした」と山本は懐かしそうに微笑む。

91年のルマンで優勝! マルチローターの夢を実現した787B。

スリーローターが量産車になったのは1990年のユーノス・コスモ。そのエンジンは山本の担当ではなかったが、「分割式のエキセントリックシャフトは、それを組み立てるときに高い精度が必要。量産するには課題のあるエンジンだったので、設計部のなかでいろいろ話はした」という。

当時の山本の本業は3代目=FD型のエンジン設計。シーケンシャルツインターボの13Bだ。1991年発行の『新型RX-7のすべて』にエンジン担当として登場している。そのかたわら、「アメリカからスリーローターでレースをやりたいという話が来て、それをサポートしていた」という。

マツダはSA型RX-7の時代からアメリカのIMSAレースで活躍していた。86年のIMSA GTPマシンのマツダ757はスリーローターを搭載し、ルマンにも挑戦。翌87年に日本車として初のシングルフィニッシュとなる7位入賞を遂げている。

「757はスリーローターはまだパワーが足りない。そこで767は4ローターにした。でも勝てない。89年のルマンが終わった翌日、ジョニー・ハーバートとベルトラン・ガショーが『あと100馬力あって、燃費が20%良ければ勝てる』と話したそうです。そこからエンジン設計部の総力をあげて取り組みました」

山本はその事務局を務め、構想を描いた。「100馬力アップというのは、小さな改良の積み重ねではできない。原点に返って4ローターのポテンシャルを最大限発揮するブレークスルーを考えたら、今までは思いつかなかったようなアイデアが出てきた」

最高回転数を1万rpmまで上げ、ローターはロストワックス鋳造で軽量化した。90年のルマンは2台ともリタイヤしたが、翌91年に見事、雪辱を果たして優勝。この栄光に至るマルチローター化の原点が、まさにMX-03だったのだ。

インタビューの最後に、山本が1枚の写真を見せてくれた。完成したMX-03を囲む関係者の記念写真だ。デザイナー、エンジニア、試作スタッフなど100人近くがこのコンセプトカーに携わった。

「量産するわけではないけれど、全員が自信と誇りを持ち、達成感を感じていた。皆に一体感があった」と山本は振り返る。近年のマツダのコンセプトカーは、魂動デザインの新たな表現に焦点を当ている。それもコンセプトカーのひとつの在り方だろうが、技術とデザインの総合力で37年前に「将来のマツダ」を問い掛けたMX-03には、もっと大きな夢が込められていたように思う。

最終章となる次回は、MX-03のデザインを深掘りしていきたい。

マツダMXの原点に迫る!「MX-81」フルレストア深堀り。第三章「ついにイアリアでレストアが完成」現代車にはないリヤガラスの形状は必見。

マツダMXの原点に迫る!「MX-81」フルレストア深堀り。第三章「ついにイアリアでレストアが完成」現代車にはないリヤガラスの形状は必見。