スカイラインはなぜこれほどにも愛されるクルマとなったのだろう。古いクルマの取材を続けてきて心底から思うのが、スカイラインの圧倒的な人気についてだ。そもそもプリンス自動車が生産するファミリーカーとしての位置付けだったスカイラインは、鈴鹿サーキットの完成により日本で初めて開催された本格自動車レースである日本グランプリに参戦する。当時は技術的に優れていることがプリンス車の特色でありウリでもあった。グランプリには出荷時のまま参戦するという紳士協定が結ばれ、プリンス車は他車より性能的に優れていることは明白。どう考えても楽勝だったはずの第1回日本グランプリは、まさかの惨敗。各社が密かにチューニングした個体で参戦した結果だ。

そこでプリンスは1.5リッターのスカイラインにグロリア用6気筒2リッターエンジンを無理矢理載せたスカイラインGTを開発して第2回グランプリに挑む。ここからスカイラインが国産車最強でなければならない宿命が始まる。スカGの愛称まで生まれ、スカイラインは独自のポジションを作り出すことになった。以来、最速の国産車との認識が持たれたまま70年代の排ガス規制を迎えた。世代としてはケンメリに当たり、DOHCのS20型エンジンが廃止されGT系には古い設計のL型エンジンが継続され三元触媒やインジェクション装置により規制を乗り切る。だが、高回転まで回らずレスポンスがもっさりしてしまったことで、スカGらしい走りが得られない。これにより規制前のモデルに人気が集まるという皮肉な結果をもたらす。

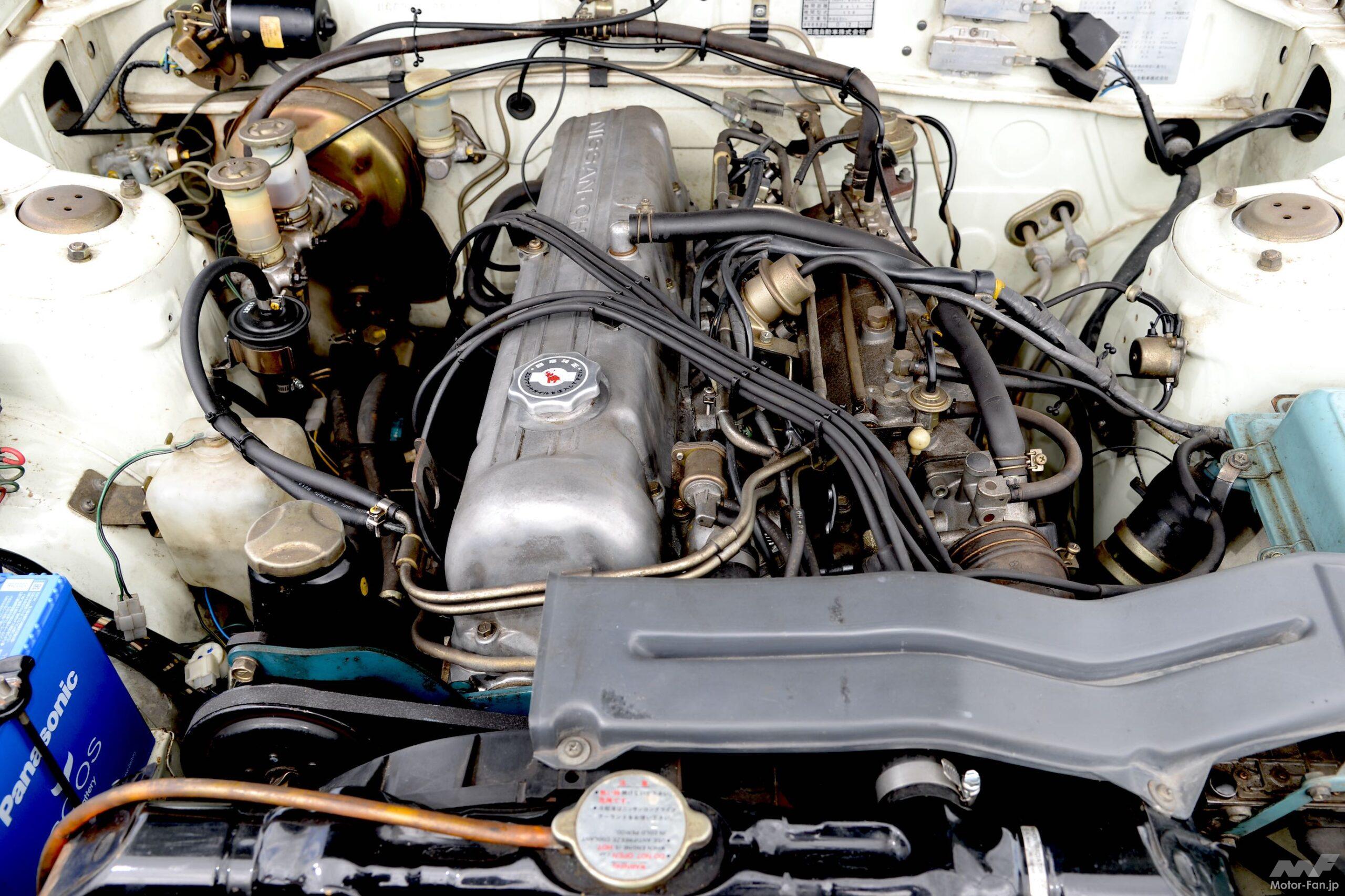

当初の旧車ブームは、この規制前のモデルが対象で今のように古ければなんでも良いという風潮はなかった。規制への適合に追われたスカイラインは72年から77年までの5年間もケンメリが継続生産され、ようやく待望のニューモデルである5代目ジャパンへモデルチェンジする。ケンメリよりおとなしくなったスタイルには、GT系に採用されたL型エンジンや前ストラット後セミトレーリングアームのサスペンションなど、基本的に前モデルからのキャリーオーバーが多く新鮮味に欠けた。ジャパンが大きく変わるのは1980年になってターボエンジンが採用されたことだろう。前年のマイナーチェンジで角形2灯スタイルに変更され、セドリック・グロリアに先行採用されたL型6気筒ターボエンジンが翌年に与えられた。

ようやく軽快な走りを取り戻したスカイラインだったが、81年には6代目のR30系にモデルチェンジすることが決まっていた。どちらかというとR30系ニューマン・スカイラインになってからの印象が強いのではないだろうか。昨今では丸目4灯の前期スタイルが再評価され中古車の人気も高いものになったが、それまで後期ケンメリとジャパンは底値の時代が続いた。ところが、やはりスカイラインは愛される車種で同じオーナーのもとで長く維持される個体も多かった。今回紹介する4ドアの前期ジャパンがまさにその典型でアルミホイールを履かせた以外はノーマル状態を保ちつつ、走行距離が2万キロ台という驚きのクルマなのだ。

ジャパンのオーナーは53歳になる山田辰也さん。長らく地元・新潟の日産プリンスにお勤めのディーラーマンで、なんとこのジャパンは過去に2度も下取り車として扱ったことがある。自らも赤黒の鉄仮面、DR30スカイラインRS-Xに乗っているというスカイライン好きなので、何度も扱うことになったジャパンへ愛着のようなものが生まれていた。するとなんと、3度目の入庫を迎えることになる。さすがに3度も買い取ることになるのは何かの縁と感じられたのだろう。山田さん自らジャパンを引き取ることにされたのだ。

山田さんが引き取ることにされたのが2013年のこと。すでに10年を経たわけだがジャパンは手に入れた時からアルミホイールを変更しただけでノーマル状態をキープしてきた。入手時に走行距離が伸びていなかったこともあり長距離ドライブは避け、調子を維持するために近所を走らせる程度で済ませてきた。そのため現在のオドメーターは驚きの2.7万キロ台で、ここまで距離が伸びていないジャパンは全国探してもそうそう見つかるものではないだろう。走りを楽しむならDR30鉄仮面があるため、山田さんとしてもジャパンは可能な限り現状を維持したいと考えているのだ。

ジャパンと同時期に生産された日産車に共通しているのが、カウルトップやドア下側、フェンダー周りなどにサビが生まれて腐食へ発展しやすいということ。多くのクルマが過去にサビへの対処として板金塗装を繰り返している。特に豪雪地帯を抱える新潟県にある個体だとサビの発生は避けられない。冬の時期に走った経験があればなおさら、ボディは腐食による穴が空いていておかしくない土地柄。ところがジャパンは冬季にガレージ保管される期間が長かったのだろう。致命的なサビや腐食は見当たらない。山田さんは「サビとの戦いです」と語り外見から見るより苦労されているが、その甲斐あって見事な状態を維持しているのだ。