バイクは2スト!クルマはライトウェイトスポーツだよ!

いつの間にか時代に取り残されていることに気付いて、愕然とすることがある。

アイドルと称するイマドキの歌手のことはまったく分からないし、楽曲自体もほとんど聴いたことがない。若手俳優の顔と名前は一致せず、YouTuberの動向には1mmも着いて行けない……どころか、そもそもYouTuberの動画は見たことがない。

いまだに新聞を取っているし、紙の雑誌や書籍を本屋さんで買うし、本棚で部屋の壁面の半分が埋められている。時代遅れも甚だしい。恐ろしいのは、そういう浦島太郎状態にまるで危機意識を持っていないことだ。むしろ、どこかで「自分の感覚の方が正しい」とさえ思っている。偏屈なのである。

スマホやタブレットを使うなど、時代から採り入れていることだって少なからずある。買い物だって、実店舗よりAmazonや楽天の方が多いぐらいだ。それでも、時代のド真ん中から取り残されている感覚には、一抹の寂しさを覚える。

だが、どうしようもない。イマドキど真ん中の事柄はどうしても頭に入ってこないのだ。年齢を重ねて脳の機能が落ちている、という身体的衰退も否めないが、結局のところ、興味がないので知らないうちに置き去りになっている、ということだろう。

哀しいことにある時から、大好きだったはずの乗り物──車やバイク──までもが、そういう存在になってしまった。バイクに関しては、馬力規制が強化され、2ストロークエンジンがどんどん消えていくと同時に、興味が損なわれた。車は、ライトウェイトスポーツがどんどん肥大化していくのに反比例して、興味が目減りした。

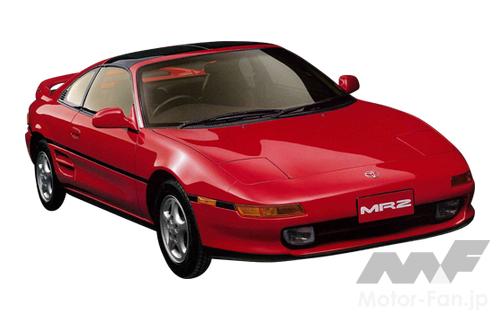

大好きだった1.6LのMR2(最初に所有した車)が2.0Lになった1989年あたりが、大きなターニングポイントだった気がする。1992年にCR-Xがデルソルとかいうワケの分からないトランストップになってしまったことも追い打ちをかけた。がそういえば250ccバイクの馬力規制が45psから40psにまで引き下げられたのも、1992年だ。完全に何かが終わってしまったように感じた。

その辺りで僕は社会人になり、車やバイクに大いに関わる業務に就いたので、必要な情報はもちろん取り込んでいるし、やっぱり好きだと思う。だが、自分のこととして積極的に情報を得ようとする気力は、だいぶ目減りしてしまった。

つまり僕は、原始人なのだ。新聞雑誌書籍を片手に、「バイクは2スト、車はライトウェイトスポーツだよ」と語ってしまうような人種なのである。令和も6年になっているというのに、いまだにバリバリ昭和を引きずっている。くっさい白煙をモウモウと吐き散らすバイクや、衝突したらクチャクチャになりかねない車がイイと言うのだから、「おまえはネアンデルタール人か」と誹られても致し方ない。

と、言っておいてナンだが、僕に懐古趣味はない。「昔の方がよかった」とは思わないし、何事においても今の方が好きだし、いろいろな面で優れていることが多いと思っている。ではなぜ車やバイクに関しては「バイクは2スト、車はライトウェイトスポーツ」なのかと言えば、自分で操作して走らせることが好き、というだけのことなのだ。

そして残念ながらイマドキの車やバイクの多くはあまりにも優れていて、自分で操作して走らせているという実感を得にくい。だから興味が持てず、結果的に取り残されているだけのことだ。盲目的あるいは懐古趣味的に「昔はよかった」と言っているわけじゃない。

自車に至っては、いまだにMT命だ。現在所有しているのは5速MTのスバル・インプレッサ(GDA-F)と同じく5速MTのスバル・サンバー(TV1)である。

ああ、GDA-FとかTV1とか、車を型式で呼称すること自体がお恥ずかしい。「インプのエンジン? もちろんEJ20だよ」「サンバー? EN07。あ、Yの方ね」とか言っちゃうのだ。現生人類にとっては意味不明な呪文でしかないだろう。(実はLA600FというCVT車も所有しているのだが、こちらはMTの設定がないので許してほしい)

試乗車は2023年式スバルWRX STI S port R EX

……という偏屈原始人の前に燦然と現れたのが、今回試乗したスバルWRX S4 STI Sport R EXである。これも非MTのCVTという時点で自発的興味を持てずにいたモデルなのだが、自車・GDA-Fのお兄さんにあたるモデルなので、正直、走らせてみたい。

見た目はカッコいい。すっかりイマドキの主流から外れてしまったセダンだが、車としての均整が取れたフォルムだと思う。GDA-F所有者としては、居住空間とトランクがまったく別になっているのは、いろいろとメリットがあると感じる。

顔立ちが怖くなったのはちょっと残念だ。もう少し優しげのある目がいい。そういう意味では、前モデルのVAのホークアイの方が好きだ。生命感があって、愛せそうな気がする。今のスバル車の顔は、理知的すぎる。グリルからのラインがヘッドライトに食い込んでいるのも痛々しい。

フロントシートはメーカーオプションのレカロ製

というわけで、FA24を搭載したVBHのドアを開ける。その瞬間、本革&ウルトラスエードがあしらわれたレカロシート(メーカーオプション)が出迎えてくれる。鼻をピクつかせ、慎重に腰を下ろしながら、「あ、これはオレに見合う車じゃないな」と思ってしまう。

上質な本革に包まれたカーライフなど、自分の身の丈に合わない高級さだ。車は走らせて楽しければそれでよく、むしろ重量増を招く豪華装備にまったく食指が動かない僕に、本革やウルトラスエードは過剰だ。だいたい車内でコンビニ飯を食らう機会が多いので、すぐに汚してしまいそうだし、緊張して車に乗るのもイヤだ。

しかし、偏屈原始人にはもったいないだけで、いいものだということは理解している。本革ならではの滑らかな肌触りとほどよいタイト感がバランスしており、座っただけでS4が高級スポーツセダンだということが伝わってくる。子供っぽい赤ではなく、茶色味がかったボルドーをチョイスしているあたり、いかにもシブい大人向けだ。

シズシズと着座すると、スイッチを動かしてポジションを調整する。電動でウイイィィンとシートが動く。高級感あふれる一方で、若干まだるっこしさを感じる。レバーをザッと引いてガガガッ、ガチッとポジションを合わせる手動の粗雑なスピード感に慣れているからだ。

これはWRX S4に限った話ではないが、車の電動操作類は安全性を考慮して軒並み遅い。ミニバンの電動スライドドアの開閉など、永遠のように感じる。TV1サンバーの手動スライドドアを見習ってほしい。「シャッ、バシーン!」てなものである。指など挟もうものなら、絶対にちぎれてしまうだろうな、と思うが。

シート調整なんか手動でいいのに、と思うが、WRX S4にはドライバーモニタリングシステムが搭載されている。実際に自分の顔を登録すれば、シートやドアミラーのポジションを設定した位置に自動で調整してくれるそうだ。そのための電動シートと思えば便利なのかもしれないが、WRX S4の車両重量は1620kg(オプションのサンルーフ含む)である。GDA-F比で240kgも重い……。

安全性能を高め、快適装備を盛りだくさんにすれば、そりゃあ車重は増す。重くなれば、運動性能は落ちる……のではないかと思うのだが、どうなんでしょうか? 無駄にウィンウィンとシートを前後させながら、ふと考え込んでしまう。

スバルWRX S4(VBH) ・グレード STI Sport R EX ・Specification ボディサイズ:全長4670mm×全幅1825mm×全高1465mm ホイールベース:2675mm 車両重量:1620kg 最小回転半径:5.6m 乗車定員:5名 エンジン:FA24型 2387cc水平対向4気筒DOHC16バルブ デュアルAVCS直噴インタークーラーターボ"DIT" 最高出力:275ps(202kW)/5600rpm 最大トルク:38.2kgm(375Nm)/2000rpm-4800rpm トランスミッション:8速マニュアルモード付きCVT(スバルパフォーマンストランスミッション) 駆動方式:フルタイムAWD 燃料:63L(ハイオク) サスペンション:Fマクファーソンストラット/Rダブルウィッシュボーン ブレーキ:Fベンチレーテッドディスク/Rディスク タイヤ・ホイール:245/40R18 ・価格 車両本体:502万7000円 オプション:フロントレカロシート(22万円)、サンルーフ(11万円) 総額:535万7000円

タカハシゴーのこれまでのスバル人生を振り返るコラム

そんなタカハシゴー、連載中のコラムでは自身のスバルとの出会いから、その傾倒への道程を語っています。現在は第3回まで公開中。合わせてお楽しみください(MotorFan.jp)