目次

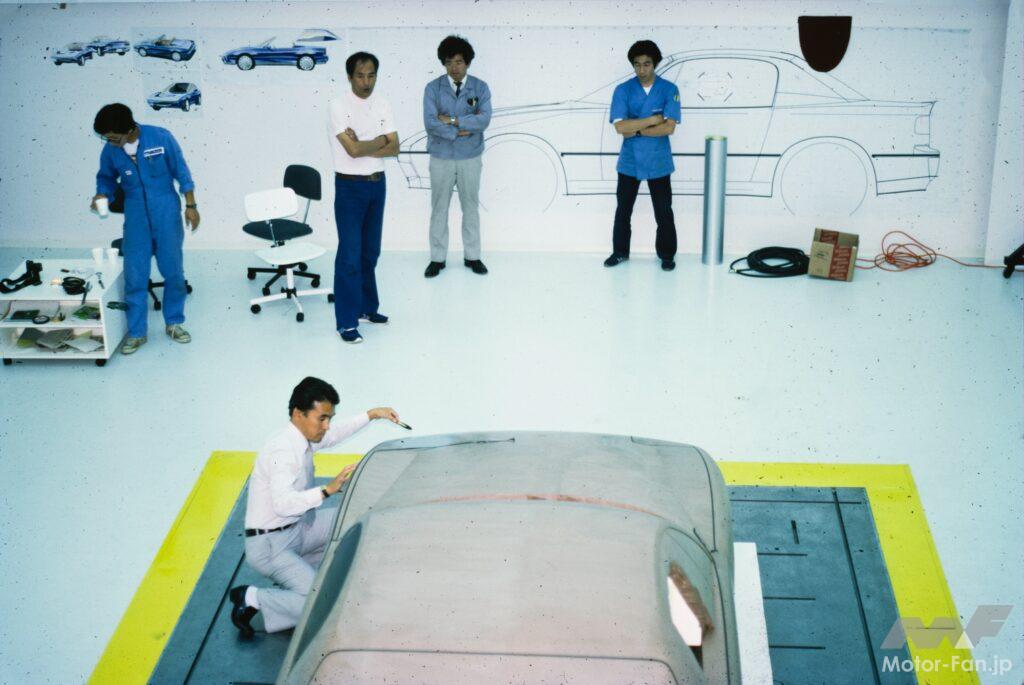

新スタジオでクレイモデル制作

NAロードスターの原点となった先行デザイン開発、コードネーム「P729」にMANA(マツダ・ノースアメリカ、米国カリフォルニア州アーバインにあったマツダ米国子会社。現在のマツダ・ノースアメリカン・オペレーションズ 略称:MNAO/エムネオ)のデザイナーたちが取り組み始めたのは1983年のこと。

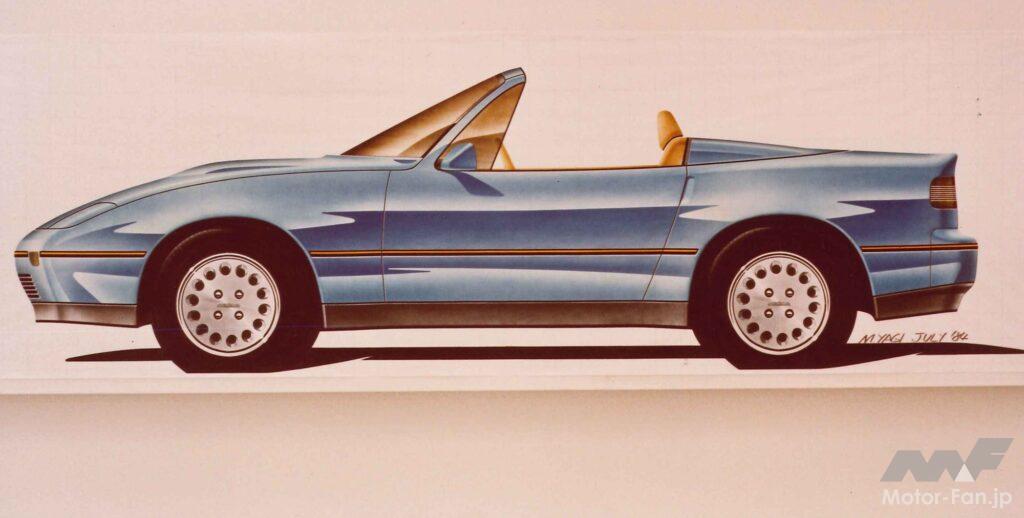

81年に設立されたMANAに、ようやくデザイン体制が整い始めた頃だった。やがてクレイモデルに進めるべき案に選ばれたのは、八木将雄の描いたスケッチ。八木は81年2月に本社からMANAに出向していたデザイナーである。

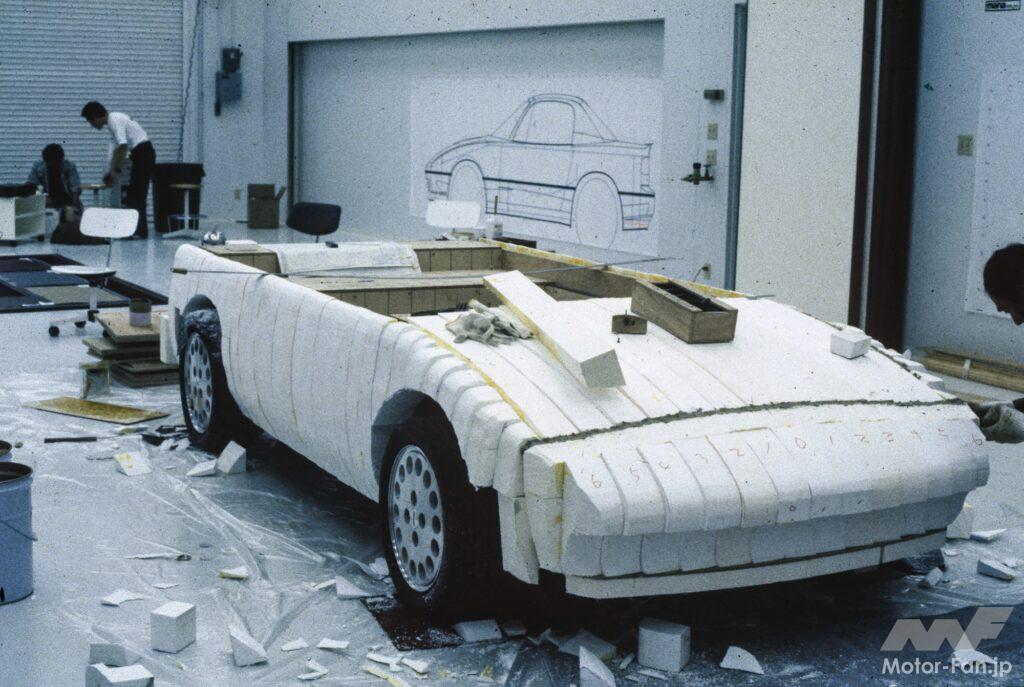

そのクレイモデルを担当すべく、モデラーの梶山茂と森武昭が84年5月、MANAに派遣された。「1/1クレイモデル用のフレームを本社で作り、その他の材料と一緒にコンテナに詰めてMANAに発送しておいた」と梶山。MANAに着任すると、「コンテナから荷物を取り出すところから仕事が始まった」。

MANAではかねて建設中だった新スタジオが完成し、1/1クレイモデルを制作できるようになっていた。しかし梶山が赴任した時点で、肝心の定盤(じょうばん)がまだ設置されていなかったという。定盤とは表面を平滑に精密仕上げした鋳鉄製の厚板で、モデル制作の基準になる水平面を確保するものだ。表面に刻まれた溝に沿ってレイアウトマシンという測定機を動かしたり、ゲージを溝にセットしたりする。

「定盤がなくても、やることはあった」と梶山。広島から運んだフレームにベニア板を張り、そこに硬質発泡スチロールのブロックを接着して削り出し、いわゆる「中子(なかご)」の制作を進めた。P729のMANA案は当初からオープンとハードトップの2本立てだったので、キャビン部分は中子ごと取り外せるように工夫した。

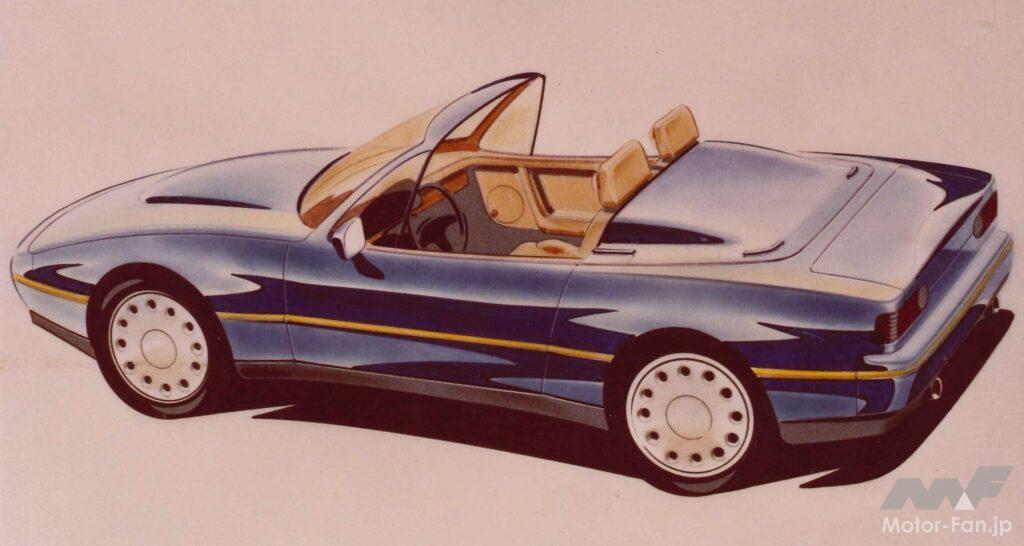

八木はクレイモデル制作に向けて、フルサイズのテープドローイングを用意していた。黒い紙テープで輪郭線やキャラクターライン、主要な断面線などを引いていくのがテープドローイング。モデラーはこれを採寸して、その寸法をクレイモデル上にプロットしてクレイを削っていく、というのが当時の一般的なモデリングの進め方だった。

ようやく設置された定盤は、マツダ本社のそれとは違っていた。一般的に長方形の定盤の上にクレイモデルを置くのだが、MANAに設置されたのは「モデルを置く中央部分はPタイル張りで、それを囲む4辺だけの定盤。これが使いにくかった」と梶山は苦笑する。ロードスターはコンパクトサイズなので、クレイモデルが定盤から遠くなってしまう。定盤にセットしたゲージがクレイに届きにくいなどの難しさがあったようだ。

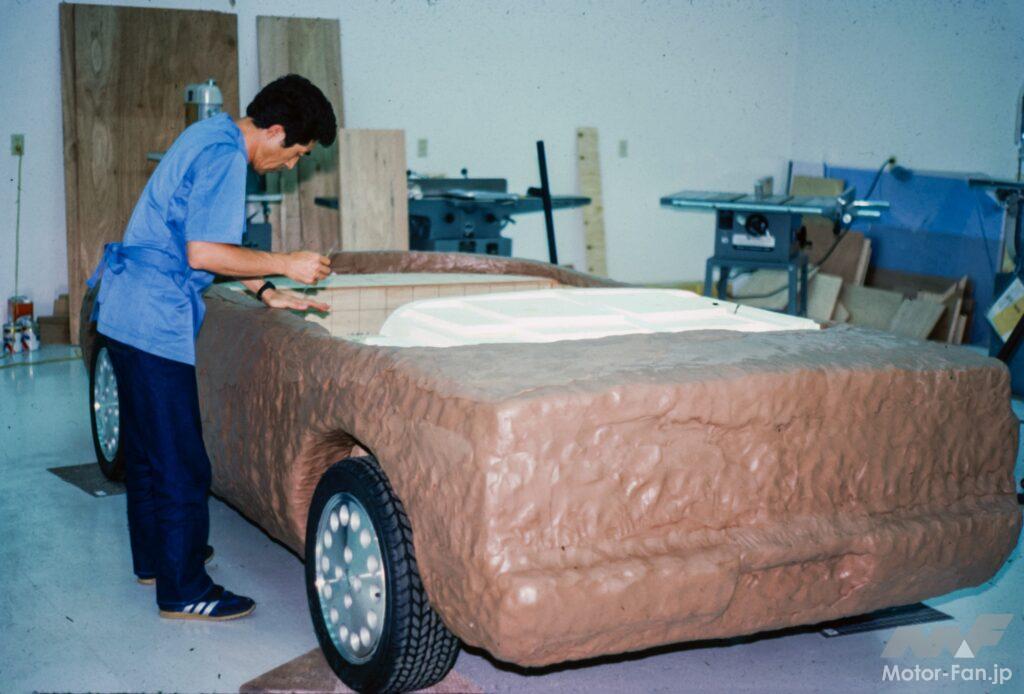

匠の感覚でクレイを削る

「でも、使いにくいから作り方を工夫する」と梶山。テープドローイングから細かく寸法を採ってクレイにプロットしていたのでは時間がかかるので、要所だけいくつかプロットして、後は感覚で削っていく。それが許されたので、モデラーとしては楽しかった」

「だからテープドローイングは最初の叩き台みたいなものだった」と八木は言う。テープドローイングに続いて、八木はフルサイズのレンダリングも描いた。梶山によれば、「フルサイズレンダリングを見れば、八木さんが何をやりたいかがわかる。だから感覚で削っていけた」とのことだ。

クレイモデル制作はハードトップ仕様で進めたが、オープン仕様も提案しなくてはいけない。着脱式のFRP製ハードトップを作るため、ビル・マッキンタイヤーというモデラーが現地雇用された。

全体のデザインが決まった後、キャビン部分のクレイモデルから型取りして雌型を制作。「ビルが作った雌型が、素晴らしく美しい。使い終わった後しばらく、スタジオの壁に飾っていたほどだった」と八木は振り返る。残念ながら今回、雌型の写真は発掘できなかったが・・。

デザインを決定する本社での運命の審査!結果は…

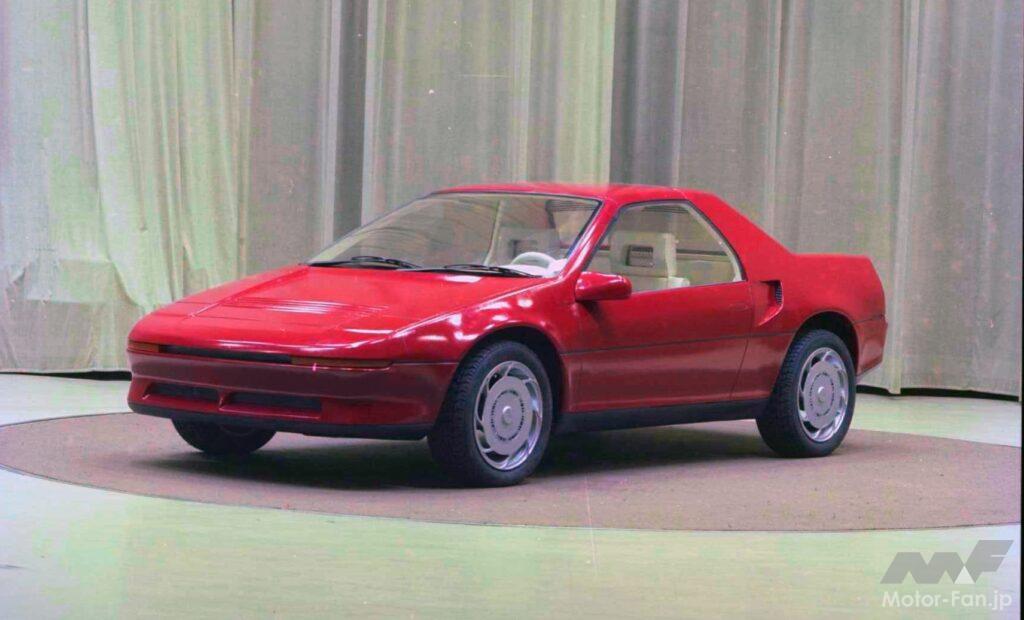

広島本社でのプレゼンテーションは84年9月に行われ、東京スタジオが手掛けたFF案とミッドシップ案、そしてMANAのFR案という3台の1/1モデルが審査を受けた。FF案とミッドシップ案は佐藤洋一、鈴木英樹の二人がデザインを担当。東京スタジオも先行開発を任務とするが、マツダ東京支社の一角にあったので、1/1モデルは外注制作したものだった。

東京スタジオのFF案

東京スタジオのミッドシップ案

MANA(マツダ・ノースアメリカ)のFR案

審査の結果、上層部が選んだのはMANA案だった。八木はこの朗報をMANAで聞いた。任期を終えて帰国する直前のことだ。さぞ大喜びしただろうと思って聞くと、「連絡を受けて、涙が出るほど嬉しいという感覚ではなかった」と意外な答え。「P729も含めて、アメリカで仕事した全体が自分の財産になった。当時、若手でアメリカ駐在したのは私が初めてだったので、P729の成果より、3年半向こうでやり切ったという達成感のほうが大きかったように思う」

今も残るランニングプロトタイプ

MANA案が選ばれたとはいえ、プロジェクトに商品化へのゴーサインはなかなか出ない。そんななかマツダで先行技術開発を担う技術研究所が樹脂ボディを研究テーマに掲げ、P729のMANA案をベースに樹脂ボディの試作車を開発することになった。実走行可能なプロトタイプを作る「V705」プロジェクトのスタートだ。

「ベースに」と言っても、モデルから型取りしたわけではない。84年8月に帰国して通常業務に戻っていた梶山が、当時をこう振り返る「P729のモデルを本社で測定したのは覚えている。そのデータを基にどこでプロトタイプを作るのかは知らなかったけれど・・」

V705の設計と試作は外注だった。P729の測定データを受け取ったのは、英国のIAD(International Automotive Design)。76年に創立され、急成長していた自動車開発会社だ。IADは4代目(FR最後の)ファミリアのパワートレインと初代RX-7のサスペンションをベースにシャシーを設計。同社の米国拠点で、MANAから近いハンティントンビーチにあったIADウエストコーストでプロトタイプが組み立てられ、85年9月に完成した。

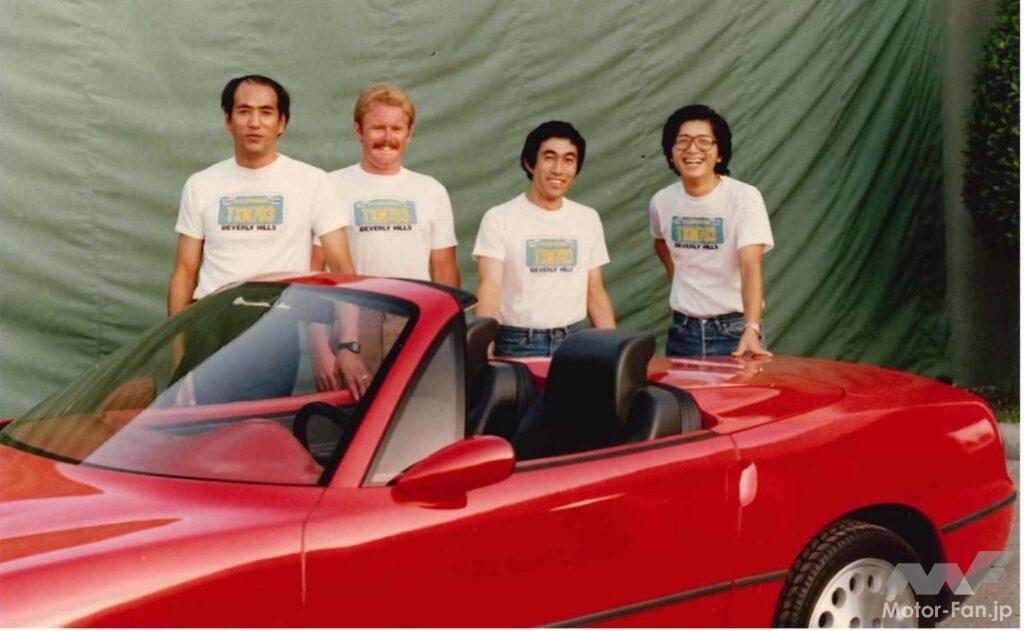

ここからMANAの人たちは大胆なことを考える。せっかくだから、とV705を公道で走らせたのだ。当然ながら道行く人々の視線を釘付けにし、追いかけてくるクルマも現れた。反響の大きさがロードスターの製品化を後押ししたというのは、これまでもよく語られてきたエピソードである。

このV705は2011年7月に横浜研究所で初めて一般公開された。八木は梶山からそれを知らされて見に行き、「私がデザインしたP729そのまま」と感じたという。その後は広島本社のロビーでも展示された。P729のクレイモデルはもちろんもはや存在しないが、同じデザインのV705がこうして状態良く保存されているというのは、P729に携わったすべての人々にとって幸せなことに違いない。