目次

液体水素エンジンGRカローラが参戦するスーパー耐久のST-Qクラスは、2021年に誕生。他のクラスに該当しないスーパー耐久機構が認めた車両が参加できるクラスで、スーパー耐久が掲げる理念に共感したメーカーが今後の未来を見据えたクルマの開発の舞台として活用してきた。つまり、自動車メーカーが新技術をレース実戦で試せる場なのである。

トヨタは2021年、2022年は高圧気体水素を燃料に使用した水素エンジンで戦い、2023年からは燃料の水素を気体から液体に変えて参戦、技術開発を続けている。

富士24時間レースの戦績は

2021年(高圧気体水素)ORC ROOKIE Corolla H2 concept 358Laps

2022年(高圧気体水素)ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 478Laps

2023年(液体水素)ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 358Laps

2024年(液体水素)ORC ROOKIE GR Corolla H2 concept 332Laps

となっている。

5月26日決勝日、レース終了の2時間ほど前に行なわれた会見(GRレーシングカンパニープレジデント高橋智也氏、車両開発部先行開発室室長三好達也氏、GRパワトレ開発部主査小川輝氏が出席)で、今回の富士24時間を総括した。

ふたつの目標はクリアできた

三次氏は

「水素カローラでふたつの目標を掲げていました。ひとつは航続距離の延長です。1年前(2023年)の富士24時間では1給水素あたり16周、最終戦(2023年11月)の富士で20周まで増えてきました。今回、楕円形の異形水素タンクの採用などにより目標の30周を超え、現在のところ31周を達成しています」と説明した。

| レース | 2022年富士24時間 | 2023年富士24時間 | 2023年富士最終戦 | 2024年富士24時間目標 |

| 水素の種類 | 気体水素(70MPa圧縮) | 液体水素 | 液体水素 | 液体水素 |

| タンク容量 | 180L(気体) | ー | 150L | 220L |

| 水素搭載量 | 7.3kg(気体) | ー | 10kg | 15kg |

| 航続ラップ数(富士) | 約12周 | 約16周 | 約20周 | 約30周 |

| 航続距離 | 約54km | 約73km | 約90km | 約135km |

1給水素あたりの航続距離31周について、高橋プレジデントは

「僕らが一番ポイントだと思っているのが、1スティント1回給水素してから次に帰ってくるまで、30ラップ、31ラップ走れたこと。これはいまガソリンで走っているクルマと遜色ないところまで来ていると正直思います。そこが大きなポイントで、水素を使ってもこういうモータースポーツフィールドでガソリンと同じような楽しみ方ができる可能性を示せたのかな、というのが僕の受け止めです」と語った。

液体水素ポンプの信頼性はどうだったか?

もうひとつの目標は信頼性の向上だった。とくに液体水素を昇圧してエンジンに送るポンプの信頼性だ。昨年の富士24時間レースでは2回交換した液体水素ポンプを無交換で乗り切るのが目標だった。

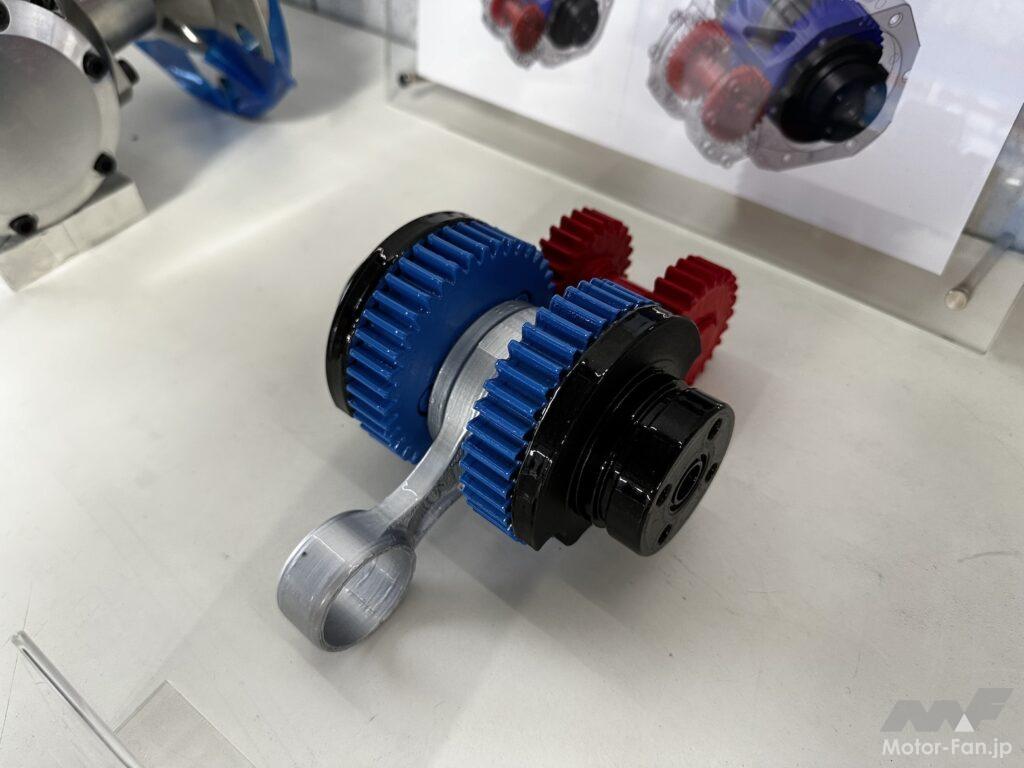

これに関してはポンプの耐久性を向上させるために、Dual-Driveと呼ぶクランク機構を導入した。

三好氏は

「これに関しては、目標通り無交換ではあったのですが、ご存知の通り多少停止時間がございました。トラブルによる停止時間は1回目が5時間、2回目が2時間、合計7時間でじつは昨年の計画停止をしていた時間とほぼ同じでした(注:最終的には約9時間)。ですから、無交換は達成できたのですが、液体水素燃料ポンプの24時間連続駆動までは至っていないので、これから評価を続けていきたいと思っています」と語った。

ただし、7時間のピット停止の主原因は液体水素ポンプではなく、ブレーキ系(ABS)のトラブルだったという。液体水素ポンプでも、サーキットを走ると大きなGがかかるため、燃料のタンク内の偏りから起こるパーコレーションに悩まされたことを示唆していた。

結果として、会見後にもトラブルでピットストップの時間があり、トータルの周回数は2023年を超えることができなかったが、液体水素エンジンカローラの技術は着実に進化している印象を強く受けた。

レースの現場で技術開発する意味は、技術だけでなく人材育成にも大きな役割を果たしているという話もあった。

小川氏は、その一例として

「夜中にセンサーのトラブルで一度コースに停まって、その後ゆっくりピットに帰ってきたのですが、その間にうちのエンジンのエンジニアが(マシンが)ピットに帰ってくるまでに、何が起こったかをドライバーからの情報で大体想像して、帰ってくる前に、そのリーダーの下の若いスタッフに『この部品とこの部品を用意しなさい』と指示を出し、それを並べて、何からチェックするのが一番いいか、まずこれを確認しようということをメカニックと共有して作業を効率的に進めていました。それを5分間くらいの間で瞬時に判断している姿を見て、僕は”すごくカッコいいな”と思いました。そのエンジニアの彼は、3年前はまだ右も左もわからない状況だったのです。そういう姿を見られて今回すごく良かったなと思っています」と話してくれた。

高橋プレジデントは

「スーパー耐久は参加型のレースで、OEM(自動車メーカー)は、どちらかというと参加させていただいている立場。本当にプライベーターの方が主役のレースです。そういった方々が将来的にこの水素のクルマを使って、こういう場にクルマに持ち込んでレースを楽しめる可能性を示せたのではないかな、と思っています」と語った。