ルールの運用面では悪。しかし、車両の安全性能面では悪とは言い切れない

国土交通省はダイハツ工業などの認証不正を受け、国内で型式指定を取得しているOEMやサプライヤー(部品製造会社)など85社に対し型式指定申請時に不正行為がなかったかどうかの調査と報告と求めた。その結果、トヨタ、ホンダ、スズキ、マツダ、ヤマハ発動機の5社が「不正があった」との報告を行なった。

トヨタは現在も生産されている車種での不正を報告した。ひとつは対歩行者の試験であり、人間の頭部を模した球をボンネットフードに向かって打ち出す試験と歩行者の脚部を模したダミー(精巧な人体模型)を車体前部のバンパーにぶつけるというふたつの試験だった。

詳細は省くが、トヨタが行なった試験は欧州市場向けの内容と思われる。米国には歩行者保護規定そのものがなく、こうした試験は行なわれていない。しかし試験方法の不適格だったとトヨタは報告した。

ホンダはクルマの走行騒音を車外で測定する試験で、実際よりも重たい車両重量で試験したという件が含まれている。装備が増えて車両重量が増す分をあらかじめ盛り込んだ試験であり、ほとんどの場合、重たいほうが騒音は大きくなるが、ホンダは車両重量の虚偽申告だったと報告した。

マツダは吸気温度が異常に上昇した場合の点火時期調整機能をキャンセルするようにエンジン制御ソフトウェアの書き換えを行ない、届け出なしにそのソフトウエアを市販車に使っていた。これも安全面への配慮なのだが、排ガス性能が変わる可能性のある場合は型式再申請が義務付けられており、これもマツダは不正だったと報告した。

上記3社については、特段に騒ぐような不正はなかったと筆者は判断する。もちろん、国交相が定めるルールには反しており、「指定された試験を行なっていないのに、あたかもそのように虚偽報告した」という点では違反である。

なぜそうなったか。理由は日本国内の販売台数が少ない割に試験が煩雑だというOEMの事情がある。前面衝突試験は欧州向けが厳しい。後部衝突(被追突)試験は米国向が厳しい。海外向け試験の結果を「あたかも国内向け試験の結果のように偽装した」ことは、ルールの運用面では悪だ。しかし、車両の安全性能面では悪とは言い切れない。

「厳しい試験をやって何が悪いのか」

もうひとつ、日本のJNCAP、欧州のユーロNCAP、米国の元祖U.S.NCAPのような公的機関による車両の安全性能試験の存在が無視できない。NCAP=ニュー・カー・アセスメント・プログラムは各国がまだ義務化していない「より厳しい試験方法」で市販車を試験し、その結果を公表する。

NCAPで「良好な試験結果」が得られても、それは現行制度では認められていない試験方法であり、国交省の型式指定を取得するときに必要な試験ではない。しかし、「厳しい試験をやって何が悪いのか」という主張も否定はできない。日本のJNCAPは国交省所管で行なわれている。

衝突安全試験だけを取っても、日欧米には実施方法に差がある。その実際の例を挙げる。

米国のFMVSS(Federal Motor Vehicle Safety Standards=連邦自動車安全基準)に示された試験方法とU.S.NCAP、および保険業組合であるIIHSが行なうそれぞれの試験を【試験1】に示した(筆者作成)。守るべき法規はFMVSSだが、U.S.NCAPは情報公開され「クルマ選びの参考」にされる。IIHSは「もっと厳しい試験方法」をつねに提案するいわば圧力団体であり、そのねらいは自動車事故での保険金支払額を抑えることだ。

当然、OEMはこの3つの試験を意識する。米国は日本のように事前認証ではなく「世の中に出たクルマを任意に抜き取って試験し、FMVSS違反がないかどうかを調べる」という世界でも珍しい事後認証制度のため、あらかじめ当局に試験データを提出する必要がない。

【試験2】は日本の保安基準(法律ではなく国土交通省令)とJNCAPの前面衝突試験である。これも微妙に試験方法が違う。JNCAPのほうが試験としては厳しいが、型式指定の場合は「保安基準第18条23の2」の試験結果を提出しないと不正になる。

【試験3】はUN-ECE(国連欧州経済委員会)が規定した「UNルール」と欧州のユーロNCAP、日本の「保安基準第18条の24」とJNCAPの側面衝突試験の試験方法比較だ。日本はUNルールのR95(側面衝突)とR134(側面ポール衝突)を両方とも批准しているが、ハンドル位置が右と左で違うため国内試験とR95/R134試験は区別して行なわなくてはならない。

このように、衝突試験の実施方法は微妙に異なる。当然、仕向地で採用されている試験方法で試験を行ない、基準を満たさなければならない。しかし、日本ブランド車の8割以上が海外で販売されている現状から、どのOEMも心情的には「売れている地域の試験優先」に違いないだろう。

各地域の安全法規は「その地域の交通事故実態を反映したもの」であり、無視は許されない。日本仕様は国交省が定めた試験を行なうのがOEMの義務である。しかし手間も時間もコストもかかる。試験しなければならないモデル数は多い。さて、どうしようか……。

じつは、過去にこんな例があった。NHKが「米国向けの日本車はドア内に鉄板または鉄パイプが入っている。日本国内向け車両には入っていない。これは安全装備の内外格差だ」と問題にした。当時、筆者は運輸省記者クラブ詰めだったので、この件はいろいろと調べた。

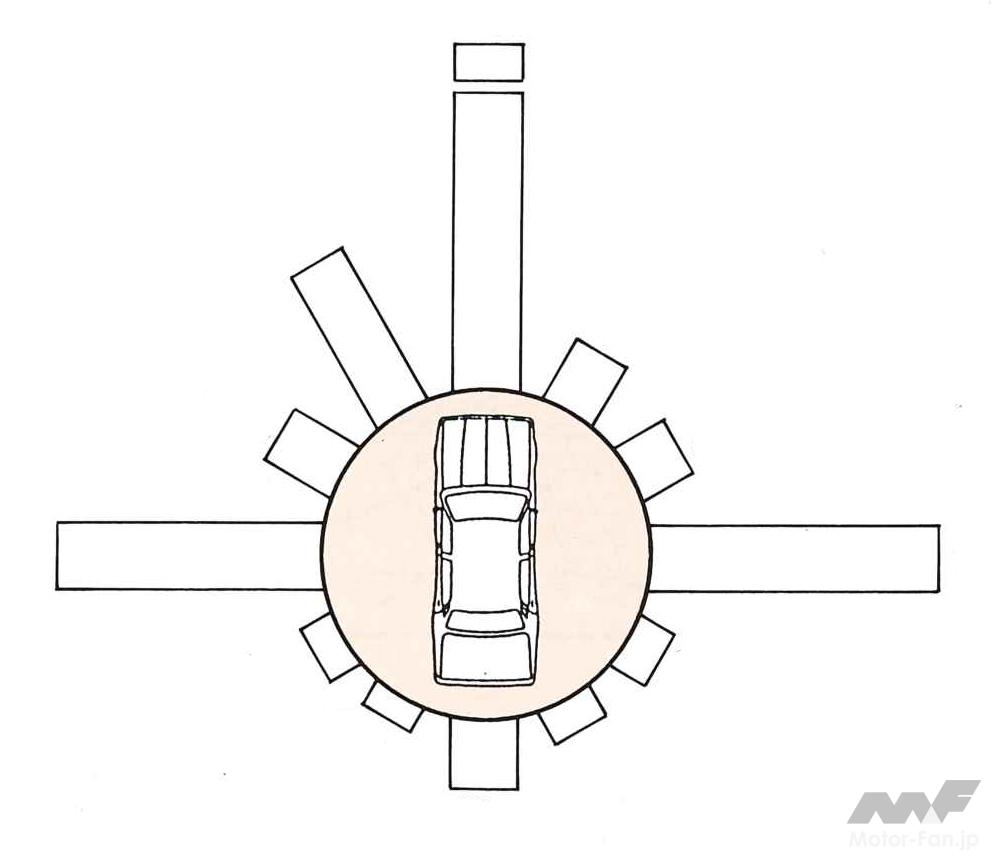

行き着いたのは事故データだった。【図1】は、日本国内の1989年データで【図2】は米国の1988年データである。米国は圧倒的に側面衝突が多いため、側面ドア内にサイドインパクトビームを装備する。しかし、日本は前面衝突が圧倒的に多く側面衝突は微々たる比率のため、サイドインパクトビームの装備義務はなかった。

この正論をぶつければよかったのだが、当時の運輸省地域交通局陸上技術安全部技術企画課は、NHKの番組に引っ張り出されて一方的に「これは格差だ」と槍玉に挙げられ、番組中に反論することはできなかった。運輸省は側面衝突基準の策定に着手しなければならなくなった。NHKに屈したのだ。

問題は基準ができる過程だ。「将来は側面衝突基準ができる」とわかったため、日本のOEMはサイドインパクトビームを国内向け車両にも装備を始めた。試験はなかったが、これは言ってみればダブルスタンダードである。当時の運輸省がそれを容認した。

日本の認証制度のあり方への疑問が。文句があるなら互いに話し合えばいい

日本ローカルの基準はけっこうある。代表的なものは車両寸法の測り方だ。クルマのカタログを見ると、5ナンバー乗用車の全幅はおしなべて1695mmである。しかし、同じクルマの輸出先では寸法が微妙に違う。

その理由は、運輸省の外郭団体だった交通公害研究所(現在は独立行政法人自動車技術総合機構・交通安全環境研究所)が新型車審査を行なうときに用いる審査基準に「設計値において、施行規則に対し5mm以上の余裕があること」と書かれているためだった。自動車製造誤差は「5mmはある」という考え方のためだ。

道路運送車両法施行規則第2条には小型車は長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下と書かれている。長さ4.70m以下というのだから4.699mでもいいはずだが、そうではない。1695mmなのだ。

道路運送車両法には自動車の寸法の規定はない。寸法を定めているのは道路運送車両法施行規則であり、これは法律ではなく「規則」だ。そして、実際に自動車の販売を許可するために行なう新型車審査では、この規則に定められた寸法について「5mm以上の余裕を持たせなさい」という「審査基準」が用いられる。審査基準は「5mmマイナスで設計すべし」と解釈しなければならない。この慣習は現在も続いている。

実査の寸法測定は、新型車審査に実車を持ち込んだOEMの担当者が行なう。1696mmなら1695mm、1697mmでも1695mm。しかし1698mmだと1700mmになる。二捨三入である。「はい、全幅は1695mmです!」と叫ぶと、国交省の係官がそれを書き記すのだ。

こうした前近代的な方法にOEMは「付き合っていられない」だろう。しかし許認可を握る国交省には逆らえない。しかも、新型車審査は時間がかかるから心証を悪くして「順番後回しの刑」に遭ったらたまらない。

今回のトヨタ、ホンダ、マツダの試験不正を調べると、日本の認証制度のあり方への疑問が少なからず湧く。文句があるなら互いに話し合えばいい。「厳しい試験で国内試験を代用してもまったく問題はない」ことを証明すればいい。たいがいが昭和20年代に制定された自動車基準認証関連ルールの大もとは、いまとなってはクソ古臭い。

今回の一連の「試験値不正」を国交省が一方的に糾弾するだけだとしたら、いまOEMが望んでいるOTA(Over The Air=無線方式)による自動車のソフトウェア・アップデートなど欧米が当たり前にやろうとしている手段についての遅れを、日本はなかなか取り戻せないだろう。時間のロスはビジネスの損失に繋がる。

とはいえ、OEM側もたしかにセコい。現場の法解釈も大いに甘い。前例主義で頭の固い行政とセコい自動車業界。これでは日本の将来が心配だ。前向きな解決策へ導いてもらいたい。何らかの委員会を立ち上げ、年内に結論を出す。これくらいのスピード感で誤解と怨恨を解くべきである。これをチャンスととらえなければ損だ。

いっぽう衝突試験は実際にクルマをぶつけるからお金がかかる。なのに試験データには±10%のズレが当たり前に出る。いまや世界的に開発時点では衝突試験は行なわず、シミュレーションで性能を詰めるのが当たり前であり、実際の衝突試験は最後の「確認」に過ぎない。日本は自動車基準認証の国際協調に1980年代から取り組んできた。旧運輸省の時代から現在まで、日本車が海外で販売しやすいように、各国でバラバラだった法規の統一という作業に率先して取り組んできた。その結果、現在の日本の自動車認証は8割程度が「国際協調」されたUNルールになった。しかし、前述したように認証プロセスには旧態依然の「日本ローカル」が残っている。この点もダブルスタンダードである。

なぜ4/5ナンバー車の全幅は1695mmなのか マイナス5mmという不可解の背景

なぜ4/5ナンバー車の全幅は1695mmなのか マイナス5mmという不可解の背景